Unterkategorien

Spuren der Römer in Mumpf

Die Lage unseres Dorfes war schon immer geprägt durch den Rhein und die Mumpfer Fluh, ein Engpass seit jeher. Die alten Verkehrswege führten hier durch, oft nicht leicht passierbar. Als die Römer ihr Herrschaftsgebiet ganz im Norden aufgeben mussten, zogen sie sich für rund 400 Jahre hierher zurück. Strasse und Rhein mussten gesichert werden und so entstanden Zeugen ihres Lebens. Für unseren heutigen Dorfnamen sind die Römer verantwortlich wie auch für Siedlungs- und Wehrbauten, von denen Grundmauern und weitere Funde vorhanden sind.

Die römische Burganlage in der Burgmatt

Das spätrömische Befestigungssystem von Helvetien gegen Norden und Nordosten im Zeitraum 200 - 500 n. Chr. war nach der Geschichtsdeutung gegen die Germanen oder Alamannen gerichtet. Am linken Rheinufer von Basel bis zum Bodensee gab es aus diesem Grunde eine Kette von Wachttürmen. Als ab 1902 die Gemeinde Mumpf die Wasserversorgung erstellte, kamen im Gebiet vom Gasthof Anker Fundamente einer römischen Anlage zum Vorschein. Diese umfasste zwei Wachttürme mit Proviantstation, Vorratslager, Bäckerei, Pferdestallungen, Bad, Warte und Strassensperre. Die Anlage befand sich hart am Rhein.

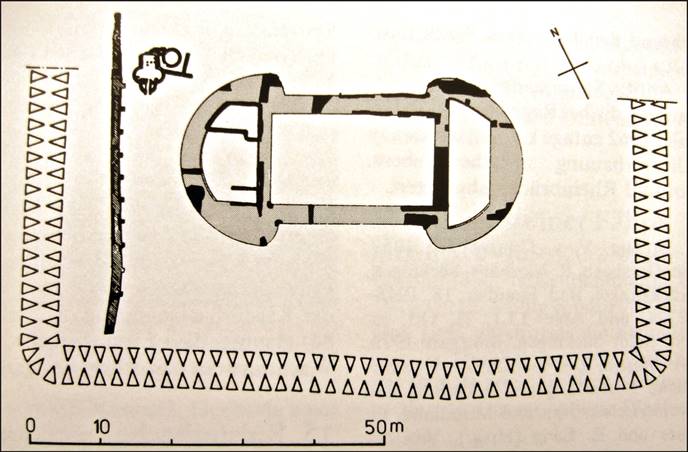

Die folgenden Zeichnungen basieren auf den Ausgrabungen und Forschungen seit 1913.

Zwei Gesamtpläne der Burg zeigen die Reste der Umfassungsmauer eines früheren Gutshofes in westlicher Richtung, die Lage der Badenalage sowie der umgebende Graben bei der Skizze rechts:

Zwei unterschiedliche Versuche zur Rekonstruktion vom befestigten Magazinbau:

Die Mumpfer Magazinstation ist im Kulturgüterschutzinventar des Bundes als Objekt von nationaler Bedeutung eingestuft.

Quellen:

- Walter Drack: Die spätrömische Grenzwehr am Hochrhein; 13. Archäologischer Führer der Schweiz

– S. Burkart: Die römischen Befestigungen am Rhein von Mumpf bis Kaiseraugst; Anzeiger für schweizerische Altertumskunde, 1903

– Peter-A. Schwarz (Uni Basel), Jahresbericht der Vindonissa-Professur 2018, Seiten 135 bis 139

- Vom Jura zum Schwarzwald, 93. Jahrgang 2019, Seiten 7 bis 31

Autor:

Gerhard Trottmann

Der römische Meilenstein

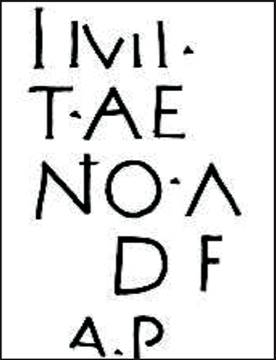

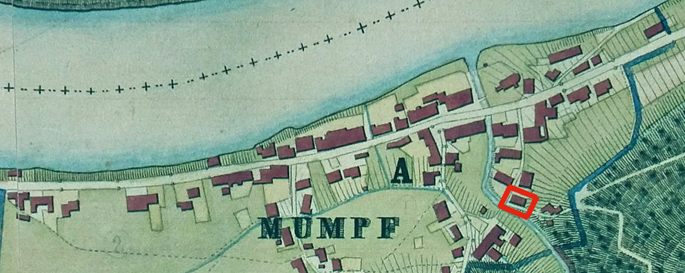

Die Fundstelle des Meilensteins (roter Pfeil) vom Jahr 1876 im Mumpfer Bann trägt den Flurnamen Obdorf. Sie liegt ein paar Meter östlich des heutigen Camping-Platzes.

Die Fundstelle des Meilensteins (roter Pfeil) vom Jahr 1876 im Mumpfer Bann trägt den Flurnamen Obdorf. Sie liegt ein paar Meter östlich des heutigen Camping-Platzes.

Die Masse des Steines:

– Höhe 60 Zentimeter,

– Durchmesser ca. 50 Zentimeter

– Buchstabenhöhe 6–8 Zentimeter

Die nicht mehr vollständig erhaltene Inschrift wird durch die Forschung wie folgt ergänzt:

IMP(eratori caesari)

T(ito) AE(lio Hadriano Antoni-)

NO A(ugusto pio consuli)

D(esignato) P(atri Patriae)

A(ugusta) R(aurica)

– Höhe 60 Zentimeter,

– Durchmesser ca. 50 Zentimeter

– Buchstabenhöhe 6–8 Zentimeter

Die nicht mehr vollständig erhaltene Inschrift wird durch die Forschung wie folgt ergänzt:

IMP(eratori caesari)

T(ito) AE(lio Hadriano Antoni-)

NO A(ugusto pio consuli)

D(esignato) P(atri Patriae)

A(ugusta) R(aurica)

Forschende vermuten, dass der Meilenstein zu Ehren von Kaiser Titus Aelius Hadrianus Antonius Pius (138–161 n.Chr.) gesetzt wurde. Er ist einer der zahlreichen Meilensteine zwischen AUGUSTA RAURICA (oder AUGUSTA RAURACUM) und VINDONISSA (Brugg). Er ist im Fricktaler Museum in Rheinfelden ausgestellt. Eine Meilenangabe ist nicht (mehr) ersichtlich.

Die römische Burganlage in der Burgmatt

Das spätrömische Befestigungssystem von Helvetien gegen Norden und Nordosten im Zeitraum 200 - 500 n. Chr. war nach der Geschichtsdeutung gegen die Germanen oder Alamannen gerichtet. Am linken Rheinufer von Basel bis zum Bodensee gab es aus diesem Grunde eine Kette von Wachttürmen. Als ab 1902 die Gemeinde Mumpf die Wasserversorgung erstellte, kamen im Gebiet vom Gasthof Anker Fundamente einer römischen Anlage zum Vorschein. Diese umfasste zwei Wachttürme mit Proviantstation, Vorratslager, Bäckerei, Pferdestallungen, Bad, Warte und Strassensperre. Die Anlage befand sich hart am Rhein.

Die folgenden Zeichnungen basieren auf den Ausgrabungen und Forschungen seit 1913.

Gelb markiert ist das heutige Gebäude samt Überdachung zwischen den beiden Trakten des Gasthofs Anker. Er steht also auf den Fundamenten einer römischen Magazinstation mit dem Hauptbau von 17.50 x 26 Meter, hallenartig erstellt, mit 2 halbrunden Treppentürmen, (Radius 11.75 m), unterkellert, mit einem Spitzgraben 19 Meter vom Bau entfernt (1.70 Meter tief und 5–7 Meter breit). Entdeckt wurde auch der Rest einer Umfassungsmauer eines früheren Gutshofes. Zu diesem gehörte auch noch eine Badeanlage. Ihre Grundrisse sind praktisch noch total erhalten. Als weitere Funde sind verzeichnet: Bruchstücke von römischen Ziegeln, der Bronze-Beschlag eines Gürtels, drei Münzen zu Gratian (Kaiser von 367 - 383), zwei Münzen zu einem unbekannten Kaiser, Tonscherben, Römischer Fingerring, vier Münzen zu Magnus (383 - 388).

Zwei Gesamtpläne der Burg zeigen die Reste der Umfassungsmauer eines früheren Gutshofes in westlicher Richtung, die Lage der Badenalage sowie der umgebende Graben bei der Skizze rechts:

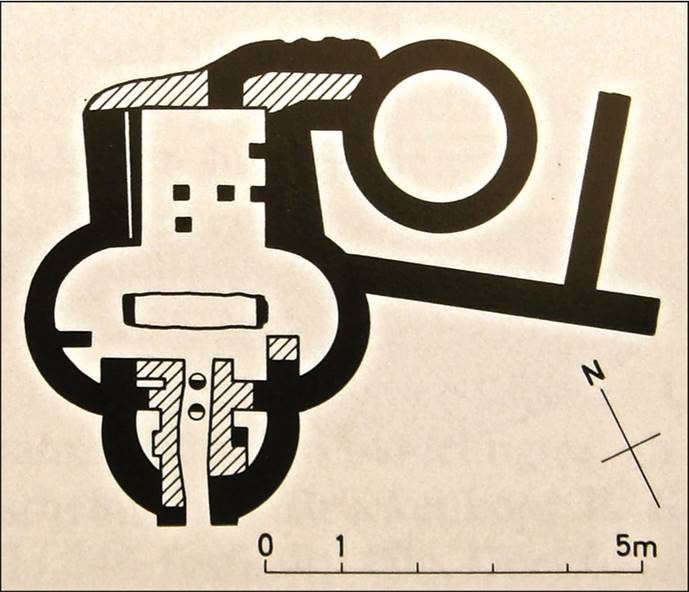

Zwei unterschiedliche Versuche zur Rekonstruktion vom befestigten Magazinbau:

Die römische Badeanlage

Diese Badeanlage könnte zu einem früheren Gutshof, einer villa rustica, gehört haben. Was zeigt der Grundriss dieser Baute? Gegen Süden besteht sie aus drei Apsiden, also drei halb- runden Nischen, möglicherweise mit Kuppeln überdacht. Im Norden schliesst sich ein rechteckiger Raum an, was dann eine kreuzförmige Anlage ergibt. Die südliche Apsis wird von einem Feuerkanal durchquert. In den beiden andern Apsiden dürften sich gemauerte Badewannen befunden haben. Der Eingang könnte in der westlichen Wand des rechteckigen Raumes, der Ausgang zum Hof in der Ostwand gewesen sein. Im Hof dann ein rundes Bauwerk von nicht ganz zwei Metern Durchmesser, was als Dampfbad, überdacht mit einer Kuppel gedeutet wird.

Diese Badeanlage könnte zu einem früheren Gutshof, einer villa rustica, gehört haben. Was zeigt der Grundriss dieser Baute? Gegen Süden besteht sie aus drei Apsiden, also drei halb- runden Nischen, möglicherweise mit Kuppeln überdacht. Im Norden schliesst sich ein rechteckiger Raum an, was dann eine kreuzförmige Anlage ergibt. Die südliche Apsis wird von einem Feuerkanal durchquert. In den beiden andern Apsiden dürften sich gemauerte Badewannen befunden haben. Der Eingang könnte in der westlichen Wand des rechteckigen Raumes, der Ausgang zum Hof in der Ostwand gewesen sein. Im Hof dann ein rundes Bauwerk von nicht ganz zwei Metern Durchmesser, was als Dampfbad, überdacht mit einer Kuppel gedeutet wird.

Die Mumpfer Magazinstation ist im Kulturgüterschutzinventar des Bundes als Objekt von nationaler Bedeutung eingestuft.

Quellen:

- Walter Drack: Die spätrömische Grenzwehr am Hochrhein; 13. Archäologischer Führer der Schweiz

– S. Burkart: Die römischen Befestigungen am Rhein von Mumpf bis Kaiseraugst; Anzeiger für schweizerische Altertumskunde, 1903

– Peter-A. Schwarz (Uni Basel), Jahresbericht der Vindonissa-Professur 2018, Seiten 135 bis 139

- Vom Jura zum Schwarzwald, 93. Jahrgang 2019, Seiten 7 bis 31

Autor:

Gerhard Trottmann

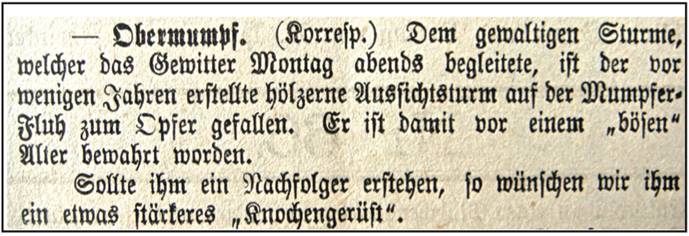

Pressemeldungen zu Mumpf

Es gibt sie zu Hauf im In- und Ausland und in allen Sprachen.

> Siehe auch auf WikiMumpf: Unglücksfälle und Verbrechen

Quellen:

- Digital aufgeschaltete Zeitungen

- Zeitungsarchiv Neue Fricktaler Zeitung Rheinfelden

Zusammenstellung:

Gerhard Trottmann

> Siehe auch auf WikiMumpf: Unglücksfälle und Verbrechen

Quellen:

- Digital aufgeschaltete Zeitungen

- Zeitungsarchiv Neue Fricktaler Zeitung Rheinfelden

Zusammenstellung:

Gerhard Trottmann

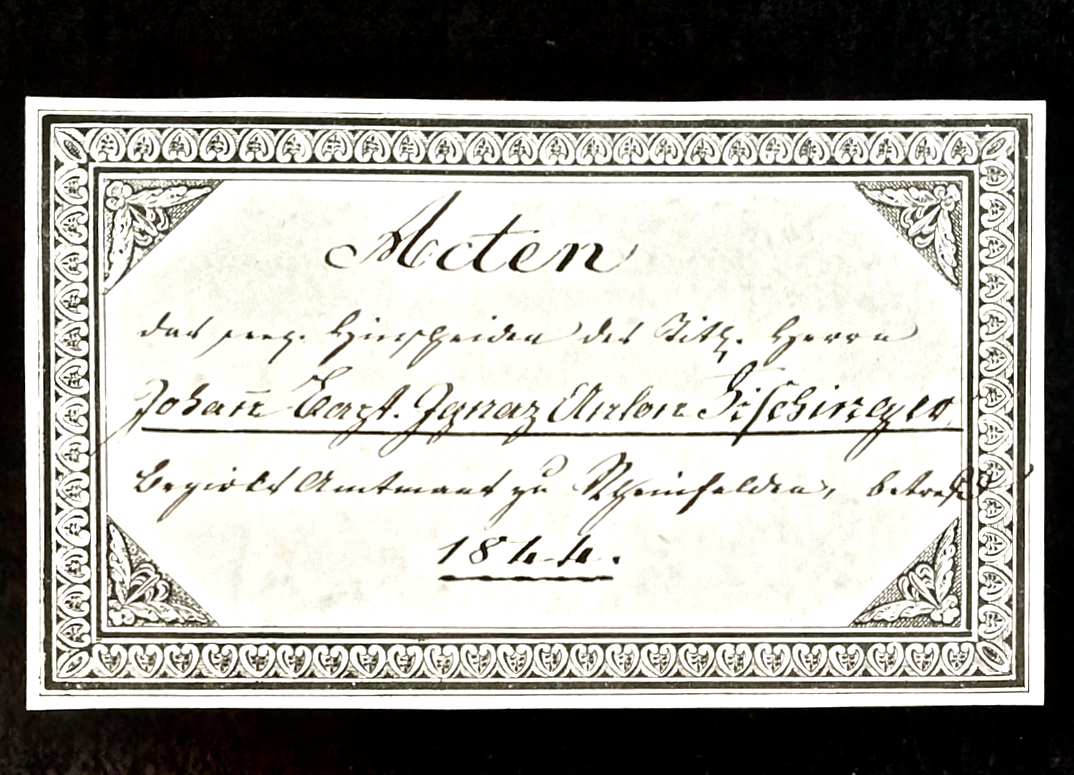

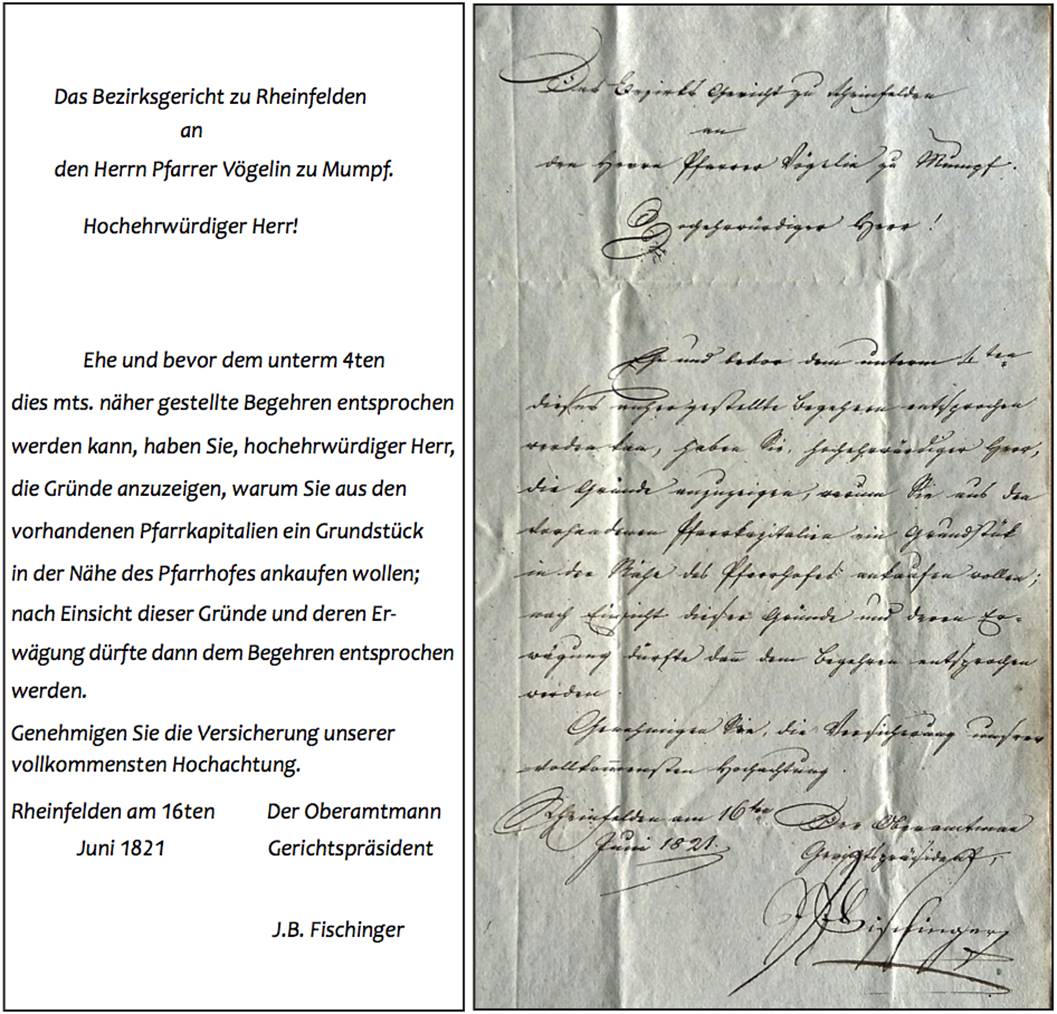

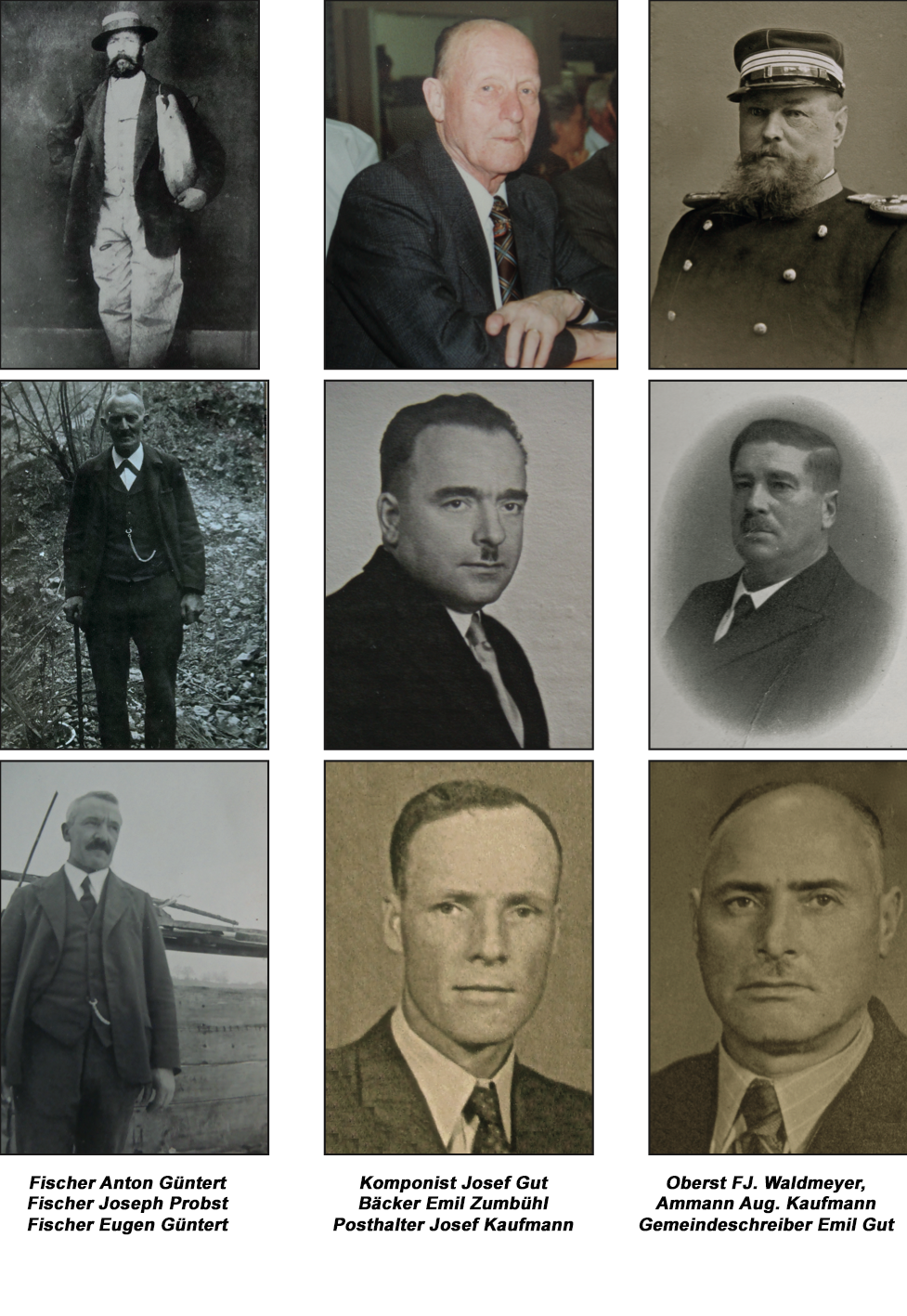

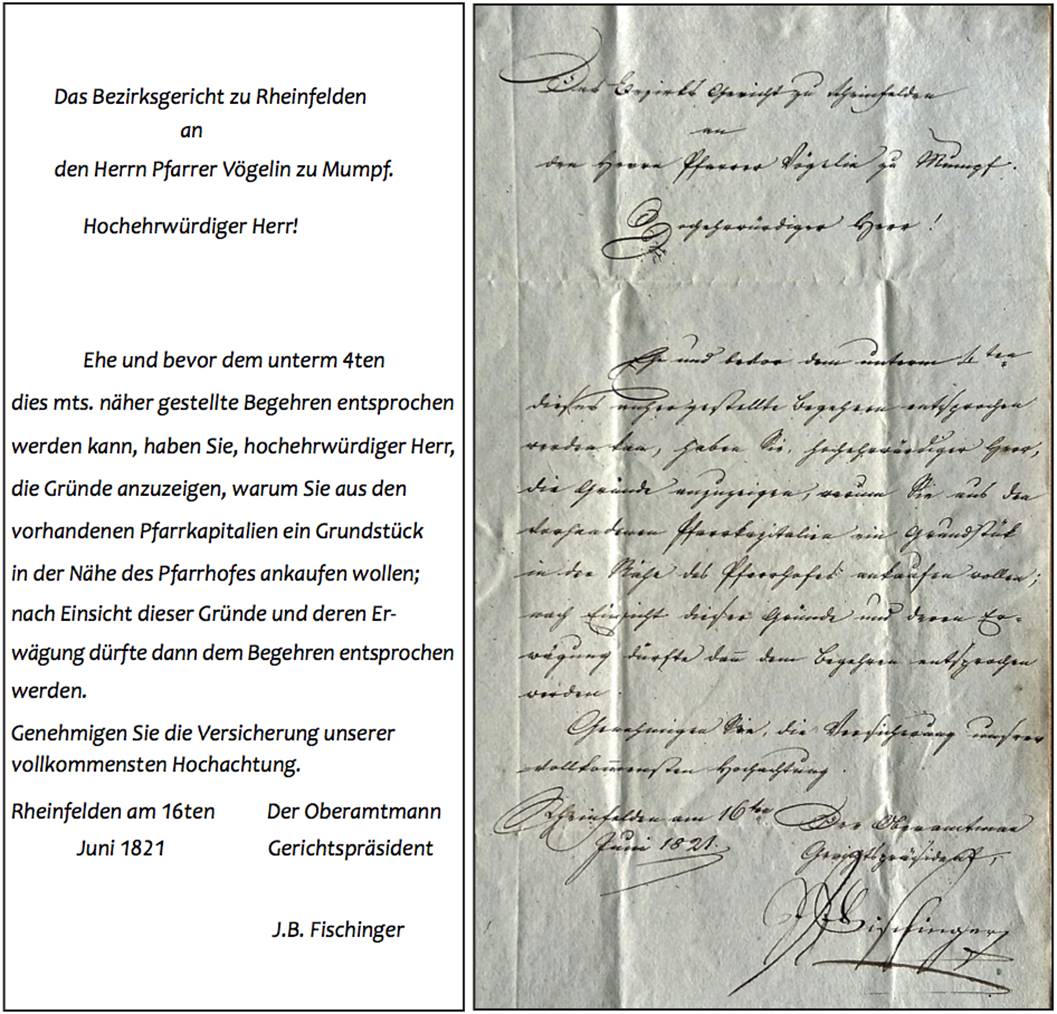

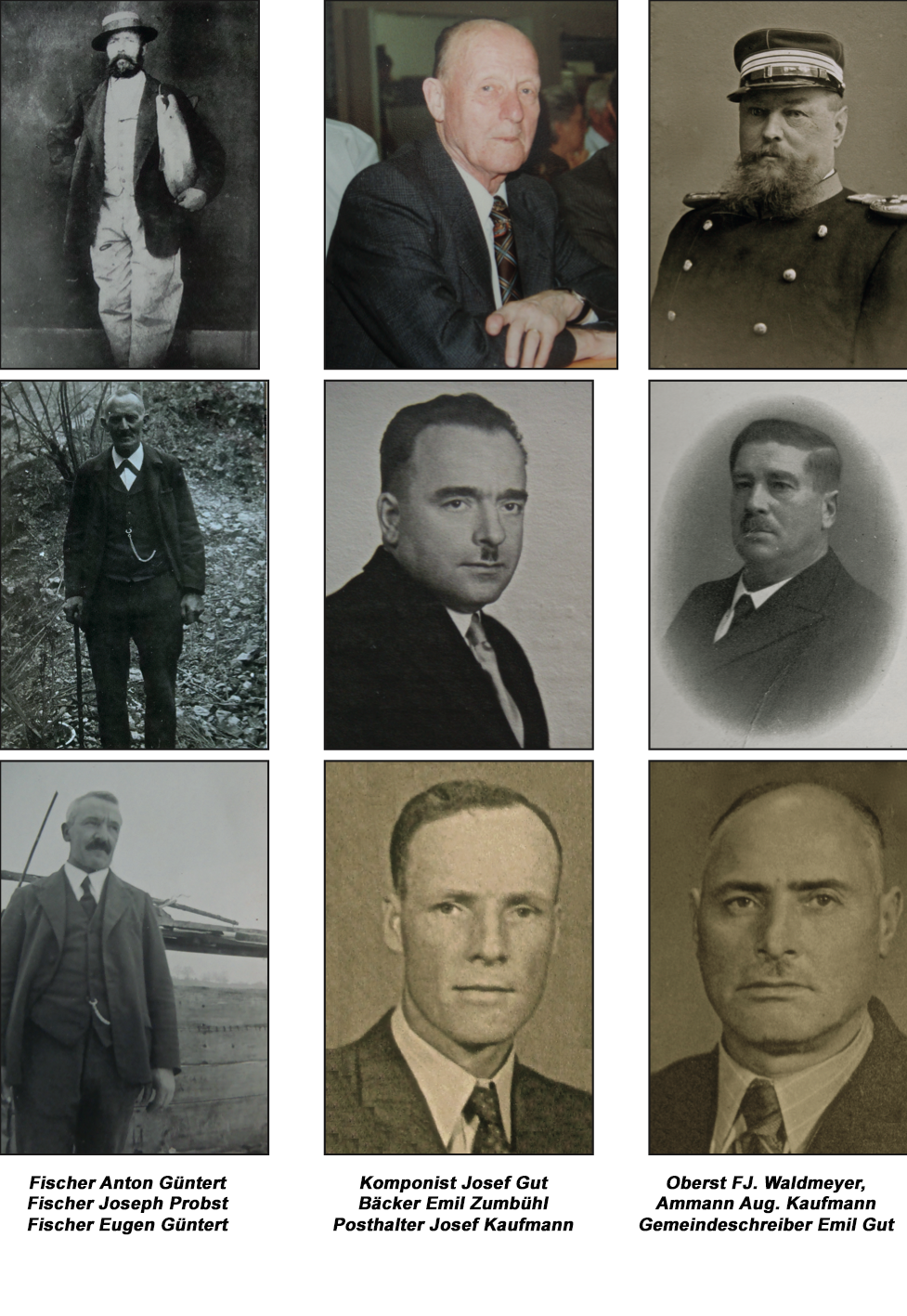

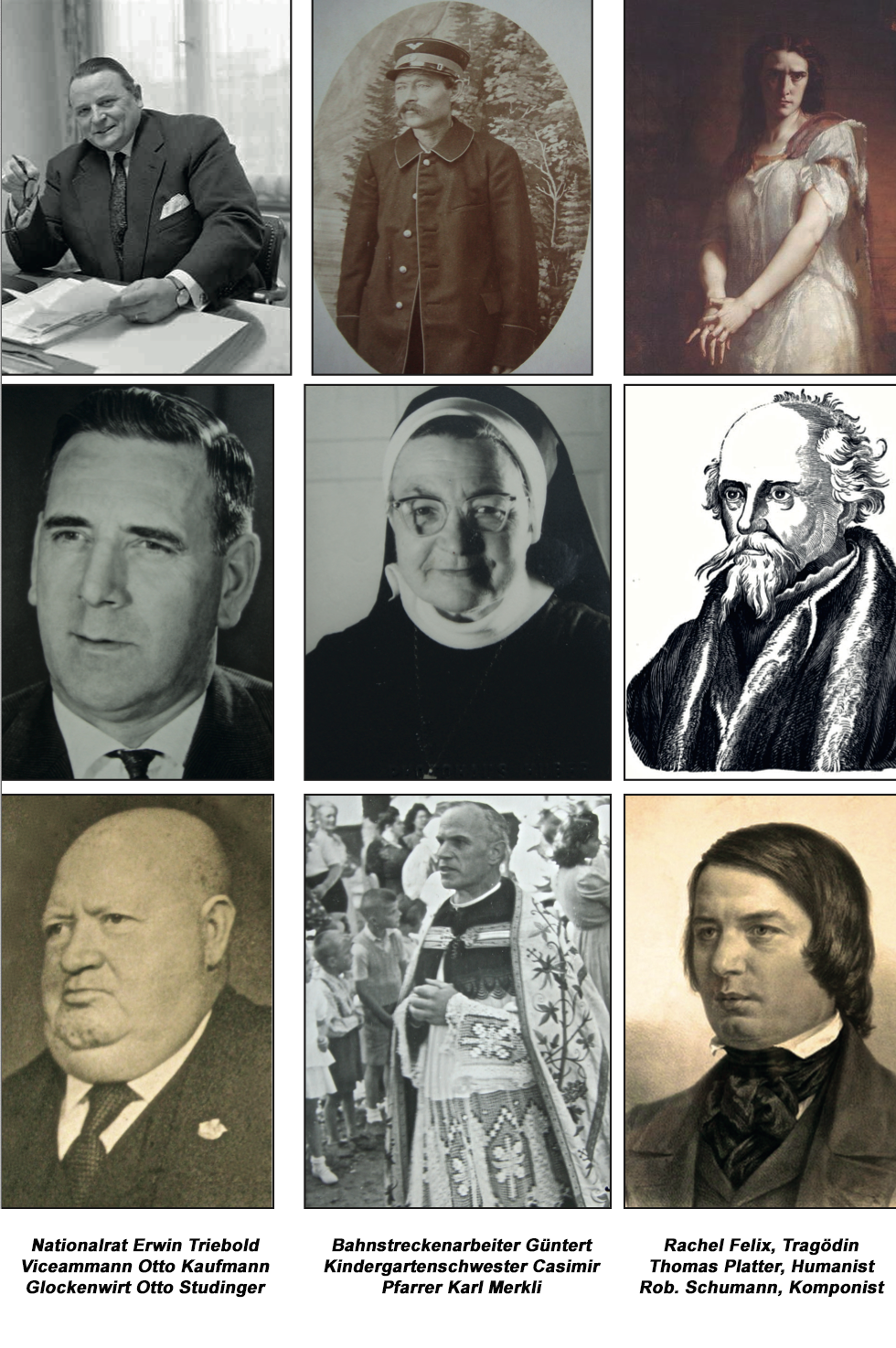

Kantonale und eidgenössische Politiker aus Mumpf

Grossräte aus Mumpf seit 1803, der Gründung des Kantons Aargau

Güntert Xaver 1803 – 1808

Fischinger Johann Baptist Ignaz 1808 – 1831

Rau Anton 1827 – 1831

Ursprung Michael 1832 – 1835

Rau Bonaventur 1840 – 1850

Ursprung Johann 1852 – 1856

Waldmeyer Franz Josef 1856 – 1862 und 1868 – 1883

Deiss Fridolin 1880 – 1884

Waldmeyer Franz Josef jun. 1902 – 1914

Suter Hermann 1913 - 1917

Triebold Erwin 1945 - 1953

Güntert Peter 1969 - 1977 und 1979 - 1993

Brun-Wüthrich Ursula 1993 – 2007

Verfassungsrat aus Mumpf

Ursprung Johann 1852 – 1856

Quellen:

- Staatsarchiv des Kantons Aargau

Recherche:

Gerhard Trottmann

Güntert Xaver 1803 – 1808

Fischinger Johann Baptist Ignaz 1808 – 1831

Rau Anton 1827 – 1831

Ursprung Michael 1832 – 1835

Rau Bonaventur 1840 – 1850

Ursprung Johann 1852 – 1856

Waldmeyer Franz Josef 1856 – 1862 und 1868 – 1883

Deiss Fridolin 1880 – 1884

Waldmeyer Franz Josef jun. 1902 – 1914

Suter Hermann 1913 - 1917

Triebold Erwin 1945 - 1953

Güntert Peter 1969 - 1977 und 1979 - 1993

Brun-Wüthrich Ursula 1993 – 2007

Verfassungsrat aus Mumpf

Ursprung Johann 1852 – 1856

Quellen:

- Staatsarchiv des Kantons Aargau

Recherche:

Gerhard Trottmann

Mumpfer Zeittafel bis 2018

15000 v. Chr.: Nomadisierende Rentierjäger lagerten im Bereich des heutigen Spitzgrabens

Etwa 3000 v.Ch.: Jungsteinzeitliche Siedlung auf dem Kapf

Etwa 50 v. Chr.: Besetzung durch die Römer bis 450 n. Chr.

Urkundliches

1218 Erwähnung im Habsburgerurbar als „Mumpher“

1240 Erste urkundliche Erwähnung der Pfarrei und des Leutpriesters

1302 Erste urkundliche Erwähnung der Pfarrei Mumpf

1300 Erwähnung der Herberge, der späteren „Sonne“ im Säckinger Münsterarchiv

1310 Erwähnung des Ortes als „Muntphein“

1327 Erwähnung des „Müllers von Mumpf“ im Münsterarchiv

1338 Nun wird das Dorf mit „Mumphe“ bezeichnet.

1391 Erwähnung des Dorfes als Gerichtsort der „Niederen Gerichtsbarkeit“, was dem Dorf eine besondere Stellung einräumt.

1441 Erste urkundliche Erwähnung der Martinskirche in Niedermumpf

1469 Mumpf unter burgundischer Herrschaft

1531 Thomas Platter nächtigt in der Gloggen und beschreibt das Fressen und Saufen

1535 Erneuerung des Dorfrechtes durch die Habsburger

1541 Erweiterung der Kirche um 5 Meter nach Westen samt Turmbau.

1612 Allgemeine Bauernversammlung in der „Glocke“, in der Folge entstand im Juli der „Rappenkrieg“

1634 Am 31. Mai: Plünderung des Dorfes durch die Schweden. Im Anschluss wurde das Dorf angezündet.

1638 Erneute Plünderung des Dorfes durch die Truppen des Bernhard von Weimar.

1650 fand in Mumpf das älteste bekannte „Maiengericht“ der Rheingenossenschaft statt.

1717 Eröffnung des Gasthauses „Adler“

1745 Erweiterung der Mühle mit einer Hanfreibe, Oeltrotte und Stampfe.

1750 Erwähnung der Gemeindeschule

1756 Mumpf zählt 26 Bauern

1776 Einrichtung der Gemeindeschule im Privathaus des Lehrers

1786 Von den 67 Haushaltungen leben deren 16 von der Fischerei, der Schifffahrt und der Flösserei.

1788 Verheerende Überschwemmungen des Fischingerbaches

1790 Die Einwohnerzahl beträgt 311

1803 Einwohnerzahl 340. Die Vogtei Mumpf-Wallbach wird aufgelöst. Die beiden Dörfer werden selbständig.

1804 Der Mumpfer Pfarrer wohnt nicht mehr im Kloster Säckingen, sondern in einer Privatwohnung in Mumpf.

1812 Bau des ersten Pfarrhauses in Mumpf an der Hauptstrasse

1816 Verheerende Überschwemmungen des Fischingerbaches

1817 Schlimmste Überschwemmungen des Fischingerbaches

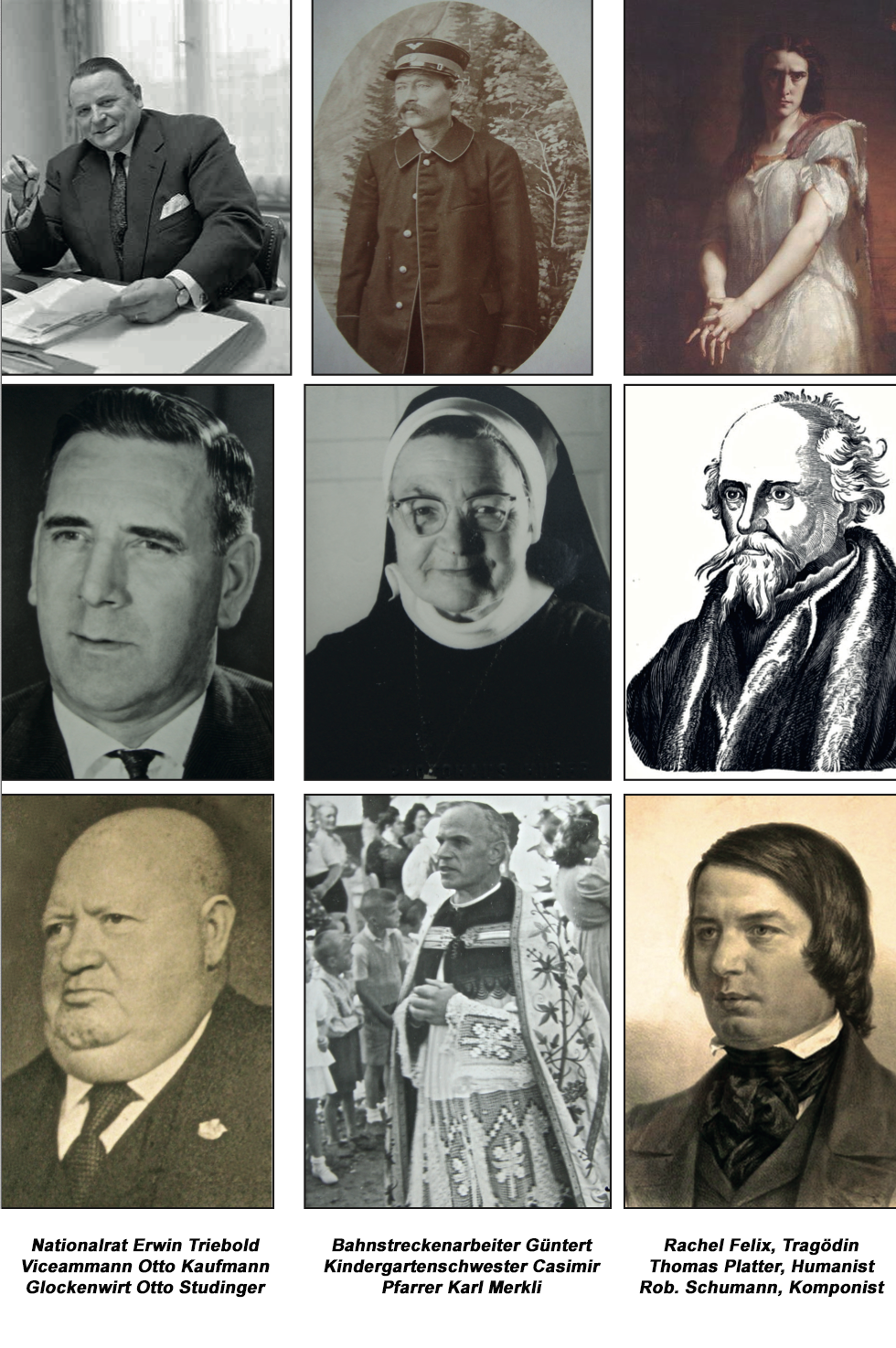

1821 In der „Sonne“ wird Felix Rachel geboren, die spätere Tragödin.

1828 Das Dorf stellt erstmals zwei Nachtwächter an. Jahreslohn je 50 Fr.

1830 Bau von drei öffentlichen Waschhäusern

1831 Für die Abtragung des „Steiner Stichs“ durch die Bürger erhält die Gemeinde vom Kanton 106 Franken ausbezahlt.

1833 In Mumpf wird eine Postablage eröffnet in der „Sonne“.

1841 Das erste Schulhaus wird eingerichtet im ehemaligen Haus des Forstinspektors Rau.

1845 Das erste Spritzenhaus wird erstellt.

1846 Die erste Feuerspritze wird angeschafft für 600 Franken.

1852 Verheerende Überschwemmungen des Fischingerbaches

1854 Die Gemeinde erstellt im „Kochlöffel“ eine Quellfassung und leitet das Wasser bis zum Dorf. Die 11 Brunnen in den einzelnen Dorfteilen werden durch die Privaten erstellt.

1854 Eröffnung des „Soolbades Tschudy“, des späteren Hotel „Anker“. 1860 Der Sonnenwirt baut die Fähre in eine Drahtseilfähre um.

1867 Herberge zur Sonne wird Sool-Badhotel

1870 Der Friedhof wird von der Kirchwiese ins Zelgli verlegt.

1873 Die Gemeinde errichtet ein Telegraphenbureau.

1875 Eröffnung der Bahnlinie Basel-Zürich mit eigenen Bahnhof und einem Bahnwärterhäuschen beim Aufgang zu den „Reeben“.

1880 tagte in Mumpf das allerletzte „Maiengericht“ der Rheingenossen.

1881 Der Sonnenwirt F.J.Waldmeyer lässt ein „Panorama von der Fluh“ mit grandioser Sicht erstellen.

1892 Der Bauernhof „Schönegg“ eröffnet eine Sommerwirtschaft.

1893 Verheerende Überschwemmungen des Fischingerbaches.

1895 Ausbau der Eisenbahnlinie auf Doppelspur, Abriss der Eisenbrücke über den Fischingerbach.

1897 Die „Glocke“ wird Opfer einer Brandstiftung.

1897 Beginn der Bohrungen unterhalb der Kirche nach Steinkohle.

1898 Nach 208 gebohrten Metern blieb nur die Entdeckung einer Mineralquelle in 180 m Tiefe.

1898 Elektrische Dorfbeleuchtung wird eingeführt.

1902 Erstellung der Wasserversorgung in die Häuser samt Hydranten.

1906 Nach dem Eingehen der Trotte endet auch der Weinbau.

1907 Installation eines Schlagbaumes als Autofalle im Kampf gegen „Raser“ und „Kilometerfresser“.

1907 Das Schulhaus erhält die elektrische Beleuchtung.

1908 Der Rotsandsteinbruch in der Bachtale wird ausgebeutet.

1908 Bau der Waldkapelle bei den Reben unterhalb der Mumpfer Fluh.

1917 Bau der neuen Strasse nach Obermumpf entlang des Talbaches.

1924 Teerung und Walzung der Landstrasse mit einem Gemeindeanteil von 7000 Franken.

1925 Elektrifizierung der Eisenbahnlinie, Abriss der 2. Eisenbrücke, Erstellung eines Viaduktes.

1926 Brand der „Schönegg“.

1927 Eröffnung der „Kleinkinderschule“ als eine der Ersten im Kanton.

1929 Grauenhafte Kälteperiode mit arktischen Eismassen im zugefrorenen Rhein.

1935 Mumpf schliesst als eine der ersten aargauischen Gemeinde die Güterregulierung ab.

1941 In der Kirche werden die beiden übereinander liegenden Emporen abgerissen und durch eine einzige, jedoch grössere ersetzt.

1945 Glockenweihe der neuen vierten Glocke und der andern nunmehr aufeinander abgestimmten Glocken.

1957 Abbruch des „Adlers“.

1957 Einweihung der im Chor erweiterten Martinskirche.

1960 Bau eines neuen Pfarrhauses direkt neben der Kirche.

1971 Einweihung des neuen Schulhauses auf Kapf.

1974 Eröffnung der Autobahn mitten durch das Dorf.

1981 Gründung der Musikschule Mumpf.

1984 Brand der „Sonne“.

1992 Werkhof, Feuerwehrmagazin und Saal in der Burgmatt sind fertig.

2001 Schliessung der Mumpfer Post

2004 Eröffnung der Oberstufenschule für das Fischingertal.

2005 Die Ortsbürgergemeinde wird der Einwohnergemeinde einverleibt

2012 Eröffnung des Dorfmuseums im Alten Dreschschopf.

2018 800-Jahr-Jubiläum mit der Ausstellung „Die alten Mumpfer kommen“

Quellen:

- Geschichte und Chronik der Gemeinde Mumpf

- Gemeindearchiv Mumpf

Zusammenstellung:

Gerhard Trottmann

Etwa 3000 v.Ch.: Jungsteinzeitliche Siedlung auf dem Kapf

Etwa 50 v. Chr.: Besetzung durch die Römer bis 450 n. Chr.

Urkundliches

1218 Erwähnung im Habsburgerurbar als „Mumpher“

1240 Erste urkundliche Erwähnung der Pfarrei und des Leutpriesters

1302 Erste urkundliche Erwähnung der Pfarrei Mumpf

1300 Erwähnung der Herberge, der späteren „Sonne“ im Säckinger Münsterarchiv

1310 Erwähnung des Ortes als „Muntphein“

1327 Erwähnung des „Müllers von Mumpf“ im Münsterarchiv

1338 Nun wird das Dorf mit „Mumphe“ bezeichnet.

1391 Erwähnung des Dorfes als Gerichtsort der „Niederen Gerichtsbarkeit“, was dem Dorf eine besondere Stellung einräumt.

1441 Erste urkundliche Erwähnung der Martinskirche in Niedermumpf

1469 Mumpf unter burgundischer Herrschaft

1531 Thomas Platter nächtigt in der Gloggen und beschreibt das Fressen und Saufen

1535 Erneuerung des Dorfrechtes durch die Habsburger

1541 Erweiterung der Kirche um 5 Meter nach Westen samt Turmbau.

1612 Allgemeine Bauernversammlung in der „Glocke“, in der Folge entstand im Juli der „Rappenkrieg“

1634 Am 31. Mai: Plünderung des Dorfes durch die Schweden. Im Anschluss wurde das Dorf angezündet.

1638 Erneute Plünderung des Dorfes durch die Truppen des Bernhard von Weimar.

1650 fand in Mumpf das älteste bekannte „Maiengericht“ der Rheingenossenschaft statt.

1717 Eröffnung des Gasthauses „Adler“

1745 Erweiterung der Mühle mit einer Hanfreibe, Oeltrotte und Stampfe.

1750 Erwähnung der Gemeindeschule

1756 Mumpf zählt 26 Bauern

1776 Einrichtung der Gemeindeschule im Privathaus des Lehrers

1786 Von den 67 Haushaltungen leben deren 16 von der Fischerei, der Schifffahrt und der Flösserei.

1788 Verheerende Überschwemmungen des Fischingerbaches

1790 Die Einwohnerzahl beträgt 311

1803 Einwohnerzahl 340. Die Vogtei Mumpf-Wallbach wird aufgelöst. Die beiden Dörfer werden selbständig.

1804 Der Mumpfer Pfarrer wohnt nicht mehr im Kloster Säckingen, sondern in einer Privatwohnung in Mumpf.

1812 Bau des ersten Pfarrhauses in Mumpf an der Hauptstrasse

1816 Verheerende Überschwemmungen des Fischingerbaches

1817 Schlimmste Überschwemmungen des Fischingerbaches

1821 In der „Sonne“ wird Felix Rachel geboren, die spätere Tragödin.

1828 Das Dorf stellt erstmals zwei Nachtwächter an. Jahreslohn je 50 Fr.

1830 Bau von drei öffentlichen Waschhäusern

1831 Für die Abtragung des „Steiner Stichs“ durch die Bürger erhält die Gemeinde vom Kanton 106 Franken ausbezahlt.

1833 In Mumpf wird eine Postablage eröffnet in der „Sonne“.

1841 Das erste Schulhaus wird eingerichtet im ehemaligen Haus des Forstinspektors Rau.

1845 Das erste Spritzenhaus wird erstellt.

1846 Die erste Feuerspritze wird angeschafft für 600 Franken.

1852 Verheerende Überschwemmungen des Fischingerbaches

1854 Die Gemeinde erstellt im „Kochlöffel“ eine Quellfassung und leitet das Wasser bis zum Dorf. Die 11 Brunnen in den einzelnen Dorfteilen werden durch die Privaten erstellt.

1854 Eröffnung des „Soolbades Tschudy“, des späteren Hotel „Anker“. 1860 Der Sonnenwirt baut die Fähre in eine Drahtseilfähre um.

1867 Herberge zur Sonne wird Sool-Badhotel

1870 Der Friedhof wird von der Kirchwiese ins Zelgli verlegt.

1873 Die Gemeinde errichtet ein Telegraphenbureau.

1875 Eröffnung der Bahnlinie Basel-Zürich mit eigenen Bahnhof und einem Bahnwärterhäuschen beim Aufgang zu den „Reeben“.

1880 tagte in Mumpf das allerletzte „Maiengericht“ der Rheingenossen.

1881 Der Sonnenwirt F.J.Waldmeyer lässt ein „Panorama von der Fluh“ mit grandioser Sicht erstellen.

1892 Der Bauernhof „Schönegg“ eröffnet eine Sommerwirtschaft.

1893 Verheerende Überschwemmungen des Fischingerbaches.

1895 Ausbau der Eisenbahnlinie auf Doppelspur, Abriss der Eisenbrücke über den Fischingerbach.

1897 Die „Glocke“ wird Opfer einer Brandstiftung.

1897 Beginn der Bohrungen unterhalb der Kirche nach Steinkohle.

1898 Nach 208 gebohrten Metern blieb nur die Entdeckung einer Mineralquelle in 180 m Tiefe.

1898 Elektrische Dorfbeleuchtung wird eingeführt.

1902 Erstellung der Wasserversorgung in die Häuser samt Hydranten.

1906 Nach dem Eingehen der Trotte endet auch der Weinbau.

1907 Installation eines Schlagbaumes als Autofalle im Kampf gegen „Raser“ und „Kilometerfresser“.

1907 Das Schulhaus erhält die elektrische Beleuchtung.

1908 Der Rotsandsteinbruch in der Bachtale wird ausgebeutet.

1908 Bau der Waldkapelle bei den Reben unterhalb der Mumpfer Fluh.

1917 Bau der neuen Strasse nach Obermumpf entlang des Talbaches.

1924 Teerung und Walzung der Landstrasse mit einem Gemeindeanteil von 7000 Franken.

1925 Elektrifizierung der Eisenbahnlinie, Abriss der 2. Eisenbrücke, Erstellung eines Viaduktes.

1926 Brand der „Schönegg“.

1927 Eröffnung der „Kleinkinderschule“ als eine der Ersten im Kanton.

1929 Grauenhafte Kälteperiode mit arktischen Eismassen im zugefrorenen Rhein.

1935 Mumpf schliesst als eine der ersten aargauischen Gemeinde die Güterregulierung ab.

1941 In der Kirche werden die beiden übereinander liegenden Emporen abgerissen und durch eine einzige, jedoch grössere ersetzt.

1945 Glockenweihe der neuen vierten Glocke und der andern nunmehr aufeinander abgestimmten Glocken.

1957 Abbruch des „Adlers“.

1957 Einweihung der im Chor erweiterten Martinskirche.

1960 Bau eines neuen Pfarrhauses direkt neben der Kirche.

1971 Einweihung des neuen Schulhauses auf Kapf.

1974 Eröffnung der Autobahn mitten durch das Dorf.

1981 Gründung der Musikschule Mumpf.

1984 Brand der „Sonne“.

1992 Werkhof, Feuerwehrmagazin und Saal in der Burgmatt sind fertig.

2001 Schliessung der Mumpfer Post

2004 Eröffnung der Oberstufenschule für das Fischingertal.

2005 Die Ortsbürgergemeinde wird der Einwohnergemeinde einverleibt

2012 Eröffnung des Dorfmuseums im Alten Dreschschopf.

2018 800-Jahr-Jubiläum mit der Ausstellung „Die alten Mumpfer kommen“

Quellen:

- Geschichte und Chronik der Gemeinde Mumpf

- Gemeindearchiv Mumpf

Zusammenstellung:

Gerhard Trottmann

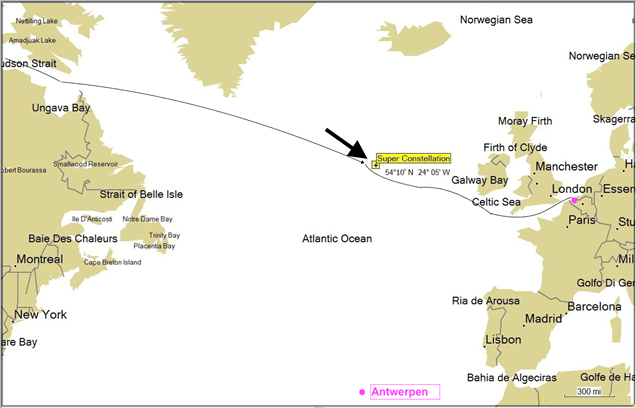

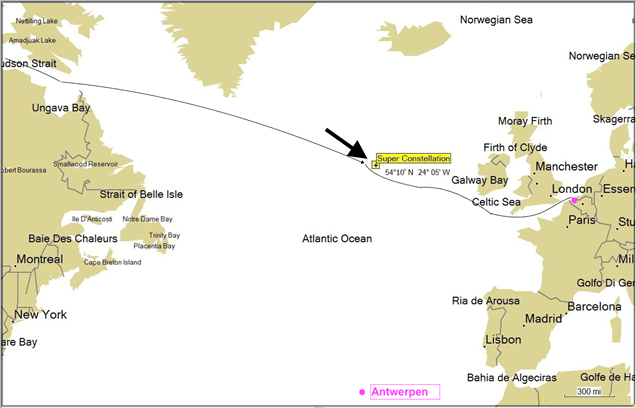

Mumpfer Seemann als Retter auf dem Meer 1962

Walter Wunderlin, der vierzigfache Lebensretter aus Mumpf

Am 23. September 1962 musste ein amerikanisches Flugzeug notwassern.

Auf Wikipedia wird der Vorfall wie folgt beschrieben:

Das Flugzeug Tiger Line Flug 923 stürzte in den Atlantischen Ozean, nachdem drei der vier Triebwerke ausgefallen waren. Die L-1049H Super Constellation war auf dem Weg von den Vereinigten Staaten nach Westdeutschland, als sie mit 76 Menschen an Bord, von denen 28 starben, auf dem Meer notlandete. Die anderen 48 wurden vom Schweizer Schiff Celerina gerettet. Die Untersuchung des Absturzes ergab, dass der Unfall durch den Ausfall von Triebwerk Nr. 3, das versehentliche Schliessen eines Absperrventils an Triebwerk Nr. 1 durch den Flugingenieur und den Ausfall von Triebwerk Nr. 2 verursacht wurde, als das Flugzeug auf dem Weg zum nächstgelegenen Flughafen war.

An Bord des Frachters „Celerina“ befand sich der 29-jährige Mumpfer Zimmermann Walter Wunderlin als Besatzungsmitglied. Die Rettungsaktion, an der Walter Wunderlin massgebend beteiligt war, fand ein anhaltendes weltweites Echo.

Wie der Mumpfer die herausfordernde Rettung erlebte, beschrieb er in einem Brief an seine Eltern.

Brief von Walter Wunderlin an seine Eltern

Sonntagabend 18.30 Uhr

Ein gewöhnlicher Abend, die einen geniessen ihren freien Tag, andere gehen ihrer gewohnten Arbeit nach. Plötzlich fängt der Bordfunker SOS auf. „SOS … Flugzeug … plötzliches Aussetzen von 2 Motoren … wovon der eine Feuer gefangen hat … nimmt 120 Seemeilen von der Celerina entfernt eine Notwässerung vor … an Bord 72 Personen.“

Wir drehen sofort ab, Kurs nach der Unglückstelle. Die Maschinisten holten das Letzte heraus, keine Minute darf ver¬loren gehen. Auf der Celerina werden sofort die nötigsten Mass¬nahmen getroffen. Ein Leifboot wird klar gemacht. Hospital und Kabinen werden eingerichtet, statt unser Nachtessen bereitet die Küchenmannschaft Mengen von Tee und Kaffee vor. Rettungsringe, Seilwerk, Netze und Schwimmgurte werden verteilt. Ein heftiger Wind setzt ein und wirft haushohe Wellen auf. Niemand hier auf diesem Schiff glaubt an eine Rettung der 72 Schiffbrüchigen.

23.00 Uhr: Jetzt werden die ersten Flieger und Helikopter sichtbar. Zwar ist ein Einsatz bei so hoher See unmöglich. Näher und näher kommen wir zur Unfallstelle. Mit den Scheinwerfern suchen wir fiebernd nach Schiffbrüchigen. Aus den Flugzeugen wird alle 10 Minuten eine Leuchtrakete abgeworfen.

01.30 Uhr: Die Zeit schleicht, ein heftiger Sturm fegt über das Meer. Stockfinstere Nacht, wir wissen, dass noch Menschen auf Rettung warten, eine harte Nervenprobe für uns alle. Am Horizont werden nun vermehrt Leuchtraketen abgeschossen. Von einem Flugzeug wird gefunkt, dass der Pilot ein Rettungsboot vom abgestürzten Flugzeug sehen konnte. Wir sind immer noch 15 -20 Seemeilen von der Unglücksstelle entfernt. Wir erleben lange Minuten und Stunden, alle hoffen auf Rettung der Überlebenden.

02.30 Uhr: Das erste mal können wir von der Kommandobrücke ein Licht im Wasser sehen. Wir sind gespannt, doch bald darauf liegt Entäuschung auf allen Gesichtern, das Licht entpuppt sich als eine Leuchtboje, von einem Flugzeug abgeworfen. Endlich haben wir im Scheinwerferlicht einen schwarzen Umriss entdeckt, der von Zeit zu Zeit wieder ganz in den Wellentälern verschwindet.

Montagmorgen 03.00 Uhr: Jetzt erkennen wir deutlich ein gelbes Gummiboot, das wir im Scheinwerferlicht zu halten versuchen. Nun sind wir ganz nahe, mit letzter Verzweiflung winken uns Leute zu. Noch einmal verlieren wir das Boot aus den Augen, da wir abdrehen müssen, um den Wind abzuschneiden und so in die Nähe des Bootes zu gelangen.

Endlich ist es so weit. Die ersten Leinen fliegen, auch Rettungsringe, aber noch keiner hat sein Ziel erreicht. Eine grosse Welle schmeisst das Boot bei, so dass die ersten Leinen festgemacht werden können. Die Rettungsaktion beginnt. Ein schauriger Anblick, dieses Boot, den ich und wohl keiner der es gesehen hat, vergessen wird.

52 Personen sind zusammen gepfercht, Tote, Verletzte, Verzweifelte. Diejenigen, die noch Kraft dazu besitzen, will jeder zuerst die Strickleiter erfassen. Eine Panik bricht aus. Der 1. Offizier ruft vergebens: „Eine Person um die andere!“ Sie konnten es nicht verstehen, das Stöhnen der Verwundeten, die Hilferufe der Verzweifelten, das Peitschen der See übertönte jede menschliche Stimme. Zwei, drei Personen halten sich mit letzter Kraft an der Strickleiter fest, aus eigener Kraft konnte sie keiner erklimmen. Wir ziehen einige Gerettete an der Leiter hoch über die Brüstung. Die Wellen schlagen fünf bis acht Meter mit dem Boot hoch. Erst zehn Personen konnten wir hochziehen.

Nun kann ich dem Spiel nicht mehr länger zusehen. Ich frage den 1. Offizier um Erlaubnis, selbst in das Boot hinunter zu steigen, was mir erlaubt wurde. Mit Schwimmweste steige ich die Strickleiter hinunter. Soeben kommt das Boot wieder hoch, ich bekomme eine Frau am Arm zu fassen, die ich nicht mehr loslasse. Mit einer Hand die Frau am Arm, mit der andern Hand hielt ich mich an der Leiter fest, so wurde ich über die Brüstung gezogen. Wieder steige ich in das Boot, bekomme einen harten Schlag vom Boot, ich fliege direkt zwischen die Unglücklichen. Nun fange ich an zu wirken. Zuerst binde ich die Frauen fest und lasse eine Person um die andere aufziehen. Der ganzen Länge nach schmeisst es mich manchmal in das etwa 60 cm hohe vom Blut gefärbte Wasser im Boot. Über 35 Personen habe ich festgebunden und hochziehen lassen. Zuletzt band auch ich mich fest und liess mich hochziehen, ich war erschöpft, aus eigener Kraft konnte ich nicht mehr die Leiter empor klettern.

Was nun auf dem Schiff zu sehen war, Verwundete lagen umher, mit Brandwunden, Quetschungen und Schürfungen. Der Anblick war schrecklich. Eben vor meiner Kabine hauchte ein junger Mann sein Leben aus. Vergebens machten wir Wiederbelebungsversuche. Drei Tote, wovon eine Frau, trugen wir weg. Vom Morgen bis am Nachmittag verbanden und pflegten wir die Unglücklichen. 52 Menschen haben wir gerettet.

Die Flagge auf Halbmast, erwarteten wir um 4 Uhr nachmittags einen amerikanischen Flugzeugträger, der pünktlich eintraf. Mit Helikoptern wurden die Toten und Schwerverletzten auf den Flugzeugträger befördert. Bei dem hohen Seegang war das ein schwieriges Manöver. Nun nahmen wir Kurs Richtung England. Eine schlaflose Nacht folgt.

26. September: Der Zustand von einigen Verletzten verschlimmert sich, wir verlangten von Irland Hilfe. Am andern Morgen wurden mit drei Helikoptern weitere 20 Personen abtransportiert. Auch brachten uns am Nachmittag Helikopter Verpflegung, da wir sehr knapp waren. Nur noch zwei Tage und wir sind in Antwerpen.

27. September: Hier auf der Celerina herrscht wieder das gewohnte Seemannsleben. Jeder geht seiner Arbeit nach, Leichtverwundete wagen sich auch auf das Deck, schauen aber noch ganz ängstlich ins Wasser. Eine Frau hat beim Unglück ihren Mann verloren. Die Arme war dem Wahnsinn nahe. In allen Kabinen ging sie immer wieder fragen, ob ihr Mann nicht da sei. Wir hatten sie immer unter Beobachtung. Den ganzen Tag wurden wir von Flugzeugen und kleineren Schiffen umkreist.

28. September: Am Morgen um sechs Uhr Ankunft in Antwerpen, aber noch vor Anker. Um 11 Uhr Einfahrt durch zwei Schleusen in Anvers Hafen. Über sechs Stunden hatten wir, bis wir im Hafen festmachen konnten. Ganz Belgien und Reporter aus aller Welt, eine Delegation von Fallschirmspringern, bereiteten uns einen stürmischen Empfang. Beim Verlassen des Schiffes, der Verwundeten, drückten Gerettete und Retter einander nochmals fest die Hand, ein unvergesslicher Moment.

Am Abend um 20.00 Uhr waren wir im vornehmsten Hotel von Anvers eingeladen. Wir wurden stürmisch und mit strahlenden Gesichtern im Antwerps Docks Hotel empfangen. Ein Danken und Händeschütteln beginnt, das kein Ende mehr nehmen will. Ein hoher amerikanischer General dankte mir persönlich im Namen der Armee für meinen mutigen Einsatz. Bis am Morgen feierten wir Abschied von unseren Freunden, der reichlich mit Wisky usw. begossen wurde.

Inmitten der Fröhlichkeit verrichteten Gerette und Retter, jeder nach seiner Sprache ein Dankgebet an Gott, dabei hielten wir uns alle fest an der Hand. Ein eindrücklicher und unvergesslicher Augenblick. Morgens um 08.00 Uhr fuhren unsere amerikanischen Freunde per Flugzeug nach Frankfurt.

29. September: Normaler Arbeitstag auf dem Schiff. Löschen der Ladung Weizen aus Kanada. Heute musste ich 5 mal zum Kapitän. Inspektor und Kapitän der Suisse-Atlantic gratulierten mir und sprachen mir Dank aus für meine Leistung. Auch der schweizerische Genralkonsul war an Bord und dankte mir aufrichtig für das Geleistete. Von der Schweiz erhalte ich die Lebensrettermedaille und eine goldene Uhr. Von der amerikanischen Armee erhalte ich ebenfalls eine Auszeichnung.

Ich für mich selbst, ich weiss nicht, als ich die vielen Unglücklichen sah, vergass ich mich und wollte einfach helfen. Erst nachher kam es mir zum Bewusstsein, dass auch ich das Leben hätte verlieren können. Heute erhielt ich neue Kleider und eine goldene Uhr, da ich bei der Rettung meine alte verloren habe. Auch wurden uns rassige Uniformen angemessen. Nun glaube ich, Ihr habt nun etwa eine Ahnung über den Hergang des Unglückes und der Rettung.

Mir geht es soweit gut bis auf zwei Zähne, die mir von einer Rettungsgurte abgeschlagen wurden.

Unsere nächste Reise geht nach Houston in Texas, Südafrika, Indien, Japan und zurück nach Europa. Dauer der Fahrt zirka 4 Monate. So viel mir bekannt ist, bekommt jeder von der Besatzung der Celerina 300 Dollar, das sind Fr. 1’200.—

Ich wünsche Euch Eltern und Geschwister alles Gute und Gesundheit.

Die herzlichsten Grüsse sendet Euch Seemann Walter

Quellen:

- Wikipedia unter Flying-Tiger-Line-Flug 923

- Schweizer Familie 38/2012

- http://www.test.swiss-ships.ch/schiffe/celerina_060/rettung/celerina-rettung-d.pdf

Autor: Gerhard Trottmann

Am 23. September 1962 musste ein amerikanisches Flugzeug notwassern.

Auf Wikipedia wird der Vorfall wie folgt beschrieben:

Das Flugzeug Tiger Line Flug 923 stürzte in den Atlantischen Ozean, nachdem drei der vier Triebwerke ausgefallen waren. Die L-1049H Super Constellation war auf dem Weg von den Vereinigten Staaten nach Westdeutschland, als sie mit 76 Menschen an Bord, von denen 28 starben, auf dem Meer notlandete. Die anderen 48 wurden vom Schweizer Schiff Celerina gerettet. Die Untersuchung des Absturzes ergab, dass der Unfall durch den Ausfall von Triebwerk Nr. 3, das versehentliche Schliessen eines Absperrventils an Triebwerk Nr. 1 durch den Flugingenieur und den Ausfall von Triebwerk Nr. 2 verursacht wurde, als das Flugzeug auf dem Weg zum nächstgelegenen Flughafen war.

An Bord des Frachters „Celerina“ befand sich der 29-jährige Mumpfer Zimmermann Walter Wunderlin als Besatzungsmitglied. Die Rettungsaktion, an der Walter Wunderlin massgebend beteiligt war, fand ein anhaltendes weltweites Echo.

Die Seefahrt an jenem 23. September war begleitet von stürmischen Wetterverhältnissen schon seit Beginn der Abfahrt von Port Churchill, in der Hudson Bay im Norden Kanadas. Das voll mit 12’000 T Getreide beladene Schiff mit Kurs auf Antwerpen in Belgien kämpfte mit heftigen Windböen und 10 Meter hohen Wellen, welche bis aufs Deck gelangten.

Absturzort der Super Constellation im Atlantischen Ozean.

Absturzort der Super Constellation im Atlantischen Ozean.

Absturzort der Super Constellation im Atlantischen Ozean.

Absturzort der Super Constellation im Atlantischen Ozean.Wie der Mumpfer die herausfordernde Rettung erlebte, beschrieb er in einem Brief an seine Eltern.

Brief von Walter Wunderlin an seine Eltern

Sonntagabend 18.30 Uhr

Ein gewöhnlicher Abend, die einen geniessen ihren freien Tag, andere gehen ihrer gewohnten Arbeit nach. Plötzlich fängt der Bordfunker SOS auf. „SOS … Flugzeug … plötzliches Aussetzen von 2 Motoren … wovon der eine Feuer gefangen hat … nimmt 120 Seemeilen von der Celerina entfernt eine Notwässerung vor … an Bord 72 Personen.“

Wir drehen sofort ab, Kurs nach der Unglückstelle. Die Maschinisten holten das Letzte heraus, keine Minute darf ver¬loren gehen. Auf der Celerina werden sofort die nötigsten Mass¬nahmen getroffen. Ein Leifboot wird klar gemacht. Hospital und Kabinen werden eingerichtet, statt unser Nachtessen bereitet die Küchenmannschaft Mengen von Tee und Kaffee vor. Rettungsringe, Seilwerk, Netze und Schwimmgurte werden verteilt. Ein heftiger Wind setzt ein und wirft haushohe Wellen auf. Niemand hier auf diesem Schiff glaubt an eine Rettung der 72 Schiffbrüchigen.

23.00 Uhr: Jetzt werden die ersten Flieger und Helikopter sichtbar. Zwar ist ein Einsatz bei so hoher See unmöglich. Näher und näher kommen wir zur Unfallstelle. Mit den Scheinwerfern suchen wir fiebernd nach Schiffbrüchigen. Aus den Flugzeugen wird alle 10 Minuten eine Leuchtrakete abgeworfen.

01.30 Uhr: Die Zeit schleicht, ein heftiger Sturm fegt über das Meer. Stockfinstere Nacht, wir wissen, dass noch Menschen auf Rettung warten, eine harte Nervenprobe für uns alle. Am Horizont werden nun vermehrt Leuchtraketen abgeschossen. Von einem Flugzeug wird gefunkt, dass der Pilot ein Rettungsboot vom abgestürzten Flugzeug sehen konnte. Wir sind immer noch 15 -20 Seemeilen von der Unglücksstelle entfernt. Wir erleben lange Minuten und Stunden, alle hoffen auf Rettung der Überlebenden.

02.30 Uhr: Das erste mal können wir von der Kommandobrücke ein Licht im Wasser sehen. Wir sind gespannt, doch bald darauf liegt Entäuschung auf allen Gesichtern, das Licht entpuppt sich als eine Leuchtboje, von einem Flugzeug abgeworfen. Endlich haben wir im Scheinwerferlicht einen schwarzen Umriss entdeckt, der von Zeit zu Zeit wieder ganz in den Wellentälern verschwindet.

Montagmorgen 03.00 Uhr: Jetzt erkennen wir deutlich ein gelbes Gummiboot, das wir im Scheinwerferlicht zu halten versuchen. Nun sind wir ganz nahe, mit letzter Verzweiflung winken uns Leute zu. Noch einmal verlieren wir das Boot aus den Augen, da wir abdrehen müssen, um den Wind abzuschneiden und so in die Nähe des Bootes zu gelangen.

Endlich ist es so weit. Die ersten Leinen fliegen, auch Rettungsringe, aber noch keiner hat sein Ziel erreicht. Eine grosse Welle schmeisst das Boot bei, so dass die ersten Leinen festgemacht werden können. Die Rettungsaktion beginnt. Ein schauriger Anblick, dieses Boot, den ich und wohl keiner der es gesehen hat, vergessen wird.

52 Personen sind zusammen gepfercht, Tote, Verletzte, Verzweifelte. Diejenigen, die noch Kraft dazu besitzen, will jeder zuerst die Strickleiter erfassen. Eine Panik bricht aus. Der 1. Offizier ruft vergebens: „Eine Person um die andere!“ Sie konnten es nicht verstehen, das Stöhnen der Verwundeten, die Hilferufe der Verzweifelten, das Peitschen der See übertönte jede menschliche Stimme. Zwei, drei Personen halten sich mit letzter Kraft an der Strickleiter fest, aus eigener Kraft konnte sie keiner erklimmen. Wir ziehen einige Gerettete an der Leiter hoch über die Brüstung. Die Wellen schlagen fünf bis acht Meter mit dem Boot hoch. Erst zehn Personen konnten wir hochziehen.

Nun kann ich dem Spiel nicht mehr länger zusehen. Ich frage den 1. Offizier um Erlaubnis, selbst in das Boot hinunter zu steigen, was mir erlaubt wurde. Mit Schwimmweste steige ich die Strickleiter hinunter. Soeben kommt das Boot wieder hoch, ich bekomme eine Frau am Arm zu fassen, die ich nicht mehr loslasse. Mit einer Hand die Frau am Arm, mit der andern Hand hielt ich mich an der Leiter fest, so wurde ich über die Brüstung gezogen. Wieder steige ich in das Boot, bekomme einen harten Schlag vom Boot, ich fliege direkt zwischen die Unglücklichen. Nun fange ich an zu wirken. Zuerst binde ich die Frauen fest und lasse eine Person um die andere aufziehen. Der ganzen Länge nach schmeisst es mich manchmal in das etwa 60 cm hohe vom Blut gefärbte Wasser im Boot. Über 35 Personen habe ich festgebunden und hochziehen lassen. Zuletzt band auch ich mich fest und liess mich hochziehen, ich war erschöpft, aus eigener Kraft konnte ich nicht mehr die Leiter empor klettern.

Was nun auf dem Schiff zu sehen war, Verwundete lagen umher, mit Brandwunden, Quetschungen und Schürfungen. Der Anblick war schrecklich. Eben vor meiner Kabine hauchte ein junger Mann sein Leben aus. Vergebens machten wir Wiederbelebungsversuche. Drei Tote, wovon eine Frau, trugen wir weg. Vom Morgen bis am Nachmittag verbanden und pflegten wir die Unglücklichen. 52 Menschen haben wir gerettet.

Die Flagge auf Halbmast, erwarteten wir um 4 Uhr nachmittags einen amerikanischen Flugzeugträger, der pünktlich eintraf. Mit Helikoptern wurden die Toten und Schwerverletzten auf den Flugzeugträger befördert. Bei dem hohen Seegang war das ein schwieriges Manöver. Nun nahmen wir Kurs Richtung England. Eine schlaflose Nacht folgt.

26. September: Der Zustand von einigen Verletzten verschlimmert sich, wir verlangten von Irland Hilfe. Am andern Morgen wurden mit drei Helikoptern weitere 20 Personen abtransportiert. Auch brachten uns am Nachmittag Helikopter Verpflegung, da wir sehr knapp waren. Nur noch zwei Tage und wir sind in Antwerpen.

27. September: Hier auf der Celerina herrscht wieder das gewohnte Seemannsleben. Jeder geht seiner Arbeit nach, Leichtverwundete wagen sich auch auf das Deck, schauen aber noch ganz ängstlich ins Wasser. Eine Frau hat beim Unglück ihren Mann verloren. Die Arme war dem Wahnsinn nahe. In allen Kabinen ging sie immer wieder fragen, ob ihr Mann nicht da sei. Wir hatten sie immer unter Beobachtung. Den ganzen Tag wurden wir von Flugzeugen und kleineren Schiffen umkreist.

28. September: Am Morgen um sechs Uhr Ankunft in Antwerpen, aber noch vor Anker. Um 11 Uhr Einfahrt durch zwei Schleusen in Anvers Hafen. Über sechs Stunden hatten wir, bis wir im Hafen festmachen konnten. Ganz Belgien und Reporter aus aller Welt, eine Delegation von Fallschirmspringern, bereiteten uns einen stürmischen Empfang. Beim Verlassen des Schiffes, der Verwundeten, drückten Gerettete und Retter einander nochmals fest die Hand, ein unvergesslicher Moment.

Am Abend um 20.00 Uhr waren wir im vornehmsten Hotel von Anvers eingeladen. Wir wurden stürmisch und mit strahlenden Gesichtern im Antwerps Docks Hotel empfangen. Ein Danken und Händeschütteln beginnt, das kein Ende mehr nehmen will. Ein hoher amerikanischer General dankte mir persönlich im Namen der Armee für meinen mutigen Einsatz. Bis am Morgen feierten wir Abschied von unseren Freunden, der reichlich mit Wisky usw. begossen wurde.

Inmitten der Fröhlichkeit verrichteten Gerette und Retter, jeder nach seiner Sprache ein Dankgebet an Gott, dabei hielten wir uns alle fest an der Hand. Ein eindrücklicher und unvergesslicher Augenblick. Morgens um 08.00 Uhr fuhren unsere amerikanischen Freunde per Flugzeug nach Frankfurt.

29. September: Normaler Arbeitstag auf dem Schiff. Löschen der Ladung Weizen aus Kanada. Heute musste ich 5 mal zum Kapitän. Inspektor und Kapitän der Suisse-Atlantic gratulierten mir und sprachen mir Dank aus für meine Leistung. Auch der schweizerische Genralkonsul war an Bord und dankte mir aufrichtig für das Geleistete. Von der Schweiz erhalte ich die Lebensrettermedaille und eine goldene Uhr. Von der amerikanischen Armee erhalte ich ebenfalls eine Auszeichnung.

Ich für mich selbst, ich weiss nicht, als ich die vielen Unglücklichen sah, vergass ich mich und wollte einfach helfen. Erst nachher kam es mir zum Bewusstsein, dass auch ich das Leben hätte verlieren können. Heute erhielt ich neue Kleider und eine goldene Uhr, da ich bei der Rettung meine alte verloren habe. Auch wurden uns rassige Uniformen angemessen. Nun glaube ich, Ihr habt nun etwa eine Ahnung über den Hergang des Unglückes und der Rettung.

Mir geht es soweit gut bis auf zwei Zähne, die mir von einer Rettungsgurte abgeschlagen wurden.

Unsere nächste Reise geht nach Houston in Texas, Südafrika, Indien, Japan und zurück nach Europa. Dauer der Fahrt zirka 4 Monate. So viel mir bekannt ist, bekommt jeder von der Besatzung der Celerina 300 Dollar, das sind Fr. 1’200.—

Ich wünsche Euch Eltern und Geschwister alles Gute und Gesundheit.

Die herzlichsten Grüsse sendet Euch Seemann Walter

Quellen:

- Wikipedia unter Flying-Tiger-Line-Flug 923

- Schweizer Familie 38/2012

- http://www.test.swiss-ships.ch/schiffe/celerina_060/rettung/celerina-rettung-d.pdf

Autor: Gerhard Trottmann

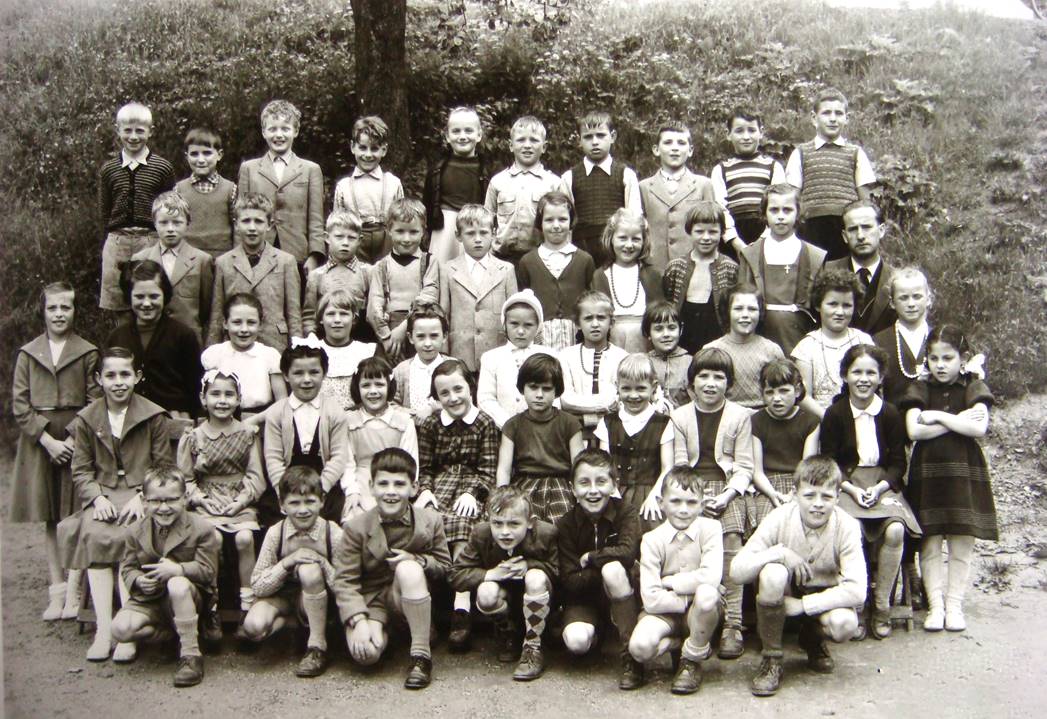

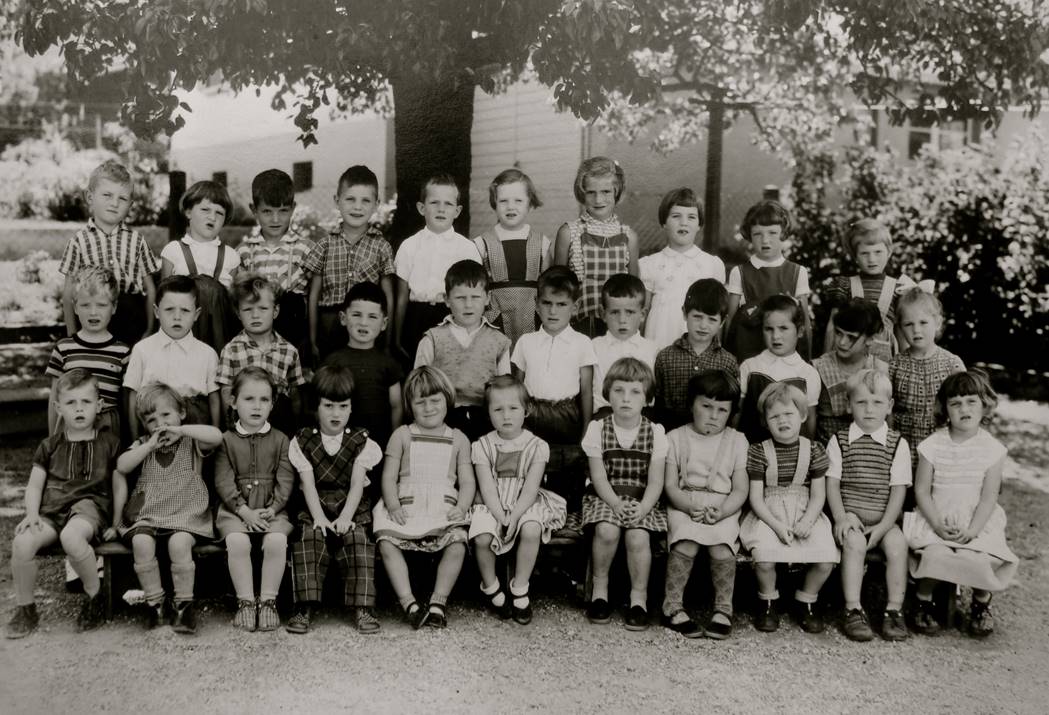

Mumpfer Schulklassen 1918 - 1968

Quellen:

- Private Fotosammlungen

- Fotoarchiv Dorfmuseum Mumpf

Zusammenstellung:

Gerhard Trottmann

Mumpfer Sagen und Geschichten

Der Stichhund

In alter Zeit führte der Weg von Stein nach Mumpf hoch dem Hang entlang über den Steiner Stich. Von dieser steilen Anhöhe zog sich der Weg gleichmässig abfallend nach Mumpf hinunter. Bei der Banngrenze befand sich am Waldrand ein Wegkreuz. Bei diesem Kreuz hat einst ein Gespenst, der Stichhund, sein Unwesen getrieben. Mit seinen feurigen Augen erschreckte er die Wanderer, welche dort zu mitternächtlicher Stunde vorbeikamen.

In alter Zeit führte der Weg von Stein nach Mumpf hoch dem Hang entlang über den Steiner Stich. Von dieser steilen Anhöhe zog sich der Weg gleichmässig abfallend nach Mumpf hinunter. Bei der Banngrenze befand sich am Waldrand ein Wegkreuz. Bei diesem Kreuz hat einst ein Gespenst, der Stichhund, sein Unwesen getrieben. Mit seinen feurigen Augen erschreckte er die Wanderer, welche dort zu mitternächtlicher Stunde vorbeikamen.

Es lebte zu jener Zeit in Stein jedoch ein Mann, der die Existenz des Stichhundes in Abrede stellte und jeden auslachte, der das Untier gesehen haben wollte.

Eines Nachts musste dieser Mann dringend nach Mumpf gehen, um die Hebamme zu rufen. Als er nach einiger Zeit schreckensbleich zurückkam, wollte ihn anfänglich niemand mehr erkennen, denn seine Haare waren in der kurzen Zeitspanne schneeweiss geworden. Der Stichhund war ihm begegnet. Bald darauf wurden Kapuzinermönche, von denen man wusste, dass sie über geheime Kräfte verfügten, gebeten, den Stichhund zu bannen. Seit jener Zeit wurde der Stichhund nie mehr gesehen.

Der Huebstein und das Hemd der Königin Maria Theresia

Das Gebiet oberhalb der Kirche am Rhein trug die Bezeichnung Hueb. Der Name stammte von einem grossen Felsen, der aus dem Rheinwasser heraus ragte. Er wurde Huebstein genannt, wohl darum, weil er den Flössern Auskunft über die Höhe des Wasserstandes gab. Und der Stein barg ein Geheimnis: Unter ihm lag nämlich das Hemd der Kaiserin Maria Theresia! Der Stein wurde dann allerdings von den Fischern als Hindernis empfunden und um 1900 gesprengt. Dabei muss das kaiserliche Hemd vom Wasser weggespült worden sein! Und niemand weiss, wohin!

Das Gebiet oberhalb der Kirche am Rhein trug die Bezeichnung Hueb. Der Name stammte von einem grossen Felsen, der aus dem Rheinwasser heraus ragte. Er wurde Huebstein genannt, wohl darum, weil er den Flössern Auskunft über die Höhe des Wasserstandes gab. Und der Stein barg ein Geheimnis: Unter ihm lag nämlich das Hemd der Kaiserin Maria Theresia! Der Stein wurde dann allerdings von den Fischern als Hindernis empfunden und um 1900 gesprengt. Dabei muss das kaiserliche Hemd vom Wasser weggespült worden sein! Und niemand weiss, wohin!

Wie der Kochlöffel zu seinem Namen kam

Im 17. Jahrhundert herrschten im Fricktal schlimme Zeiten. Schwedische Soldaten zogen auch gegen unser Dorf. Sie hatten vor, die Häuser zu plündern und dann zu zerstören. Da flohen die Mumpfer in den Wald ober- halb des Dorfes und fanden dort Schutz unter den mächtigen Bäumen. Zum Essen hatten sie in riesigen Kochkesseln Hirsebrei aufgekocht und ihn daraus gelöffelt. Seither trägt der Wald oberhalb des Berghofs den Namen Kochlöffel.

Mährenstall

Oberhalb des Kochlöffels treffen wir auf den Flurnamen Mährenstall. Als sich die Mumpfer zur Zeit des dreissigjährigen Krieges im Kochlöffel aufhielten, trieben sie ihr Vieh etwas weiter oben in eine Waldlichtung ganz in der Nähe der Quelle vom Kapfbächli. Dort versteckten sie ihre Kühe und ihre schwergewichtigen Pferde, eben die Mähren. Längere Zeit hatten sich Menschen und Tiere hier zu ihrem Schutz aufgehalten. Viele Jahre später fanden Waldarbeiter an dieser Stelle Hufeisen, die an den Schutzort für Menschen und Tiere erinnern.

Oberhalb des Kochlöffels treffen wir auf den Flurnamen Mährenstall. Als sich die Mumpfer zur Zeit des dreissigjährigen Krieges im Kochlöffel aufhielten, trieben sie ihr Vieh etwas weiter oben in eine Waldlichtung ganz in der Nähe der Quelle vom Kapfbächli. Dort versteckten sie ihre Kühe und ihre schwergewichtigen Pferde, eben die Mähren. Längere Zeit hatten sich Menschen und Tiere hier zu ihrem Schutz aufgehalten. Viele Jahre später fanden Waldarbeiter an dieser Stelle Hufeisen, die an den Schutzort für Menschen und Tiere erinnern.

Die Sage von den Zwergen im Stutzeloch

Schon immer lebten im weiten Mumpfer Buchwald flinke Zwerge, die Buchwaldzwerge. Jeden Frühling verteilen sie auf dem Waldboden alle Buchnüsse, die von den Buchfinken während des Winters nicht gefressen worden sind. Daraus wachsen wieder viele neue Buchenbäumchen! Im Sommer wohnen die Zwerge im Chochlöffel, wo unter all den hohen Bäumen viele feine Kräuter wachsen: Farn, Schlüsselblumen, Bärlauch, Brombeeren, Hirschzungen und Katzenwedel. Die Blätter dieser Kräuter legen sie als Vorrat an, um im Winter nicht hungern müssen. Vor der ersten kalten Herbstnacht ziehen sie damit in ihre Höhle. Die Menschen haben ihr den Namen Stutzeloch gegeben.

Nun beginnen die Zwerge viel Laub zu sammeln und decken damit den Eingang zur Höhle zu, um im kalten Winter nicht frieren müssen. Wenn es dann richtig kalt wird und der Schnee liegt, können wir den Zwergen ganz nahe sein. Wir gehen leise zum Eingang. Und was sehen wir da! Warmer Dampf steigt aus der Höhle! Und so wissen wir, dass unsere Zwerge im Winter nicht hungern müssen. Denn der Dampf stammt von der Kräutersuppe, die sie sich im Stutzeloch gerade jetzt zubereiten!

Nie sind diese Zwerge entdeckt worden. Die Menschen sehen nur die vielen jungen Bäumchen im Wald. Sie sagen dann zueinander: Seht, wie die Zwerge wieder fleissig gewesen sind!

Schon immer lebten im weiten Mumpfer Buchwald flinke Zwerge, die Buchwaldzwerge. Jeden Frühling verteilen sie auf dem Waldboden alle Buchnüsse, die von den Buchfinken während des Winters nicht gefressen worden sind. Daraus wachsen wieder viele neue Buchenbäumchen! Im Sommer wohnen die Zwerge im Chochlöffel, wo unter all den hohen Bäumen viele feine Kräuter wachsen: Farn, Schlüsselblumen, Bärlauch, Brombeeren, Hirschzungen und Katzenwedel. Die Blätter dieser Kräuter legen sie als Vorrat an, um im Winter nicht hungern müssen. Vor der ersten kalten Herbstnacht ziehen sie damit in ihre Höhle. Die Menschen haben ihr den Namen Stutzeloch gegeben.

Nun beginnen die Zwerge viel Laub zu sammeln und decken damit den Eingang zur Höhle zu, um im kalten Winter nicht frieren müssen. Wenn es dann richtig kalt wird und der Schnee liegt, können wir den Zwergen ganz nahe sein. Wir gehen leise zum Eingang. Und was sehen wir da! Warmer Dampf steigt aus der Höhle! Und so wissen wir, dass unsere Zwerge im Winter nicht hungern müssen. Denn der Dampf stammt von der Kräutersuppe, die sie sich im Stutzeloch gerade jetzt zubereiten!

Nie sind diese Zwerge entdeckt worden. Die Menschen sehen nur die vielen jungen Bäumchen im Wald. Sie sagen dann zueinander: Seht, wie die Zwerge wieder fleissig gewesen sind!

Chalofe

Auf dem ebenen Platz bei der „Chalofewand“ befanden sich zwei Feuerstellen: Der Kohlplatz und der Chalofe. Der Chalofe war eine Feuerstelle, wo aus Kalk Gips gebrannt wurde.

Aus der Chalofewand wurden die Kalksteine abgebaut und zerkleinert. Dann warf man die Kalksteine in eine Erdgrube oder in einen Meiler, wo sich bereits die glühenden Holzkohlen befanden. Bei einer Hitze von 900 Grad verwandelte sich der Kalkstein in Branntkalk. Diesen Branntkalk verarbeitete man mit Wasser zu Kalkfarbe, Kalkmörtel oder Baukalk.

Der Kohlplatz diente der Herstellung von Holzkohle. Ein Holzhaufen wurde mit Erde, Gras und Moos luftdicht bedeckt. In der Mitte des Kegels befand sich ein Schacht, der vom Köhler in Brand gesetzt wurde. Das Holz verbrannte dabei nicht, es „vergarte“. Es musste rechtzeitig mit Wasser abgelöscht werden. So entstand die Holzkohle, die im Chalofe zum Brennen der Kalksteine benötigt wurden.

Der Findling vom Gotthard

Im Gebiet des oberen Spitzgrabens, am Findlingsweg, liegt ein besonderer Felsbrocken. Er stammt nicht aus unserer Jura-Gegend wie die anderen Steine, sondern aus der Innerschweiz. Er wurde durch die Gletscher der letzten Eiszeit hierher geschoben.

Im Gebiet des oberen Spitzgrabens, am Findlingsweg, liegt ein besonderer Felsbrocken. Er stammt nicht aus unserer Jura-Gegend wie die anderen Steine, sondern aus der Innerschweiz. Er wurde durch die Gletscher der letzten Eiszeit hierher geschoben.

Wie der Name Orgelhölzli entstanden ist

In alten Zeiten wollten die Zeininger für ihre Kirche eine neue Orgel anschaffen. Doch als sie in der Gemeindekasse nachzählten, merkten sie, dass sie zu wenig Geld zur Verfügung hatten. Da klopften sie in Mumpf an. Das Dorf war reich geworden durch seine Fischer, Flösser, Schiffer, Fährleute und Herbergen. Schon bald darauf erhielten die Zeininger das benötigte Geld, um damit die Orgel zu kaufen. Die Zeininger konnten jedoch das Darlehen nicht zurückzahlen. Sie schenkten daher den Mumpfern den Tannenwald zwischen dem Spitzgraben und der heutigen Grenze. Seither heisst diese Gegend Orgelhölzli.

Der Schlagbaum gegen die Autoraser

Sie waren berühmt in der ganzen Schweiz, die beiden Schlagbäume von Mumpf, der eine vor dem Gasthaus Glocke, der andere oberhald des Säckingerhofs. Die Aktion fand auf Verordnung des Gemeinderats von Mumpf statt. Die Zeitungen berichtete davon.

„Die Aargauer Gemeinde Mumpf installierte 1907 eine Schranke, die von jedem Bürger heruntergelassen werden konnte, der einen „Raser“ oder „Kilometerfresser“ zum Anhalten bewegen wollte. Das sich kolonisiert fühlende Mumpf lag an dem Weg, den süddeutsche Ferienreisende wählten, um möglichst schnell an die Gestade des Vierwaldstättersees oder ins Berner Oberland zu gelangen.“

(Aus: „Der holprige Siegeszug des Automobils“, Buch von Ch.M. Merki)

„In Mumpf etwa stellten die Anwohner den Autofahrern im Jahr 1907 Schlagbäume in den Weg, sogenannte Autofallen, um ihr Tempo zu drosseln.“

(Neue Zürcher Zeitung)

„Im Schweizer Dörfchen Mumpf wurden schon 1908 erste Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Ein- und ausgangs des Dorfes gab es Schlagbäume (Schranken), in den Büschen dazwischen versteckte Tempo-Wächter. Erschien ein Auto in den Augen des Gesetzes zu schnell, ging der Schlagbaum runter- und der Fahrer musste eine Busse zahlen!“

„Die Verordnung des Gemeinderats von Mumpf sah die Errichtung von Schlagbäumen vor, die jedermann hätte schliessen dürfen und wobei es ihm erlaubt gewesen wäre, von dem angehaltenen Automobilisten Geld zu erheben. Ein Abonnent stellt uns das nebenstehende Bild zu; wir sind somit in der Lage, unsern Lesern einen dieser berüchtigten Schlagbäume zu zeigen. Diese mittelalterliche Einrichtung wird übrigens bald verschwinden, da die kant. Behörde die Verordnung bereits aufgehoben hat.“

(Automobil-Revue, Nr. 5, 13. März 1909)

(Aus: „Der holprige Siegeszug des Automobils“, Buch von Ch.M. Merki)

„In Mumpf etwa stellten die Anwohner den Autofahrern im Jahr 1907 Schlagbäume in den Weg, sogenannte Autofallen, um ihr Tempo zu drosseln.“

(Neue Zürcher Zeitung)

„Im Schweizer Dörfchen Mumpf wurden schon 1908 erste Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Ein- und ausgangs des Dorfes gab es Schlagbäume (Schranken), in den Büschen dazwischen versteckte Tempo-Wächter. Erschien ein Auto in den Augen des Gesetzes zu schnell, ging der Schlagbaum runter- und der Fahrer musste eine Busse zahlen!“

„Die Verordnung des Gemeinderats von Mumpf sah die Errichtung von Schlagbäumen vor, die jedermann hätte schliessen dürfen und wobei es ihm erlaubt gewesen wäre, von dem angehaltenen Automobilisten Geld zu erheben. Ein Abonnent stellt uns das nebenstehende Bild zu; wir sind somit in der Lage, unsern Lesern einen dieser berüchtigten Schlagbäume zu zeigen. Diese mittelalterliche Einrichtung wird übrigens bald verschwinden, da die kant. Behörde die Verordnung bereits aufgehoben hat.“

(Automobil-Revue, Nr. 5, 13. März 1909)

Übrigens: 47 aargauische Gemeinden schlossen sich der Aktion des Mumpfer Gemeinderates gegen die Raser und Kilometerfresser an!!

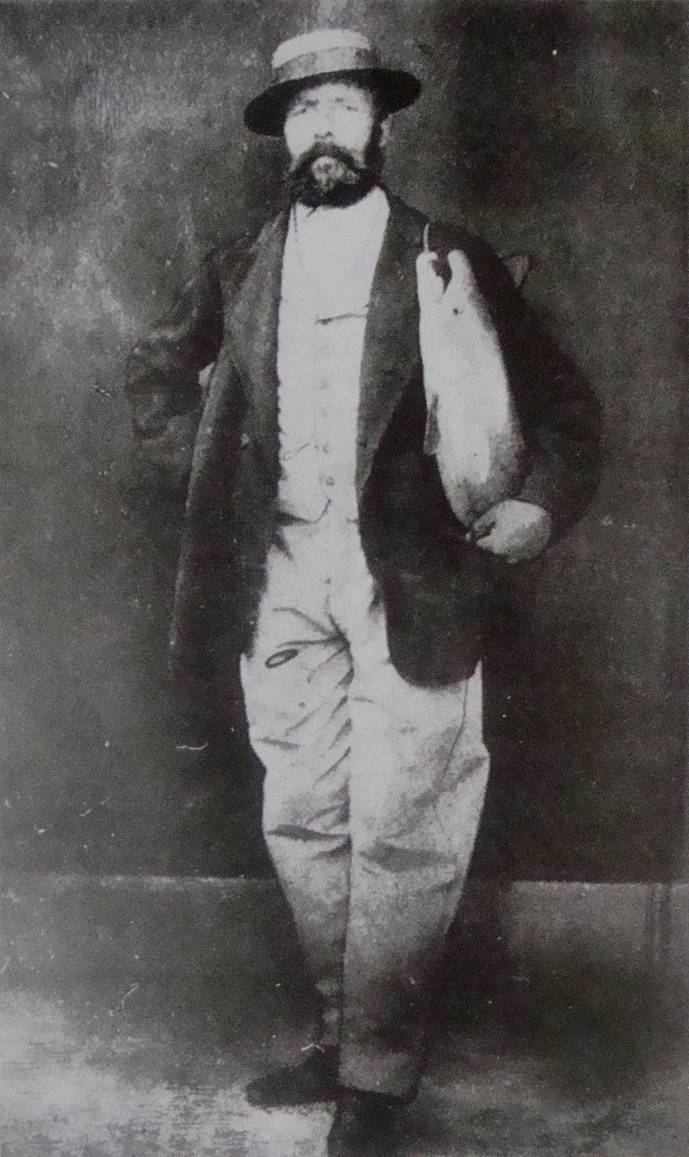

Der Fischer und sein Salm

Auf Steiner Boden steht heute noch ein Galgen, eine Salmenwaage, also ein Baumstamm mit einem Netz dran. Auch ein Hüttchen war über dem Wasser, mit einem Bett, einem Stuhl und einem Ofen. So konnte der Fischer aus der Dynastie Güntert auch nachts auf seinen Fang warten. Schwamm ein Salm in sein Netz, wurde der Fischer durch ein Glöcklein alarmiert. Er stemmte dann den Galgen mit dem Netz nach oben, ergriff den Fisch und tötete ihn. Ein solcher Fang wog gut bis zwölf Kilogramm. Er hing dann die Fische so über die Schultern, dass die einen nach vorne, die andern nach hinten herunterbaumelten. Oft waren die Salme derart gross, dass ihre Flossen dabei den Strassenboden berührt haben. Güntert benützte die Landstrasse für seinen Heimweg, damit alle Leute seine Ausbeute sehen konnten. Hatte er einmal keinen Fang getan, wählte er den Fussweg dem Rhein entlang ins Dorf zurück, wo er dann dem Gespött der Mumpfer Jugend ausgesetzt war.

Der Fischer und sein Traum

Besonders zur Zeit der Lachsfischerei waren die Männer oft übernächtigt. Es geschah in einer Frühmesse. Ein Fischer war während der Predigt eingeschlafen. Der Schlaf muss tief muss gewesen sein, schlug er doch plötzlich mit dem Kopf gegen die Bankkante vor ihm. Er schreckte auf, schlug mit der Faust auf das Holz und schrie: Es hett en! – Es hat ihn! Gemeint war der Lachs, von dem er wohl geträumt haben muss, er sei im Netz gefangen.

Auf Steiner Boden steht heute noch ein Galgen, eine Salmenwaage, also ein Baumstamm mit einem Netz dran. Auch ein Hüttchen war über dem Wasser, mit einem Bett, einem Stuhl und einem Ofen. So konnte der Fischer aus der Dynastie Güntert auch nachts auf seinen Fang warten. Schwamm ein Salm in sein Netz, wurde der Fischer durch ein Glöcklein alarmiert. Er stemmte dann den Galgen mit dem Netz nach oben, ergriff den Fisch und tötete ihn. Ein solcher Fang wog gut bis zwölf Kilogramm. Er hing dann die Fische so über die Schultern, dass die einen nach vorne, die andern nach hinten herunterbaumelten. Oft waren die Salme derart gross, dass ihre Flossen dabei den Strassenboden berührt haben. Güntert benützte die Landstrasse für seinen Heimweg, damit alle Leute seine Ausbeute sehen konnten. Hatte er einmal keinen Fang getan, wählte er den Fussweg dem Rhein entlang ins Dorf zurück, wo er dann dem Gespött der Mumpfer Jugend ausgesetzt war.

Der Fischer und sein Traum

Besonders zur Zeit der Lachsfischerei waren die Männer oft übernächtigt. Es geschah in einer Frühmesse. Ein Fischer war während der Predigt eingeschlafen. Der Schlaf muss tief muss gewesen sein, schlug er doch plötzlich mit dem Kopf gegen die Bankkante vor ihm. Er schreckte auf, schlug mit der Faust auf das Holz und schrie: Es hett en! – Es hat ihn! Gemeint war der Lachs, von dem er wohl geträumt haben muss, er sei im Netz gefangen.

Quellen:

- Überlieferungen

- Fricktaler Volksleben, Paul Hugger, 1977

- Fotoarchiv Dorfmuseum

Autor:

Gerhard Trottmann

Landwirtschaft in Mumpf

Das Buch „Geschichte und Chronik der Gemeinde Mumpf“ widmet der Landwirtschaft ein Kapitel, ausgehend von der Alemannenzeit bis ins 19. Jahrhundert.

Zweifelderwirtschaft zur Zeit der Römer

Der Anbau-Rhythmus bestand durch den Anbau von Getreide im einen Jahr und von Gras im zweiten Jahr.

Die Dreifelderwirtschaft im frühen Mittelalter

Bei dieser wurde das gesamte Ackerland eines Dorfes dreigeteilt. Auf dem einen Feld wurde Wintergetreide, auf dem anderen Sommergetreide angebaut, das dritte blieb ungenutzt als Brachland liegen. Auf dieses Brachland liessen die Bauern für eine bestimmte Zeit das Vieh weiden. So wechselten die Anbauformen jedes Jahr, das Feld konnte sich also in jedem dritten Jahr erholen. In diese Zeit fällt die Erfindung des Eisenpfluges, zuerst von Ochsen – und nach der Erfindung des Kummet von Pferden gezogen.

Nach der Einführung des Kartoffelanbaus ergaben sich auch individuellere Anbaufolgen mit Kartoffeln, Hafer, Weizen, Dinkel (Korn), Roggen, Klee, später auch Rüben, meist in der Hofnähe.

„Egertenflächen“ waren meist weit vom Hof entfernt gelegen und galten oft als minderwertig. Meist dienten sie für ein Jahr als Acker, um danach jahrelang als Wiese oder Weide liegen zu bleiben.

Die Mumpfer Bauern besassen ihr Land weit verteilt, so auch über den Rhein im heutigen Säckingerfeld oder in Zeiningen oder in Obermumpf. Da entstanden oft auch Streitereien:

Die Bauern von Mumpf und Wallbach im Aargau bauten ihre Brachäcker im Zeininger Banne mit Futterkräutern an. Allein, die Zeininger trieben ihr Vieh dahin und liessen die jungen Pflanzen abweiden, unter dem Vorwande, das Brachfeld sei ihr Weidgang, den dürfe ihnen niemand verengen. Die Geschädigten wurden klagbar und das Urteil vom 25. März 1700 lautete: Die Zeininger sollten sich nicht mehr unterstehen, der höchsten Verordnung Zuwider, die Futterkräuter derer von Mumpf etc. zu beschädigen; diese aber sollen Wächter an die Kleeäcker stellen oder sie einzäunen. (1)

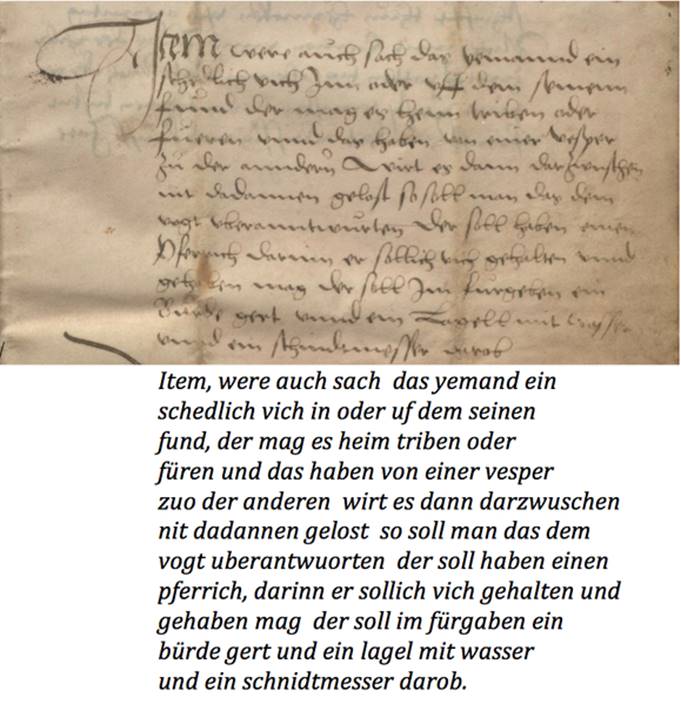

Oft war das Vieh ohne Aufsicht. Daher gab es auch immer „herrenloses“ Vieh. Das Dorfrecht regelte hier ein strittiges Thema!

Der Rappenkrieg von 1612 bis 1614

Der Weinpreis sollte um einen Pfennigrappen erhöht werden. So jedenfalls beschloss es die österreichische Regierung in Ensisheim (Elsass). In allen Gebieten vom heutigen Fricktal und Schwarzwald wurde Wein angebaut. Nun zeigten sich die Bauern von der streitbaren Seite. Denn nicht nur diese Steuererhöhung, sondern auch die vielen Frondienste ärgerten die Bauern.

In Mumpf trafen sich im (März) 1612 die Bauern der beiden Gebiete zu einer Protestversammlung und verfassten einen Beschwerdebrief. Doch die österreichische Regierung lehnte die Beschwerde ab. Im Juli 1812 standen sich ebenfalls in Mumpf die Vertreter der Regierung und 600 bewaffnete Bauern gegenüber. Doch eine Einigung blieb aus. Nun begannen die Bauern, gegen die Städte am Rhein, wo die Regierung ihre Vertetung hatte, mit nervigen Stichen vorzugehen. Den Laufenburgern gruben sie das Trinkwasser ab, In Säckingen behinderten sie den Handel und die Märkte und auch gegen Rheinfelden waren Aktionen geplant. Da marschierten die Vorderösterreicher mit Truppen gegen die Bauern an. Diese gelangten mit einem Hilferuf an die Eidgenossen. Die eidgenössischen Orte entsandten Vermittler nach Rheinfelden. Im September 1614 kam ein Kompromiss zustande: Die Steuererhöhung von einem Rappen wurde von den Bauern anerkannt, im Gegenzug entkamen die Bauernrebellen einer harten Bestrafung.

Die Landwirtschaft im 18. Jahrhundert

In der Zeit der Mitte des 18. Jahrhunderts gehörte das Land grossmehrheitlich den Mumpfer Bürgern. Alle besassen die gleichen politischen Rechte. Unter den Bauern gab es jedoch soziale Abstufungen, beruhend auf den Besitzverhältnissen.

Die Vollbauern konnten mit einem „ganzen Gespann“, einem Vierergespann auf das Feld fahren. Sie verfügten über viel Grundbesitz. Sie hielten mindestens vier Pferde. Dies war ein Statussymbol und bezeugte einen gewissen Reichtum. Die Vollbauern bildeten die herrschende Oberschicht im Dorf.

Die Halbbauern waren den Vollbauern gleichgestellt, hingegen war ihr Besitz geringer. So besassen sie nur ein halbes Gespann, also ein Zweiergespann mit zwei Pferden. Ihr Landbesitz war eher klein.

Die Viertelbauern besassen lediglich ein Einergespann, mit ebenfalls wenig Landbesitz.

Die Tauner waren die zahlenmässig stärkste Bevölkerungsgruppe. Sie arbeiteten als Taglöhner und Kleinbauern. Die Tauner besassen gewöhnlich ein kleines Haus oder einen Hausteil, meistens aber nur sehr wenig Ackerland und wenig Anteil an Wald und Wiesen. Sie arbeiteten für sich als Selbstversorger und auf Abruf bei Bauern, wenn sie benötigt wurden. Sie hatten die vollen bürgerlichen Rechte, doch sie besassen wenig Einfluss auf das Gemeindegeschehen.

Für die soziale Stellung galten also die Besitzkriterien wie Haus, Hof, Wald, Ackerland und Wiesland, Vieh und Gespann. Mumpf zählte Mitte 18. Jahrhundert 26 Bauern (davon 10 Vollbauern) und 38 Tauner, 227 Stück Vieh und 35 Pferde.

Die Landwirtschaft umfasste Ackerbau und Viehzucht und Waldbewirtschaftung. Daneben gab es gemeinschaftlich die Allmend. Das sind Weideflächen, die den Bauern von Mumpf zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung standen.

Der Milchpreis 1906

Landwirtschaft war auch ein Nebenerwerb

Da die Arbeiten als Fischer, Flösser und Schiffer auf dem Rhein sich als sehr lukrativ erwiesen, spielte die Landwirtschaft für viele Mumpfer eine zweite Rolle. Das Leben war zuerst auf den Rhein ausgerichtet, erst dann auf die Landwirtschaft. Alle Fischer- und Flösserfamilien besassen kleinere Landwirtschaften, die vor allem der Selbstversorgung dienten.

Das Dorf zählte im 18. Jht. bis 30 Pferde, die als Zugtiere auf der Strassenverbindung zwischen Basel und Zürich zum Einsatz kamen.

Die Landwirtschaftsflächen von Mumpf wurden, weil nicht benötigt, an Bauern in Zeiningen, Wallbach und Obermumpf verpachtet oder verkauft. Umgekehrt bewirtschafteten, wie schon beschrieben, Mumpfer Bauern Land auf dem Säckingerfeld!

Waldwirtschaft

Beinahe alle Bauern besassen neben ihrem Wies- und Ackerland auch ein Stück Wald, um sich Heizholz zu besorgen. In den Zeiten des Napoleon litten diese Wälder besonders durch Raubrodungen. Aber auch die Gewohnheit, das Vieh zum Weiden ins Gehölze zu treiben, führte zu vielen Schäden.

Die Regierung erliess kurz nach 1810 Waldreglemente. Danach durfte Waldboden nicht in Acker- oder Wiesland umgenutzt werden. Um die Anzahl der Bäume in Wald und Feld zu vermehren, erliess die Regierung eine Verordnung. Danach musste jeder Bräutigam bei der Heirat sechs Bäume und bei der Geburt eines Kindes zwei junge Bäume im Gemeindebann setzen.(3)

Wer keine Waldparzelle besass, durfte im Wald kein Brennholz sammeln. Wer erwischt wurde, erhielt eine polizeiliche Anzeige durch den Gemeinderat. Was erlaubt war: Schwemmholz sammeln, das vom Rhein mitgetragen wurde.

1923 brannte der Rötihof ab. Am alten Scheunentor stand dieser Spruch

Oh Rötihof, o Rötihof du wildes Tier

verschlunge hesch scho ihrer Vier

Der Fünfti hesch jo scho im Rache

was witt ächst mit em Sechste mache! (2)

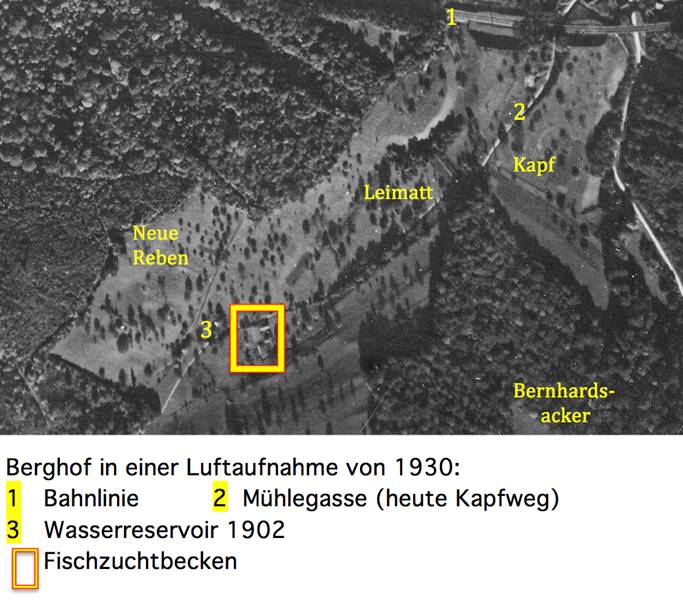

Schon vorher betrieb Cäsar Güntert, der auch noch eine Sattlerei führte, dort, wo heute Wohnhaus und Remise stehen, eine Fischzucht mit vermutlich zwei Becken. Er gab diese dann zugunsten des Hausbaus auf, nach dem er in Obermumpf und dann in Rheinsulz neue grössere Fischzuchten errichtet hatte.

Neuer Besitzer wurde der Mumpfer Uhrenfabrikant Robert Triebold. Damit der Bauernhof rentierte, kaufte er Obermumpfer Bauern ihre Wiesen und Felder auf dem Bernhardsacker ab und erweiterte so die Ertragsflächen. Die Pächter hiessen Niederer, Mittner, Sax und Buob, bevor Hans und Berta Käser als neue Besitzer den „Berghof“ kauften und zu führen begannen. Alle bisherigen Betreiber widmeten sich vor allem der Milchwirtschaft.

Der Bauernhof des Josef Güntert-Gisin (Lepold-Sepp)

Das Gebäude ist ein steinernes Juragiebelhaus. (4) Es hat ein leicht geknicktes durchlaufendes Satteldach, unter welchem ein stattlicher Wohnteil und ein Wirtschaftstrakt mit Stall, Heuboden und Dreschtenn untergebracht sind. Das Bauernhaus zeigt am Wirtschaftsteil ein für das Fricktal typisch gebogenes Tenntor und senkrecht angeordnete rechteckige Lüftungsöffnungen. Wohnbereich und Landwirtschaftsteil sind durch einen langen Hausgang abgetrennt. Die Hauswände sind aus Bruchstein gefertigt und mit einem weissen Kalkanstrich versehen.

Das Bauernhaus diente möglicherweise zwei Familien. An der Rückseite des Hauses verläuft über die ganze Gebäudelänge eine gedeckte Obergeschosslaube.

Der Bauernhof Winter

Max und Therese Winter-Kaufmann betrieben Feld- und Milchwirtschaft. Auch Winters besassen Pferde. Damit besorgten sie die Führung des Leichenwagens. Kurt und Helene Winter-Stocker in der folgenden Generation spezialisierten sich auf Ackeranbau, Heuproduktion und Hühnerhaltung.

Mumpf- ein einziger Baumgarten

Wie einleitend erwähnt, spielte die Landwirtschaft eine wichtige Nebenrolle. Fast jeder Mumpfer, auch der Pfarrer, besass Land zum Bebauen und Tiere im Stall. Dass Obst eine zentrale Rolle einnahm, beweisen die vielen Obstbäume auf einer Foto ums Jahr 1940.

1930 befand sich auf Mumpfer Gebiet gemäss Zählung ein stattlicher Baumbestand: 1000 Kirschbäume, 830 Apfelbäume, 396 Birnbäume, 244 Zwetschgenbäume, 70 Nussbäume und 65 Quittenbäume.

Im Gründungsjahr 1934 des Obstbauvereins standen im Mumpfer Bann

845 Kirschbäume, die total 30'000 kg Kirschen ergaben: 12'000 kg Tafelkirschen, 6'000 kg Konservenkirschen und 12'000 kg Brennkirschen. Pro Kirschbaum ergab sich einen Erlös von 30 Franken.

Zahlen zur Obsternte 1934 mit total 18'000 kg

Äpfel: Sauergrauech 2000 kg, Berner Rosen 1000 kg, Boskop 500 kg, Bonäpfel 4500 kg,

Birnen: Diriot 2000 kg, Pastoren 2000 kg, Platzbirnen 1000 kg

Mostobst 5000 kg

Die Gründung des Obstbauvereines Mumpf erfolgte am 18. Januar 1934 im „Adler“ durch 19 Obstbaumbesitzer, weitere 9 Mitglieder kamen im Laufe des gleichen Jahres. Die Ziele:

- Förderung des Obstanbaues

- Verwertung der Produkte

- Kursangebote für diverse Bereiche

- Abgabe von Materialien und Chemikalien

- Abgabe von Vogelfutter für Winterfütterung

1943 erfolgte eine Erweiterung des Vereinszweckes:

- Einführung durch genossenschaftliche Maschinenbenützung

Das erste Vereinsjahr umfasste 4 Vollversammlungen und 10 Vorstandssitzungen. Der Vorstand bestand aus Präsident, Vizepräsident, Kassier, Aktuar, Spritzenmeister und Weibel. Treibende Kräfte waren Präsident Eugen Güntert (1934 bis 1963), die drei Lehrer Walter Knecht, Alfons Zumsteg und Viktor Blum, sowie Gemeindeammann Erwin Triebold, welcher als Inhaber eines Handlungshauses dem VOLG die Abnahme der Kirschenernte erfolgreich streitig machte.

Das Aufkommen von „Schädlingen“ wie Käfer, Obstmaden, Fliegen und Schorfpilz, alljährlicher Hagel und sowie Wetterschwankungen führten immer wieder zu Missernten. Es entstanden durch gemeinsames Vorgehen Fällaktionen von Bäumen, die vom Borkenkäfer befallen waren und gemeinsame Schädlingsbekämpfung durch Spritzungen. Die Schüler wurden zu Ableseaktionen von Kartoffelkäfern aufgeboten, später auch zu Sammelaktionen von Maikäfern!!

Die 1. Bestellung an Spritzmitteln lautete auf

- 100 kg Obstbaumkarboleum

- 100 kg Schwefelkalkbrühe

- 200 kg Eisenvitriol

Beim Verkauf wurde auf den Ankaufspreis pro Kilo für Mitglieder 5 Rappen und für Nichtmitglieder 10 Rappen dazu geschlagen. Für die Obst-Verwertung kam dem Verein zugute, dass der VOLG (Verband Ostschweizerischer Landwirtschaftlicher Genossenschaften) aus Winterthur am 18. Mai des Gründungsjahres in Mumpf einen Verkaufsladen eröffnete und so zum Abnehmer der Früchte wurde. Nicht immer herrschte zwischen Produzenten und Abnehmer eitel Freude.

Im Jahr 1934 meldete VOLG:

- 2 Körbe hatten verdorbene Früchte

- 9 Körbe erhielten die Benotung „sehr schlecht“.

An Kursthemen des Vereins sind im Protokollbuch vermerkt:

- Obstbäume schneiden

- Düngen und Spritzen

- Aufpfropfen und Veredeln

- Süssmostkurs (Süssmost sterilisieren)

- Gemüseanbaukurs

In den Kriegsjahren gab es ein zusätzliches Angebot, weil die Männer ja die Grenze zu bewachen hatten:

- Obstsortierkurs für Oberstufenschüler und Frauen

Oft standen auch Lichtbildervorträge durch die Chemiefirma Maag auf dem Programm, die dadurch für ihre Schädlingsbekämpfungsmittel gute Werbung machen konnte!

Der Verein tätigte auch Anschaffungen und lieh diese aus:

- Motorspritze

- Süssmostapparat (1946)

- Kombinierte Kartoffel-Baumspritze (1943)

Ab dem Jahr 1955 ging die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe zurück, Kleinbauern fanden Arbeit in der Chemischen und der Autobahnbau frass das schönste Anbauland weg. Mit der massiven Einschränkung der Landwirtschaftszone ging das Interesse am Obstbauverein zurück.

Hauptberufliche Landwirtschaftsbetriebe gab es 1957 noch deren sieben. Um 25 kleine und kleinste Betriebe bestanden ebenfalls, doch der Hauptverdienst kam aus andern Beschäftigungen.

Ab 1960 fanden sich noch 9 oder 10 Teilnehmer an der GV des Obstbauvereins ein. Seit 1964 gab es immer wieder Auflösungsgespräche, zeitweise liess sich gar kein Vereinsleben mehr ausmachen. Im Jahr 1975 beschloss die Versammlung, das vorhandene Vermögen von rund 800 Franken mit einem Besuch an der OLMA in Sankt Gallen aufzubrauchen und den Verein hernach aufzulösen.

Einzelnachweise:

(1) „Forschungen auf dem Gebiete der Landwirtschaft, 1902, J. Huber

(2) Gemeinderatsprotokoll vom 25. Juni 1949, Gemeindearchiv Mumpf.

(3) Bronner, 1844 II, Seite 467

(4) Die Bauernhäuser des Kantons Aargau. Band 2: Fricktal und Berner Aargau /Schweiz. Institut für Volkskunde

Quellen:

Gemeindearchiv Mumpf

Protokollbuch Obstbauverein

Fotoarchiv Dorfmuseum

Wikipedia

Autor:

Gerhard Trottmann

Zweifelderwirtschaft zur Zeit der Römer

Der Anbau-Rhythmus bestand durch den Anbau von Getreide im einen Jahr und von Gras im zweiten Jahr.

Die Dreifelderwirtschaft im frühen Mittelalter

Bei dieser wurde das gesamte Ackerland eines Dorfes dreigeteilt. Auf dem einen Feld wurde Wintergetreide, auf dem anderen Sommergetreide angebaut, das dritte blieb ungenutzt als Brachland liegen. Auf dieses Brachland liessen die Bauern für eine bestimmte Zeit das Vieh weiden. So wechselten die Anbauformen jedes Jahr, das Feld konnte sich also in jedem dritten Jahr erholen. In diese Zeit fällt die Erfindung des Eisenpfluges, zuerst von Ochsen – und nach der Erfindung des Kummet von Pferden gezogen.

Nach der Einführung des Kartoffelanbaus ergaben sich auch individuellere Anbaufolgen mit Kartoffeln, Hafer, Weizen, Dinkel (Korn), Roggen, Klee, später auch Rüben, meist in der Hofnähe.

„Egertenflächen“ waren meist weit vom Hof entfernt gelegen und galten oft als minderwertig. Meist dienten sie für ein Jahr als Acker, um danach jahrelang als Wiese oder Weide liegen zu bleiben.

Die Mumpfer Bauern besassen ihr Land weit verteilt, so auch über den Rhein im heutigen Säckingerfeld oder in Zeiningen oder in Obermumpf. Da entstanden oft auch Streitereien:

Die Bauern von Mumpf und Wallbach im Aargau bauten ihre Brachäcker im Zeininger Banne mit Futterkräutern an. Allein, die Zeininger trieben ihr Vieh dahin und liessen die jungen Pflanzen abweiden, unter dem Vorwande, das Brachfeld sei ihr Weidgang, den dürfe ihnen niemand verengen. Die Geschädigten wurden klagbar und das Urteil vom 25. März 1700 lautete: Die Zeininger sollten sich nicht mehr unterstehen, der höchsten Verordnung Zuwider, die Futterkräuter derer von Mumpf etc. zu beschädigen; diese aber sollen Wächter an die Kleeäcker stellen oder sie einzäunen. (1)

Oft war das Vieh ohne Aufsicht. Daher gab es auch immer „herrenloses“ Vieh. Das Dorfrecht regelte hier ein strittiges Thema!

Der Rappenkrieg von 1612 bis 1614

Der Weinpreis sollte um einen Pfennigrappen erhöht werden. So jedenfalls beschloss es die österreichische Regierung in Ensisheim (Elsass). In allen Gebieten vom heutigen Fricktal und Schwarzwald wurde Wein angebaut. Nun zeigten sich die Bauern von der streitbaren Seite. Denn nicht nur diese Steuererhöhung, sondern auch die vielen Frondienste ärgerten die Bauern.

In Mumpf trafen sich im (März) 1612 die Bauern der beiden Gebiete zu einer Protestversammlung und verfassten einen Beschwerdebrief. Doch die österreichische Regierung lehnte die Beschwerde ab. Im Juli 1812 standen sich ebenfalls in Mumpf die Vertreter der Regierung und 600 bewaffnete Bauern gegenüber. Doch eine Einigung blieb aus. Nun begannen die Bauern, gegen die Städte am Rhein, wo die Regierung ihre Vertetung hatte, mit nervigen Stichen vorzugehen. Den Laufenburgern gruben sie das Trinkwasser ab, In Säckingen behinderten sie den Handel und die Märkte und auch gegen Rheinfelden waren Aktionen geplant. Da marschierten die Vorderösterreicher mit Truppen gegen die Bauern an. Diese gelangten mit einem Hilferuf an die Eidgenossen. Die eidgenössischen Orte entsandten Vermittler nach Rheinfelden. Im September 1614 kam ein Kompromiss zustande: Die Steuererhöhung von einem Rappen wurde von den Bauern anerkannt, im Gegenzug entkamen die Bauernrebellen einer harten Bestrafung.

Die Landwirtschaft im 18. Jahrhundert

In der Zeit der Mitte des 18. Jahrhunderts gehörte das Land grossmehrheitlich den Mumpfer Bürgern. Alle besassen die gleichen politischen Rechte. Unter den Bauern gab es jedoch soziale Abstufungen, beruhend auf den Besitzverhältnissen.

Die Vollbauern konnten mit einem „ganzen Gespann“, einem Vierergespann auf das Feld fahren. Sie verfügten über viel Grundbesitz. Sie hielten mindestens vier Pferde. Dies war ein Statussymbol und bezeugte einen gewissen Reichtum. Die Vollbauern bildeten die herrschende Oberschicht im Dorf.

Die Halbbauern waren den Vollbauern gleichgestellt, hingegen war ihr Besitz geringer. So besassen sie nur ein halbes Gespann, also ein Zweiergespann mit zwei Pferden. Ihr Landbesitz war eher klein.

Die Viertelbauern besassen lediglich ein Einergespann, mit ebenfalls wenig Landbesitz.

Die Tauner waren die zahlenmässig stärkste Bevölkerungsgruppe. Sie arbeiteten als Taglöhner und Kleinbauern. Die Tauner besassen gewöhnlich ein kleines Haus oder einen Hausteil, meistens aber nur sehr wenig Ackerland und wenig Anteil an Wald und Wiesen. Sie arbeiteten für sich als Selbstversorger und auf Abruf bei Bauern, wenn sie benötigt wurden. Sie hatten die vollen bürgerlichen Rechte, doch sie besassen wenig Einfluss auf das Gemeindegeschehen.

Für die soziale Stellung galten also die Besitzkriterien wie Haus, Hof, Wald, Ackerland und Wiesland, Vieh und Gespann. Mumpf zählte Mitte 18. Jahrhundert 26 Bauern (davon 10 Vollbauern) und 38 Tauner, 227 Stück Vieh und 35 Pferde.

Die Landwirtschaft umfasste Ackerbau und Viehzucht und Waldbewirtschaftung. Daneben gab es gemeinschaftlich die Allmend. Das sind Weideflächen, die den Bauern von Mumpf zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung standen.

Der Milchpreis 1906

Am 15. Dezember erhöhen auch die Mumpfer „Milchviehbesitzer“ den Milchpreis, was in den „Neuen Zürcher Nachrichten“ Nummer 340 diese Meldung wert war:

Landwirtschaft war auch ein Nebenerwerb

Da die Arbeiten als Fischer, Flösser und Schiffer auf dem Rhein sich als sehr lukrativ erwiesen, spielte die Landwirtschaft für viele Mumpfer eine zweite Rolle. Das Leben war zuerst auf den Rhein ausgerichtet, erst dann auf die Landwirtschaft. Alle Fischer- und Flösserfamilien besassen kleinere Landwirtschaften, die vor allem der Selbstversorgung dienten.

Das Dorf zählte im 18. Jht. bis 30 Pferde, die als Zugtiere auf der Strassenverbindung zwischen Basel und Zürich zum Einsatz kamen.

Die Landwirtschaftsflächen von Mumpf wurden, weil nicht benötigt, an Bauern in Zeiningen, Wallbach und Obermumpf verpachtet oder verkauft. Umgekehrt bewirtschafteten, wie schon beschrieben, Mumpfer Bauern Land auf dem Säckingerfeld!

Waldwirtschaft

Beinahe alle Bauern besassen neben ihrem Wies- und Ackerland auch ein Stück Wald, um sich Heizholz zu besorgen. In den Zeiten des Napoleon litten diese Wälder besonders durch Raubrodungen. Aber auch die Gewohnheit, das Vieh zum Weiden ins Gehölze zu treiben, führte zu vielen Schäden.

Die Regierung erliess kurz nach 1810 Waldreglemente. Danach durfte Waldboden nicht in Acker- oder Wiesland umgenutzt werden. Um die Anzahl der Bäume in Wald und Feld zu vermehren, erliess die Regierung eine Verordnung. Danach musste jeder Bräutigam bei der Heirat sechs Bäume und bei der Geburt eines Kindes zwei junge Bäume im Gemeindebann setzen.(3)

Wer keine Waldparzelle besass, durfte im Wald kein Brennholz sammeln. Wer erwischt wurde, erhielt eine polizeiliche Anzeige durch den Gemeinderat. Was erlaubt war: Schwemmholz sammeln, das vom Rhein mitgetragen wurde.

Vier Mumpfer Bauernhöfe

Der Rötihof, später Schönegghof