Unterkategorien

Spannende Gemeinderatswahlen 1905 und 1941

Die Wahlen in den Gemeinderat können immer wieder spannend verlaufen. So auch diejenigen von 1904 und 1941.

Gemeinderatswahlen 1905

Die Bürger wurden für Dienstag 31. Oktober 1905 auf 9 Uhr morgens zu eine Wahlversammlung ins Schulhaus aufgeboten für die Erneuerungswahl in den Gemeinderat.

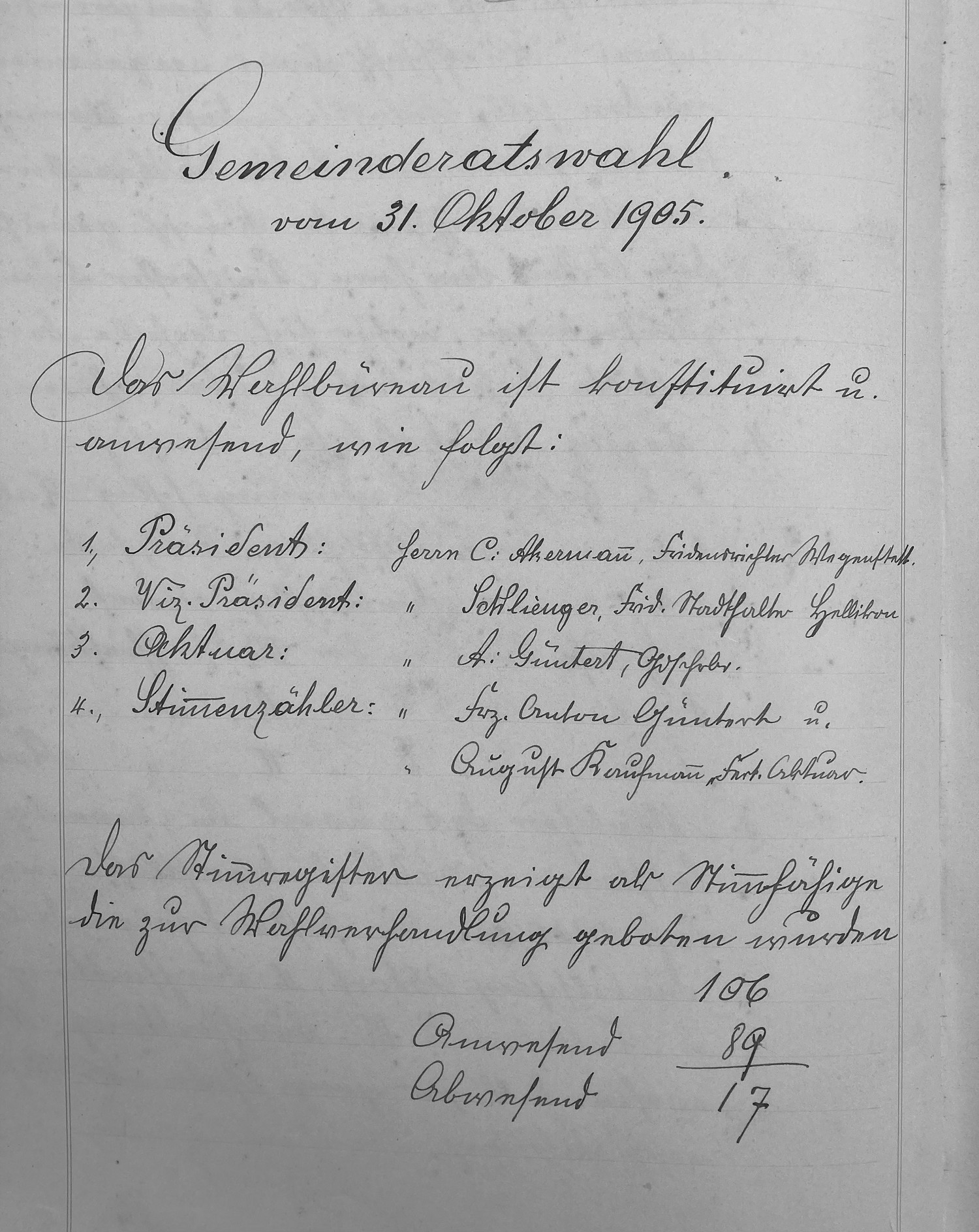

Zitat aus dem damaligen Protokoll des Gemeinderates:

Das Wahlbüreau ist konstituiert und anwesend, wie folgt:

1. Präsident: Herrn C. Akermann, Friedensrichter Wegenstetten

2. Vize-Präsident: Herrn Schlienger, Friedensrichter-Statthalter, Hellikon

3. Aktuar: Herrn A. Güntert, Gemeindeschreiber

4. Stimmenzähler: Herrn Frz. Anton Güntert und Herrn August Kaufmann, Fertigungsaktuar

Das Stimmregister erzeigt als Stimmfähige die zur Wahlversammlung geboten wurden 106. Anwesend 89, abwesend 17.

Als erstes Traktandum galt es, die Anzahl Gemeinderäte, Ersatzmänner und deren Besoldung festzulegen. Aus dem Protokoll:

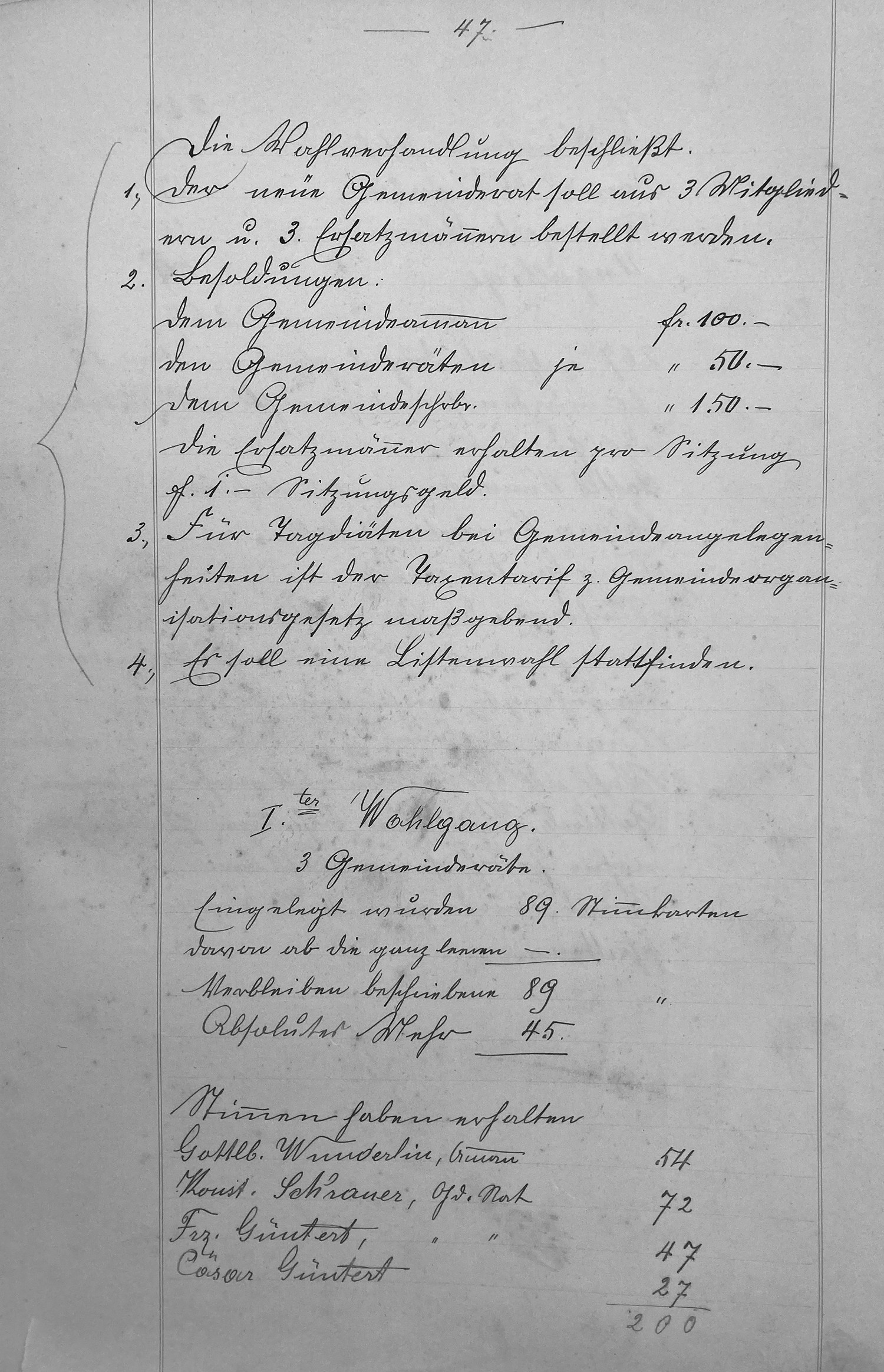

Die Wahlverhandlung beschliesst.

1. Der neue Gemeinderat soll aus 3 Mitgliedern und 3 Ersatzmännern bestellt werden.

2. Besoldungen:

Dem Gemeindeammann Fr. 100.—

Den Gemeinderäten je Fr. 50.—

Dem Gemeindeschreiber Fr. 150.—

Die Ersatzmänner erhalten pro Sitzung Fr. 1.— Sitzungsgeld

3. Für Tagdiäten (Erklärung: Tagesentschädigungen) bei Gemeindeangelegenheiten ist der Tagestarif zum Gemeindeorganisationsgesetz massgebend.

4. Es soll eine Listenwahl stattfinden.

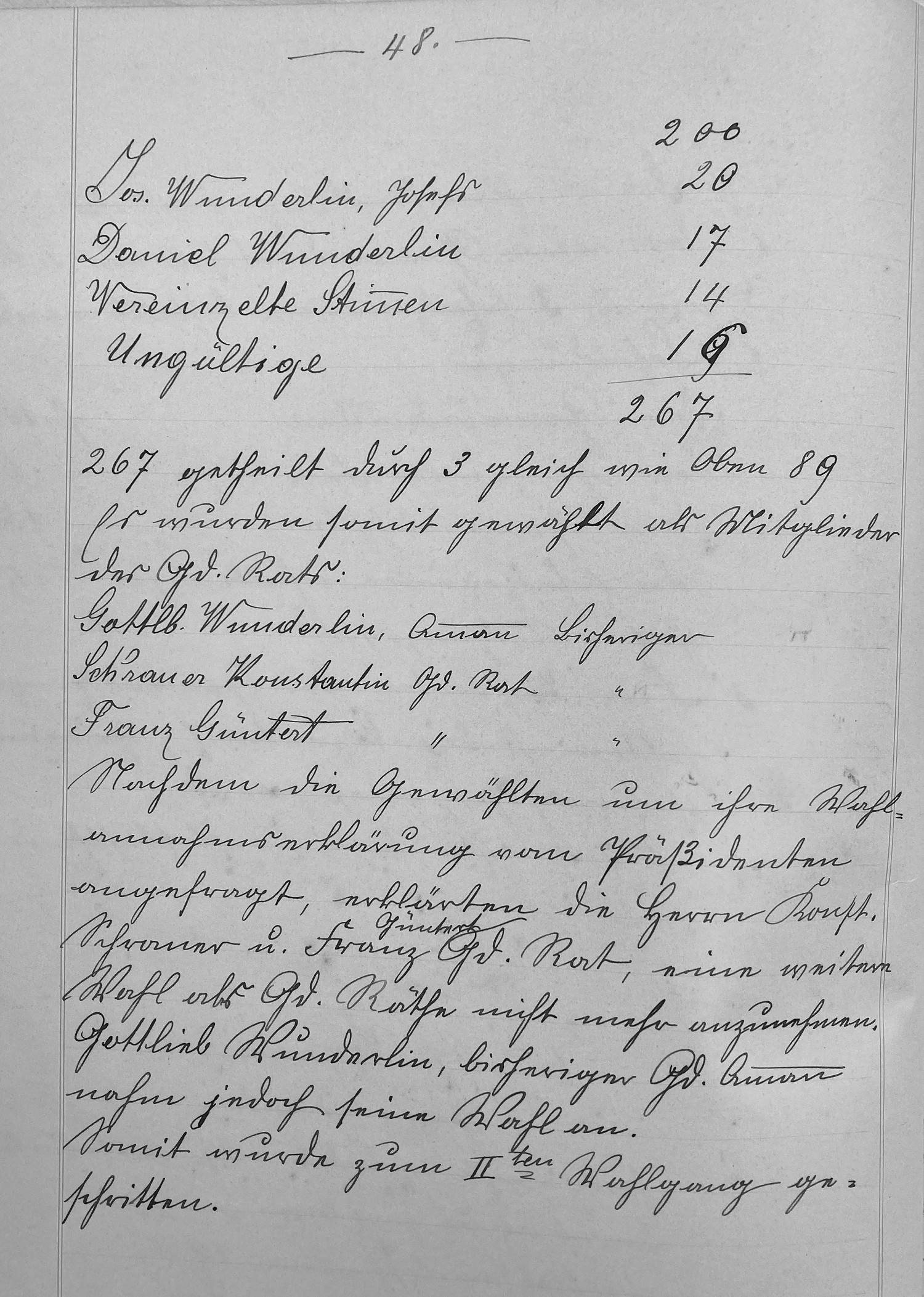

Bei jedem Wahlgang wurden alle Kandidaten-Stimmen zusammengezählt und durch die noch zu besetzenden Sitze geteilt. Wer das absolute Mehr erreichte, wurde zu einer Wahlannahme befragt. Durch die vielen Absagen ergaben sich dann die vielen Wahlgänge.

Für die drei Gemeinderatssitze gab es insgesamt 10 Kandidaten.

Für die drei Ersatzmänner standen sieben Kandidaten zur Verfügung.

Für die Wahl zum Gemeindeammann waren drei Wahlgänge nötig.

Insgesamt fanden in der fünfstündigen Wahlversammlung 9 Wahlgänge statt. Waren anfänglich 89 Stimmberechtigte im Schulzimmer, so waren es am Schluss noch 78.

Einblick in die Protokollführung von 1905:

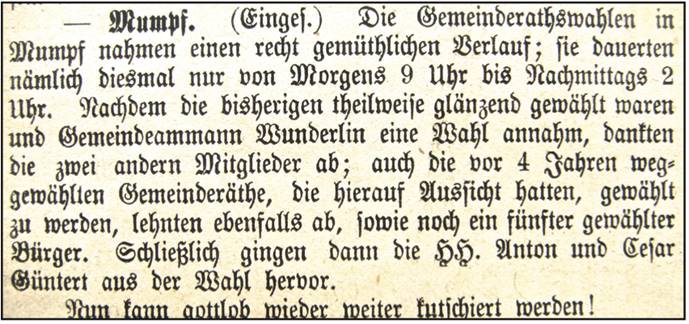

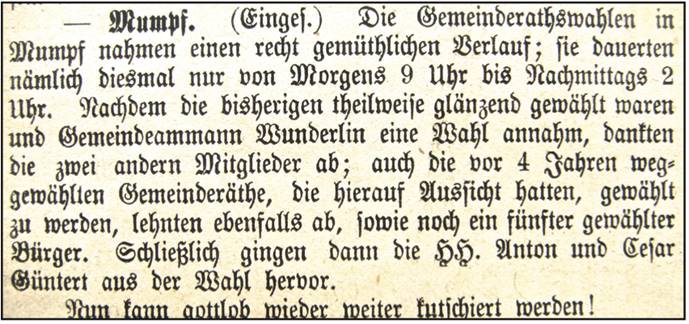

In der Volksstimme aus dem Fricktal erschien nach dem Wahltag diese Meldung:

Nach diesem Bericht mussten die Stimmbürger ganze fünf Stunden ausharren.

Gemeinderatswahlen 1941

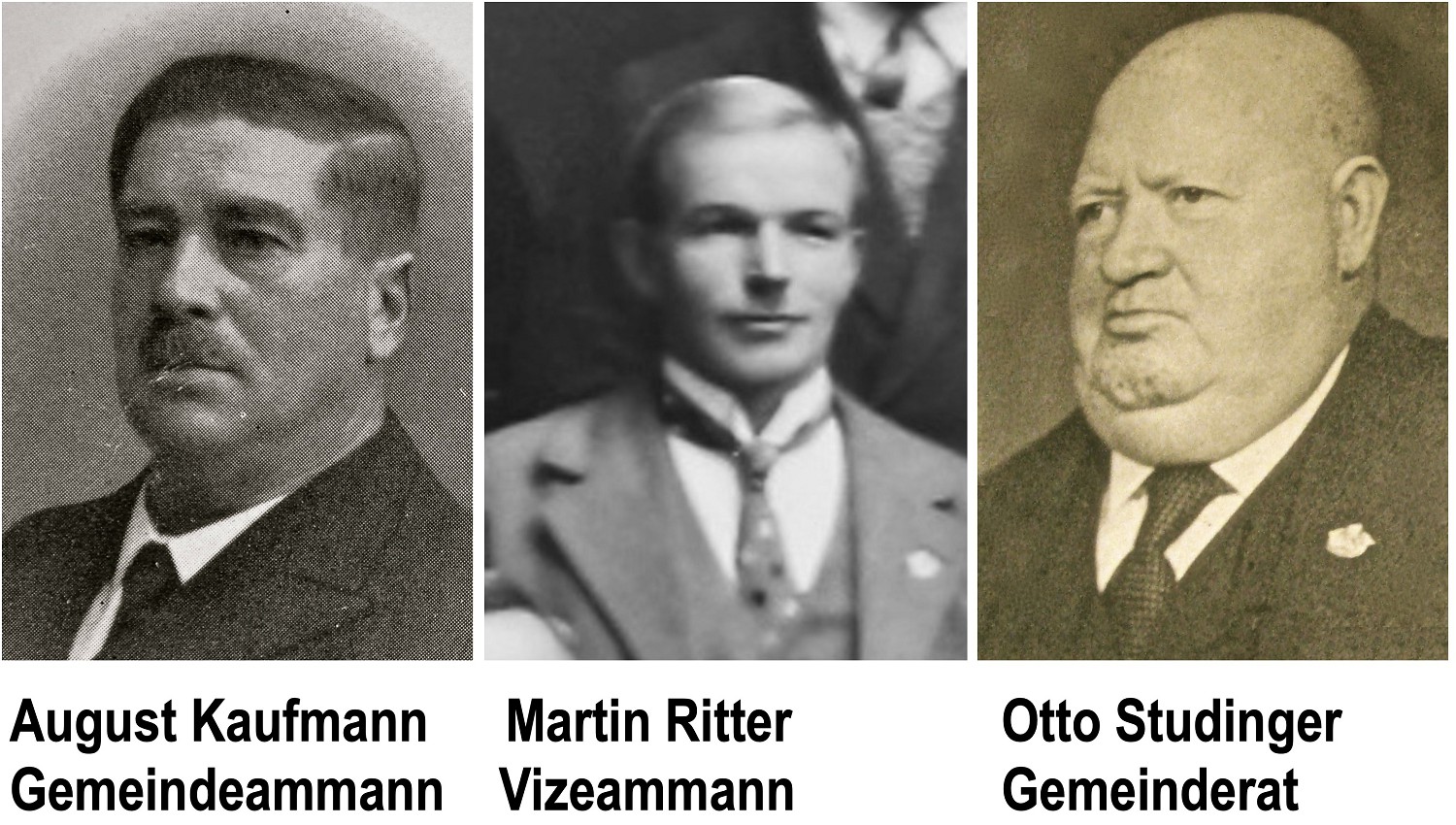

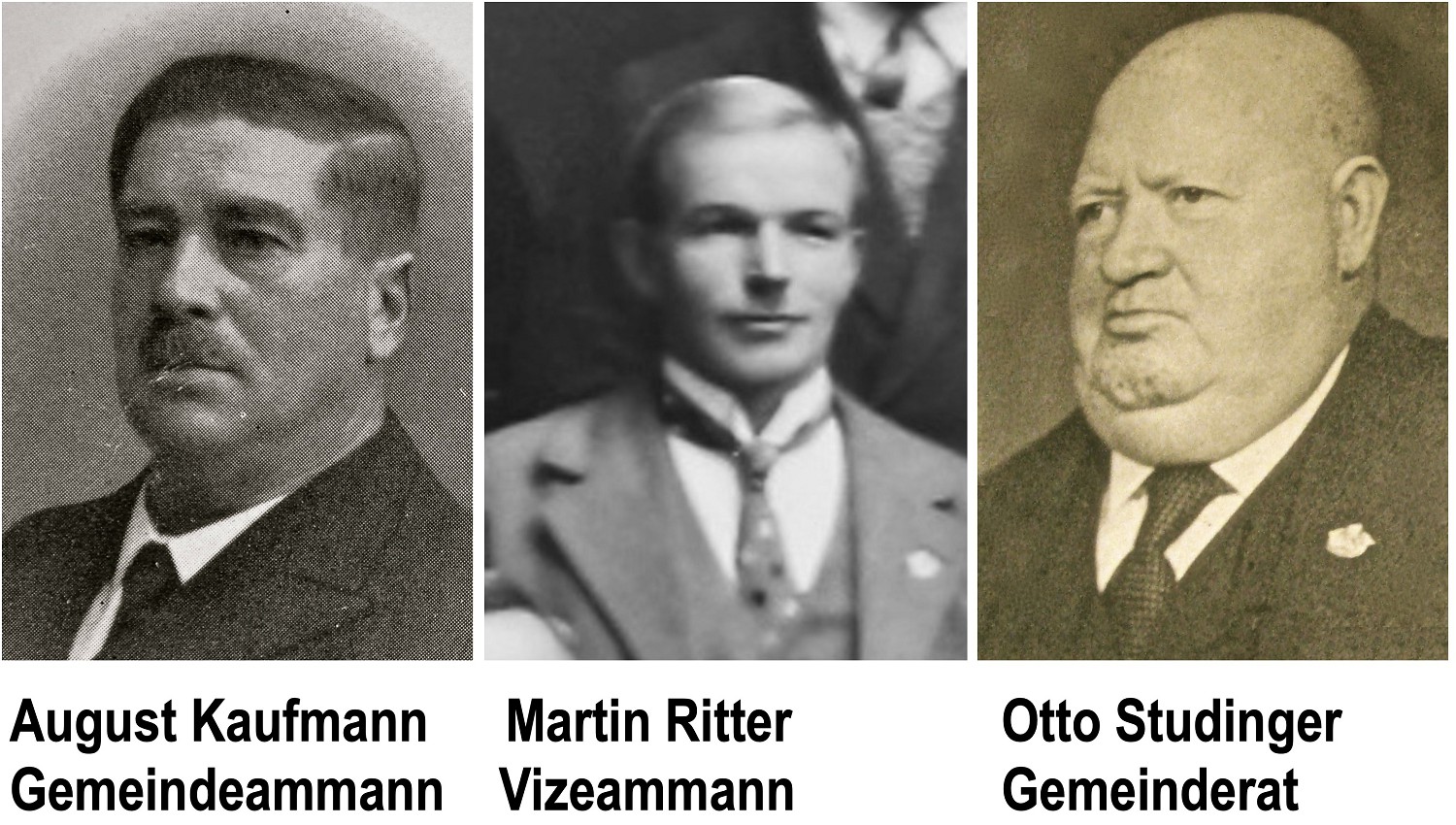

Es ging um die Wiederwahl der Gemeinderäte für die Amtszeit von 1942 bis 1945. Die drei amtierenden Gemeinderäte wollten es nochmals wissen und stellten sich einer Wiederwahl:

Auch die Suppleanten, die drei Stellvertreter also, mussten gewählt werden.

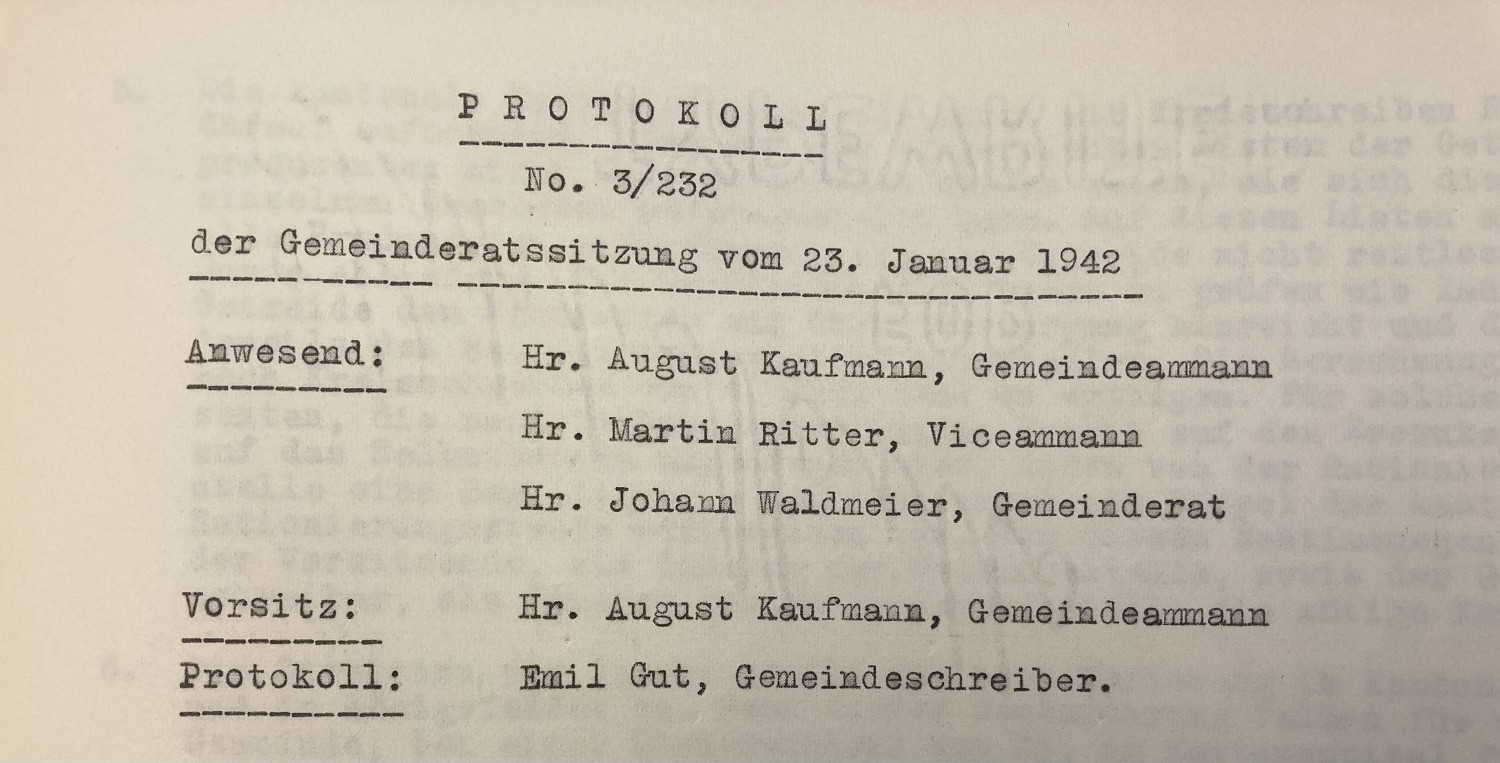

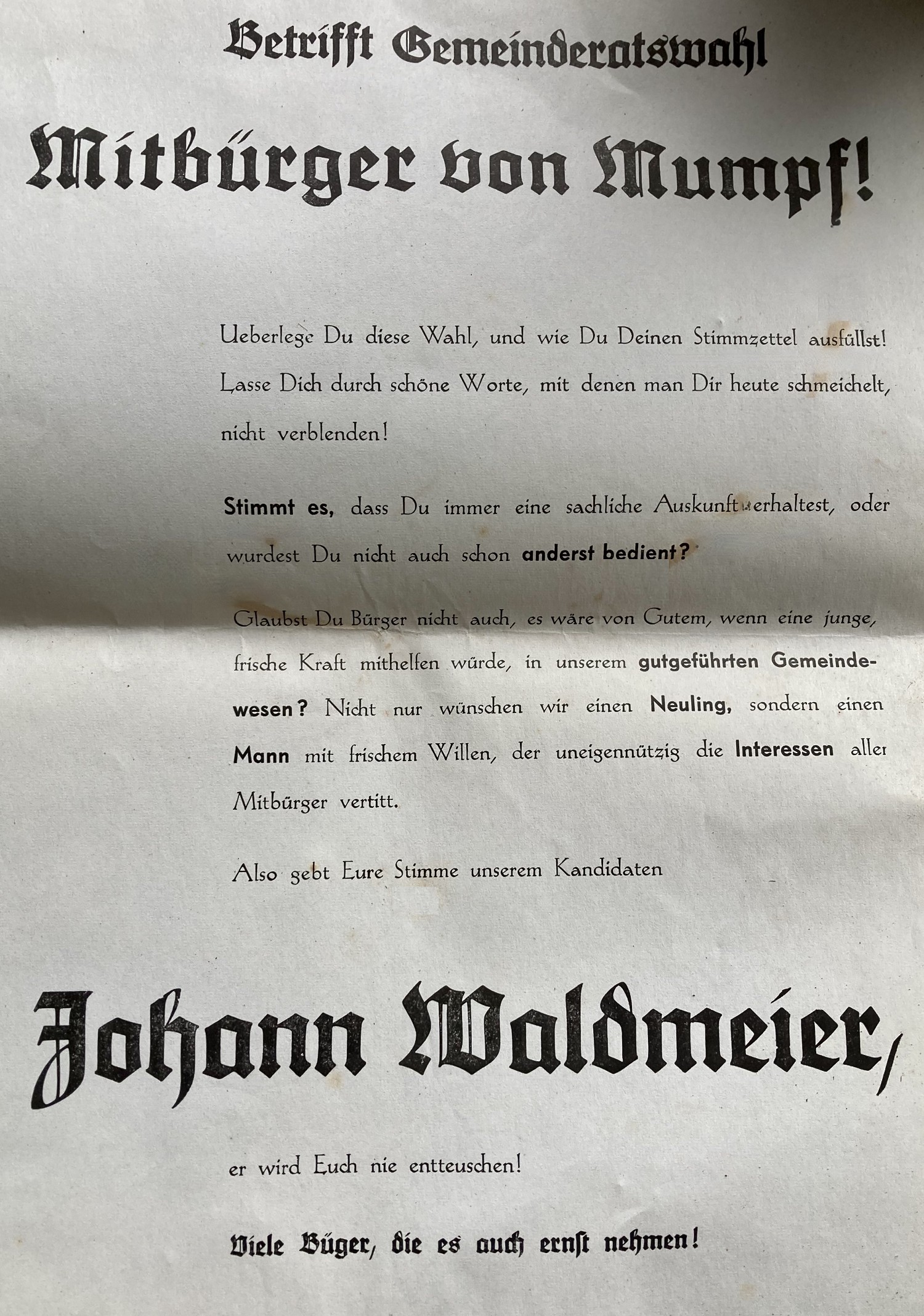

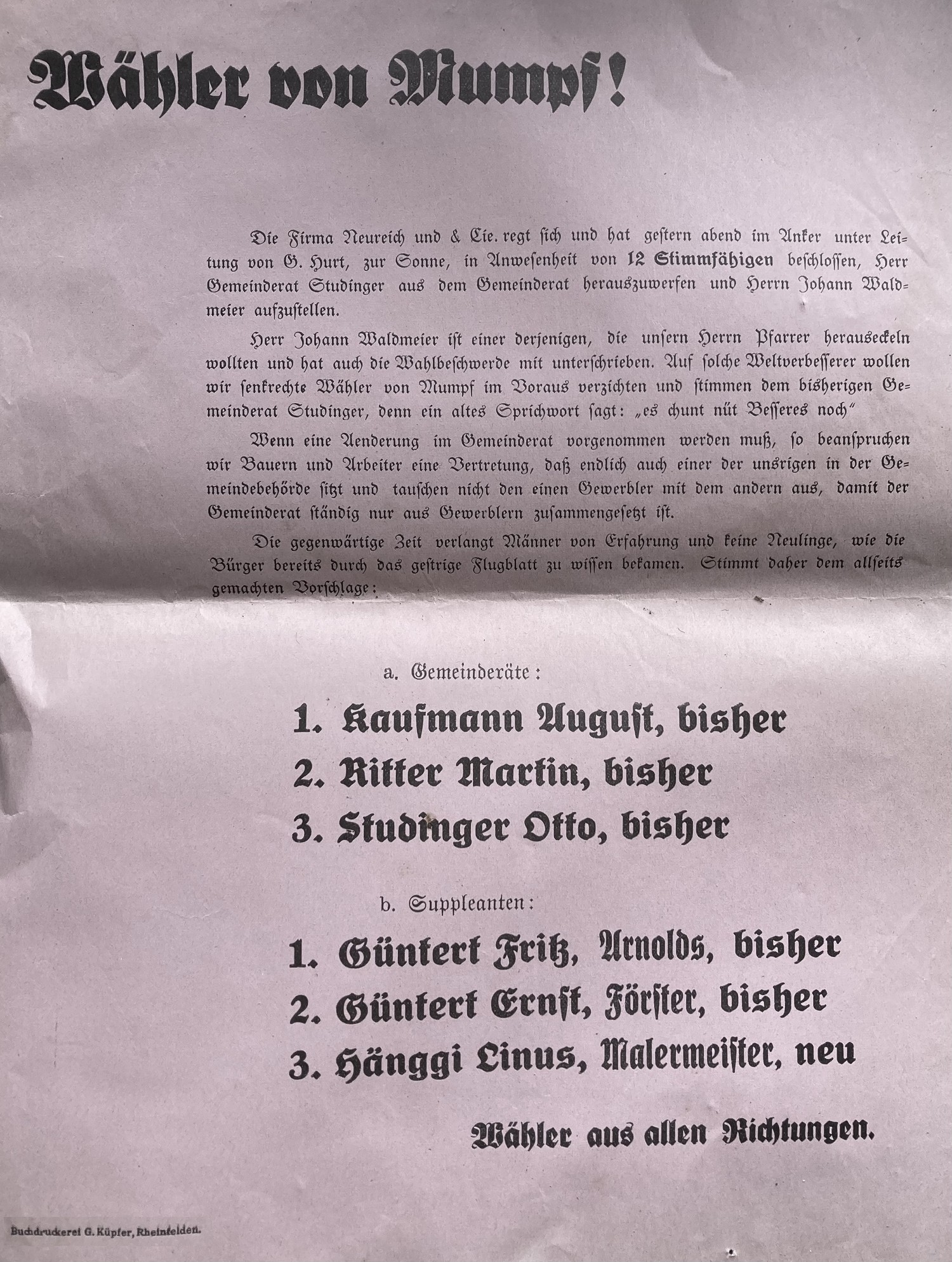

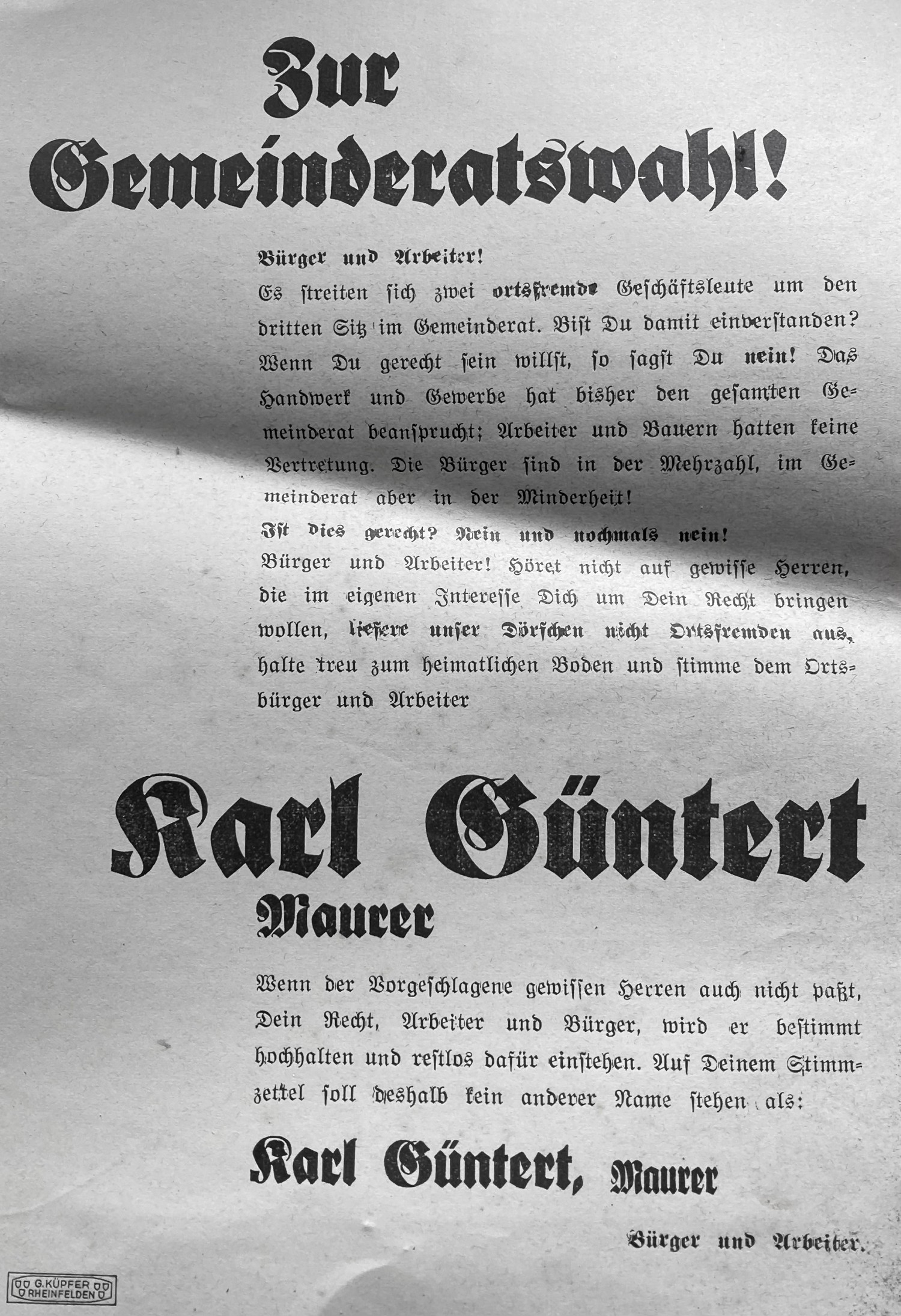

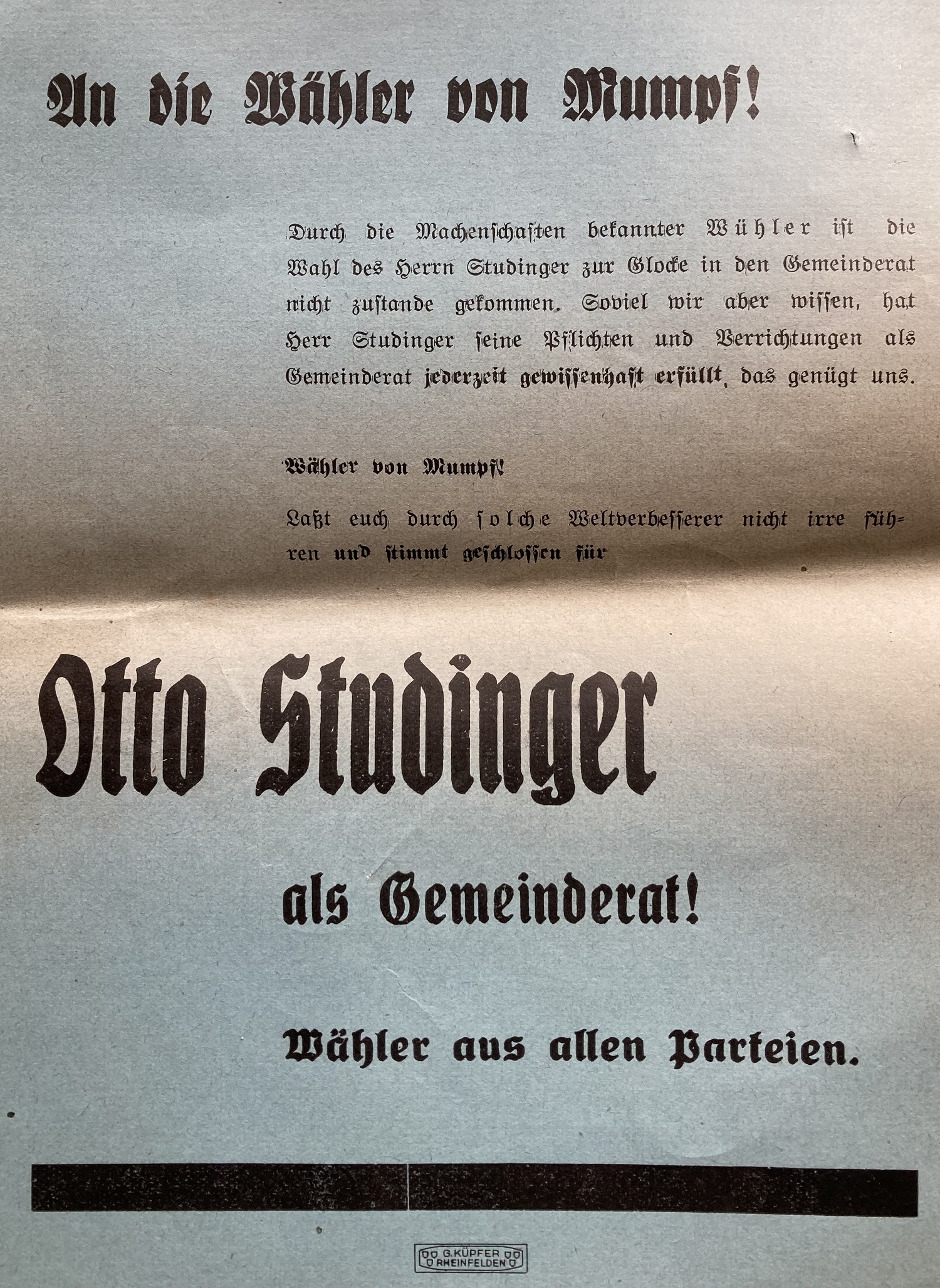

Es entstand im Dorf eine Bewegung gegen die erneute Kandidatur von Otto Studinger. Auf den Flugblättern gegen ihn unterschrieben allerlei Gruppierungen:

Viele Bürger, die es auch ernst nehmen!

Wähler aus allen Richtungen

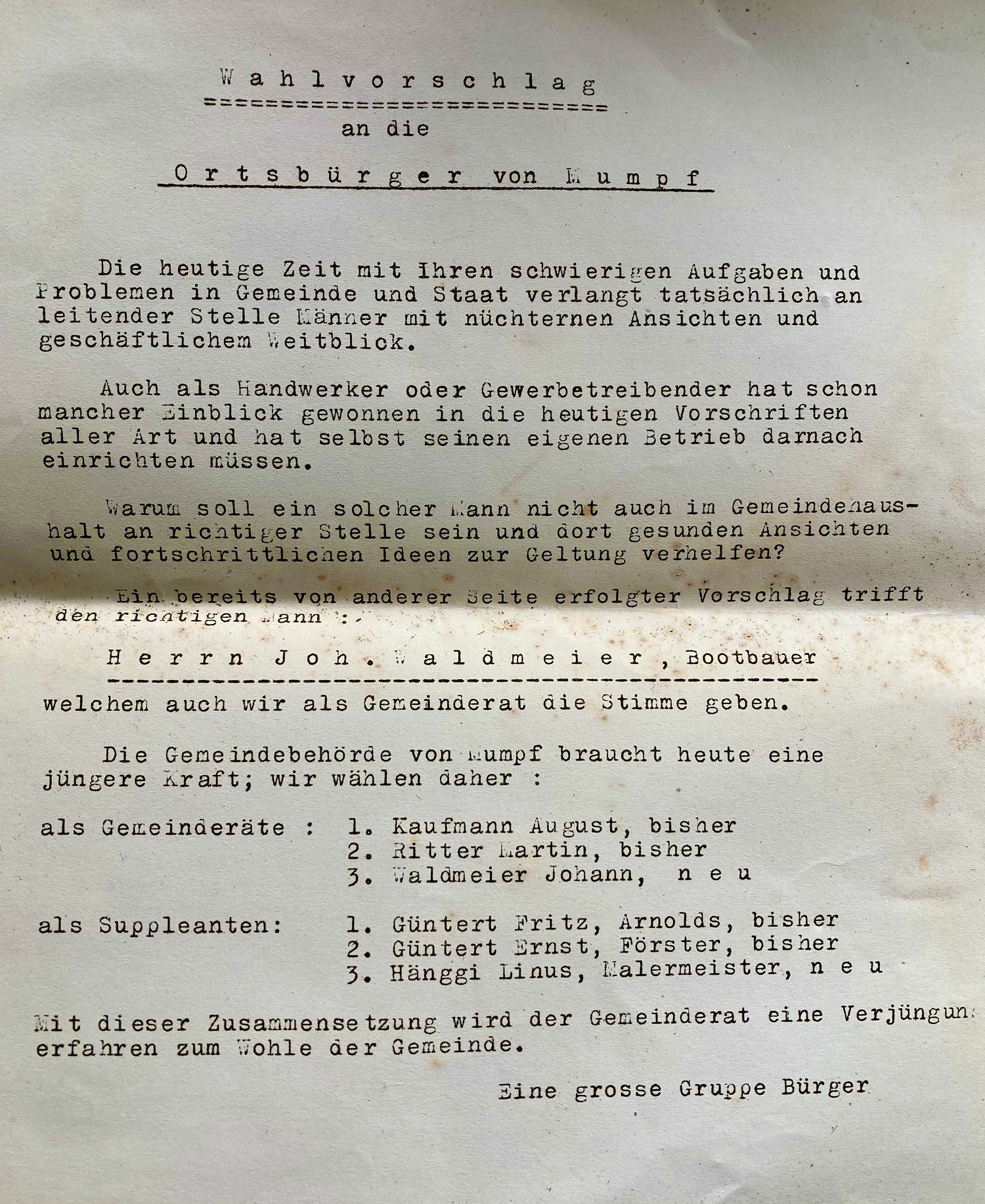

Eine grosse Gruppe Bürger

Wähler aus allen Kreisen

Viele Bürger und Wähler

Bürger und Arbeiter

Wähler aus allen Parteien

Die Sprengkandidaten hiessen:

Johann Waldmeier, Bootsbauer

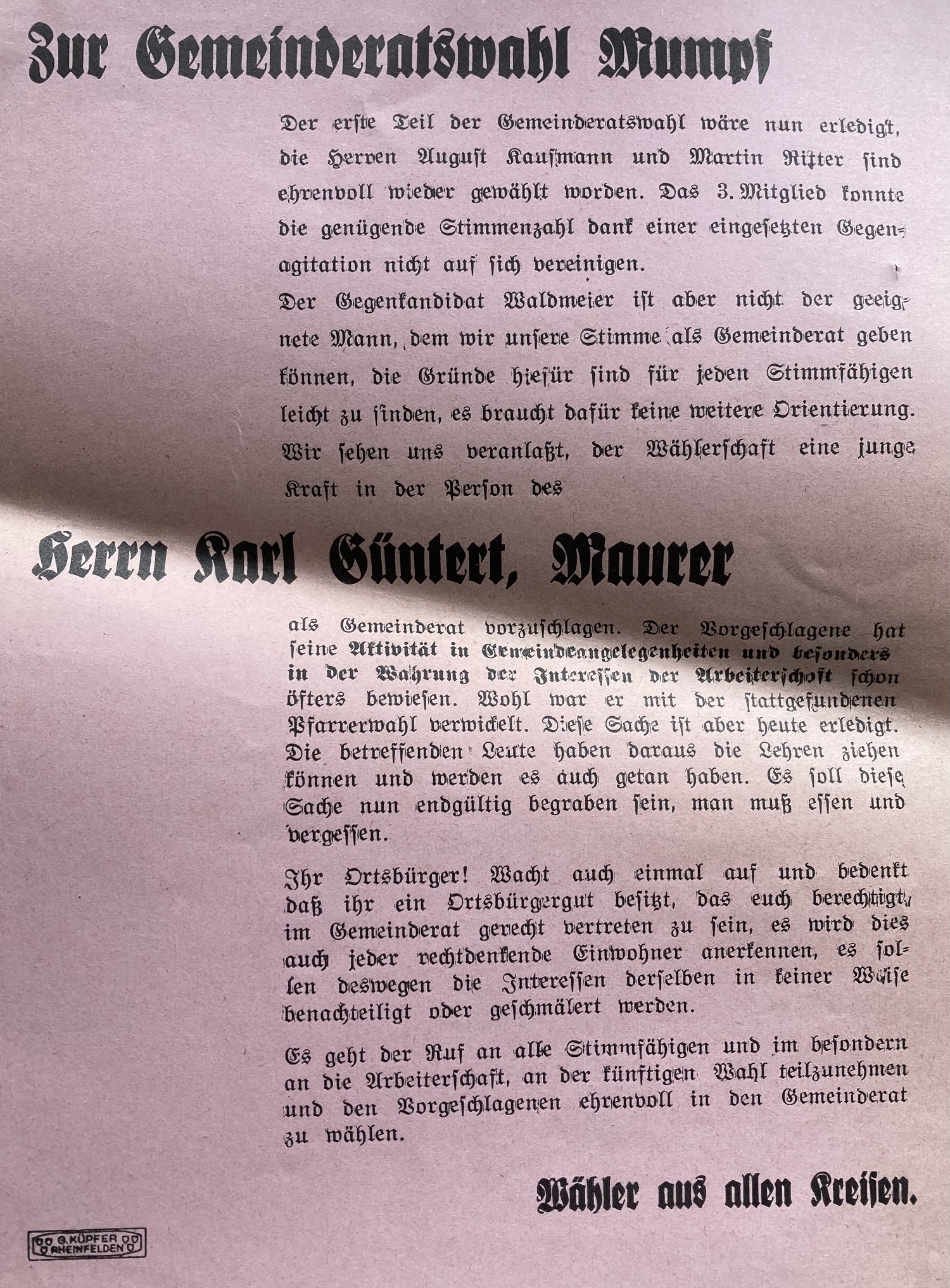

Karl Güntert, Maurer

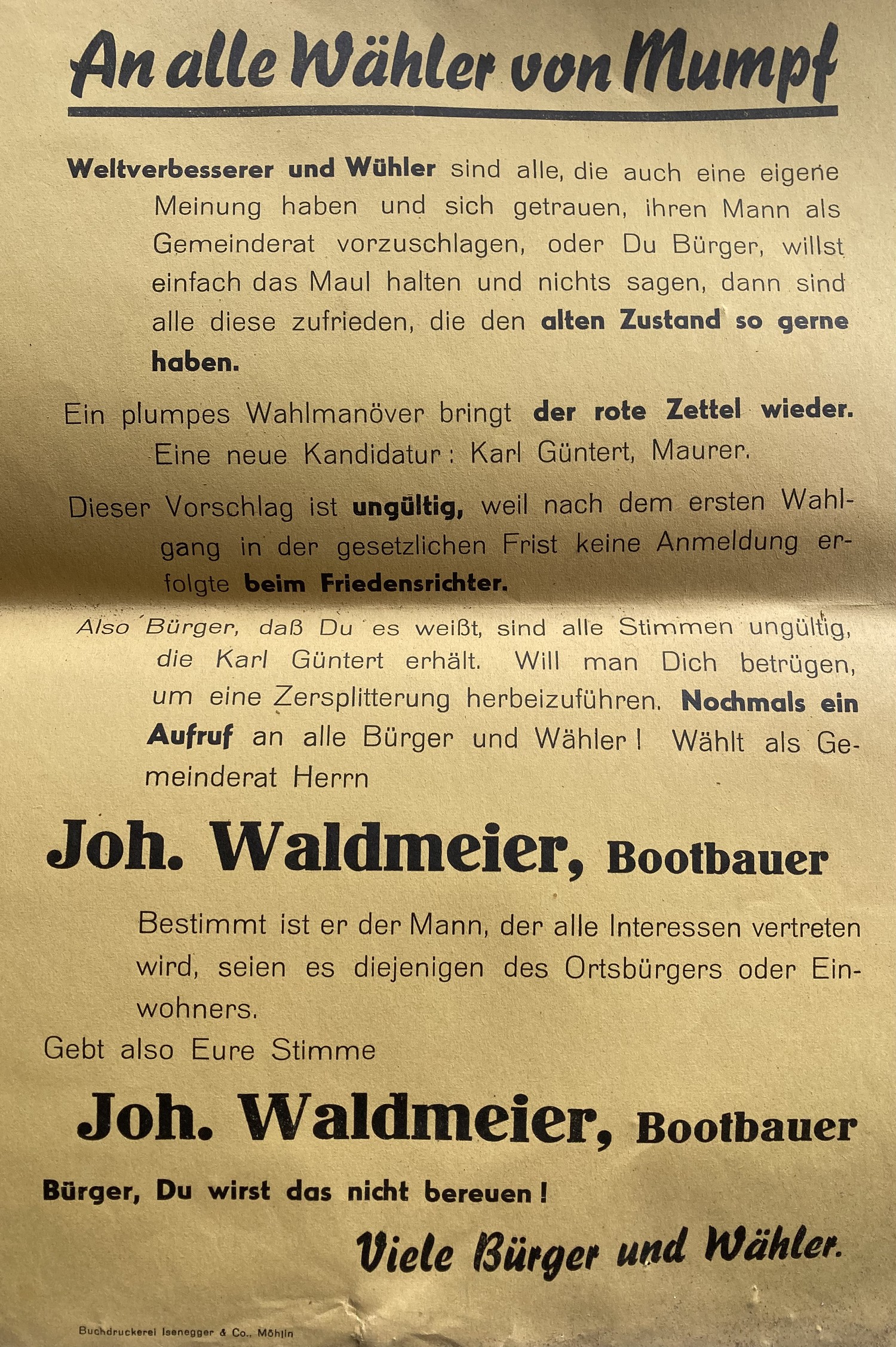

Die jeweiligen Gegner wurden als „Wühler“, „Weltverbesserer*, „Gewisse Herren“, „Firma Neureich“ bezeichnet.

Es war eine Wahl

„Ortsbürger gegen Ortsfremde“ (Ritter - seit 1925 in Mumpf, Studinger - seit 1906 in Mumpf, Waldmeier - seit 1930 in Mumpf, waren Ortsfremde)

„Gewerbetreibende gegen Arbeiter“ (Ritter als Mühlenbesitzer, Studinger als Glockenwirt, Waldmeier als Fährenbauer waren Gewerbe)

„Junge gegen Alte“ (August Kaufmann seit 20 Jahren, Otto Studinger seit 16 Jahren im Amte!) Die jungen Kandidaten waren Johann Waldmeier und Karl Güntert.

Als alt eingesessene Ortsbürger galten damals Güntert, Gut, Jenzer, Kaufmann und Wunderlin.

Im ersten Wahlgang wurden gewählt:

August Kaufmann, Gemeindeammann

Martin Ritter, Vizeammann

Im zweiten Wahlgang wurde gewählt:

Johann Waldmeier

Der Gemeinderat und der Gemeindeschreiber hatten die Angewohnheit, sich am Sylvestertag zur letzten Sitzung des Jahres zu treffen. Meist war der zweite Teil länger als der erste. Man fand sich auf Einladung des Glockenwirtes Otto Studinger in seiner Gaststube ein zu einem sicher deftigen

Jagdmahl.

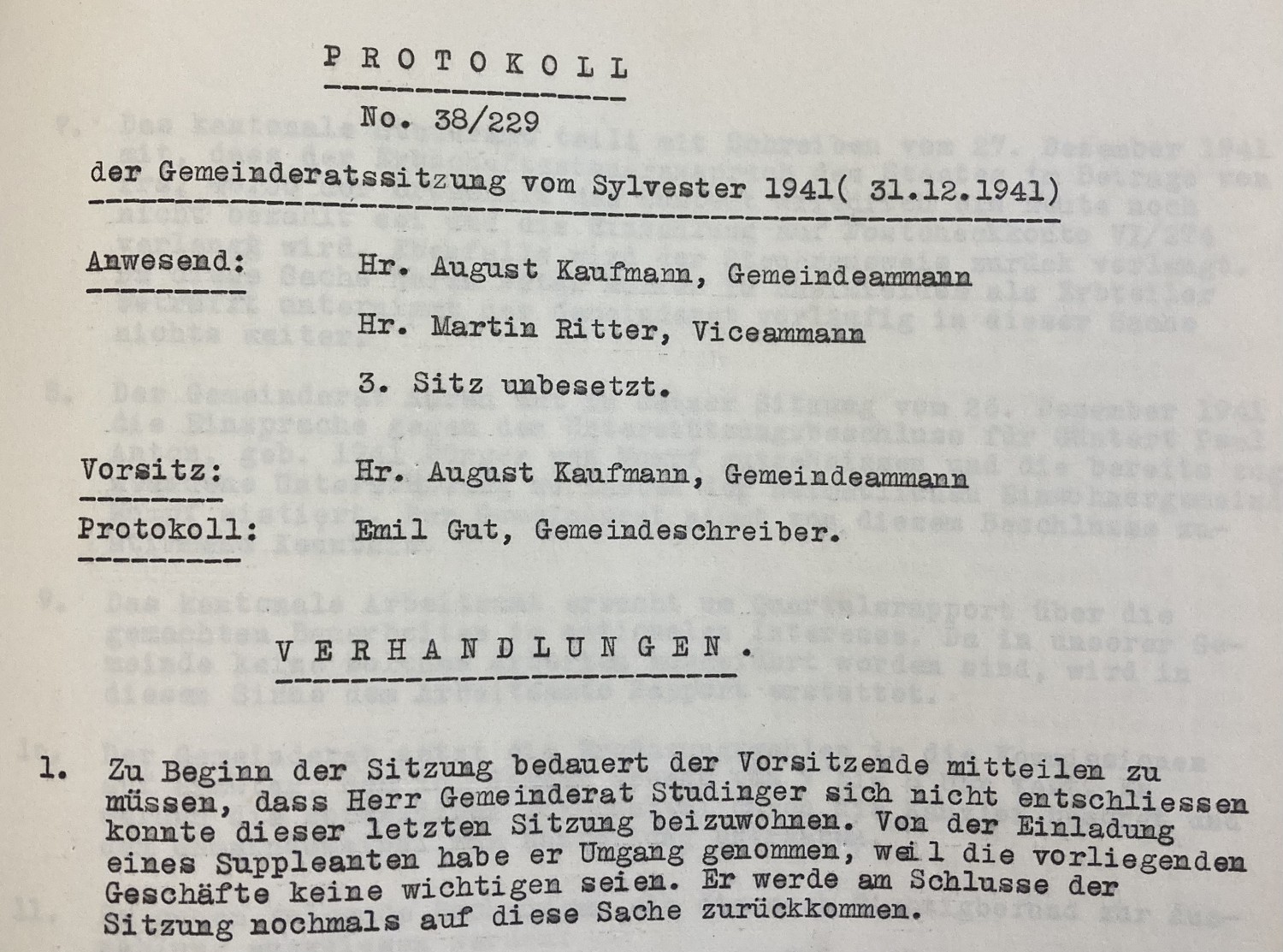

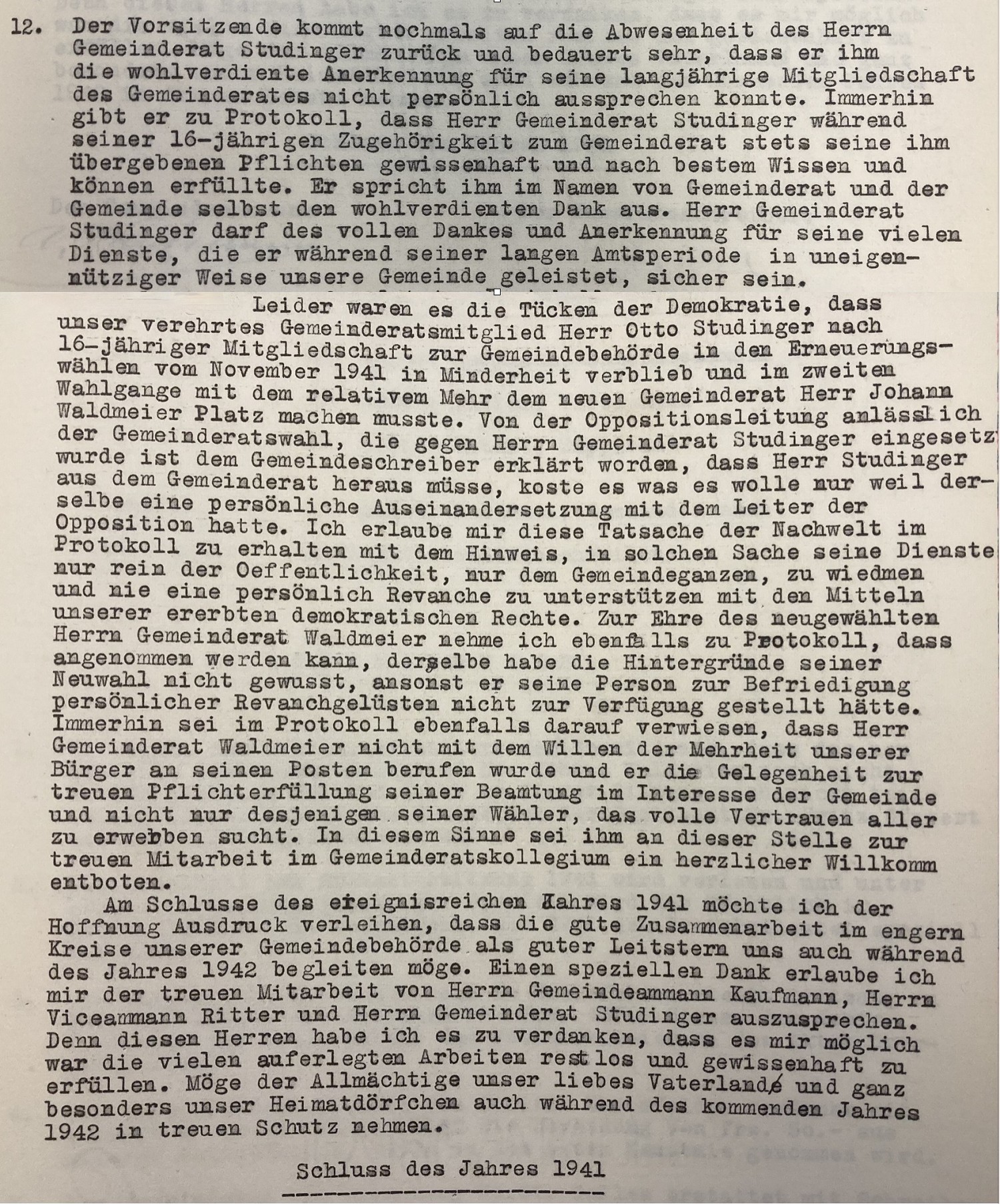

Das war an der letzten Gemeinderatssitzung 1941 anders. Otto Studinger war nicht zur letzten Sitzung erschienen. Er fand es auch nicht nötig, einen Suppleanten, einen Stellvertreter zu bestimmen. Der Gemeindeschreiber schrieb unter „anwesend“: 3. Sitz unbesetzt.

Unter Traktandum 1 und 12 wird zu Gemeinderat Studinger nochmals Protokoll geführt.

Und bald nach der Inpflichtnahme von Johann Waldmeier sass dieser anstelle von Otto Studinger im Gemeinderat.

Einige Flugblätter von 1941:

Recherche:

Gerhard Trottmann

Quellen:

- Flugblätter aus dem Nachlass Otto Waldmeier

- Gemeinderatsprotokoll 1905 und 1941/42

Gemeinderatswahlen 1905

Die Bürger wurden für Dienstag 31. Oktober 1905 auf 9 Uhr morgens zu eine Wahlversammlung ins Schulhaus aufgeboten für die Erneuerungswahl in den Gemeinderat.

Zitat aus dem damaligen Protokoll des Gemeinderates:

Das Wahlbüreau ist konstituiert und anwesend, wie folgt:

1. Präsident: Herrn C. Akermann, Friedensrichter Wegenstetten

2. Vize-Präsident: Herrn Schlienger, Friedensrichter-Statthalter, Hellikon

3. Aktuar: Herrn A. Güntert, Gemeindeschreiber

4. Stimmenzähler: Herrn Frz. Anton Güntert und Herrn August Kaufmann, Fertigungsaktuar

Das Stimmregister erzeigt als Stimmfähige die zur Wahlversammlung geboten wurden 106. Anwesend 89, abwesend 17.

Als erstes Traktandum galt es, die Anzahl Gemeinderäte, Ersatzmänner und deren Besoldung festzulegen. Aus dem Protokoll:

Die Wahlverhandlung beschliesst.

1. Der neue Gemeinderat soll aus 3 Mitgliedern und 3 Ersatzmännern bestellt werden.

2. Besoldungen:

Dem Gemeindeammann Fr. 100.—

Den Gemeinderäten je Fr. 50.—

Dem Gemeindeschreiber Fr. 150.—

Die Ersatzmänner erhalten pro Sitzung Fr. 1.— Sitzungsgeld

3. Für Tagdiäten (Erklärung: Tagesentschädigungen) bei Gemeindeangelegenheiten ist der Tagestarif zum Gemeindeorganisationsgesetz massgebend.

4. Es soll eine Listenwahl stattfinden.

Bei jedem Wahlgang wurden alle Kandidaten-Stimmen zusammengezählt und durch die noch zu besetzenden Sitze geteilt. Wer das absolute Mehr erreichte, wurde zu einer Wahlannahme befragt. Durch die vielen Absagen ergaben sich dann die vielen Wahlgänge.

Für die drei Gemeinderatssitze gab es insgesamt 10 Kandidaten.

Für die drei Ersatzmänner standen sieben Kandidaten zur Verfügung.

Für die Wahl zum Gemeindeammann waren drei Wahlgänge nötig.

Insgesamt fanden in der fünfstündigen Wahlversammlung 9 Wahlgänge statt. Waren anfänglich 89 Stimmberechtigte im Schulzimmer, so waren es am Schluss noch 78.

Einblick in die Protokollführung von 1905:

In der Volksstimme aus dem Fricktal erschien nach dem Wahltag diese Meldung:

Nach diesem Bericht mussten die Stimmbürger ganze fünf Stunden ausharren.

Gemeinderatswahlen 1941

Es ging um die Wiederwahl der Gemeinderäte für die Amtszeit von 1942 bis 1945. Die drei amtierenden Gemeinderäte wollten es nochmals wissen und stellten sich einer Wiederwahl:

Auch die Suppleanten, die drei Stellvertreter also, mussten gewählt werden.

Es entstand im Dorf eine Bewegung gegen die erneute Kandidatur von Otto Studinger. Auf den Flugblättern gegen ihn unterschrieben allerlei Gruppierungen:

Viele Bürger, die es auch ernst nehmen!

Wähler aus allen Richtungen

Eine grosse Gruppe Bürger

Wähler aus allen Kreisen

Viele Bürger und Wähler

Bürger und Arbeiter

Wähler aus allen Parteien

Die Sprengkandidaten hiessen:

Johann Waldmeier, Bootsbauer

Karl Güntert, Maurer

Die jeweiligen Gegner wurden als „Wühler“, „Weltverbesserer*, „Gewisse Herren“, „Firma Neureich“ bezeichnet.

Es war eine Wahl

„Ortsbürger gegen Ortsfremde“ (Ritter - seit 1925 in Mumpf, Studinger - seit 1906 in Mumpf, Waldmeier - seit 1930 in Mumpf, waren Ortsfremde)

„Gewerbetreibende gegen Arbeiter“ (Ritter als Mühlenbesitzer, Studinger als Glockenwirt, Waldmeier als Fährenbauer waren Gewerbe)

„Junge gegen Alte“ (August Kaufmann seit 20 Jahren, Otto Studinger seit 16 Jahren im Amte!) Die jungen Kandidaten waren Johann Waldmeier und Karl Güntert.

Als alt eingesessene Ortsbürger galten damals Güntert, Gut, Jenzer, Kaufmann und Wunderlin.

Im ersten Wahlgang wurden gewählt:

August Kaufmann, Gemeindeammann

Martin Ritter, Vizeammann

Im zweiten Wahlgang wurde gewählt:

Johann Waldmeier

Der Gemeinderat und der Gemeindeschreiber hatten die Angewohnheit, sich am Sylvestertag zur letzten Sitzung des Jahres zu treffen. Meist war der zweite Teil länger als der erste. Man fand sich auf Einladung des Glockenwirtes Otto Studinger in seiner Gaststube ein zu einem sicher deftigen

Jagdmahl.

Das war an der letzten Gemeinderatssitzung 1941 anders. Otto Studinger war nicht zur letzten Sitzung erschienen. Er fand es auch nicht nötig, einen Suppleanten, einen Stellvertreter zu bestimmen. Der Gemeindeschreiber schrieb unter „anwesend“: 3. Sitz unbesetzt.

Unter Traktandum 1 und 12 wird zu Gemeinderat Studinger nochmals Protokoll geführt.

Und bald nach der Inpflichtnahme von Johann Waldmeier sass dieser anstelle von Otto Studinger im Gemeinderat.

Einige Flugblätter von 1941:

Recherche:

Gerhard Trottmann

Quellen:

- Flugblätter aus dem Nachlass Otto Waldmeier

- Gemeinderatsprotokoll 1905 und 1941/42

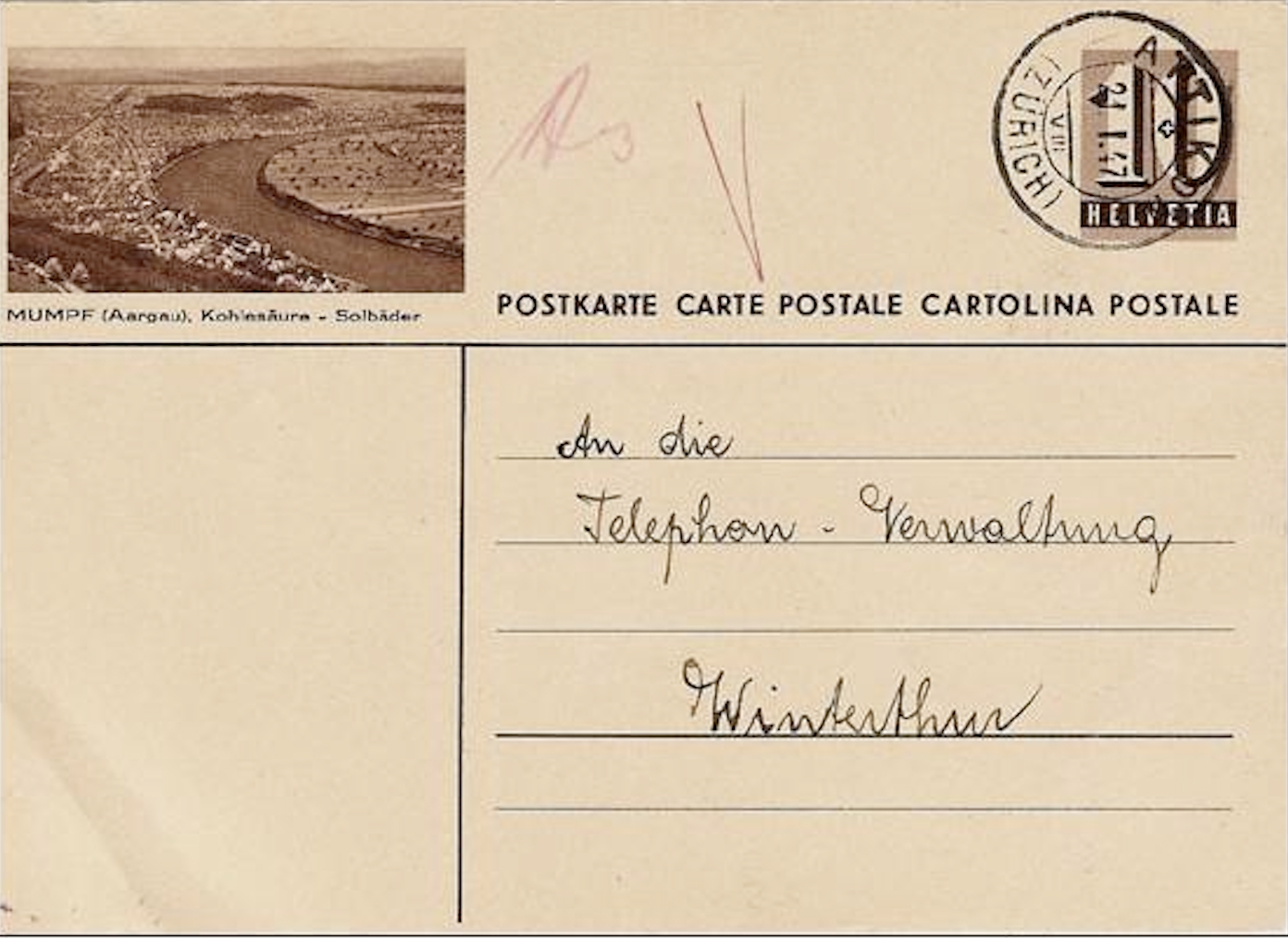

1923 Verkehrs- und Verschönerungsverein Mumpf

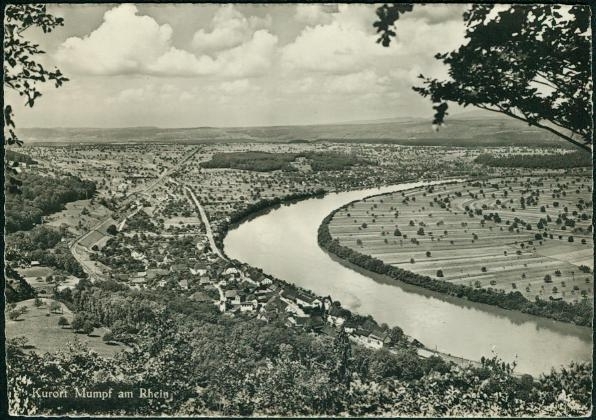

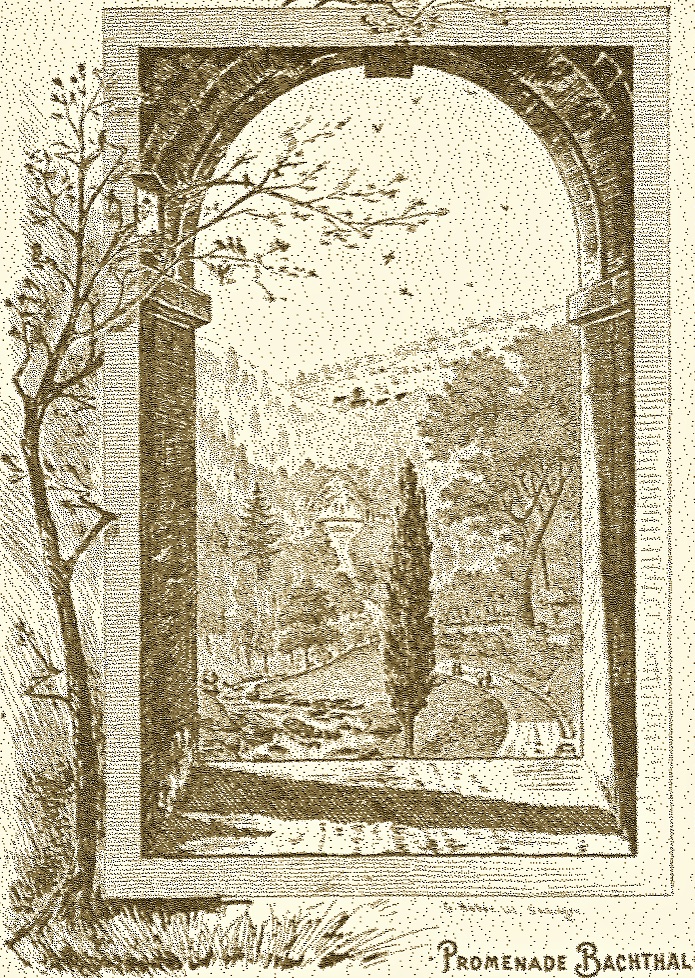

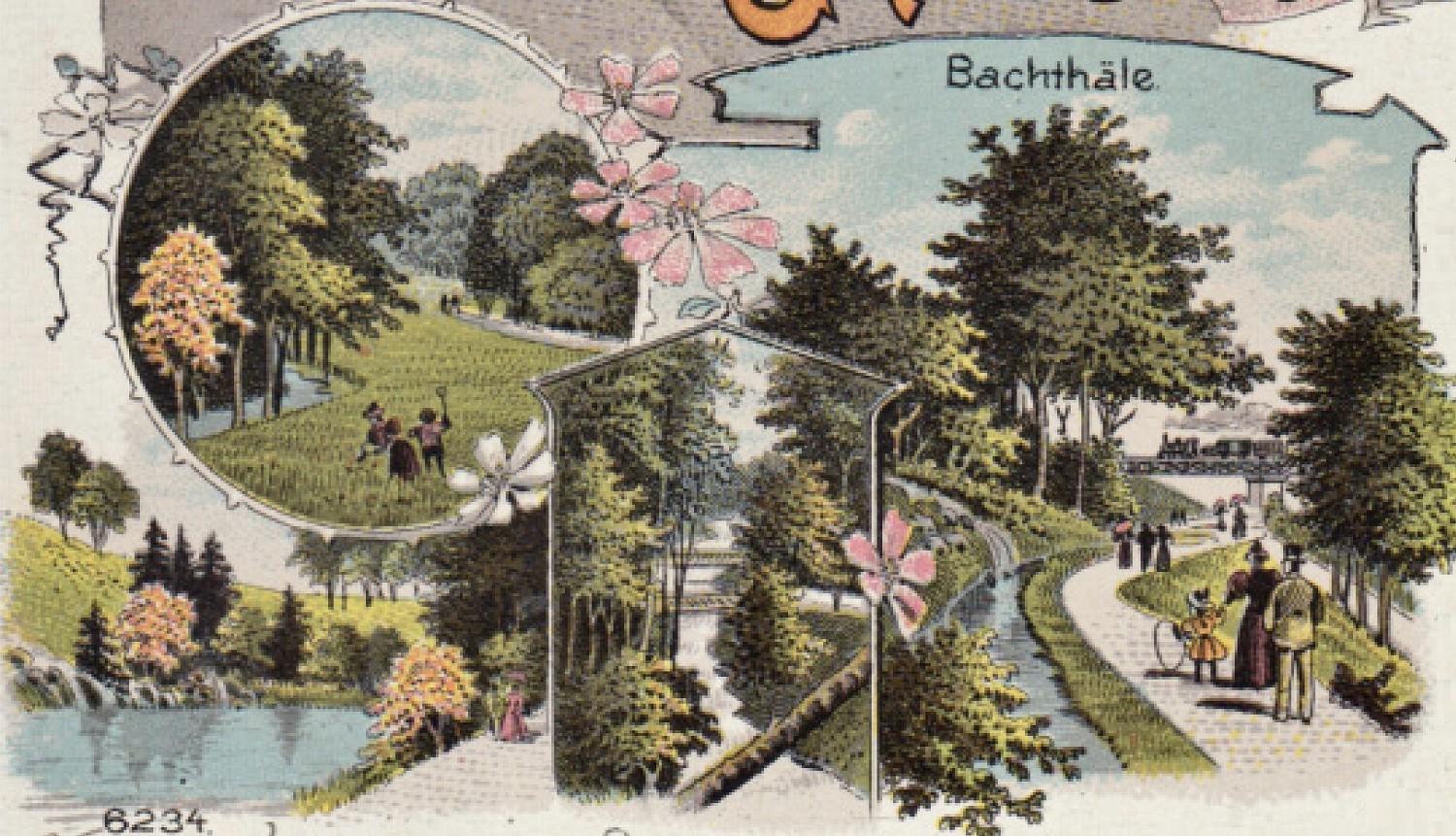

Die Gründung vom Verkehrs- und Verschönerungsverein versteht sich im Zusammenhang für einen attraktiven Kurort Mumpf.

In den Blütezeiten des VVM und damit des Kurortes waren die aktiven Kräfte u.a. die Sonnenwirte Waldmeyer und Anz, Schöneggwirt Bretscher, Ankerwirt Brenner, Nationalrat Triebold, die Stationsbeamten Koller und Meyer und der Brückenmaler Arthur Güntert. Zeitweise waren weit über 100 Mitglieder dem Verein zugehörig.

Das Gründungsjahr des VVM ist nicht belegt, Dokumente dazu lassen sich keine finden. Doch ab 1923 sind die Kassabücher lückenlos vorhanden. Der Zweck des Vereins lässt sich so umschreiben:

„Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Mumpf sorgt zusammen mit Behörden, Vereinen und Privaten für die Verschönerung des Dorfes und dessen Umgebung. Er beseitigt Übelstände und plant Instandhaltungen, das Anlegen von Fusswegen, Anlagen, Bänken und dergleichen.“

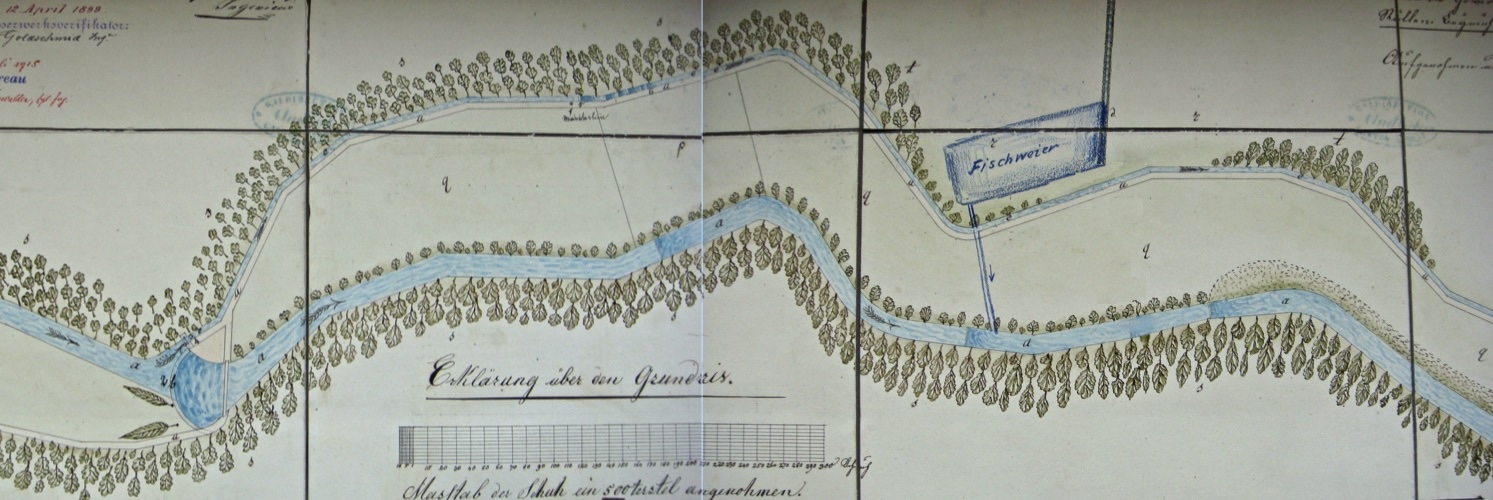

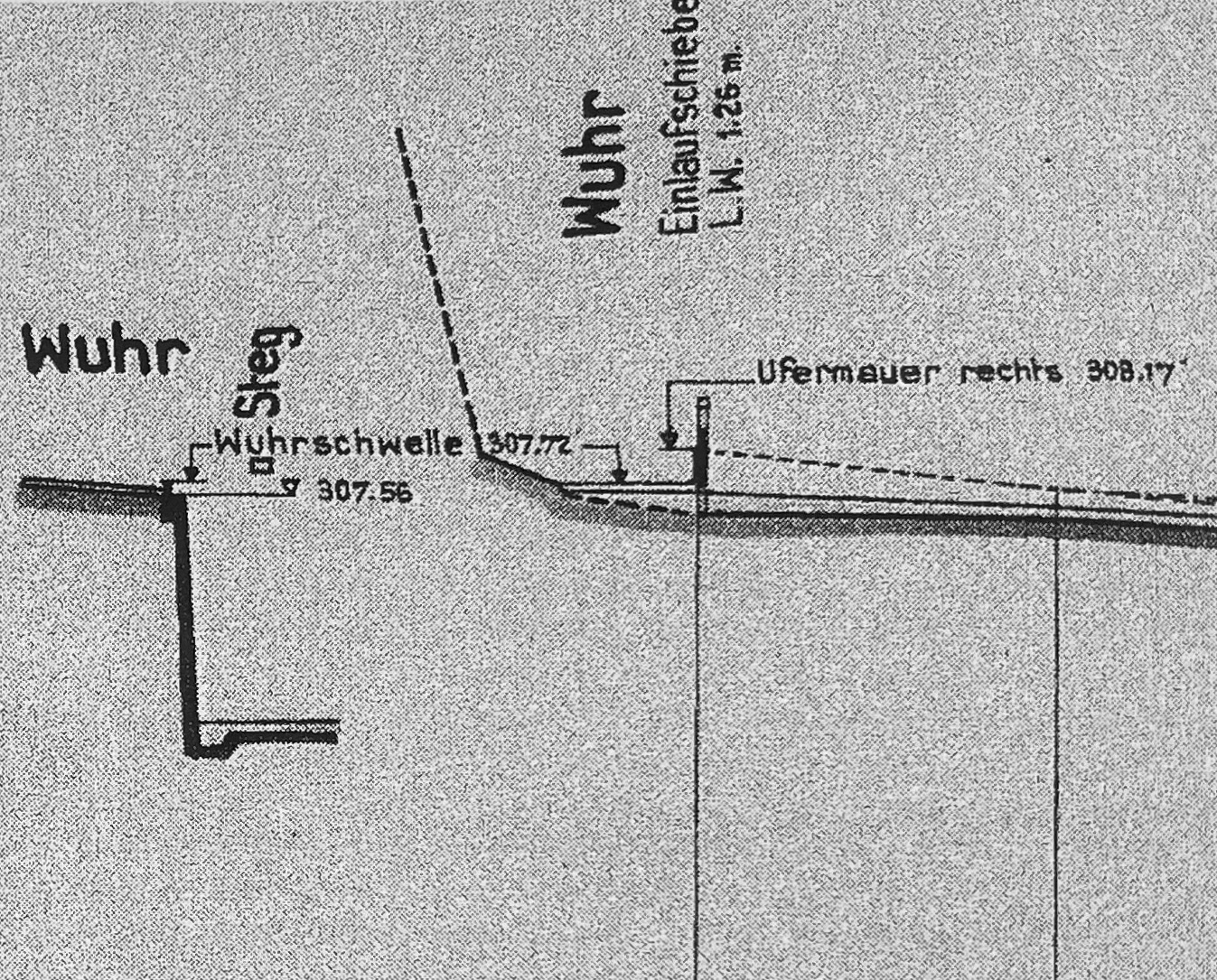

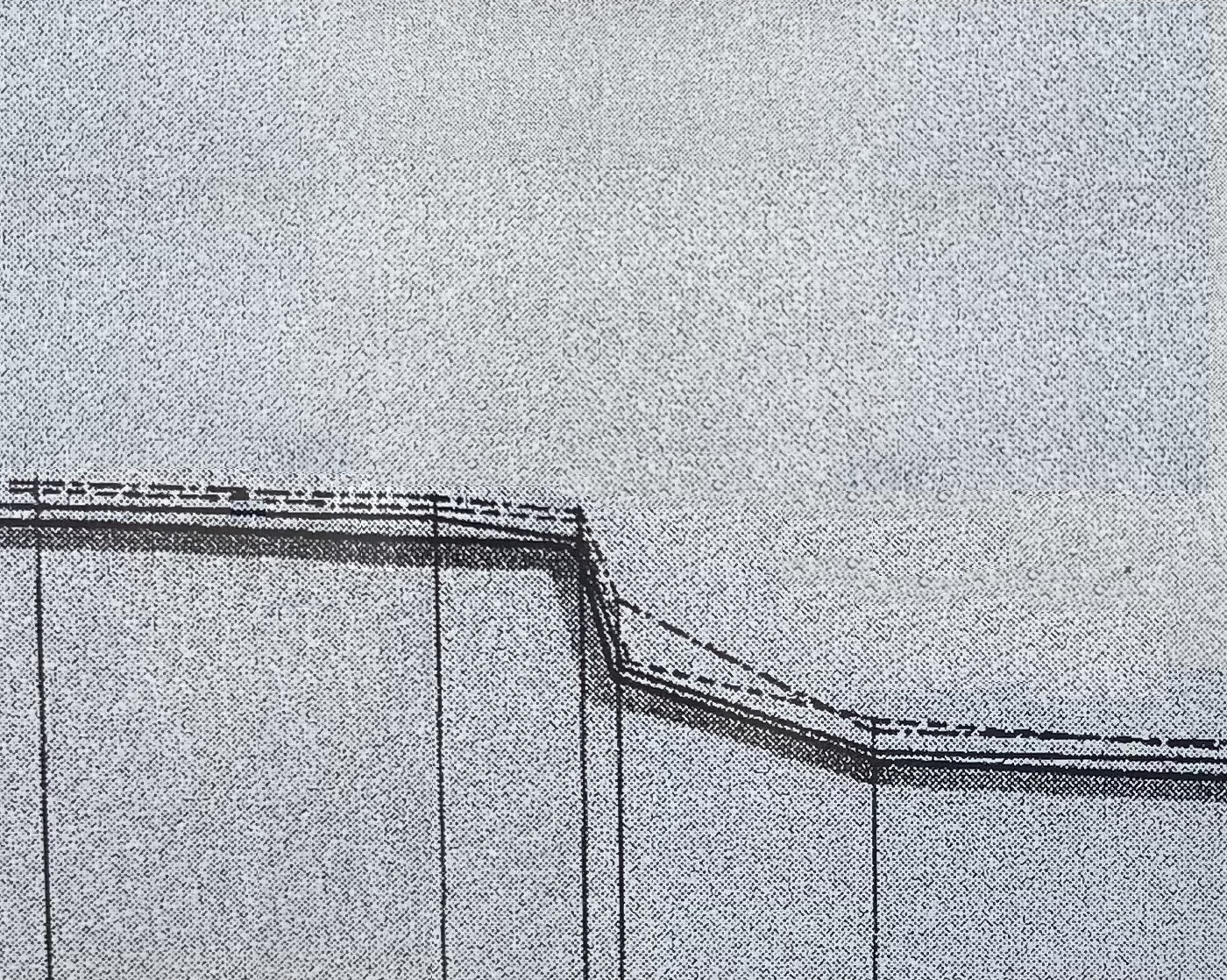

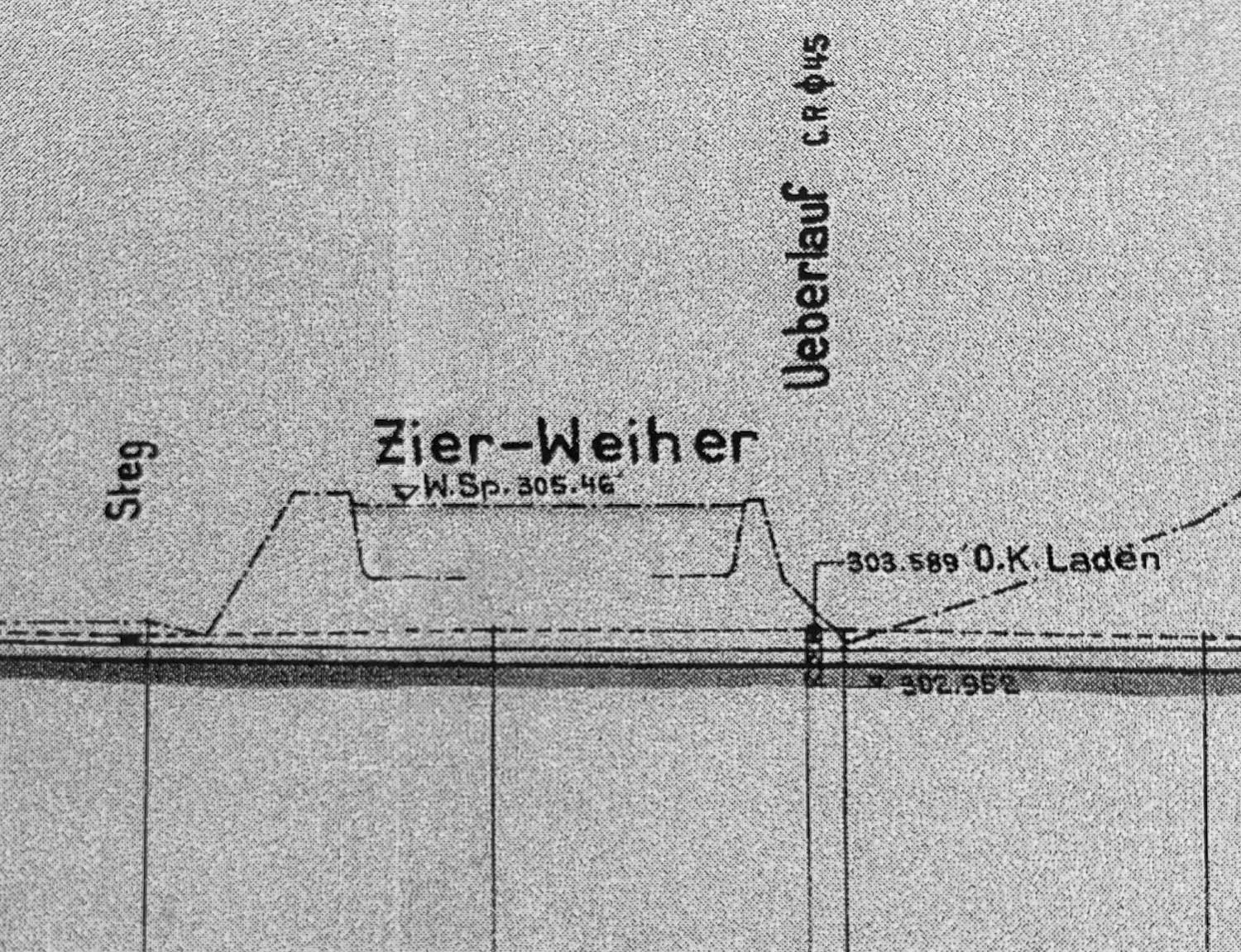

Die Wirte haben sich allerdings schon vor der Jahrhundertwende für ein attraktives Angebot und ein freundliches und schmuckes Mumpfer Dorfbild eingesetzt. So betrieb der Schöneggwirt im Freien einen Schiessstand und eine Kegelbahn für seine Gäste. Der Sonnenwirt erstellte einen Weiher für die Forellenzucht in der Bachtale und liess seine Gäste darauf mit dem Boot fahren und Fische fangen. Und der Ankerwirt bot seine Bäder und Ruheliegen am Rheinbord in einem eigens erstellten Badehaus und damit mit einem speziellen Ambiente an.

Die Miststöcke verschwinden

Aus dem Jahr 1886 stammt ein Vertrag zwischen Sonnenwirt Waldmeyer und dem Landwirt Xaver Hurt und seinen Töchtern Melina und Maria. Der Wirt bezahlte ihnen 400 Franken dafür, dass sie den „Dunghaufen“ (Miststock) hinter das Bauernhaus verlegten. Weil die Häuser aneinander gereiht waren, hatte er ihnen das Durchgangsrecht durch die Stallung des Reinhard Kaufmann gesichert und beides im Grundbuch eintragen lassen. Mit der Zeit befanden sich alle Miststöcke des Dorfes hinter den Häusern. Die Kurgäste sollten sich nicht durch stinkende Haufen belästigt fühlen.

„Blumenaktion“ für ein schönes Dorf

So hiess ein Programmpunkt des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Mumpf. Wer hat den schönsten Blumenschmuck im Dorf? Diese Frage stellte sich jedes Jahr wieder neu. Gartenarbeit galt damals als selbstverständlich und Blumenbeete anlegen ebenfalls. Das Dorf als Spaziergebiet für die Kurgäste wollte seine schönsten Seiten zeigen. Zu jeder Zeit der Kursaison sollte es in allen Gärten blühen. Auch ein Preisgericht waltete seines Amtes. Daran beteiligten sich die Kurgäste, die auf ihren Rundgängen die schönsten Gärten auf einem Meldeformular vermerken konnten. Aber auch die Mitglieder des VVM beteiligten sich an den Bewertungen. Als Preise lockten Pflanzen aus der Gärtnerei Burkhart.

Jährliches Arbeitsprogramm des Verkehrsvereins

Der VVM verfasste für jedes Jahr eine Arbeitsübersicht. Hier das Programm von 1945:

a) Neue Postkarten drucken lassen

b) Reinigung des Rheinufers

c) Neue Ruhebänklein aufstellen

d) Wege ausbessern

e) Stiege erstellen neben Bunker

f) Tännlein setzen am Bahnhofweg

g) Verschönerung des Bahnhofplatzes

h) Blumenkästen putzen durch Private

i) Wegweiser mit farbigen Tafeln setzen

l) Neuer Fahrplan

k) Bachkorrektion

m) Organisation 1. August-Feier

n) Friedensfest

o) Unterhaltung in jedem Hotel durch den Kirchenchor

p) Gabe für die Schweizerspende Fr. 20.–

q) Gabe in die Schulreisekasse Fr. 30.–

Immer wieder versuchte der VVM, den Kurort noch attraktiver zu machen durch:

- Organisation von Vorträgen (z.B. 1928: Vogelwelt unserer Heimat)

- Eingaben bezüglich neuer Zugshalte für Kurgäste

- Anlegen neuer Spazierwege

- Spielplätze unterhalten

- Ortspläne drucken

- Wegmarkierungen und Wegweiser anbringen

- Ortseingangstafel organisieren

- Gestaltung des Bahnhofplatzes

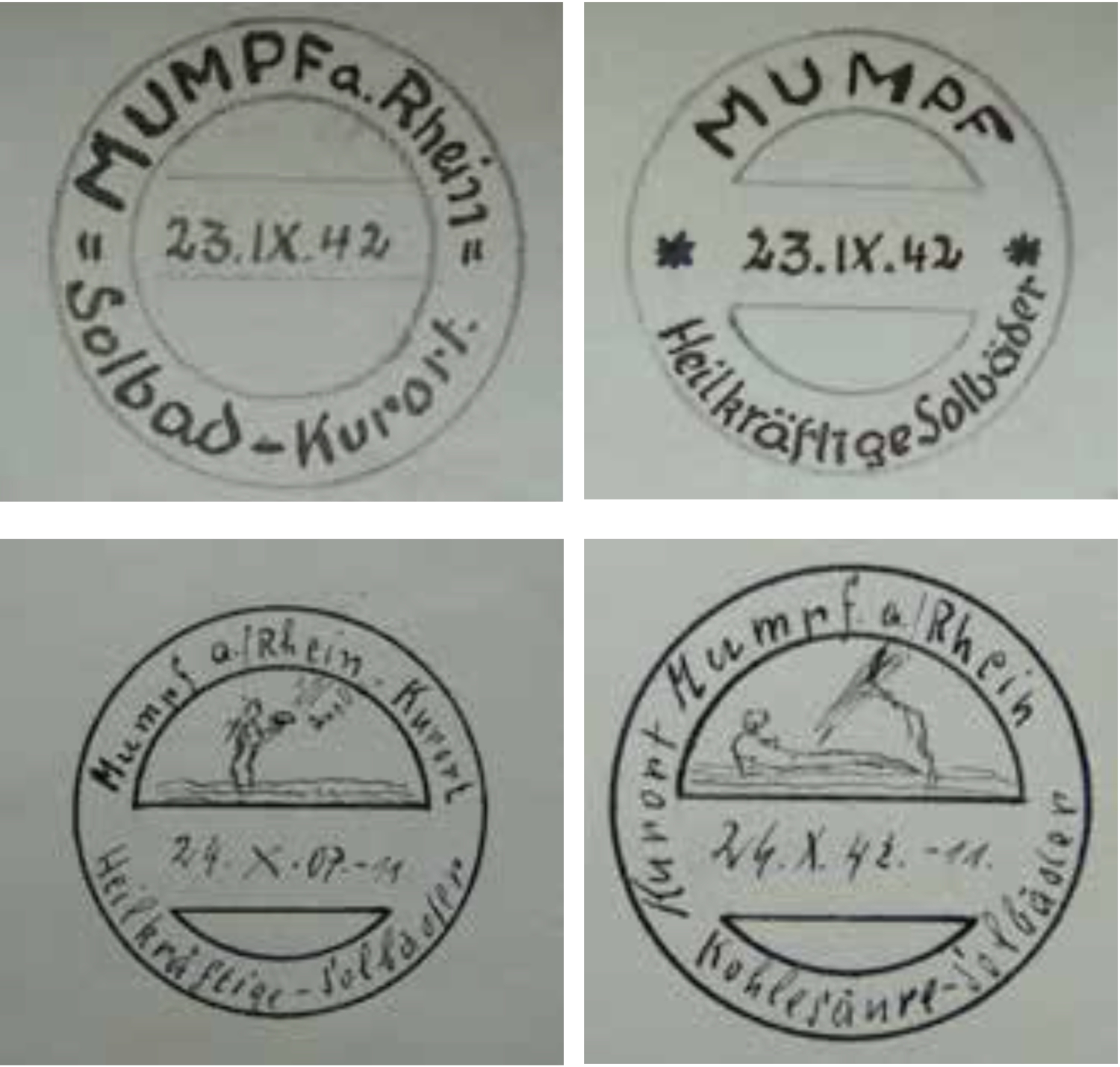

Der Verein besorgte auch die Werbung für den Kurort. Es wurden Postkarten mit Luftaufnahmen herausgegeben und entsprechenden Texten: „Kurort Mumpf am Rhein“ und „MUMPF (Aargau) Kohlensäure-Solbäder“. Auch entstanden 1942 verschiedene Poststempelentwürfe.

Selbst nach dem Rückgang der Kurort-Aktivitäten machte ein Poststempel Reklame für den Kurort am Rhein!

Unterstützung von vielen Seiten

Als finanzielle Grundlagen galten die jährlichen Einnahmen aus den Mitgliederbeiträgen und den Kurtaxen. An Jahresbeiträgen erhielt der Verkehrsverein durch die Gemeinde Mumpf 50 Franken und vom Kraftwerk Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt 100 Franken speziell für die Rheinuferpflege.

1954 waren 64 Standorte von Ruhebänken aufgelistet, die im Herbst abgebaut, im Winter überholt und im Frühling wieder aufgestellt wurden. Die Schulklassen beteiligten sich beim Ablad und der Montage der vielen Ruhebänke jeweils im Frühling und erhielten einen Zustupf in die Schulreisekasse. Dem Standort Bachthale mit dem Weiher, dem Brücklein und den Flanierwegen wurde besondere Bedeutung zugemessen und dementsprechend gepflegt.

Auch die drei kulturellen Vereine Kirchenchor, Männerchor und Musikgesellschaft beteiligten sich an den durch den Verkehrsverein organisierten Kurkonzerten in den drei Badehotels und auf Dorfplätzen. Auch wurden in den Singstunden der Schulklassen die Schulzimmerfenster geöffnet, um die spazierenden Kurgäste mit schönem Gesang zu beglücken. Oft ertönte dann Applaus von der Strasse her.

Bei der durch den Verkehrsverein veranstalteten voluminösen Bundesfeier stellten sich alle Vereine, also auch der Turnverein und die Pontoniere, mit ihren Möglichkeiten zur Verfügung.

Anerkennung durch die Kurgäste

In den Hotelbüchern hinterliessen zahlreiche Kurgäste in Reimen ihren Dank dem kleinen Dorf Mumpf. Frau Amstein aus Willisau beschrieb ihn so:

Rückgang und Aufgabe der Vereinstätigkeit.

Ab 1954 ergaben sich schleichend schwere Substanzverluste in Mumpf:

Nachdem die beiden Hotels „Anker“ und „Sonne“ 1948 und 1953 die Bäder aufgaben, begann der Verein seine Tätigkeiten einzuschränken. Das Augenmerk des Verkehrsvereins richtete sich mehr und mehr auf das verbleibende Badehotel „Schönegg“ und dessen Umgebung.

Dann begann der Bachtalenweiher zu verlottern, Mühlebach und Sägebach flossen auch bald nicht mehr, und die Lichtung der Bachtale fiel der Aufschüttung der Kapfstrasse zum Opfer.

Nach 1974, dem Eröffnungsjahr der Autobahn, verfiel der Verkehrs- und Verschönerungsverein Mumpf in einen über 20-jährigen „Dornröschenschlaf“. Die Auflösung des Vereins und des Vermögens und die Deponierung der Vereinsbücher im Gemeindearchiv erfolgte dann 1998.

Recherche:

Gerhard Trottmann

Quellen:

Vereinsbücher ab 1923 im Gemeindearchiv

Dokumentensammlung Läuchli im Dorfmuseum/Gemeindearchiv

Fotoarchiv Dorfmuseum

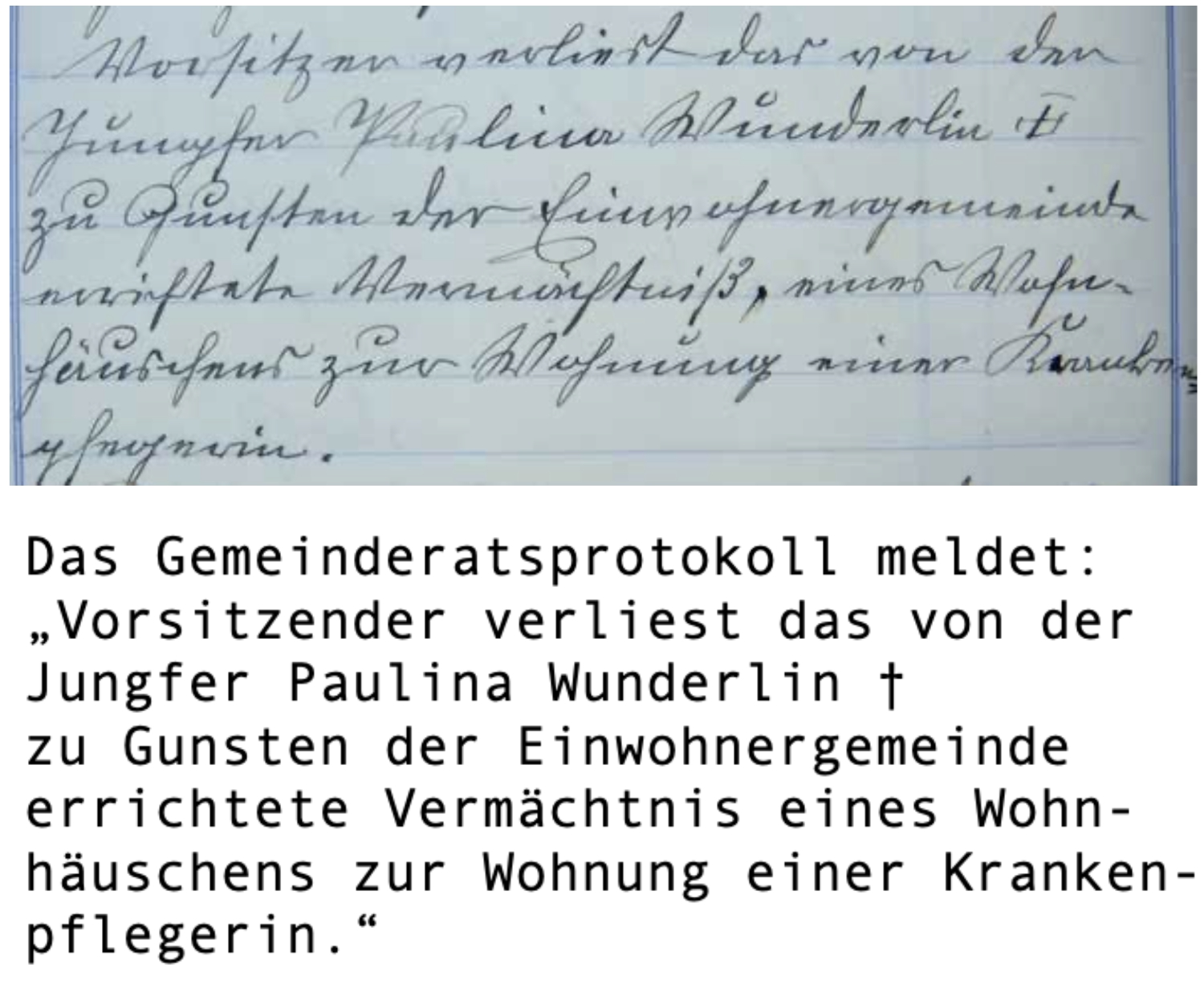

1912: Krankenpflegeverein Mumpf

Den Ausschlag zur Gründung des Krankenpflegevereins Mumpf gab eine Schenkung.

„Jungfer“ (schweizerdeutsch „Jumpfer“) Paulina Wunderlin lebte vom 9. November 1848 bis 24. November 1910. Sie war also unverheiratet und wirkte im Dorf als Handarbeitslehrerin. Sie besass gegenüber der Mühle ein kleines Wohnhaus mit Scheunenanbau.

„Jungfer“ (schweizerdeutsch „Jumpfer“) Paulina Wunderlin lebte vom 9. November 1848 bis 24. November 1910. Sie war also unverheiratet und wirkte im Dorf als Handarbeitslehrerin. Sie besass gegenüber der Mühle ein kleines Wohnhaus mit Scheunenanbau.

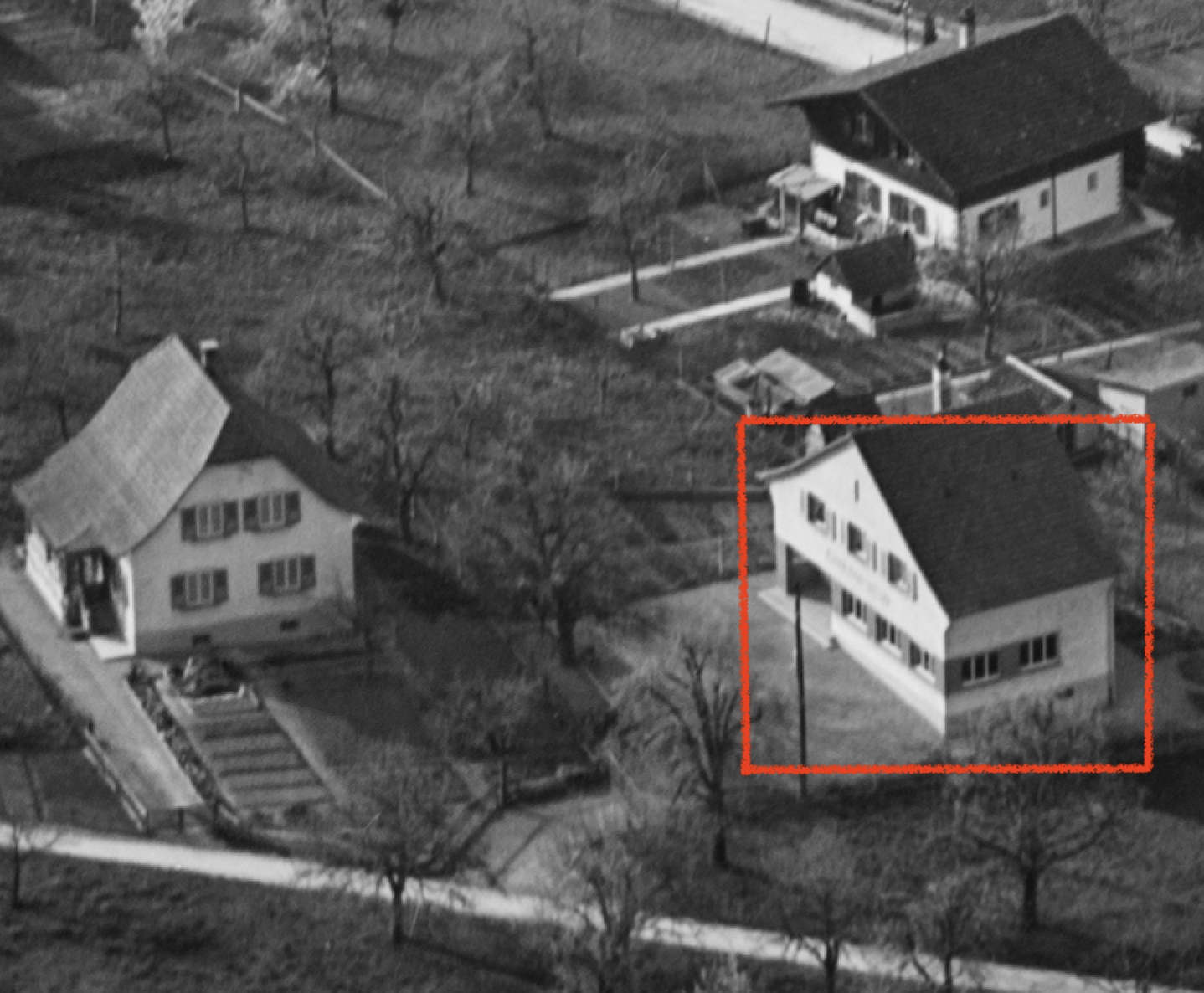

Der Gemeinderat beschloss die Annahme des Geschenkes und in der Folge die Gründung des Krankenpflege-Vereins. Das Wohnhaus mit Anbau war im Lagerbuch Mumpf als Nummer 78 im Oberdorf vermerkt. Es ist heute noch vorhanden und steht am Mühleplatz hart bei der Lärmschutzwand der Autobahn.

Der Gedanke, zugunsten kranker und alter Menschen einen Verein zu gründen, erhielt Rückenwind durch zwei weitere Schenkungen:

- Baumeister Anton Rau, Bürger von Mumpf, wohnhaft in Bern, übergab der Gemeinde eine Obligation von 1300 Franken als Fond für den angeregten Krankenpflegeverein.

- Eine weitere Gabe erfolgte durch den Erlös aus einem „Pfrundvertrag“ zwischen Sophie Rau und Sonnenwirt Frz. Jos. Waldmeyer. Hier erhielt der Krankenpflegeverein 5000 Franken.

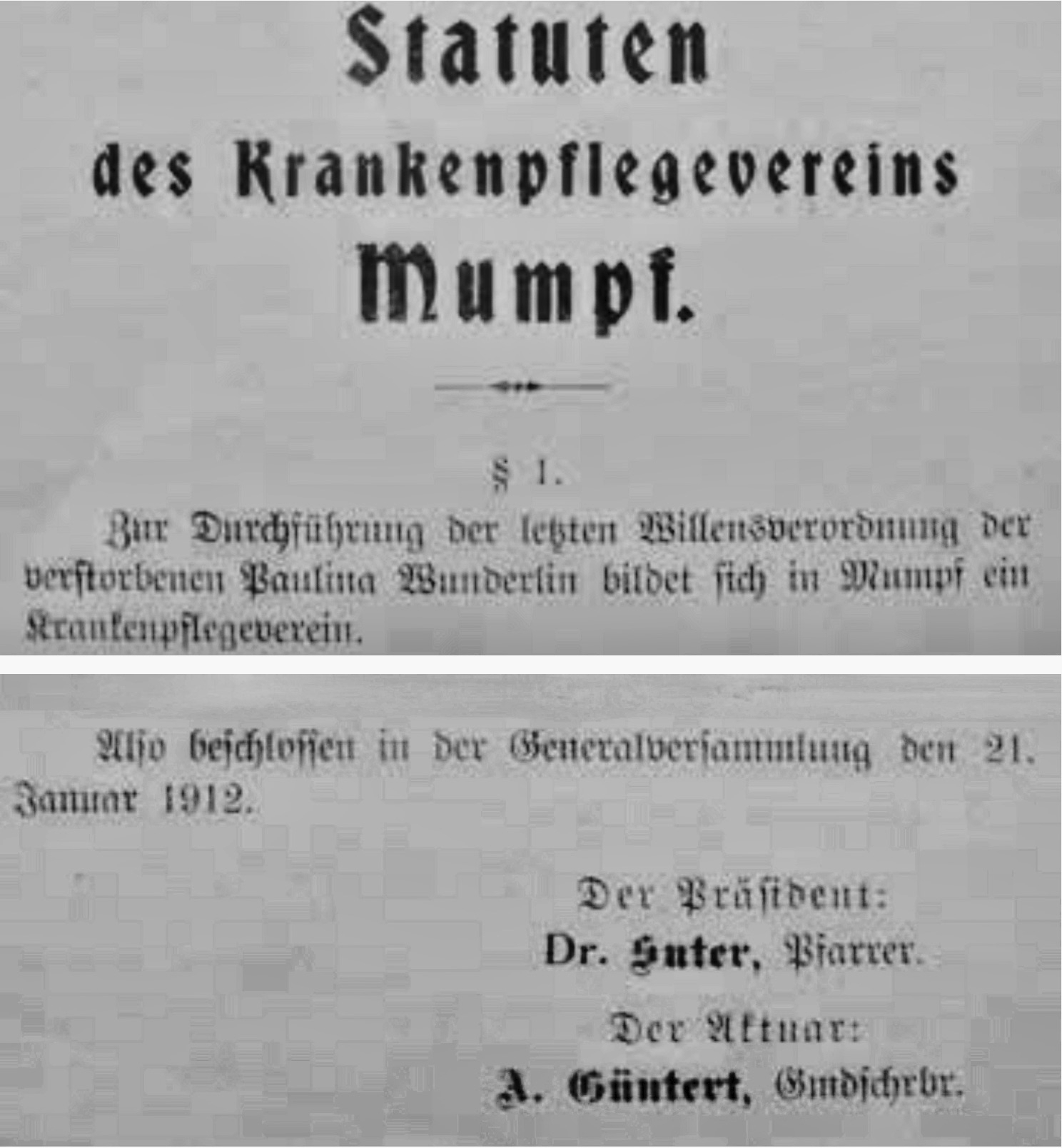

Die Gründung des Krankenpflegevereins

Pfarrer Dr. Hermann Suter bekam vom Gemeinderat Mumpf 1911 zwei Aufträge:

Erstens: Entwurf der Statuten für den Krankenpflegeverein

Zweitens: Suche nach einer Krankenpflegerin

Dem schreibgewandten Pfarrer gelangen die Statuten auf Anhieb. Die Suche nach einer Krankenschwester dauerte deutlich länger. Es gab Mangel an Pflegerinnen – und Ordensschwester durften nicht alleine wohnen und arbeiten. Fündig wurde er in Deutschland bei den „Franziskanerinnen vom göttlichen Herzen Jesu* in Gengenbach, zehn Kilometer südlich von Offenburg.

Die Gründungsversammlung fand am 21. Januar 1912 statt. Als Mitglieder im Krankenpflegeverein wurden Familien und Einzelpersonen aufgenommen. Im sieben Personen zählenden Vorstand mussten nach der Verfügung der Stifterin Paulina Wunderlin zwei Frauen vom Frauenverein Mumpf, der jeweilige Pfarrer und ein Gemeinderatsmitglied mitwirken.

Dem Krankenpflegeverein Mumpf durften auch Einwohner von Wallbach beitreten, da die beiden Kirchgemeinden ja zusammen gehörten.

Die Mitglieder hatten bei der Gründung einen Jahresbeitrag von 3 Franken zu bezahlen. Sie erhielten dadurch ein Anrecht auf unentgeltliche Krankenpflege durch die Krankenschwestern, ohne Rücksicht auf die Konfession. Mit der Zeit stieg der Jahresbeitrag auf 9 Franken.

Nichtmitglieder bezahlten für die Betreuungen wie folgt:

Pro Pflegetag 1 Franken

Pro Nachtwache 1.50 Franken

Die Arbeiten unterlagen einer klaren Regelung: Der Vorstand besorgte die Anstellung der Krankenschwestern vom Franziskaner-Orden aus Gengenbach, die Überwachung ihrer Arbeit und die Verwaltung des Schwesternhauses und des Mobiliars.

Die Krankenschwestern hatten ein genaues Tagebuch über ihre Arbeiten zu führen, das jederzeit vom Vorstand eingesehen werden konnte.

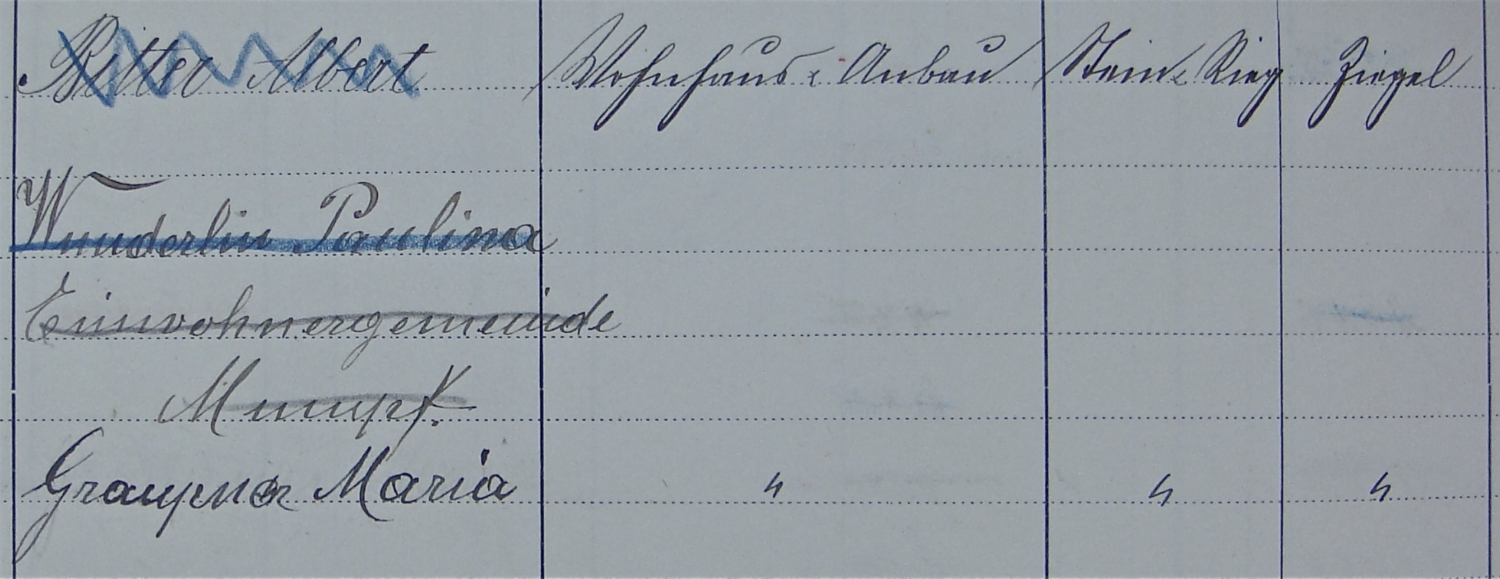

Doch das Häuschen muss sich als zu klein erwiesen haben für die Krankenstation und die Wohnbedürfnisse der beiden Nonnen. Bereits 1917 verkaufte es die Gemeinde an Maria Graupner, wie der Eintrag im Lagerbuch Mumpf nachweist, um mit dem Erlös ein grösseres Haus zu erwerben.

Im Jahr 1927 wurde in Wallbach ein eigener Krankenpflegeverein gegründet. Dadurch konnten in Mumpf nicht mehr zwei Schwestern beschäftigt werden. An Stelle der zweiten Krankenschwester wurde eine „Kleinkinderschwester“ angestellt.

Im Haus neben der „Glocke“ an der Hauptstrasse konnte die „Kleinkinderschule“ eingerichtet werden, dort, wo 1934 der Volg-Laden entstand. Das „Schulgeld“ betrug 40 Rappen pro Kind und pro Woche. Mumpf war somit eine der ersten Gemeinden im Aargau, die einen Kindergarten führte.

1934 wechselten die Schwestern die Lokalitäten erneut. Die Gemeinde errichtete einen Neubau im Graubühl, wo die Krankenstation und die Kleinkinderschule gleichzeitig untergebracht werden konnten.

Im Jahr 1976 wurden die Franziskaner-Schwestern nach Gengenbach zurückgerufen, was die Auflösung der Krankenstation Mumpf bedeutete. Das Schwesternhaus von Zeiningen übernahm die Betreuung der Kranken, bis sich der Krankenpflegeverein Mumpf 1999 auflöste und sich die Gemeinde der Spitex Mittleres Fricktal anschloss. Im Jahr 2014 erfolgte die Gründung der Spitex Fricktal AG. Darin sind 17 Fricktaler Gemeinden zusammengeschlossen im Dienste der Kranken.

Die Schwestern setzten sich ohne Zeitbeschränkungen „für Gottes Lohn“ für ihre Arbeit ein. Schwester „Casimir“, mit bürgerlichem Namen Adelheid Scheurer, erhielt 1968 für ihren Jahrzehnte dauernden Einsatz als Kindergärtnerin das Mumpfer Ehrenbürgerrecht.

Recherche:

Gerhard Trottmann

Quellen:

Gemeinderatsprotokolle 1912

Lagerbuch der Gemeinde Mumpf

Statuten des Krankenpflegevereins im Gemeindearchiv

Fotoarchiv Dorfmuseum Mumpf

Preussenzoff 1853: Mumpfer Flösser erschossen

Nach 1840 sehnten sich im Badischen die Menschen nach Freiheit, wie sie die Eidgenossen kannten. Sie wollten sich vom Königtum abwenden. Es war die Zeit der „Badischen Revolution“ für die Freiheit, gegen die preussische Monarchie und Fürstenwillkür. Die Freischärler im Grossherzogtum Baden mit ihrer Nähe zur Eidgenossenschaft genossen ennet dem Rhein grossen Rückhalt. Doch die Obrigkeit in Säckingen, von der preussischen Monarchie abhängig, beobachtete die Schweizer mit kritischen Augen und hielt streng dagegen.

Die Parole „Freiheit, Wohlstand, Bildung für alle“ wurde von Schweizer Seite genüsslich unterstützt. Die Freischärler durften sich ohne weiteres auf Schweizer Boden zu Versammlungen treffen und ihre Aktionen besprechen.

Zusätzlich herrschte zwischen der Eidgenossenschaft und Preussen dicke Luft wegen des Kantons Neuenburg. Dieser gehörte durch seinen Beitritt 1814 einerseits zur Schweiz, andererseits war er noch immer dem König von Preussen unterstellt. Die Lage war verworren. Der Wiener Kongress 1815 bestätigte den Beitritt Neuenburgs zur Schweiz und gleichzeitig die Regentschaft der Preussen. 1848 eroberten über 1000 liberale Revolutionäre das Schloss in der Stadt Neuenburg und riefen die Republik aus. Der Preussenkönig gab nicht nach. 1856 bestand eine unmittelbare Kriegsgefahr zwischen Preussen und der Eidgenossenschaft. Man befürchtete einen preussischen Angriff über den Rhein in die Schweiz. Doch 1857 war der Spuk vorbei, der Preussenkönig verzichtete durch politischen Druck auf Neuenburg.

Spannungsgeladenes Knistern zwischen Mumpf und Säckingen.

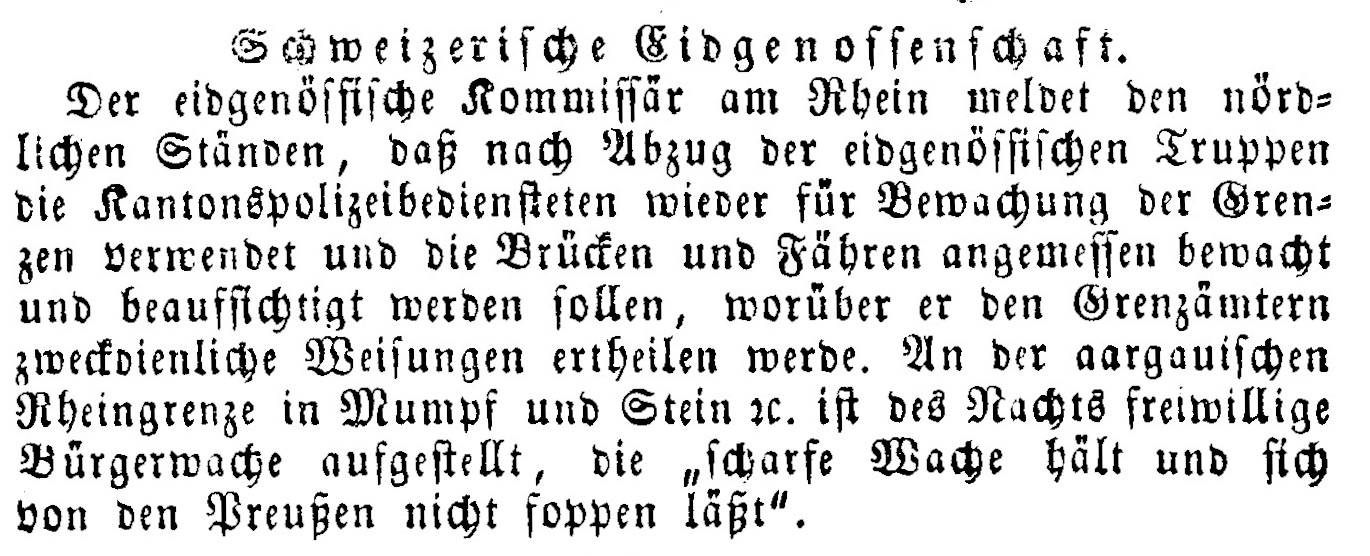

1849 wurde im Rahmen verschiedener Grenzstreitigkeiten am Rhein die Schweizer Armee aufgeboten unter dem Befehl von General Henri Dufour. Dies konnte die Lage vor allem um Schaffhausen beruhigen. Somit wurden die eidgenössischen Truppen zwischen Bodensee und Basel zurückgezogen. Doch die Mumpfer und Steiner Bürger gaben sich damit nicht zufrieden. Die „Eidgenössische Zeitung“ vom 8. September 1849 schrieb von einer „Scharfen Wache“ von Mumpfer und Steiner Bürgern am Rhein.

Scharfe Wache auf eidgenössischer Seite

Die brennenden Wachthütten beiderseits vom Rhein

Am 16. März 1849 die berichtete die Nationalzeitung und am 20. September die Neue Zürcher Zeitung vom Brand einer preussischen Wachthütte.

„Heute mir, morgen dir. Gestern Nachmittags 2 Uhr hatten wir das interessante Schauspiel eines kleinen Brandes auf dem jenseitigen Rheinufer. - Die gegenüber von Mumpf stehende königlich preussische Wachthütte ging nämlich in Flammen auf; nicht etwa aus Rache für das diesseits verübte Bubenstück, o nein“.

Offenbar muss durch eine preussische Aktion auf Schweizer Seite kurze Zeit vorher eine leere Hütte in Brand gesteckt worden sein.

Die preussische Wachthütte muss durch einen unvorsichtig Pfeife rauchenden preussischen Soldaten in Brand geraten sein. Schadenfroh schreibt die Zeitung weiter:

„Man denke sich den Jammer und Schrecken, als in der unmittelbaren Nähe des Rheins, wo also kein Wassermangel war, nicht nur die Hütte in Flammen aufging, sondern mit derselben Habersäcke, Mäntel und Patronentaschen. Letztere verursachten uns ein besonderes Gaudium, da die darin befindlichen Patronen sich ebenfalls entzündeten, und es zu einem Feuerteufeln kam, das uns Grenzbewohnern so zu Herzen ging, dass wir eine Fortsetzung davon jetzt noch wünschen. - So wäre denn unsere leere abgebrannte Hütte hinlänglich gerächt.“

Es gab auch freundschaftlichen Austausch zwischen Mumpfern und Preussen.

Aus der „Neue Zürcher Zeitung“ vom 6. August 1849:

Unlängst rief eine preussische Schildwache, die bei Mumpf einem schweizerischen Posten vom 72sten Infanterie-Bataillon am Rhein gegenüber stand: Schweizer, schickt uns doch Käse und Wein, wir sind hier auf einem ganz verlorenen Posten. Unsere Leute gingen ins nahe Wirtshaus, fassten Käs und Wein und vergassen auch das Brot nicht, sandten dasselbe durch den Fährmann den Preussen zu, die den richtigen Erhalt bald mit dem freudigen Rufe bescheinten: „Ihr seid brav, Schweizer! Kommt doch herüber, wir sind ja nicht Feinde.“ Richtig schifften sich von den unsern ein und hinüber und brachten dann von den Preussen mit und eben sassen die Käppi und Spitzhauben im muntersten Verkehr - als der Rundoffizier kam und den pokulierenden [bechern, zechen] Herrschaften bemerkte: Dergleichen gegenseitige Besuche seien zwar sehr artig, aber verboten, worauf die Preussen sehr höflich grüssend sich entfernten …

Mumpfer und Steiner erhielten Verbot für das preussische Staatsgebiet

Die „Leipziger Zeitung“ vom 7. Oktober und die „Wiener Zeitung“ vom 11. Oktober 1850 meldeten eine happige Verschärfung der Lage:

Laut amtlichen Mitteilungen ist durch Erlass des Preussischen Truppencommandanten in Säckingen den Einwohnern der Aargauischen Gemeinden Mumpf und Stein das Betreten des Badischen Staatsgebietes bis auf weiteres untersagt.

Grund dafür war, dass die Einwohner der beiden Dörfer die badischen Revolutionäre und deren Anführer schützten und ihnen Unterschlupf gewährten. So ist belegt, dass der Freischärler Carl Gersbach als polizeilich Gesuchter beim Mumpfer Flösser Alois Güntert Unterschlupf fand. (1)

Als es im Gasthaus „Sonne“ zu Disputen kam zwischen preussischen Offizieren und den politisch verfolgten Gersbach und Dossenbach, mischten sich Mumpfer Einwohner in die Diskussionen ein und beschimpften die Preussen sehr heftig. Darauf verfügte der preussische Kommandant in Säckingen die einjährige Sperre, von der u.a. in der Wiener und Leipziger Zeitung zu lesen war.

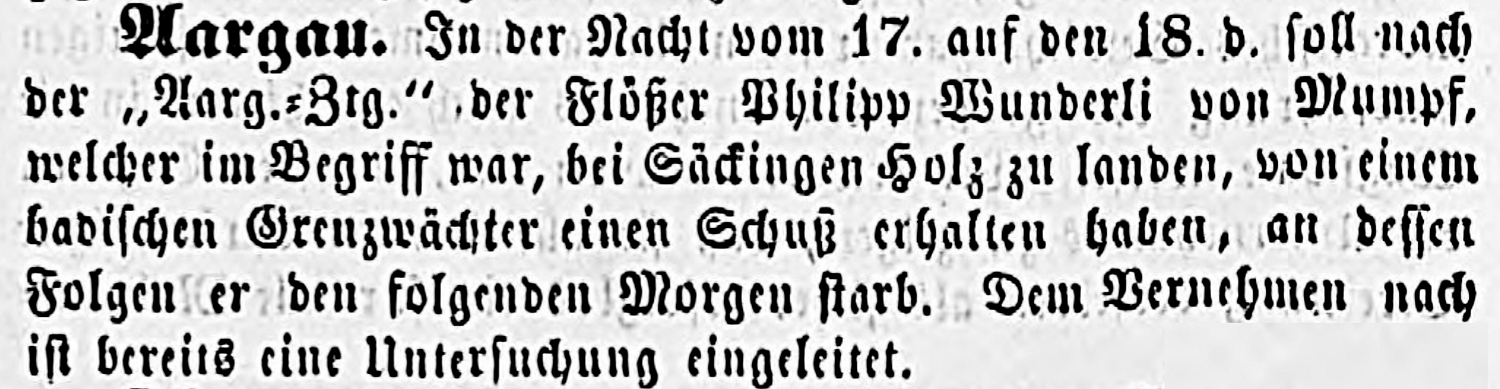

Deutscher Grenzwächter erschiesst Mumpfer Flösser

Auch die Erschiessung des Mumpfer Flössers Philipp Wunderlin steht im Zusammenhang mit den Spannungen links und recht der Rheins. Die St.Galler Zeitung vom 23. September 1853 schrieb:

Gemäss Angaben im Sterbebuch der Gemeinde Mumpf ist Philipp Wunderlin am Morgen des 18. September um 3 Uhr morgens verstorben, die Beerdigung war dann am 20. des Monats. Er erreichte ein Alter von 26 Jahren, 4 Monaten und 20 Tagen. Sein Vater war Niklaus Wunderlin, der um 1830 viele Auswanderer per Schiff von Mumpf nach Altbreisach, etwa 60 Kilometer nördlich von Basel, brachte.

Das Schwurgericht Freiburg im Breisgau behandelte im darauffolgenden Frühling den Fall. Am 4. April 1854 berichtete die St. Galler Zeitung darüber: Der Zollgardist sei schweizerfeindlich eingestellt gewesen. Der badische Zollwächter sei für die Tötung zu „bloss zu 11 Monaten Korrektionshaft“ verurteilt worden. Ein hochgestellter badischer Zollbeamter hinterliess folgende Aussage: „Die Bewohner der aargauischen Ortschaften Mumpf und Stein seien die ärgsten Schmuggler weit und breit.“ Und der Angeklagte habe beim Verhör gesagt: „Es ist ja nur ein Schweizer.“

Höhepunkt der Grenz-Spannungen

Recherche:

Gerhard Trottmann

Quellen:

Zeitungstexte: www.e-newspaperarchives.ch und www.deutsche-digitale-bibliothek.de/newspaper

(1) Adelheid Enderle in „Vom Jura zum Schwarzwald“ 1998, ab Seite 35

(2) Wikipedia

Die Parole „Freiheit, Wohlstand, Bildung für alle“ wurde von Schweizer Seite genüsslich unterstützt. Die Freischärler durften sich ohne weiteres auf Schweizer Boden zu Versammlungen treffen und ihre Aktionen besprechen.

Zusätzlich herrschte zwischen der Eidgenossenschaft und Preussen dicke Luft wegen des Kantons Neuenburg. Dieser gehörte durch seinen Beitritt 1814 einerseits zur Schweiz, andererseits war er noch immer dem König von Preussen unterstellt. Die Lage war verworren. Der Wiener Kongress 1815 bestätigte den Beitritt Neuenburgs zur Schweiz und gleichzeitig die Regentschaft der Preussen. 1848 eroberten über 1000 liberale Revolutionäre das Schloss in der Stadt Neuenburg und riefen die Republik aus. Der Preussenkönig gab nicht nach. 1856 bestand eine unmittelbare Kriegsgefahr zwischen Preussen und der Eidgenossenschaft. Man befürchtete einen preussischen Angriff über den Rhein in die Schweiz. Doch 1857 war der Spuk vorbei, der Preussenkönig verzichtete durch politischen Druck auf Neuenburg.

Spannungsgeladenes Knistern zwischen Mumpf und Säckingen.

1849 wurde im Rahmen verschiedener Grenzstreitigkeiten am Rhein die Schweizer Armee aufgeboten unter dem Befehl von General Henri Dufour. Dies konnte die Lage vor allem um Schaffhausen beruhigen. Somit wurden die eidgenössischen Truppen zwischen Bodensee und Basel zurückgezogen. Doch die Mumpfer und Steiner Bürger gaben sich damit nicht zufrieden. Die „Eidgenössische Zeitung“ vom 8. September 1849 schrieb von einer „Scharfen Wache“ von Mumpfer und Steiner Bürgern am Rhein.

Scharfe Wache auf eidgenössischer Seite

Die brennenden Wachthütten beiderseits vom Rhein

Am 16. März 1849 die berichtete die Nationalzeitung und am 20. September die Neue Zürcher Zeitung vom Brand einer preussischen Wachthütte.

„Heute mir, morgen dir. Gestern Nachmittags 2 Uhr hatten wir das interessante Schauspiel eines kleinen Brandes auf dem jenseitigen Rheinufer. - Die gegenüber von Mumpf stehende königlich preussische Wachthütte ging nämlich in Flammen auf; nicht etwa aus Rache für das diesseits verübte Bubenstück, o nein“.

Offenbar muss durch eine preussische Aktion auf Schweizer Seite kurze Zeit vorher eine leere Hütte in Brand gesteckt worden sein.

Die preussische Wachthütte muss durch einen unvorsichtig Pfeife rauchenden preussischen Soldaten in Brand geraten sein. Schadenfroh schreibt die Zeitung weiter:

„Man denke sich den Jammer und Schrecken, als in der unmittelbaren Nähe des Rheins, wo also kein Wassermangel war, nicht nur die Hütte in Flammen aufging, sondern mit derselben Habersäcke, Mäntel und Patronentaschen. Letztere verursachten uns ein besonderes Gaudium, da die darin befindlichen Patronen sich ebenfalls entzündeten, und es zu einem Feuerteufeln kam, das uns Grenzbewohnern so zu Herzen ging, dass wir eine Fortsetzung davon jetzt noch wünschen. - So wäre denn unsere leere abgebrannte Hütte hinlänglich gerächt.“

Es gab auch freundschaftlichen Austausch zwischen Mumpfern und Preussen.

Aus der „Neue Zürcher Zeitung“ vom 6. August 1849:

Unlängst rief eine preussische Schildwache, die bei Mumpf einem schweizerischen Posten vom 72sten Infanterie-Bataillon am Rhein gegenüber stand: Schweizer, schickt uns doch Käse und Wein, wir sind hier auf einem ganz verlorenen Posten. Unsere Leute gingen ins nahe Wirtshaus, fassten Käs und Wein und vergassen auch das Brot nicht, sandten dasselbe durch den Fährmann den Preussen zu, die den richtigen Erhalt bald mit dem freudigen Rufe bescheinten: „Ihr seid brav, Schweizer! Kommt doch herüber, wir sind ja nicht Feinde.“ Richtig schifften sich von den unsern ein und hinüber und brachten dann von den Preussen mit und eben sassen die Käppi und Spitzhauben im muntersten Verkehr - als der Rundoffizier kam und den pokulierenden [bechern, zechen] Herrschaften bemerkte: Dergleichen gegenseitige Besuche seien zwar sehr artig, aber verboten, worauf die Preussen sehr höflich grüssend sich entfernten …

Mumpfer und Steiner erhielten Verbot für das preussische Staatsgebiet

Die „Leipziger Zeitung“ vom 7. Oktober und die „Wiener Zeitung“ vom 11. Oktober 1850 meldeten eine happige Verschärfung der Lage:

Laut amtlichen Mitteilungen ist durch Erlass des Preussischen Truppencommandanten in Säckingen den Einwohnern der Aargauischen Gemeinden Mumpf und Stein das Betreten des Badischen Staatsgebietes bis auf weiteres untersagt.

Grund dafür war, dass die Einwohner der beiden Dörfer die badischen Revolutionäre und deren Anführer schützten und ihnen Unterschlupf gewährten. So ist belegt, dass der Freischärler Carl Gersbach als polizeilich Gesuchter beim Mumpfer Flösser Alois Güntert Unterschlupf fand. (1)

Als es im Gasthaus „Sonne“ zu Disputen kam zwischen preussischen Offizieren und den politisch verfolgten Gersbach und Dossenbach, mischten sich Mumpfer Einwohner in die Diskussionen ein und beschimpften die Preussen sehr heftig. Darauf verfügte der preussische Kommandant in Säckingen die einjährige Sperre, von der u.a. in der Wiener und Leipziger Zeitung zu lesen war.

Deutscher Grenzwächter erschiesst Mumpfer Flösser

Auch die Erschiessung des Mumpfer Flössers Philipp Wunderlin steht im Zusammenhang mit den Spannungen links und recht der Rheins. Die St.Galler Zeitung vom 23. September 1853 schrieb:

Gemäss Angaben im Sterbebuch der Gemeinde Mumpf ist Philipp Wunderlin am Morgen des 18. September um 3 Uhr morgens verstorben, die Beerdigung war dann am 20. des Monats. Er erreichte ein Alter von 26 Jahren, 4 Monaten und 20 Tagen. Sein Vater war Niklaus Wunderlin, der um 1830 viele Auswanderer per Schiff von Mumpf nach Altbreisach, etwa 60 Kilometer nördlich von Basel, brachte.

Das Schwurgericht Freiburg im Breisgau behandelte im darauffolgenden Frühling den Fall. Am 4. April 1854 berichtete die St. Galler Zeitung darüber: Der Zollgardist sei schweizerfeindlich eingestellt gewesen. Der badische Zollwächter sei für die Tötung zu „bloss zu 11 Monaten Korrektionshaft“ verurteilt worden. Ein hochgestellter badischer Zollbeamter hinterliess folgende Aussage: „Die Bewohner der aargauischen Ortschaften Mumpf und Stein seien die ärgsten Schmuggler weit und breit.“ Und der Angeklagte habe beim Verhör gesagt: „Es ist ja nur ein Schweizer.“

Höhepunkt der Grenz-Spannungen

Am 13. Dezember 1856 brach Preussen die diplomatischen Beziehungen zur Schweiz ab und setzte die Mobilmachung seiner Armee auf den 1. Januar 1857 fest.

Die Bundesversammlung wählte am 27. Dezember 1856 erneut Henri Dufour zum Oberbefehlshaber der Schweizer Armee. Die Preussen planten einen Vorstoss über die Grenze bis Bern.

Unter dem Einfluss des französischen Kaisers Napoleeon III (2) wurde der Konflikt im Laufe der Zeit jedoch durch Verhandlungen gelöst.

Die Bundesversammlung wählte am 27. Dezember 1856 erneut Henri Dufour zum Oberbefehlshaber der Schweizer Armee. Die Preussen planten einen Vorstoss über die Grenze bis Bern.

Unter dem Einfluss des französischen Kaisers Napoleeon III (2) wurde der Konflikt im Laufe der Zeit jedoch durch Verhandlungen gelöst.

Recherche:

Gerhard Trottmann

Quellen:

Zeitungstexte: www.e-newspaperarchives.ch und www.deutsche-digitale-bibliothek.de/newspaper

(1) Adelheid Enderle in „Vom Jura zum Schwarzwald“ 1998, ab Seite 35

(2) Wikipedia

Mord an der Wirtin zum „Adler“

Im westlichen Dorfteil, hundert Schritte von der „Glocke“ entfernt, stand das Gasthaus „Adler“, welches 1717 durch die vorderösterreichische Regierung das Tavernenrecht erhielt. 1727 hiess die Taverne „Zum schwarzen Adler“ und sie zeigte als Aushängeschild einen Doppeladler.

Im Jahre 1906 wurde der Gasthof zum „Adler“ durch die Wirtin und Witwe Ida Wunderlin-Güntert, geboren 1860, geführt, zusammen mit ihren beiden Töchtern Frida Lina (*2. Januar 1888) und Luise (*24. Dezember 1889). Nach dem Tod ihres Mannes Theophil Wunderlin am 17. Januar 1900 vermietete die Wirtin die Metzgerei im selben Haus an den 28 Jahre alten Metzger Siegfried Wunderlin. Dieser stammte aus Badisch Wallbach.

Der Junggeselle strebte ein Liebesverhältnis zur 1860 geborenen Wirtin an. Immer wieder muss er um die Hand der 45-jährigen Wirtin und Witwe angehalten haben. Nach mehreren Misserfolgen versuchte er sein Glück bei der älteren Tochter Lina. Doch auch diese lehnte ab.

Am Samstag 3. Februar 1906 bemühte er sich erneut um die Gunst der Wirtin. Diese war beim Zubereiten der Abendmahlzeit in der Küche beschäftigt und wies ihn erneut ab. Dabei betonte sie, er könne sich seine Bemühungen sparen, „sie seien ganz vergebens“. Dies brachte den Metzger derart in Rage, dass er den Revolver gegen das Genick der Wirtin richtete und schoss. Sie war augenblicklich tot. Im Sterbebuch der Pfarrei wird die Todeszeit mit 17.15 Uhr angegeben.

Die 18-jährige Tochter Lina befand sich im Haus und hörte den Schuss. Sie flüchtete ins Freie und rief um Hilfe. Der Täter indes flüchtete durch die Kegelbahn zum Abort, schloss sich dort ein und richtete sich mit einem Stirnschuss selber. Das Verbrechen löste im ganzen Fricktal grosse Betroffenheit und Anteilnahme aus.

Schon am Montag 5. Februar fand die Beerdigung statt. Am 13. Februar 1906 kam die älteste Tochter Lina mit dem Bruder der Verstorbenen und dem amtlichen Pfleger zum Gemeinderat, um die nächsten Schritte zu besprechen.

Am 17. Februar 1906 erfolgte durch den Gemeinderat der Beschluss einer öffentlichen Versteigerung des Mobiliars. Doch die Folgen für die jungen Töchter hätten sich dadurch als schwierig erwiesen.

Am 24. Februar wurde die Sache nochmals besprochen und nach der Gemeinderatssitzung bekannt gegeben, dass „die Wirtschaft durch die minderjährigen Töchter, unter Aufsicht des Pflegers und der Verwandten einstweilen besorgt“ und somit weiter geführt werde.

Im März 1906 verhandelte der Gemeindeammann mit dem Vater des Mörders über eine Entschädigung an die hinterbliebenen Töchter, wobei sie sich auf eine Summe von 3000 Franken einigten.

Recherche:

Gerhard Trottmann

Quellen:

„Neue Zürcher Zeitung“ vom 5. Februar 1906

„Bote vom Untersee und Rhein“ vom 7. Februar 1906

„Le Nouvelliste“ vom 10. Februar 1906

Gemeinderatsprotokolle Februar und März 1906

Geburts-, Ehe- und Sterbebücher im Pfarreiarchiv

Theophil Wunderlin, geboren 1853, betrieb als Adlerwirt gleichzeitig eine Metzgerei im Haus. Auf der Foto steht eine Festgesellschaft vor dem Gasthaus. Erkennbar sind die beiden Anschriften „Gasthaus zum Adler“ und über dem ersten Fenster beim Eingang „Metzgerei“.

Im Jahre 1906 wurde der Gasthof zum „Adler“ durch die Wirtin und Witwe Ida Wunderlin-Güntert, geboren 1860, geführt, zusammen mit ihren beiden Töchtern Frida Lina (*2. Januar 1888) und Luise (*24. Dezember 1889). Nach dem Tod ihres Mannes Theophil Wunderlin am 17. Januar 1900 vermietete die Wirtin die Metzgerei im selben Haus an den 28 Jahre alten Metzger Siegfried Wunderlin. Dieser stammte aus Badisch Wallbach.

Der Junggeselle strebte ein Liebesverhältnis zur 1860 geborenen Wirtin an. Immer wieder muss er um die Hand der 45-jährigen Wirtin und Witwe angehalten haben. Nach mehreren Misserfolgen versuchte er sein Glück bei der älteren Tochter Lina. Doch auch diese lehnte ab.

Am Samstag 3. Februar 1906 bemühte er sich erneut um die Gunst der Wirtin. Diese war beim Zubereiten der Abendmahlzeit in der Küche beschäftigt und wies ihn erneut ab. Dabei betonte sie, er könne sich seine Bemühungen sparen, „sie seien ganz vergebens“. Dies brachte den Metzger derart in Rage, dass er den Revolver gegen das Genick der Wirtin richtete und schoss. Sie war augenblicklich tot. Im Sterbebuch der Pfarrei wird die Todeszeit mit 17.15 Uhr angegeben.

Die 18-jährige Tochter Lina befand sich im Haus und hörte den Schuss. Sie flüchtete ins Freie und rief um Hilfe. Der Täter indes flüchtete durch die Kegelbahn zum Abort, schloss sich dort ein und richtete sich mit einem Stirnschuss selber. Das Verbrechen löste im ganzen Fricktal grosse Betroffenheit und Anteilnahme aus.

Schon am Montag 5. Februar fand die Beerdigung statt. Am 13. Februar 1906 kam die älteste Tochter Lina mit dem Bruder der Verstorbenen und dem amtlichen Pfleger zum Gemeinderat, um die nächsten Schritte zu besprechen.

Am 17. Februar 1906 erfolgte durch den Gemeinderat der Beschluss einer öffentlichen Versteigerung des Mobiliars. Doch die Folgen für die jungen Töchter hätten sich dadurch als schwierig erwiesen.

Am 24. Februar wurde die Sache nochmals besprochen und nach der Gemeinderatssitzung bekannt gegeben, dass „die Wirtschaft durch die minderjährigen Töchter, unter Aufsicht des Pflegers und der Verwandten einstweilen besorgt“ und somit weiter geführt werde.

Im März 1906 verhandelte der Gemeindeammann mit dem Vater des Mörders über eine Entschädigung an die hinterbliebenen Töchter, wobei sie sich auf eine Summe von 3000 Franken einigten.

Recherche:

Gerhard Trottmann

Quellen:

„Neue Zürcher Zeitung“ vom 5. Februar 1906

„Bote vom Untersee und Rhein“ vom 7. Februar 1906

„Le Nouvelliste“ vom 10. Februar 1906

Gemeinderatsprotokolle Februar und März 1906

Geburts-, Ehe- und Sterbebücher im Pfarreiarchiv

Mumpfer Bürger in Basel ermordet

Es war der 5. Januar 1934. Die Bank Wever & Co. an der Elisabethenstrasse.Basel wurde überfallen und zwei Bankkassier kaltblütig erschossen. Auch die anschliessende Flucht und die Verfolgung der beiden Mörder Sandweg und Velte durch die Polizei forderte mehrere Tote. Schliesslich begingen die beiden Täter Kurt Sandweg und Waldemar Velte, beide mit Jahrgang 1910, also 24-jährig, Selbstmord.

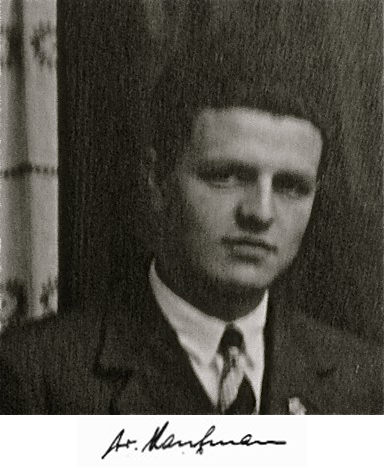

Die ersten Opfer waren die anwesenden Bankangestellten, Arnold Kaufmann und J. Beuttler. Die nachfolgende Aufnahme zeigt den Arbeitsplatz von Arnold Kaufmann.

Arnold Kaufmann stand unmittelbar vor der Hochzeit mit der ebenfalls aus dem östlichen Mumpf stammenden Maja Kaufmann.

Der Fall wurde vielfach aufgearbeitet, so 1968 in der Verfilmung „Sommersprossen", 1992 im Laufentaler Jahrbuch mit dem Aufsatz „Die Treibjagd auf die Basler Raubmörder", 2002 durch Alex Capus im Roman „Fast ein bisschen Frühling" und 2011 in der Kaserne Basel mit dem Theaterstück „Mein Kopfschuss sitzt nicht“.

Die beiden Täter Velte und Sandweg, stammten aus vermögenden deutschen Unternehmerkreisen, von Beruf waren beide Techniker, jedoch arbeitslos. Sie führten ein Tagebuch, wo sie ihre Verbrechen und Morde als heroische Taten festhielten.

Die Jagd auf die beiden Mehrfachmörder kostete eine Woche später drei Polizisten das Leben, ein anderer Polizist wurde schwer verletzt. Ein weiteres - unschuldiges Opfer gab es bei einer Kontrolle im Laufental.

In der Nacht vom Sonntag, 21. Januar auf den Montag haben sich Sandweg und Velte „einvernehmlich“ erschossen. Vom Hunger getrieben telefonierten die beiden Raubmörder von einem Barackentelefon aus ihren Mädchen, dass sie ihnen in den Margarethenpark etwas zu essen bringen sollten. Die jungen Frauen, die bisher ahnungslos Bekanntschaft mit den Verbrechern hatten, benachrichtigten aber die Polizei, die dann sofort den Margarethenpark umzingelte. Da die Verbrecher keinen Ausweg mehr sahen, begingen sie Selbstmord. Der eine war sofort tot, der andere erwachte bei Tagesanbruch aus der Bewusstlosigkeit und gab sich eine zweite Kugel.

Die ganze Geschichte hatte auch eine amouröse Seite. In Basel verliebte sich Kurt Sandweg in die Schallplatten-Verkäuferin Dorly Schupp. Tag für Tag kauften er und sein Freund eine Tango-Platte, bis das Geld aufgebraucht war und der nächste Banküberfall nötig wurde. Abends gingen die drei und eine Freundin der Verkäuferin am Rhein spazieren, wo auch eine Erinnerungsfoto entstand.

Der Mord an Arnold Kaufmann und J. Beuttler und die Jagd nach den Mördern bewegte die ganze Schweiz.

In Mumpf nahm die ganze Gemeinde grossen Anteil mit der Familie und der nun alleine dastehenden Braut Maja Kaufmann. Die Tat war noch Jahrzehnte danach im Dorf präsent.

Der einzige Vermerk im Gemeinderatsprotokoll stammt vom 13. Jenner 1934:

Das Erbschaftsamt Baselstadt teilt mit, dass der im Bürgerspital verstorbene Arnold Kaufmann, Bankbeamter von Mumpf keine Vermögenswerte hinterlassen hat und dass deren angehörenden Effekten von dessen Angehörigen bezogen wurde.

Recherche:

Gerhard Trottmann

Quellen:

Staatsarchiv Baselstadt, GA-REG 3d 5-1 (1) 2

„Die Schweizer Hausfrau“, Heft 5, 1934

Die ersten Opfer waren die anwesenden Bankangestellten, Arnold Kaufmann und J. Beuttler. Die nachfolgende Aufnahme zeigt den Arbeitsplatz von Arnold Kaufmann.

Arnold Kaufmann war ein junger Mumpfer Bürger. Er wohnte in seinem Elternhaus an der Hauptstrasse, gleich anfangs rechts im östlichen Mumpf. Mit seinen 25 Jahren beteiligte er sich rege am Mumpfer Dorfleben. Er war Mitglied im Männerchor. Für die Öffentlichkeit wirkte er bei der Güterregulierung mit, die von 1930 bis 1935 stattfand. Er war für die finanziellen Belange dieses Unterfangens zuständig.

Arnold Kaufmann stand unmittelbar vor der Hochzeit mit der ebenfalls aus dem östlichen Mumpf stammenden Maja Kaufmann.

Der Fall wurde vielfach aufgearbeitet, so 1968 in der Verfilmung „Sommersprossen", 1992 im Laufentaler Jahrbuch mit dem Aufsatz „Die Treibjagd auf die Basler Raubmörder", 2002 durch Alex Capus im Roman „Fast ein bisschen Frühling" und 2011 in der Kaserne Basel mit dem Theaterstück „Mein Kopfschuss sitzt nicht“.

Die beiden Täter Velte und Sandweg, stammten aus vermögenden deutschen Unternehmerkreisen, von Beruf waren beide Techniker, jedoch arbeitslos. Sie führten ein Tagebuch, wo sie ihre Verbrechen und Morde als heroische Taten festhielten.

Die Jagd auf die beiden Mehrfachmörder kostete eine Woche später drei Polizisten das Leben, ein anderer Polizist wurde schwer verletzt. Ein weiteres - unschuldiges Opfer gab es bei einer Kontrolle im Laufental.

In der Nacht vom Sonntag, 21. Januar auf den Montag haben sich Sandweg und Velte „einvernehmlich“ erschossen. Vom Hunger getrieben telefonierten die beiden Raubmörder von einem Barackentelefon aus ihren Mädchen, dass sie ihnen in den Margarethenpark etwas zu essen bringen sollten. Die jungen Frauen, die bisher ahnungslos Bekanntschaft mit den Verbrechern hatten, benachrichtigten aber die Polizei, die dann sofort den Margarethenpark umzingelte. Da die Verbrecher keinen Ausweg mehr sahen, begingen sie Selbstmord. Der eine war sofort tot, der andere erwachte bei Tagesanbruch aus der Bewusstlosigkeit und gab sich eine zweite Kugel.

Die ganze Geschichte hatte auch eine amouröse Seite. In Basel verliebte sich Kurt Sandweg in die Schallplatten-Verkäuferin Dorly Schupp. Tag für Tag kauften er und sein Freund eine Tango-Platte, bis das Geld aufgebraucht war und der nächste Banküberfall nötig wurde. Abends gingen die drei und eine Freundin der Verkäuferin am Rhein spazieren, wo auch eine Erinnerungsfoto entstand.

Der Mord an Arnold Kaufmann und J. Beuttler und die Jagd nach den Mördern bewegte die ganze Schweiz.

In Mumpf nahm die ganze Gemeinde grossen Anteil mit der Familie und der nun alleine dastehenden Braut Maja Kaufmann. Die Tat war noch Jahrzehnte danach im Dorf präsent.

Der einzige Vermerk im Gemeinderatsprotokoll stammt vom 13. Jenner 1934:

Das Erbschaftsamt Baselstadt teilt mit, dass der im Bürgerspital verstorbene Arnold Kaufmann, Bankbeamter von Mumpf keine Vermögenswerte hinterlassen hat und dass deren angehörenden Effekten von dessen Angehörigen bezogen wurde.

Recherche:

Gerhard Trottmann

Quellen:

Staatsarchiv Baselstadt, GA-REG 3d 5-1 (1) 2

„Die Schweizer Hausfrau“, Heft 5, 1934

Skandal! Autofallen in Mumpf

Vor 1900 waren die Strassen Allgemeingut. Fussgänger, spielende Kinder, Fahrräder, frei laufende Hunde, Katzen, Hühner und Gänse, Fuhrwerke und Kutschen prägten das Bild. Bald aber bewegten sich auch Wagen mit Motoren auf den noch längst nicht geteerten Strassen.

Anwohner und Kutscher beschwerten sich über den „Automobilunfug“. Staubwolken, Geknatter, Gestank von Benzin und Schmieröl und das Benehmen der „Auto-Protzen“ störte das Fussvolk. Auch das Fehlverhalten vieler Autofahrer förderte den Unmut. Für manche Herren am Steuerrad erhielt eine Ausfahrt erst dann das richtig sportliche Gefühl, wenn er Hunde oder Federvieh überfahren konnte. (1)

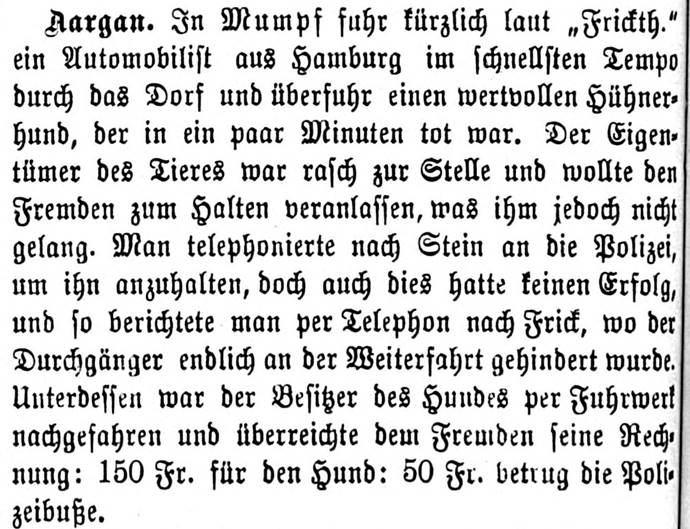

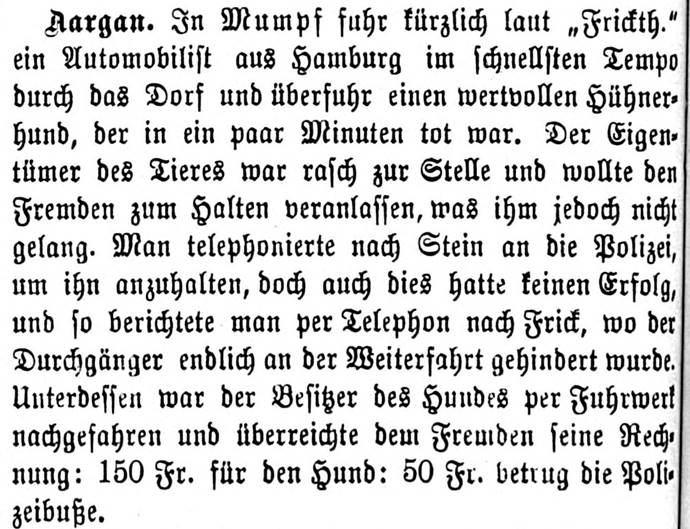

So gibt es in der Zeitung „Bote vom Untersee und Rhein“ vom 5. Juli 1904 zu lesen:

Es begann ein allgemeines Aufbäumen gegen ein „stinkendes und lärmendes Ungetüm“. Am 17. August 1900 verbot die Kantonsregierung Graubündens das Fahren mit Automobilen auf sämtlichen Strassen des Kantons. 1908 forderten im Aargau 42 Gemeinden ein Autoverbot. (2)

Gegen die Autofahrer als „rücksichtslose Herrenfahrer“ mit ihren „Stinkkarren“ gab es Fäusteschütteln, Zungeherausstrecken, den Hintern zeigen und Steinwürfe. Unbekannte unterbrachen in Küssnacht die Strasse nach Luzern mit einem dicken Draht. Autofahrer in der Innerschweiz wurden mit Wasser oder mit Gülle bespritzt, andere von Mistgabeln oder Ochsenpeitschen aufgehalten, wieder andere legten Hindernisse wie Baumstrünke oder Steine auf die Strassen. Und in Berlin wurden 1913 gar zwei Insassen eines Kabrioletts durch ein straff gespanntes Seil regelrecht geköpft. (3) Es gab halt noch keine Windschutzscheiben!

Die Motor-Wagen wurden als „gefährliche Spielzeuge müssiger Sportsleute“ bezeichnet. In den Zeitungen gab es Schlagwörter wie:

Auch Mumpf wehrt sich gegen die „Autoraser“ und „Kilometerfresser“!

Es war 1907. Die Hauptstrasse zwischen Zürich und Basel durch Mumpf war breiter als auch schon. Aber sie war längst nicht geteert. Das Aufkommen des Autoverkehrs brachte grosse Unruhe in den beschaulichen Kurort. Vorbei war die Idylle! Vor allem bei der abfallenden Dorfeinfahrt von Stein her entwickelten die motorisierten Vehikel gewaltige Staubwolken, heulenden Motorenlärm und stinkende Abgase für das ganze Dorf. Die Kurgäste beschwerten sich. Die Autofahrer bezeichnete man Autoraser und Kilometerfresser.

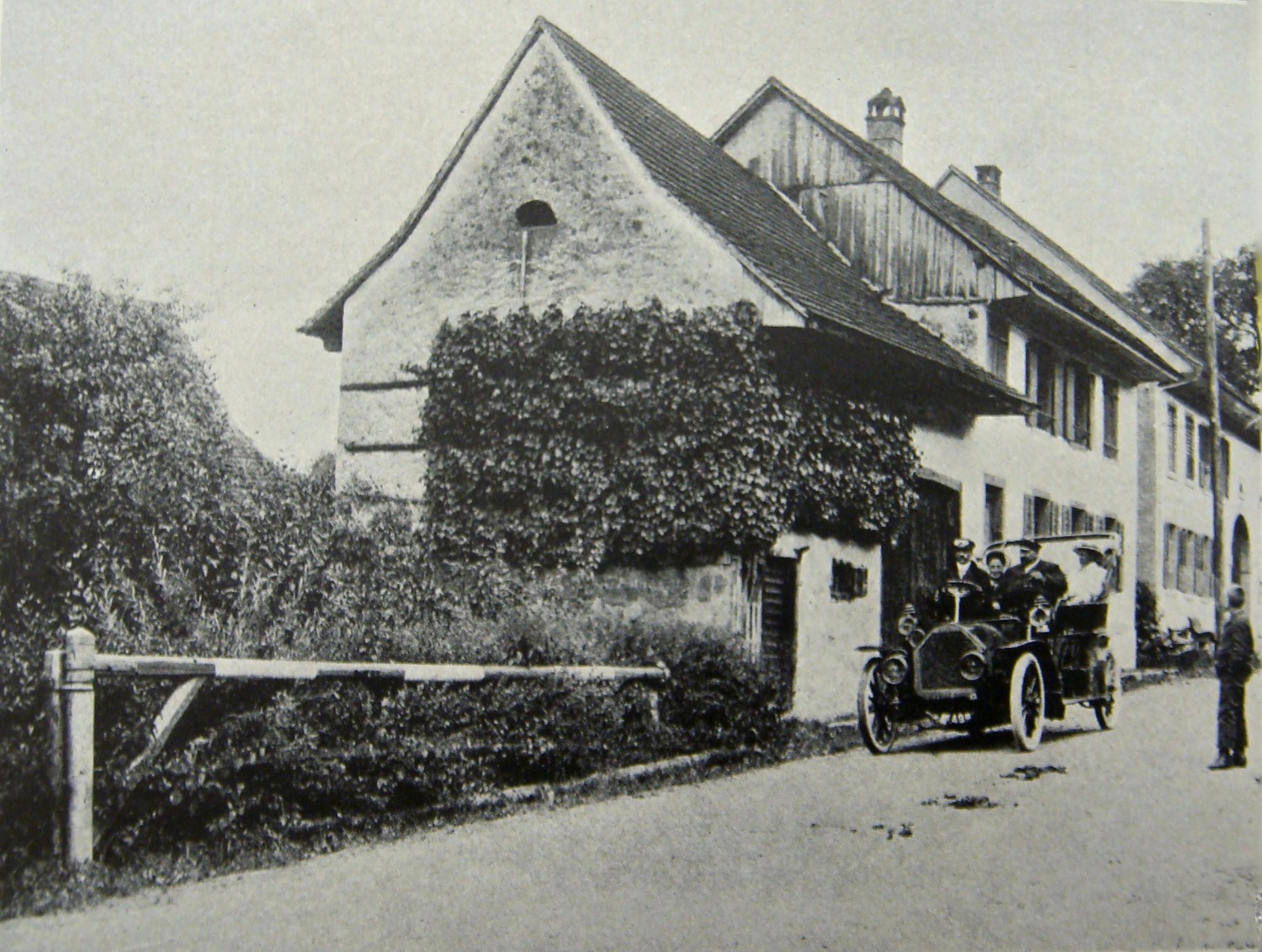

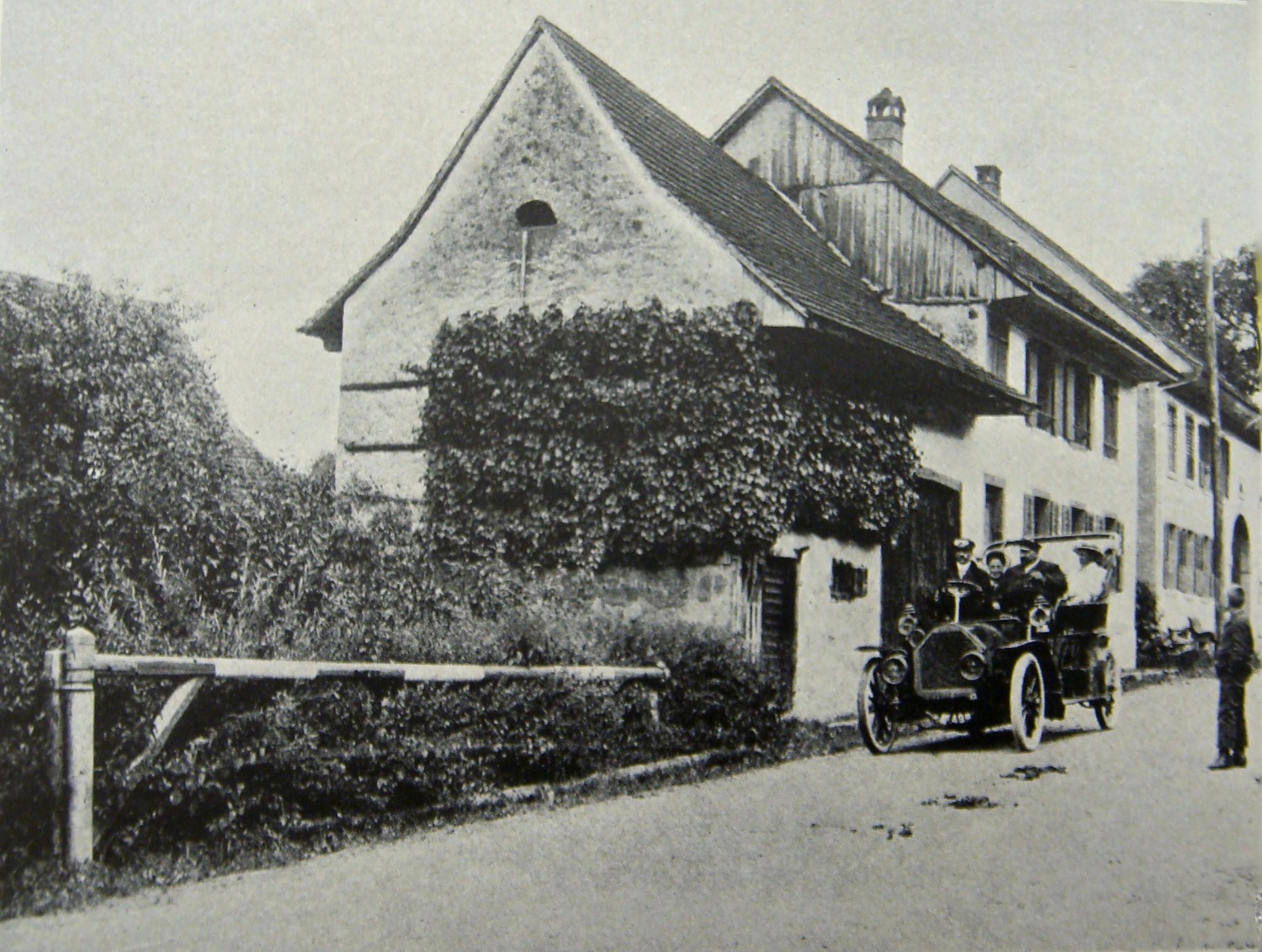

Und die Mumpfer wurden erfinderisch: Sie stellten zwei schwenkbare bemalte Schlagbäume auf, den einen von Möhlin her kurz vor dem „Adler“, den andern am Osteingang vor dem Flösserweg. Das Ausfahren dieser Schranken bewirkten ein Anhalten der Vehikel und die Entrichtung einer Gebühr! Die Aktion fand landesweit grosse Beachtung und sogar Nachahmung, aber auch Wut und Gegenwehr.

Die Fotografie zeigt die Strassen-Barriere, welche nach der Entrichtung einer Gebühr die Strasse freigegeben hatte. Der Einzüger dürfte gleich daneben stehen.

In der „Neue Zürcher Zeitung“ stand:

„In Mumpf etwa stellten die Anwohner den Autofahrern im Jahr 1907 Schlagbäume in den Weg, sogenannte Autofallen, um ihr Tempo zu drosseln.“

Andernorts war die Sache so beschrieben:

„Im Schweizer Dörfchen Mumpf wurden schon 1908 erste Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Ein- und ausgangs des Dorfes gab es Schlagbäume (Schranken), in den Büschen dazwischen versteckte Tempo-Wächter. Erschien ein Auto in den Augen des Gesetzes zu schnell, ging der Schlagbaum runter - und der Fahrer musste eine Busse zahlen!“

Der Historiker Ch. M. Merki berichtet:

„Die Aargauer Gemeinde Mumpf installierte 1907 eine Schranke, die von jedem Bürger heruntergelassen werden konnte, der einen „Raser“ oder „Kilometerfresser“ zum Anhalten bewegen wollte. Das sich kolonisiert fühlende Mumpf lag an dem Weg, den süddeutsche Ferienreisende wählten, um möglichst schnell an die Gestade des Vierwaldstättersees oder ins Berner Oberland zu gelangen.“(4)

Die Lobby der Autofahrer, die Automobil-Revue, Nr. 5, 13. März 1909 schreibt:

„Die Verordnung des Gemeinderats von Mumpf sah die Errichtung von Schlagbäumen vor, die jedermann hätte schliessen dürfen und wobei es ihm erlaubt gewesen wäre, von dem angehaltenen Automobilisten Geld zu erheben. Ein Abonnent stellt uns das nebenstehende Bild zu; wir sind somit in der Lage, unsern Lesern einen dieser berüchtigten Schlagbäume zu zeigen. Diese mittelalterliche Einrichtung wird übrigens bald verschwinden, da die kant. Behörde die Verordnung bereits aufgehoben hat.“

Dem Schlagbaum war dann durch die Regierung ein Ende gemacht worden. Die „Zürcherische Freitagszeitung“ vom 31. Januar 1908 vermeldete:

„Der Schlagbaum musste auf höheren Befehl wieder entfernt werden.“

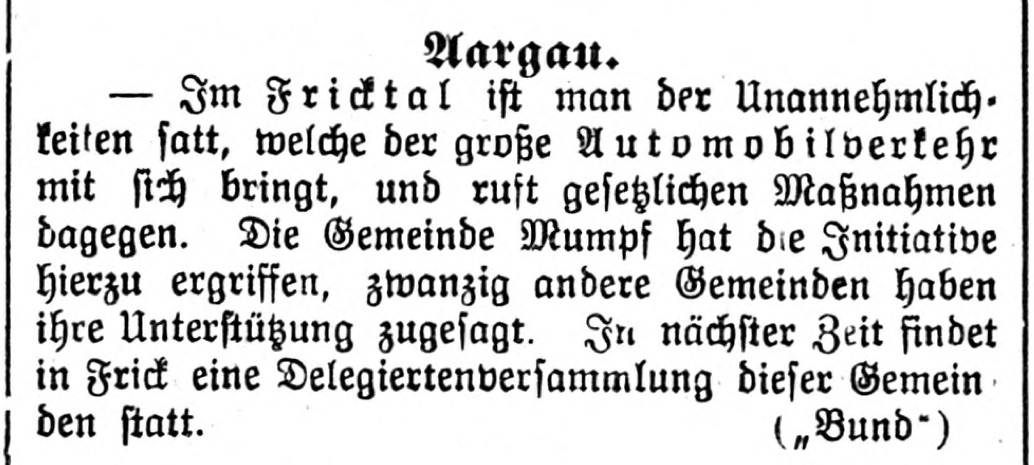

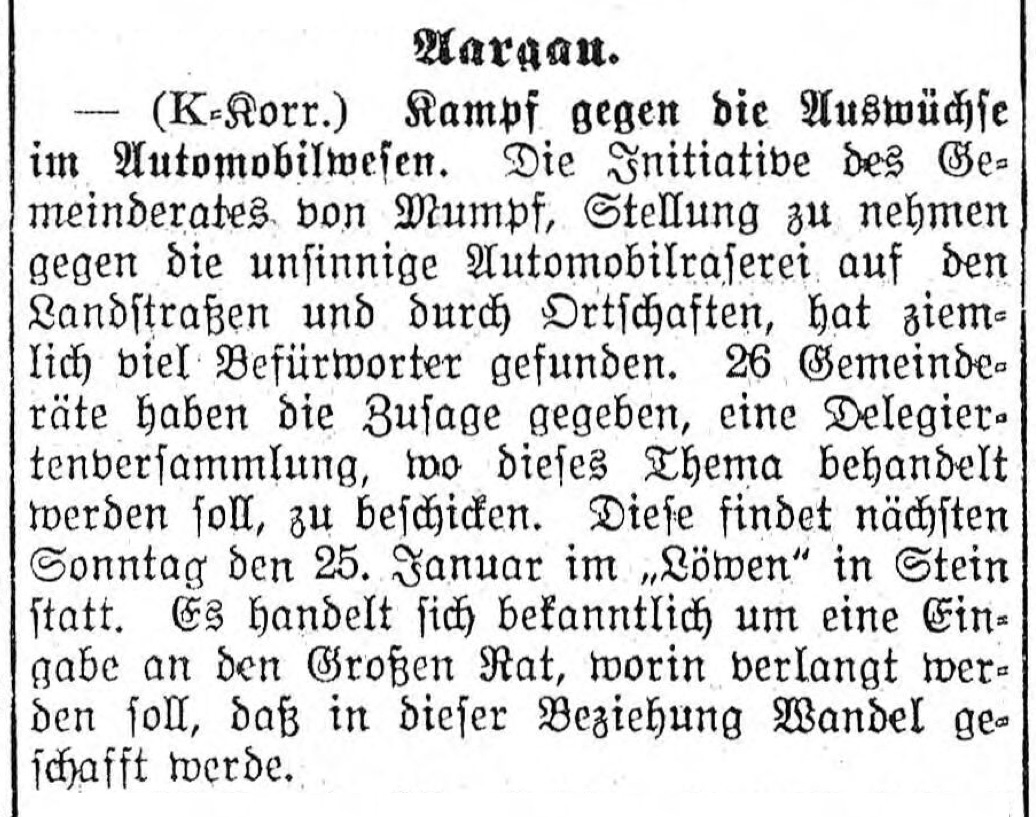

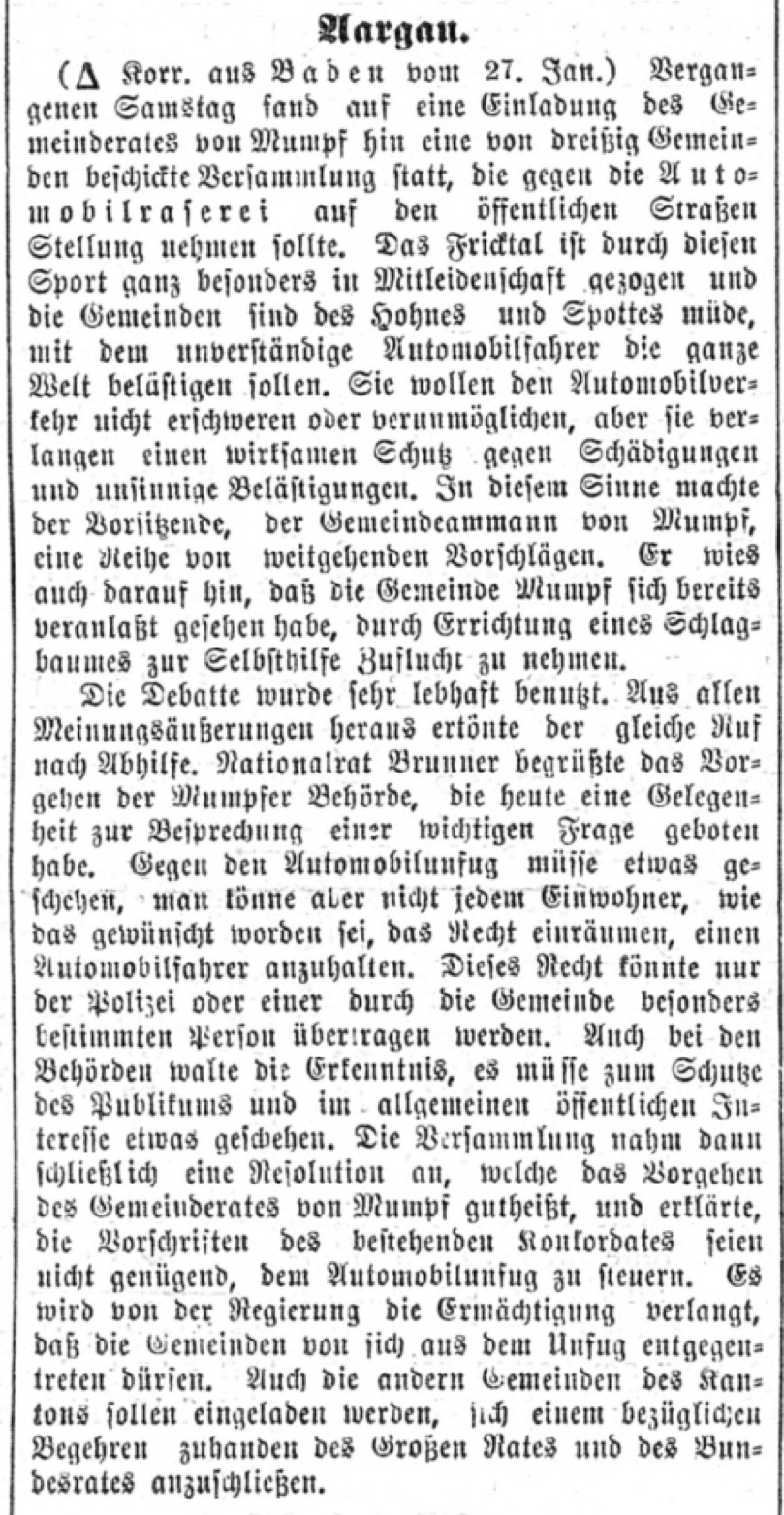

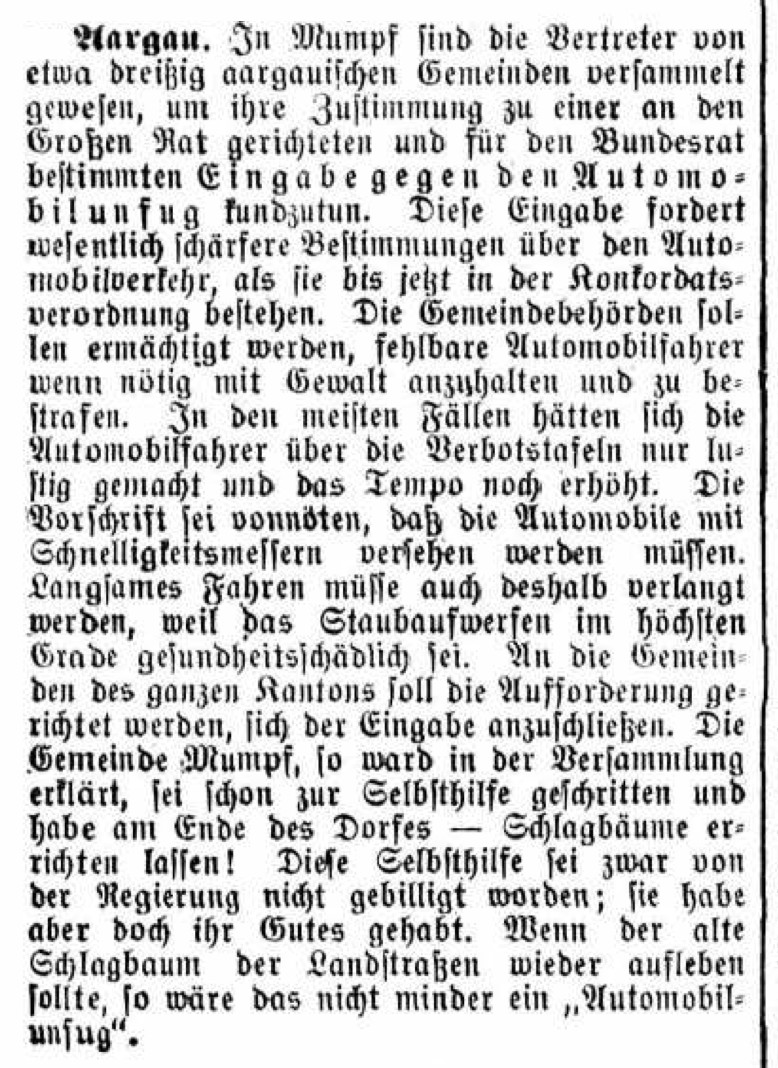

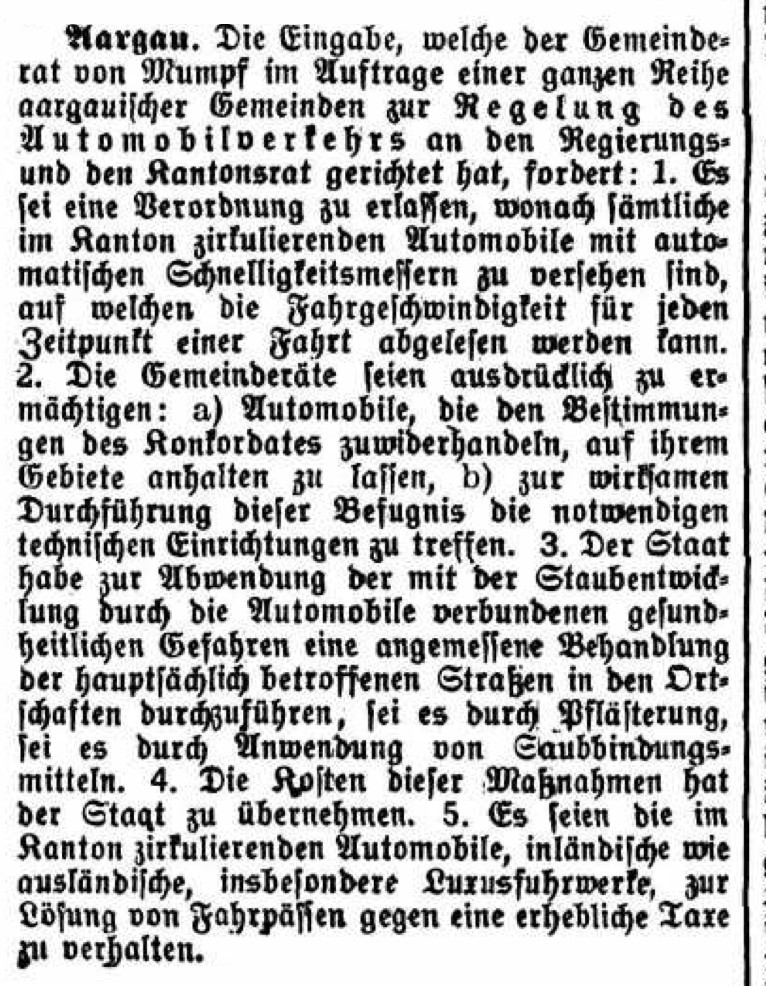

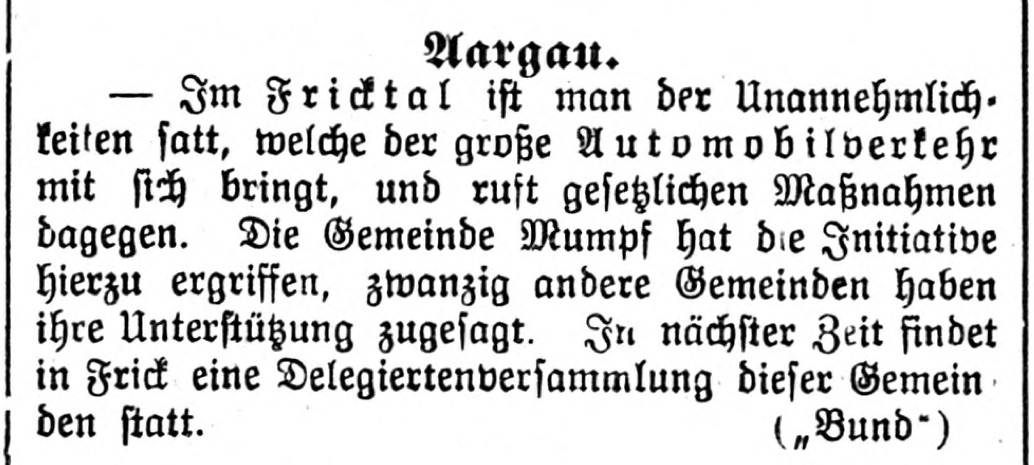

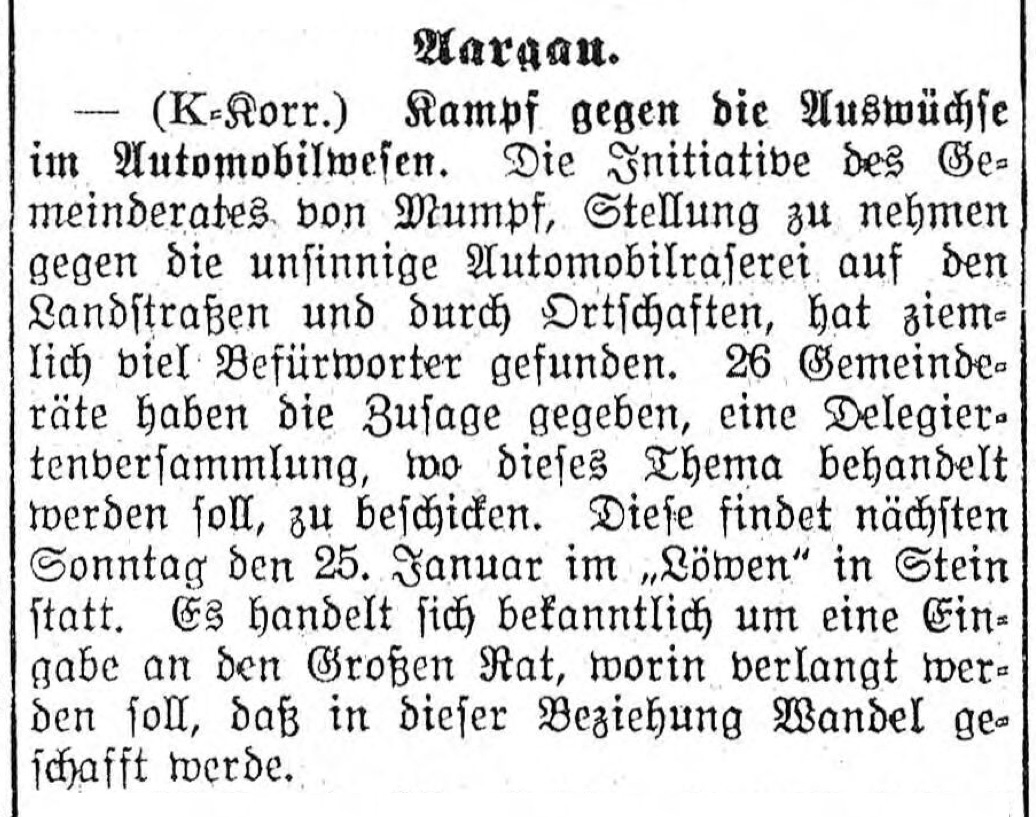

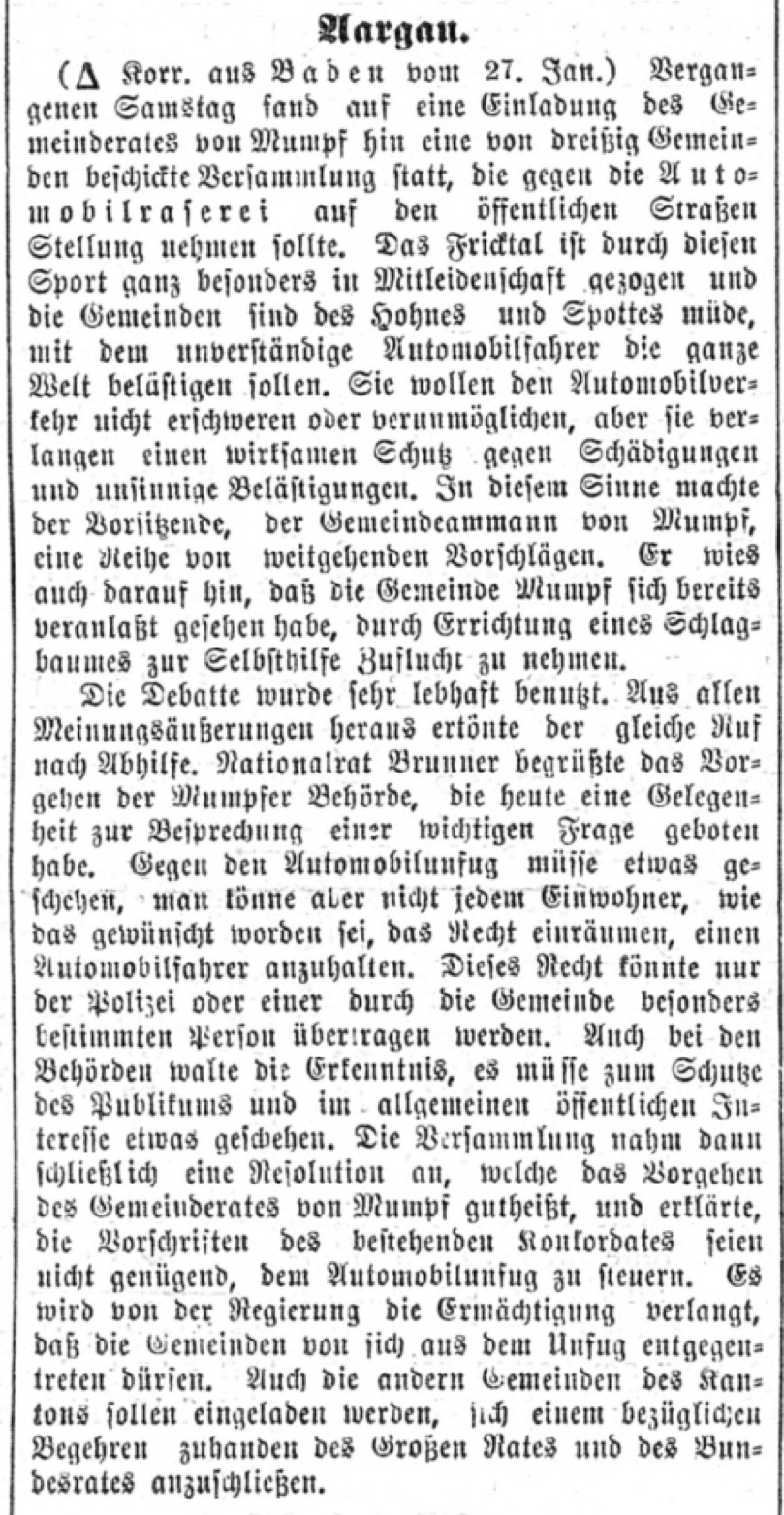

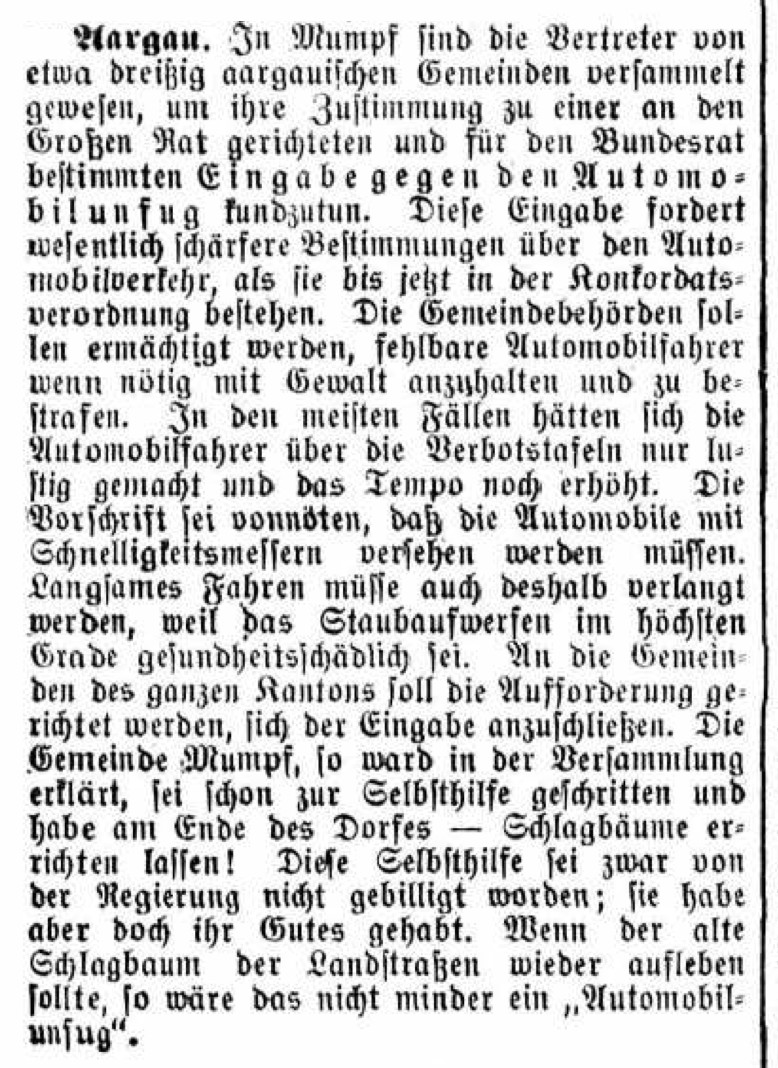

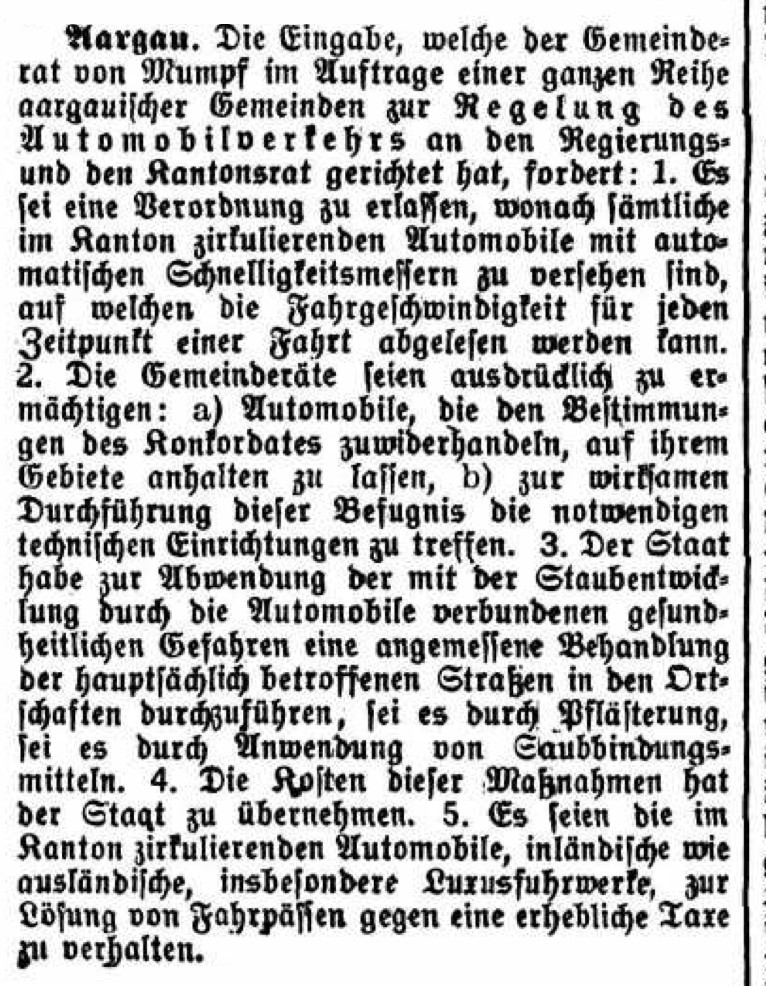

Man wollte nach dieser weit bekannten Selbsthilfesaktion nun den demokratischen Weg wählen. Es ergriff der Gemeinderat Mumpf eine Initiative, die in der gesamten Schweizer Presse beachtet wurde. Erst wurden die Fricktaler Gemeinden zu einer Versammlung einberufen, dann wählte der Gemeinderat Mumpf den Weg über den Grossen Rat und die aargauische Regierung, welche dann die Regelungen aufgleiste. Lassen wir die Zeitungen berichten.

Tagblatt der Stadt Thun 9. Januar 1908

Grütlianer, 25. Januar 1908

Neue Zürcher Zeitung, 31. Januar 1908

Intelligenzblatt für die Stadt Bern, 31. Januar 1908

Intelligenzblatt für die Stadt Bern, 7. März 1908

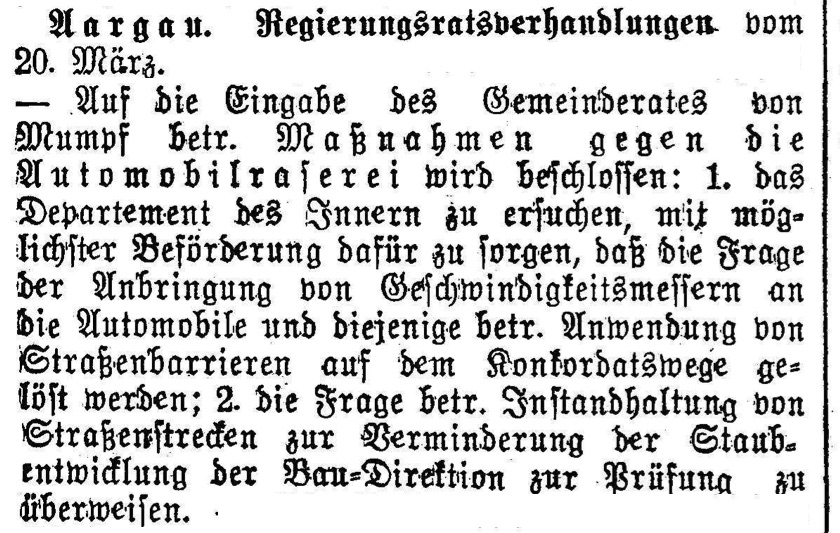

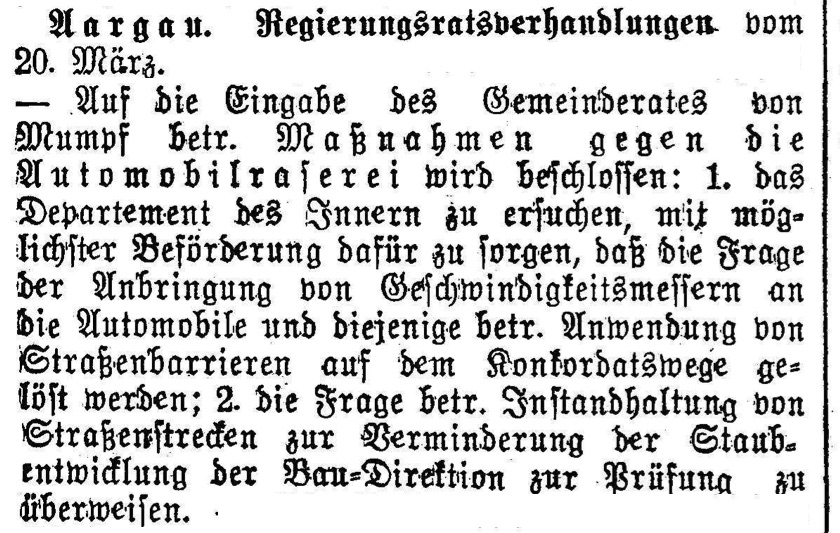

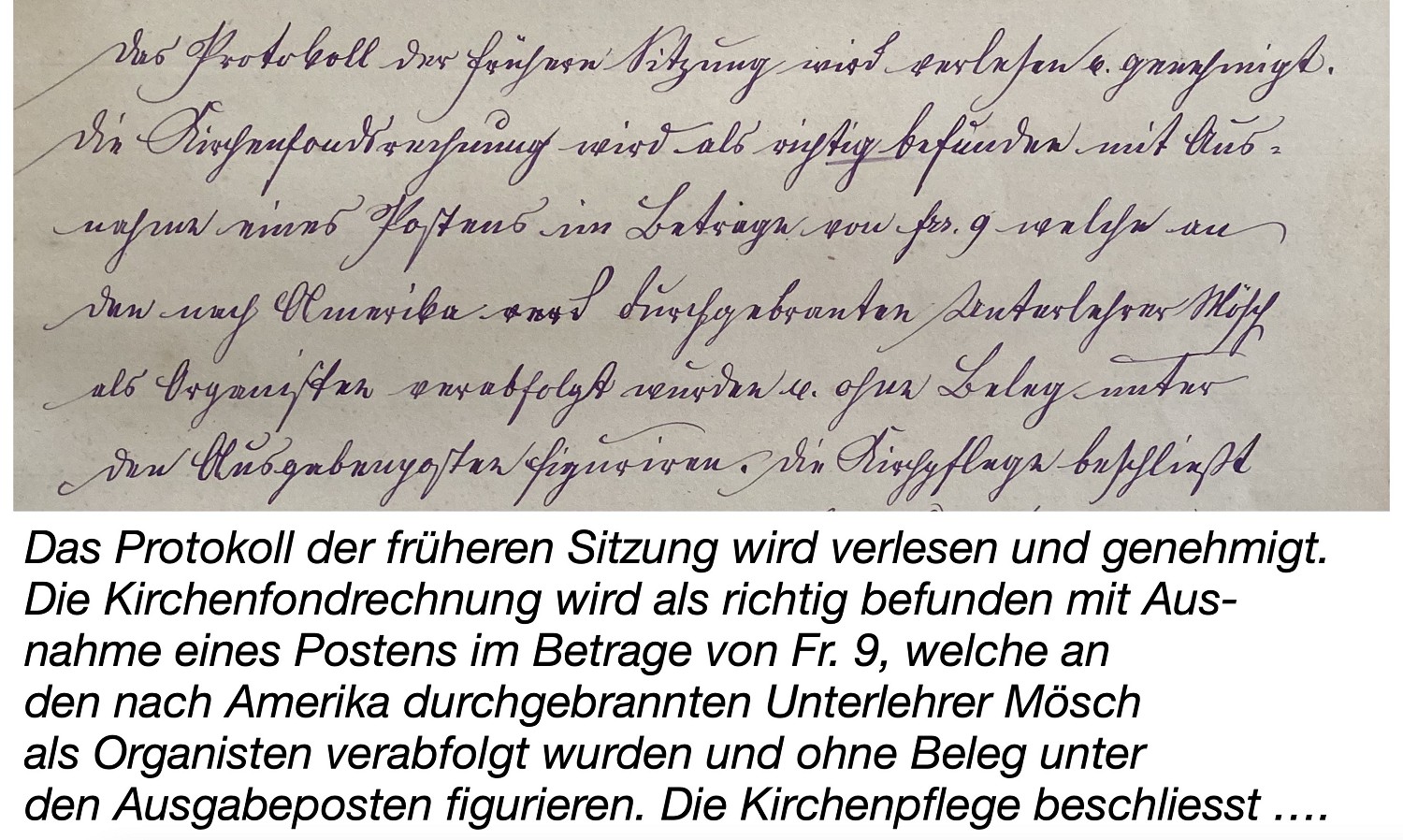

Am 20. März 1908 befasste sich der Aargauische Regierungsrat in seiner Sitzung mit einem Vorstoss des Gemeinderates von Mumpf gegen die Automobilraserei. Am 21. März 1908 war in den „Neuen Zürcher Nachrichten“ dazu folgendes zu lesen:

Die illegalen Mumpfer Strassensperren hatten somit ihre Wirkungen erreicht. Nach angemessener Zeit erhielten die Autos Tempomesser und die Strassen eine Teerfläche.

Recherche:

Gerhard Trottmann

Quellen:

1. „Das Auto als Sinnbild für den arroganten Städter“, von Ilka Seer, Stabsstelle Kommunikation und Marketing, Freie Universität Berlin

2. Energie & Umwelt 4/2017, Magazin der Schweizerischen Energie-Stiftung SES - 4/2017

3. Schweizer Forschungsmagazin Horizonte März 2000: „Eine autofeindliche Schweiz - damals“ von Christoph Dieffenbacher

4. Der holprige Siegeszug des Automobils, Buch von Ch. M. Merki

Anwohner und Kutscher beschwerten sich über den „Automobilunfug“. Staubwolken, Geknatter, Gestank von Benzin und Schmieröl und das Benehmen der „Auto-Protzen“ störte das Fussvolk. Auch das Fehlverhalten vieler Autofahrer förderte den Unmut. Für manche Herren am Steuerrad erhielt eine Ausfahrt erst dann das richtig sportliche Gefühl, wenn er Hunde oder Federvieh überfahren konnte. (1)

So gibt es in der Zeitung „Bote vom Untersee und Rhein“ vom 5. Juli 1904 zu lesen:

Es begann ein allgemeines Aufbäumen gegen ein „stinkendes und lärmendes Ungetüm“. Am 17. August 1900 verbot die Kantonsregierung Graubündens das Fahren mit Automobilen auf sämtlichen Strassen des Kantons. 1908 forderten im Aargau 42 Gemeinden ein Autoverbot. (2)

Gegen die Autofahrer als „rücksichtslose Herrenfahrer“ mit ihren „Stinkkarren“ gab es Fäusteschütteln, Zungeherausstrecken, den Hintern zeigen und Steinwürfe. Unbekannte unterbrachen in Küssnacht die Strasse nach Luzern mit einem dicken Draht. Autofahrer in der Innerschweiz wurden mit Wasser oder mit Gülle bespritzt, andere von Mistgabeln oder Ochsenpeitschen aufgehalten, wieder andere legten Hindernisse wie Baumstrünke oder Steine auf die Strassen. Und in Berlin wurden 1913 gar zwei Insassen eines Kabrioletts durch ein straff gespanntes Seil regelrecht geköpft. (3) Es gab halt noch keine Windschutzscheiben!

Die Motor-Wagen wurden als „gefährliche Spielzeuge müssiger Sportsleute“ bezeichnet. In den Zeitungen gab es Schlagwörter wie:

Auch Mumpf wehrt sich gegen die „Autoraser“ und „Kilometerfresser“!

Es war 1907. Die Hauptstrasse zwischen Zürich und Basel durch Mumpf war breiter als auch schon. Aber sie war längst nicht geteert. Das Aufkommen des Autoverkehrs brachte grosse Unruhe in den beschaulichen Kurort. Vorbei war die Idylle! Vor allem bei der abfallenden Dorfeinfahrt von Stein her entwickelten die motorisierten Vehikel gewaltige Staubwolken, heulenden Motorenlärm und stinkende Abgase für das ganze Dorf. Die Kurgäste beschwerten sich. Die Autofahrer bezeichnete man Autoraser und Kilometerfresser.

Und die Mumpfer wurden erfinderisch: Sie stellten zwei schwenkbare bemalte Schlagbäume auf, den einen von Möhlin her kurz vor dem „Adler“, den andern am Osteingang vor dem Flösserweg. Das Ausfahren dieser Schranken bewirkten ein Anhalten der Vehikel und die Entrichtung einer Gebühr! Die Aktion fand landesweit grosse Beachtung und sogar Nachahmung, aber auch Wut und Gegenwehr.

Die Fotografie zeigt die Strassen-Barriere, welche nach der Entrichtung einer Gebühr die Strasse freigegeben hatte. Der Einzüger dürfte gleich daneben stehen.

In der „Neue Zürcher Zeitung“ stand:

„In Mumpf etwa stellten die Anwohner den Autofahrern im Jahr 1907 Schlagbäume in den Weg, sogenannte Autofallen, um ihr Tempo zu drosseln.“

Andernorts war die Sache so beschrieben:

„Im Schweizer Dörfchen Mumpf wurden schon 1908 erste Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Ein- und ausgangs des Dorfes gab es Schlagbäume (Schranken), in den Büschen dazwischen versteckte Tempo-Wächter. Erschien ein Auto in den Augen des Gesetzes zu schnell, ging der Schlagbaum runter - und der Fahrer musste eine Busse zahlen!“

Der Historiker Ch. M. Merki berichtet:

„Die Aargauer Gemeinde Mumpf installierte 1907 eine Schranke, die von jedem Bürger heruntergelassen werden konnte, der einen „Raser“ oder „Kilometerfresser“ zum Anhalten bewegen wollte. Das sich kolonisiert fühlende Mumpf lag an dem Weg, den süddeutsche Ferienreisende wählten, um möglichst schnell an die Gestade des Vierwaldstättersees oder ins Berner Oberland zu gelangen.“(4)

Die Lobby der Autofahrer, die Automobil-Revue, Nr. 5, 13. März 1909 schreibt:

„Die Verordnung des Gemeinderats von Mumpf sah die Errichtung von Schlagbäumen vor, die jedermann hätte schliessen dürfen und wobei es ihm erlaubt gewesen wäre, von dem angehaltenen Automobilisten Geld zu erheben. Ein Abonnent stellt uns das nebenstehende Bild zu; wir sind somit in der Lage, unsern Lesern einen dieser berüchtigten Schlagbäume zu zeigen. Diese mittelalterliche Einrichtung wird übrigens bald verschwinden, da die kant. Behörde die Verordnung bereits aufgehoben hat.“

Dem Schlagbaum war dann durch die Regierung ein Ende gemacht worden. Die „Zürcherische Freitagszeitung“ vom 31. Januar 1908 vermeldete:

„Der Schlagbaum musste auf höheren Befehl wieder entfernt werden.“

Man wollte nach dieser weit bekannten Selbsthilfesaktion nun den demokratischen Weg wählen. Es ergriff der Gemeinderat Mumpf eine Initiative, die in der gesamten Schweizer Presse beachtet wurde. Erst wurden die Fricktaler Gemeinden zu einer Versammlung einberufen, dann wählte der Gemeinderat Mumpf den Weg über den Grossen Rat und die aargauische Regierung, welche dann die Regelungen aufgleiste. Lassen wir die Zeitungen berichten.

Tagblatt der Stadt Thun 9. Januar 1908

Grütlianer, 25. Januar 1908

Neue Zürcher Zeitung, 31. Januar 1908

Intelligenzblatt für die Stadt Bern, 31. Januar 1908

Intelligenzblatt für die Stadt Bern, 7. März 1908

Am 20. März 1908 befasste sich der Aargauische Regierungsrat in seiner Sitzung mit einem Vorstoss des Gemeinderates von Mumpf gegen die Automobilraserei. Am 21. März 1908 war in den „Neuen Zürcher Nachrichten“ dazu folgendes zu lesen:

Die illegalen Mumpfer Strassensperren hatten somit ihre Wirkungen erreicht. Nach angemessener Zeit erhielten die Autos Tempomesser und die Strassen eine Teerfläche.

Recherche:

Gerhard Trottmann

Quellen:

1. „Das Auto als Sinnbild für den arroganten Städter“, von Ilka Seer, Stabsstelle Kommunikation und Marketing, Freie Universität Berlin

2. Energie & Umwelt 4/2017, Magazin der Schweizerischen Energie-Stiftung SES - 4/2017

3. Schweizer Forschungsmagazin Horizonte März 2000: „Eine autofeindliche Schweiz - damals“ von Christoph Dieffenbacher

4. Der holprige Siegeszug des Automobils, Buch von Ch. M. Merki

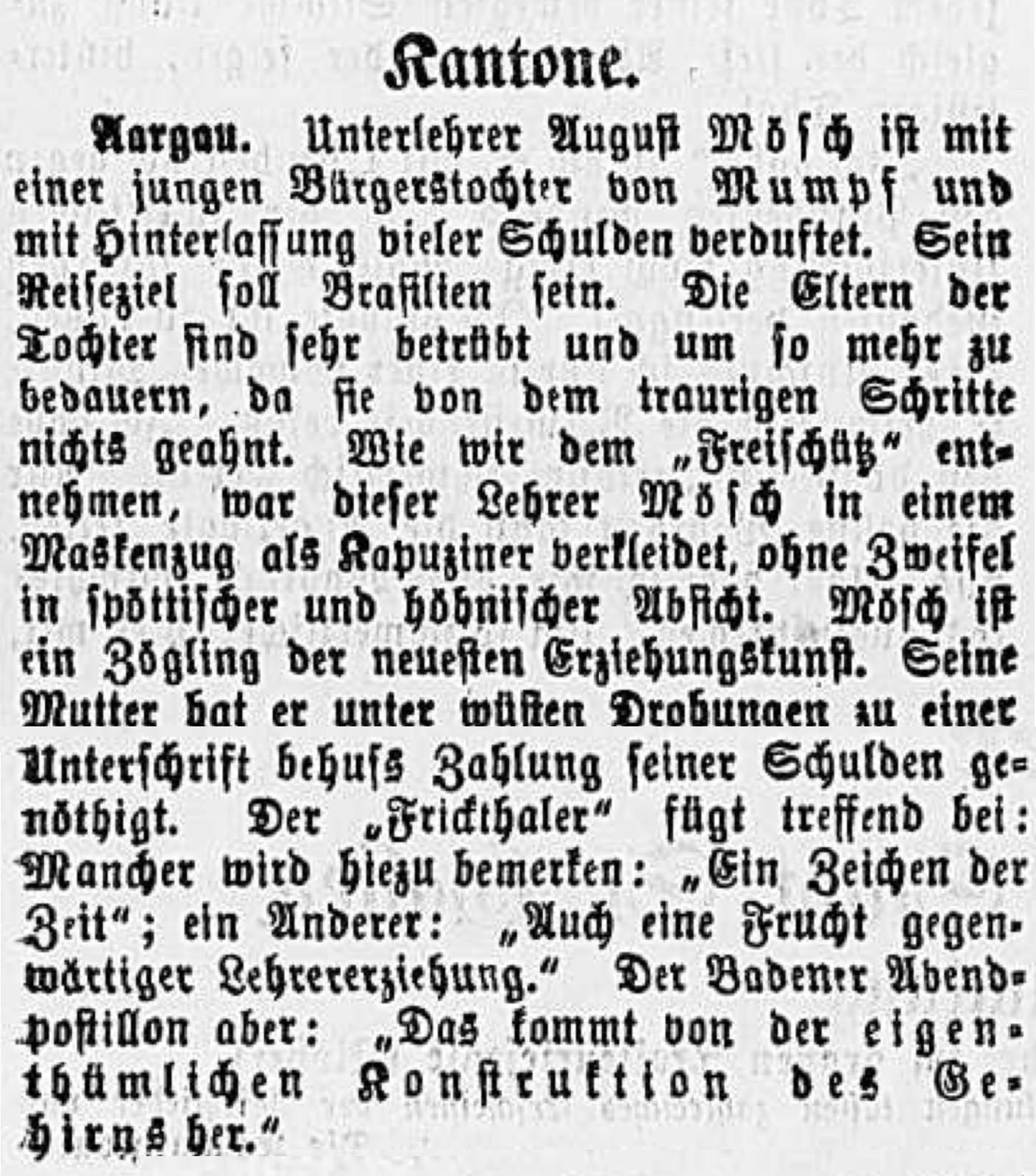

Mumpfer Unterschul-Lehrer verduftet … nach Amerika

Es war ein Skandal, der schweizweit besprochen wurde! Er spielte sich in den Jahren 1878/79 ab. Unterlehrer August Mösch verschwand auf geheimnisvolle Weise.

August Mösch war in Frick aufgewachsen. Er liess sich im Lehrerseminar Wettingen zum Primarlehrer ausbilden. Im Alter von 20 Jahren verlor er seinen Vater durch Krankheit. Als ältester Sohn sollte er für seine Mutter und seine jüngeren Geschwister sorgen. Diese Verpflichtung sei eram Totenbett des Vaters eingegangen.

Doch damit und mit dem Leben überhaupt muss August Mösch überfordert gewesen sein. Er machte grosszügig Schulden. Damit er diese tilgen konnte, nötigte er seine verwitwete Mutter

anfangs März 1879 zur Auszahlung seines Vermögenanteils.

Schon 1878 trat er seine Stelle in Mumpf als Unterschullehrer an. In der Pfarrei übernahm er ohne Auftrag der Behörden, aber nach Absprache mit dem damaligen Chorleiter Wunderlin und dem Organisten Güntert gewisse Chorleiter- und Orgeldienste. Auch reparierte und stimmte er die Orgel ohne Auftrag der Kirchenpflege.

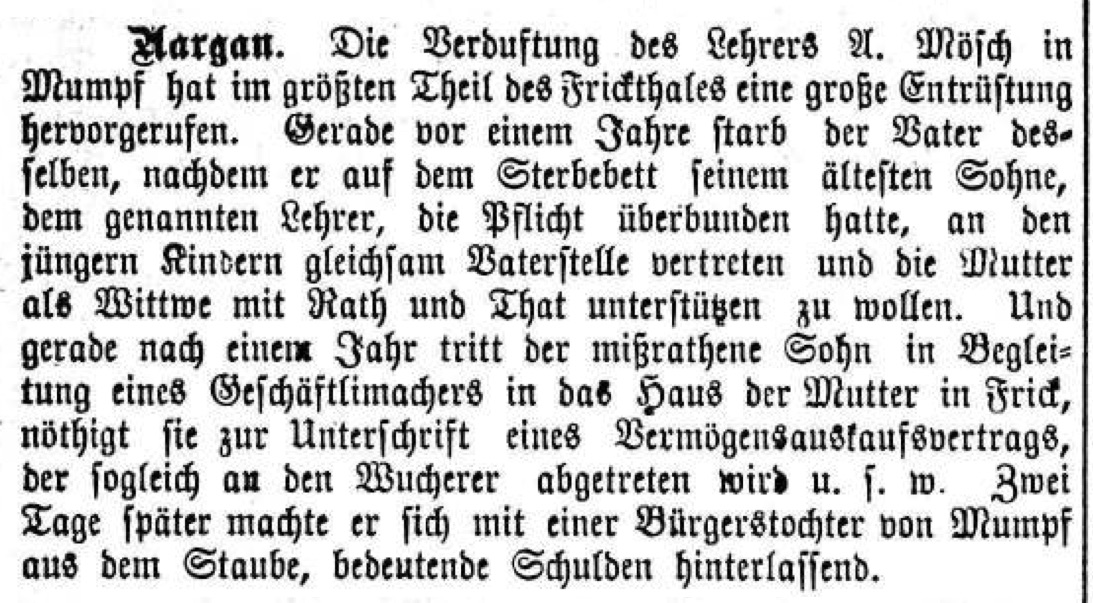

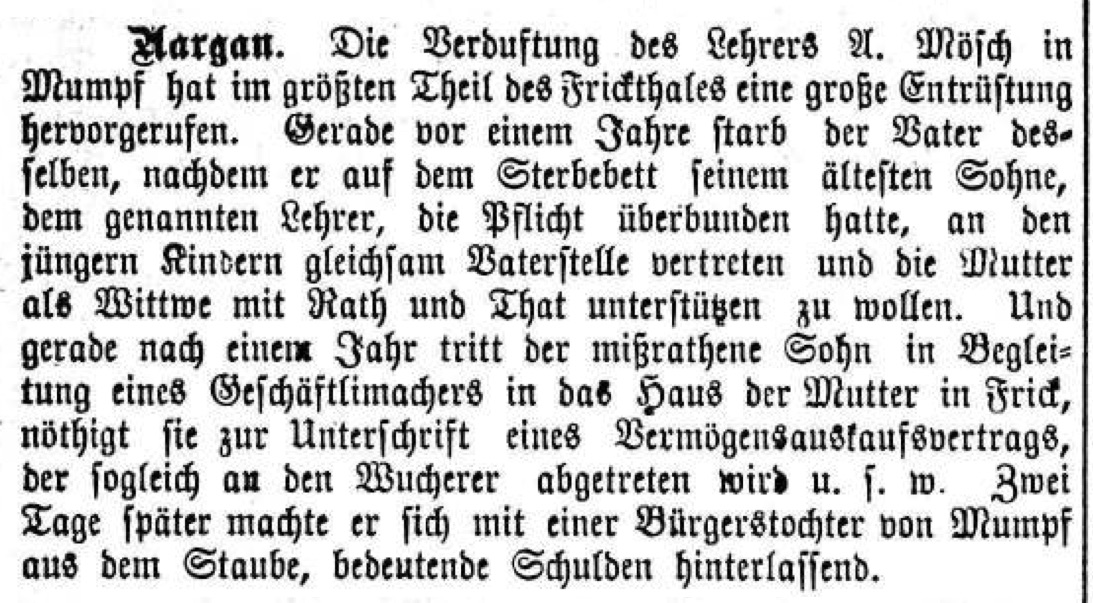

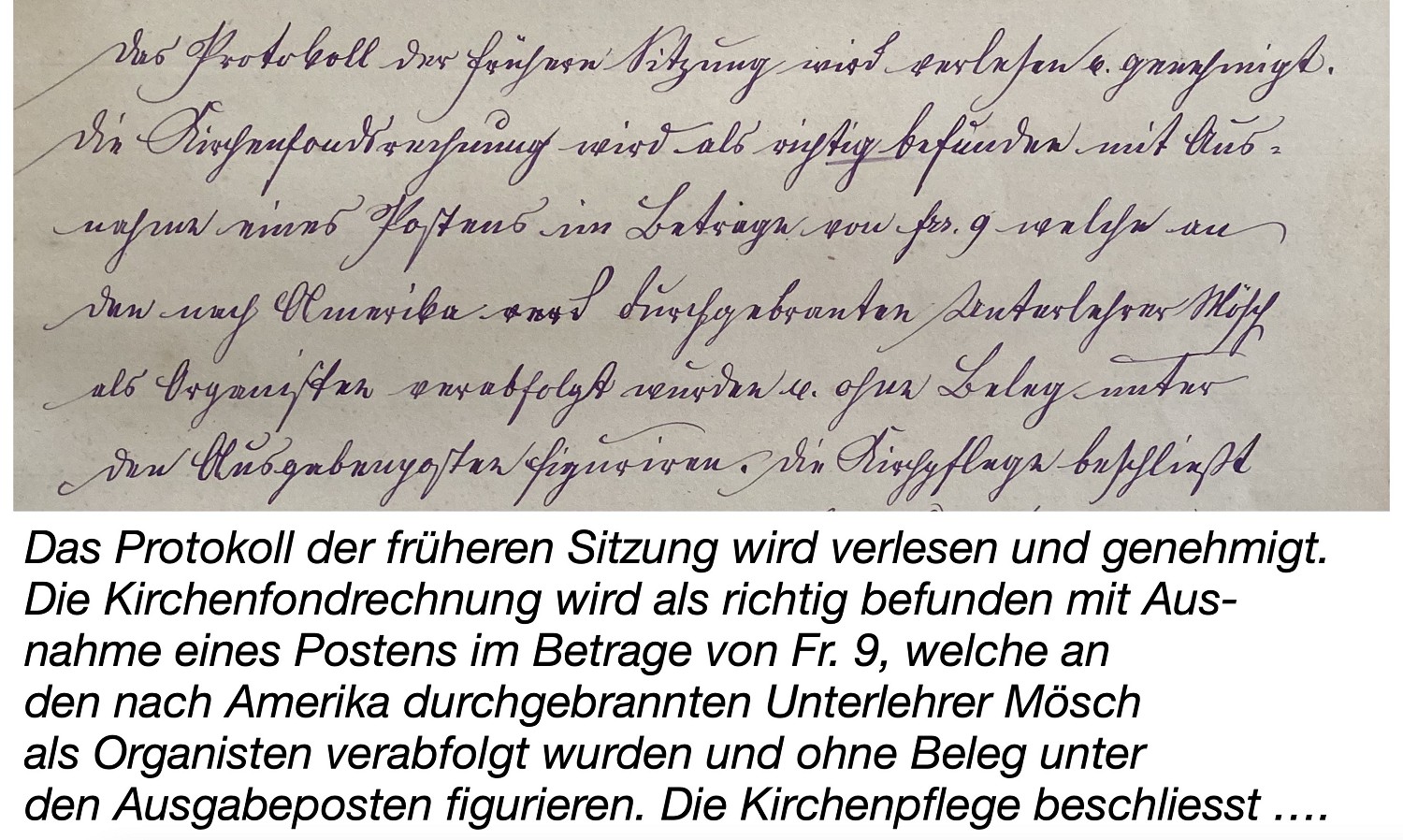

Für diese Arbeiten stellte Mösch der Kirchgemeinde Rechnungen, die er auch gleich einkassierte und gar doppelt einforderte. Aus dem Kirchenpflegeprotokoll:

Er benutzte verschiedene Kanäle, um zu möglichst vielem Geld zu kommen. Mösch suchte dazu auch Gemeindeammann Güntert persönlich auf, um die Forderungen für seine „Aufwendungen“ als Organist, Orgelstimmer und Chorleiter durchzusetzen. Diesem beantragte er sogar eine „Modifizierung“ einer Rechnung von 30 auf 40 Franken (Kirchenpflegeprotokoll vom 6. Januar 1879).

Dann stellte er am 8. Dezember 1878 wiederum eine Rechnung an die Kirchenpflege. Als Chorleiter Wunderlin und Organist Güntert am Jahresende ihr Jahresgehalt beziehen wollten, war das Geld in der Kirchenkasse nicht mehr vorhanden, weil es von Mösch schon abgeholt worden war.

Aber auch Mösch war rund zwei Monate später plötzlich nicht mehr „vorhanden“. Er „angelte“ sich eine Tochter aus einem Mumpfer Haus und begab sich mit ihr in einer Nacht- und Nebelaktion nach Amerika!

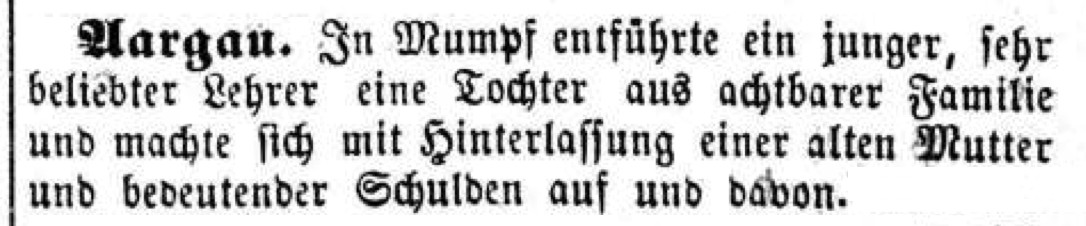

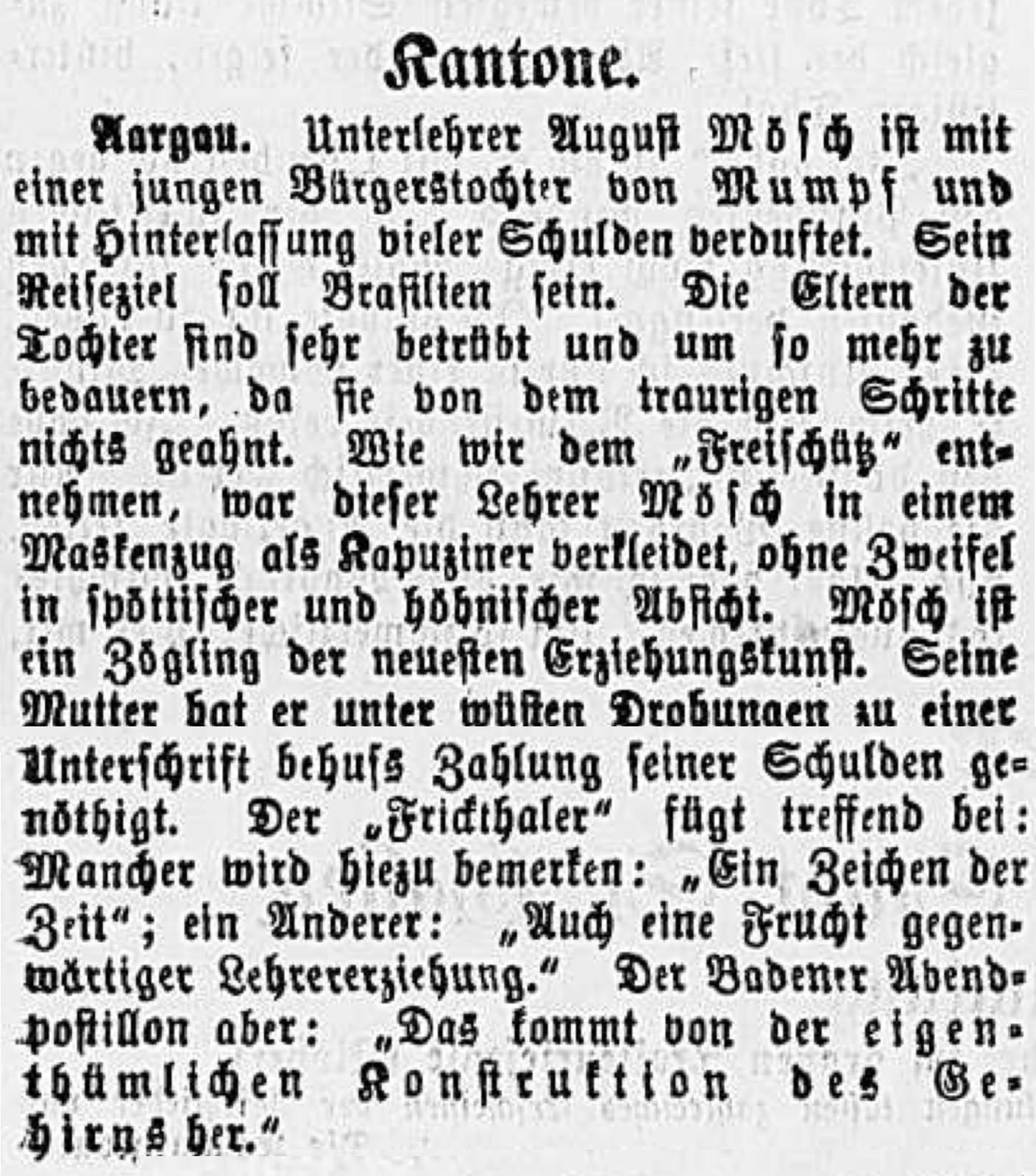

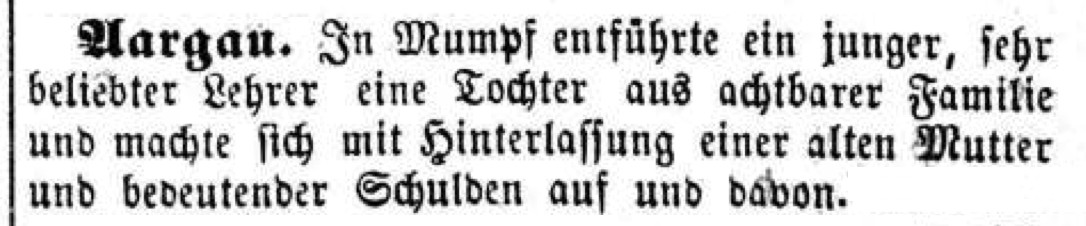

Der „Seeländer Bote“ vom 13. März 1879 schrieb:

Im „Tagblatt der Stadt Biel“ vom 20. März 1879 war zu lesen:

Noch lange beschäftigte der Fall die Behörden und die Öffentlichkeit.

Auch die Kirchenpflegesitzung vom 25. April 1880 befasste sich mit den Nachwehen des dreisten Verhaltens des „durchgebrannten“ August Mösch:

Der Vorfall des Verduftens, der zur Fasnachtszeit um den 3. März 1879 geschah, gab im ganzen Land zu reden und zwar in einem gesellschaftspolitischen Disput.

Der Kanton Aargau war durch die liberalen Kräfte beherrscht. Zucht und Ordnung hatten ausgedient. Sie erneuerten das Schulwesen und damit auch die Lehrerbildung im freigeistigen Sinne. August Mösch sei ein „Produkt“ dieser neuen Lehrerausbildung, was nun geharnischte Reaktionen in konservativen Kreisen auslöste.

Die „Ostschweiz“ vom 15. März 1879 schrieb:

Recherche:

Gerhard Trottmann

Quellen:

Kirchenpflegeprotokolle

Diverse Presseartikel

„Seeländer Bote“, 13. März 1879

„Die Ostschweiz“, 15. März 1879

„Tagblatt der Stadt Biel“, 20. März 1879

August Mösch war in Frick aufgewachsen. Er liess sich im Lehrerseminar Wettingen zum Primarlehrer ausbilden. Im Alter von 20 Jahren verlor er seinen Vater durch Krankheit. Als ältester Sohn sollte er für seine Mutter und seine jüngeren Geschwister sorgen. Diese Verpflichtung sei eram Totenbett des Vaters eingegangen.

Doch damit und mit dem Leben überhaupt muss August Mösch überfordert gewesen sein. Er machte grosszügig Schulden. Damit er diese tilgen konnte, nötigte er seine verwitwete Mutter

anfangs März 1879 zur Auszahlung seines Vermögenanteils.

Schon 1878 trat er seine Stelle in Mumpf als Unterschullehrer an. In der Pfarrei übernahm er ohne Auftrag der Behörden, aber nach Absprache mit dem damaligen Chorleiter Wunderlin und dem Organisten Güntert gewisse Chorleiter- und Orgeldienste. Auch reparierte und stimmte er die Orgel ohne Auftrag der Kirchenpflege.

Für diese Arbeiten stellte Mösch der Kirchgemeinde Rechnungen, die er auch gleich einkassierte und gar doppelt einforderte. Aus dem Kirchenpflegeprotokoll:

Er benutzte verschiedene Kanäle, um zu möglichst vielem Geld zu kommen. Mösch suchte dazu auch Gemeindeammann Güntert persönlich auf, um die Forderungen für seine „Aufwendungen“ als Organist, Orgelstimmer und Chorleiter durchzusetzen. Diesem beantragte er sogar eine „Modifizierung“ einer Rechnung von 30 auf 40 Franken (Kirchenpflegeprotokoll vom 6. Januar 1879).

Dann stellte er am 8. Dezember 1878 wiederum eine Rechnung an die Kirchenpflege. Als Chorleiter Wunderlin und Organist Güntert am Jahresende ihr Jahresgehalt beziehen wollten, war das Geld in der Kirchenkasse nicht mehr vorhanden, weil es von Mösch schon abgeholt worden war.

Aber auch Mösch war rund zwei Monate später plötzlich nicht mehr „vorhanden“. Er „angelte“ sich eine Tochter aus einem Mumpfer Haus und begab sich mit ihr in einer Nacht- und Nebelaktion nach Amerika!

Der „Seeländer Bote“ vom 13. März 1879 schrieb:

Im „Tagblatt der Stadt Biel“ vom 20. März 1879 war zu lesen:

Noch lange beschäftigte der Fall die Behörden und die Öffentlichkeit.

Auch die Kirchenpflegesitzung vom 25. April 1880 befasste sich mit den Nachwehen des dreisten Verhaltens des „durchgebrannten“ August Mösch:

Der Vorfall des Verduftens, der zur Fasnachtszeit um den 3. März 1879 geschah, gab im ganzen Land zu reden und zwar in einem gesellschaftspolitischen Disput.

Der Kanton Aargau war durch die liberalen Kräfte beherrscht. Zucht und Ordnung hatten ausgedient. Sie erneuerten das Schulwesen und damit auch die Lehrerbildung im freigeistigen Sinne. August Mösch sei ein „Produkt“ dieser neuen Lehrerausbildung, was nun geharnischte Reaktionen in konservativen Kreisen auslöste.

Die „Ostschweiz“ vom 15. März 1879 schrieb:

Recherche:

Gerhard Trottmann

Quellen:

Kirchenpflegeprotokolle

Diverse Presseartikel

„Seeländer Bote“, 13. März 1879

„Die Ostschweiz“, 15. März 1879

„Tagblatt der Stadt Biel“, 20. März 1879

Telegraph, Telephon, Elektrizität und Wasserversorgung halten Einzug

Telegraphie

Das Jahr der Erfindung des elektrischen Telegrafen wird auf Wikipedia mit 1833 angegeben. Ab 1851 war die Technik so weit fortgeschritten, dass von London aus die Nachrichtenagentur Reuters Neuigkeiten über Seekabel bis nach Indien versenden konnte. Zu den Kutschen, Postzügen und Brieftauben war eine viel schnellere Art der Nachrichtenübermittlung gestossen.

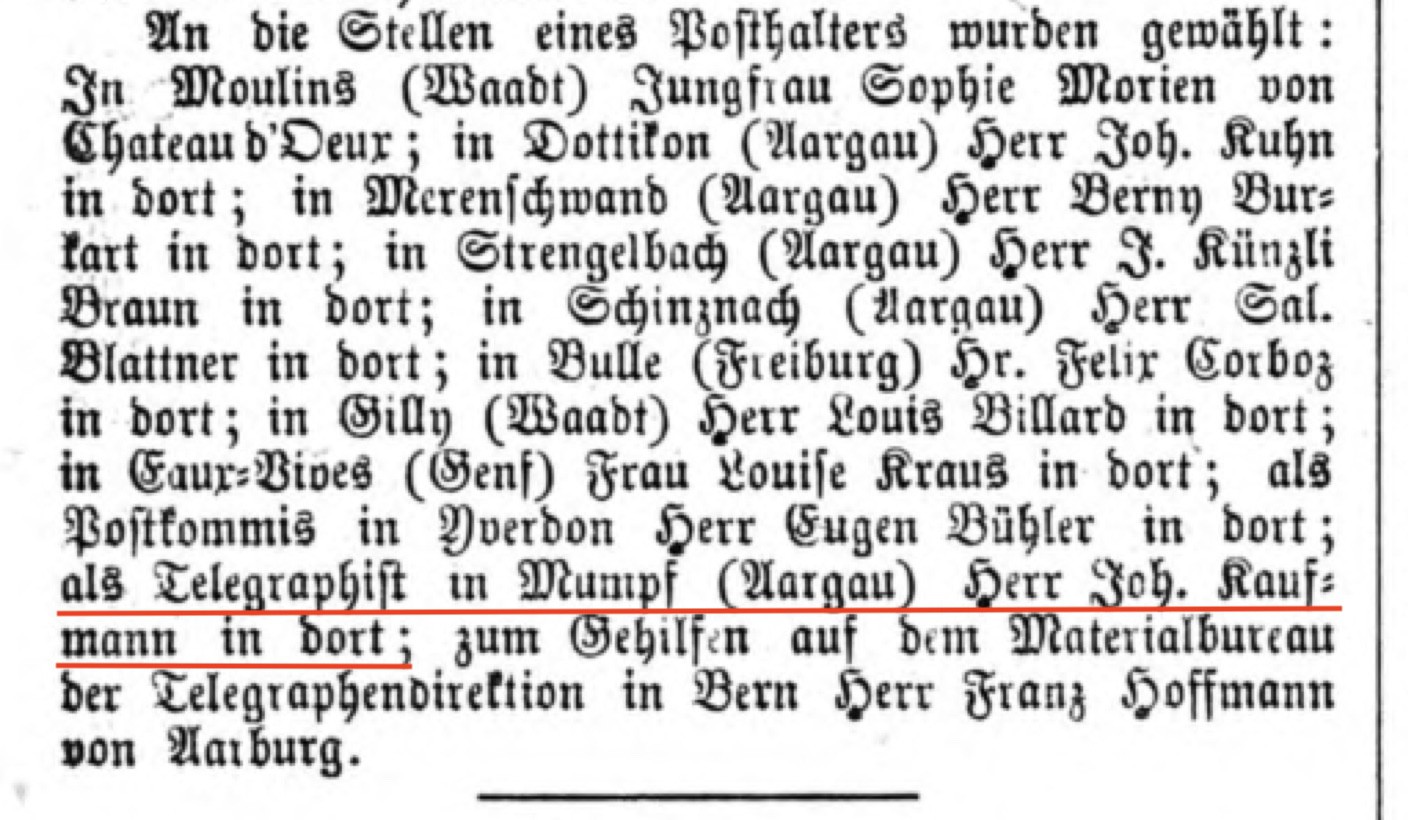

1872 war es dann für Mumpf soweit. Der Bundesrat beschloss (1):

Ebenfalls wurde ein Telegraphist gewählt (2):

Und bald machte der Gasthof Sonne Reklame mit der „eigenen“ Telegraphie (3):

Es ist nicht eruierbar, ob sich das Telegraphenbüro in der „Sonne“ oder im nahe gelegenen Postgebäude befand.

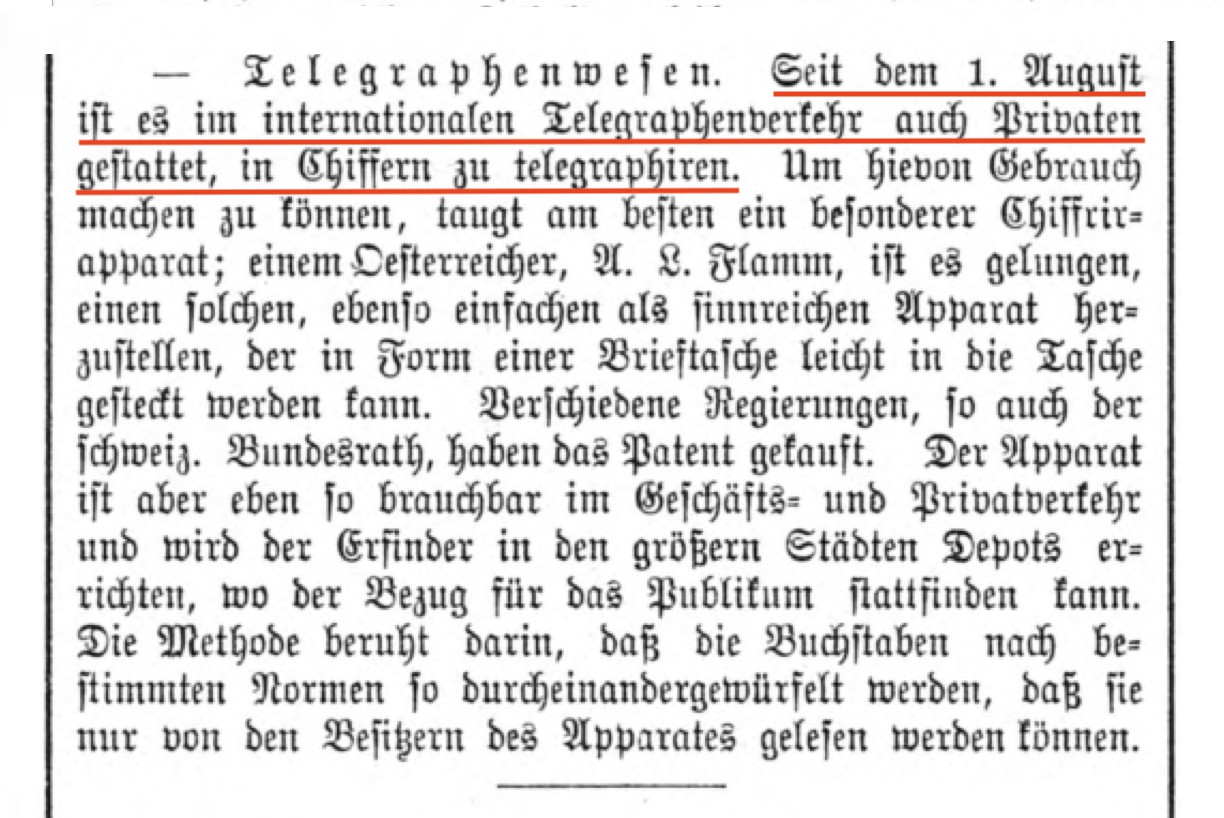

Zum Telegraphenwesen gab es 1875 eine wichtige Neuerung. Die Telegraphie darf auch durch Private und Geschäfte betrieben werden. (4)

Telephonie

Die Geschichte des Telefons begann 1837 mit der Erfindung des Morsetelegraphen. Bei ihm wurde die Übermittlung von Signalen durch elektrische Leitungen in die Praxis umgesetzt, eine Vorbedingung für die Erfindung des Telephons.

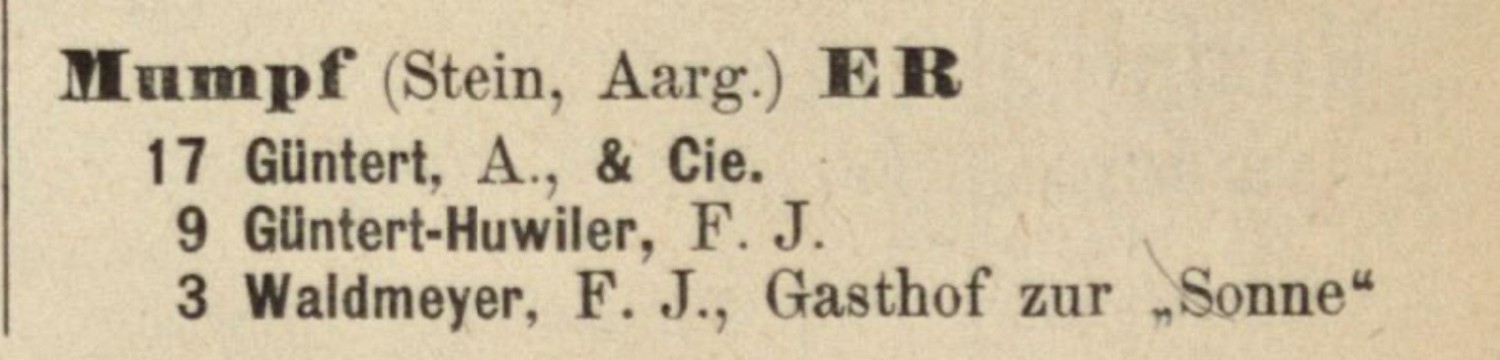

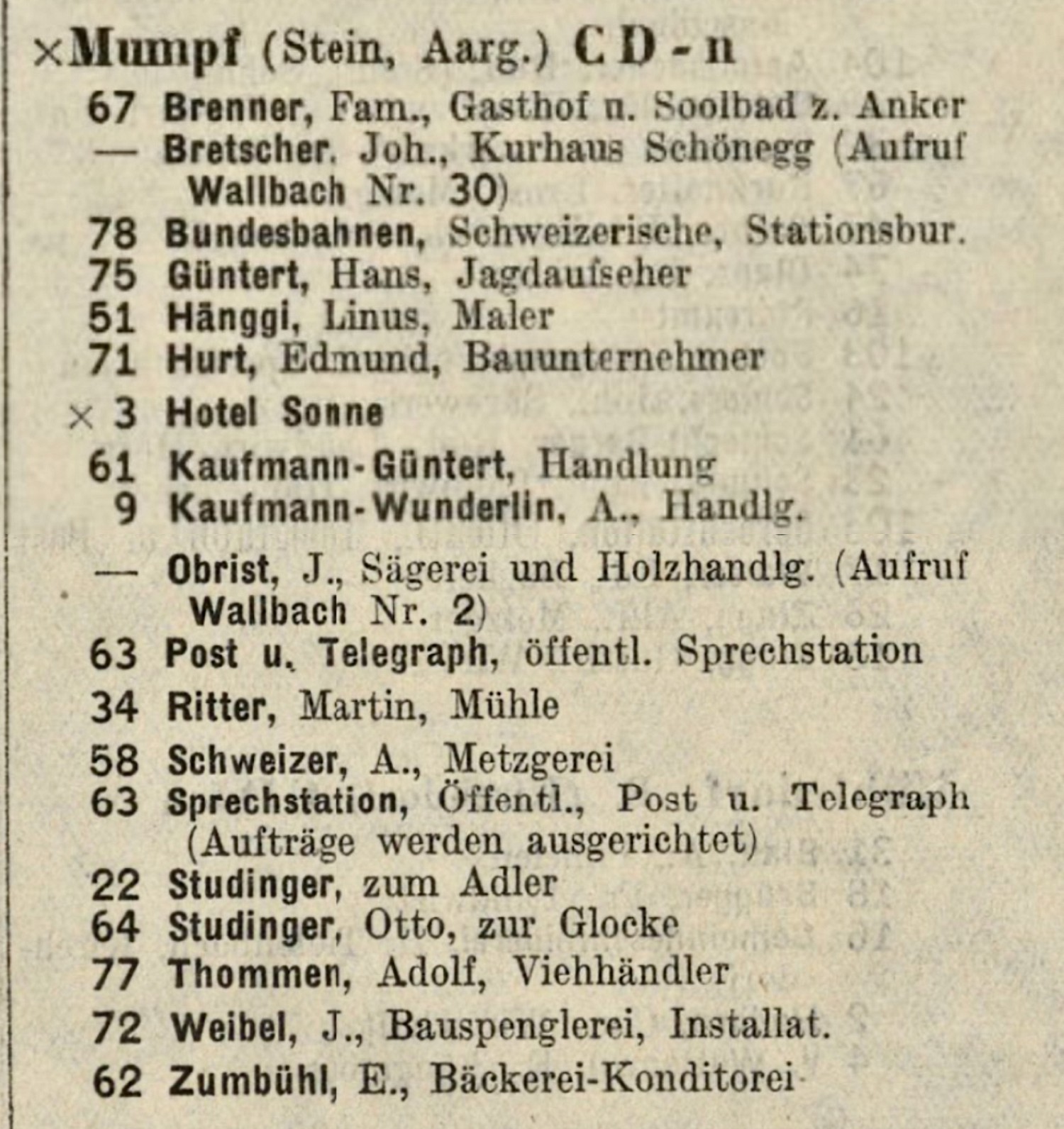

Ab 1912 gab es die ersten Telefonanschlüsse in Mumpf, gemäss Verzeichnis deren drei. (5)

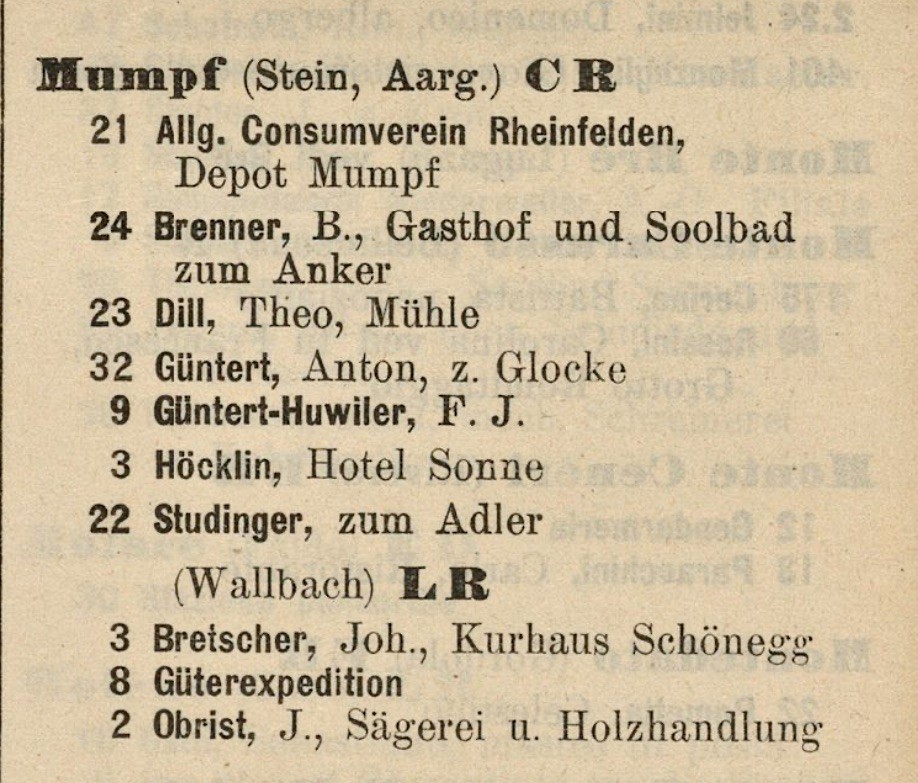

1920 waren bereits 10 Apparate zu verzeichnen. (6)

1931 stieg die Zahl der Telefonapparate in Mumpf auf deren 19. (6)

1944/45 waren für Mumpf 37 Nummern verzeichnet. (6)

Elektrische Stromversorgung

Die Einführung der elektrischen Stromversorgung wurde möglich mit der Erbauung des Wasserkraftwerks in Rheinfelden durch die „Kraftübertragungswerke Rheinfelden“.

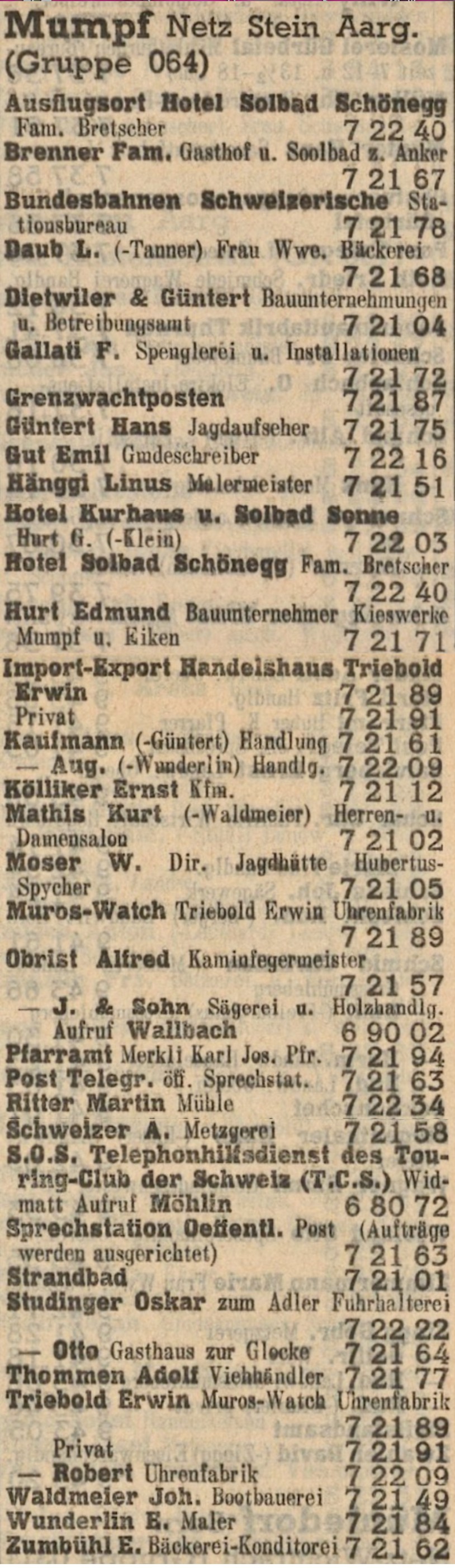

Die Bewilligungen zum Bau dazu erfolgten 1894 durch den Kanton Aargau und das Grossherzogtum Baden. Zu den ersten Strombezügern gehörte die Gemeinde Mumpf. Hinter den Plänen dazu stand vor allem Sonnenwirt und Oberst F.J. Waldmeyer-Boller. Endlich war die Zeit der Oellämpchen und der Petrolbeleuchtung in Stuben, Küchen, Scheunen und Schulzimmern und auch bei den Posamentern (7) vorbei.

Das Dorfgebiet erhielt einige Strassenlampen an wichtigen Orten. Ebenso profitierte das Gewerbe vom zugeleiteten Strom. Diese frühestmögliche elektrische Stromversorgung in Mumpf bewegte den Wallbacher Josef Obrist, Sägerei und Holzhandlung, seinen Betrieb nach Mumpf zu verlegen.

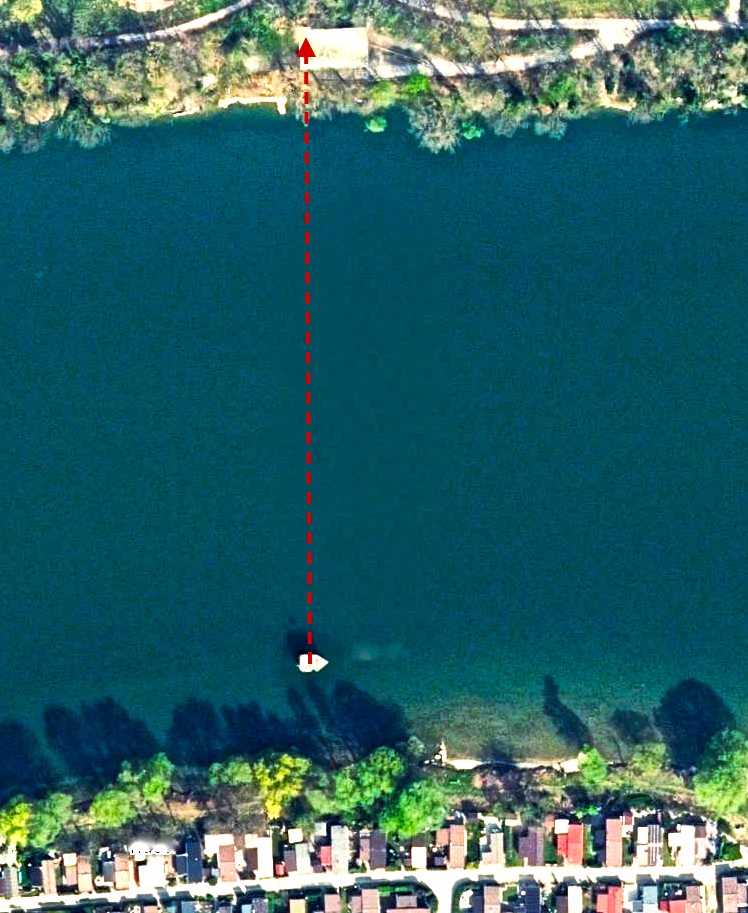

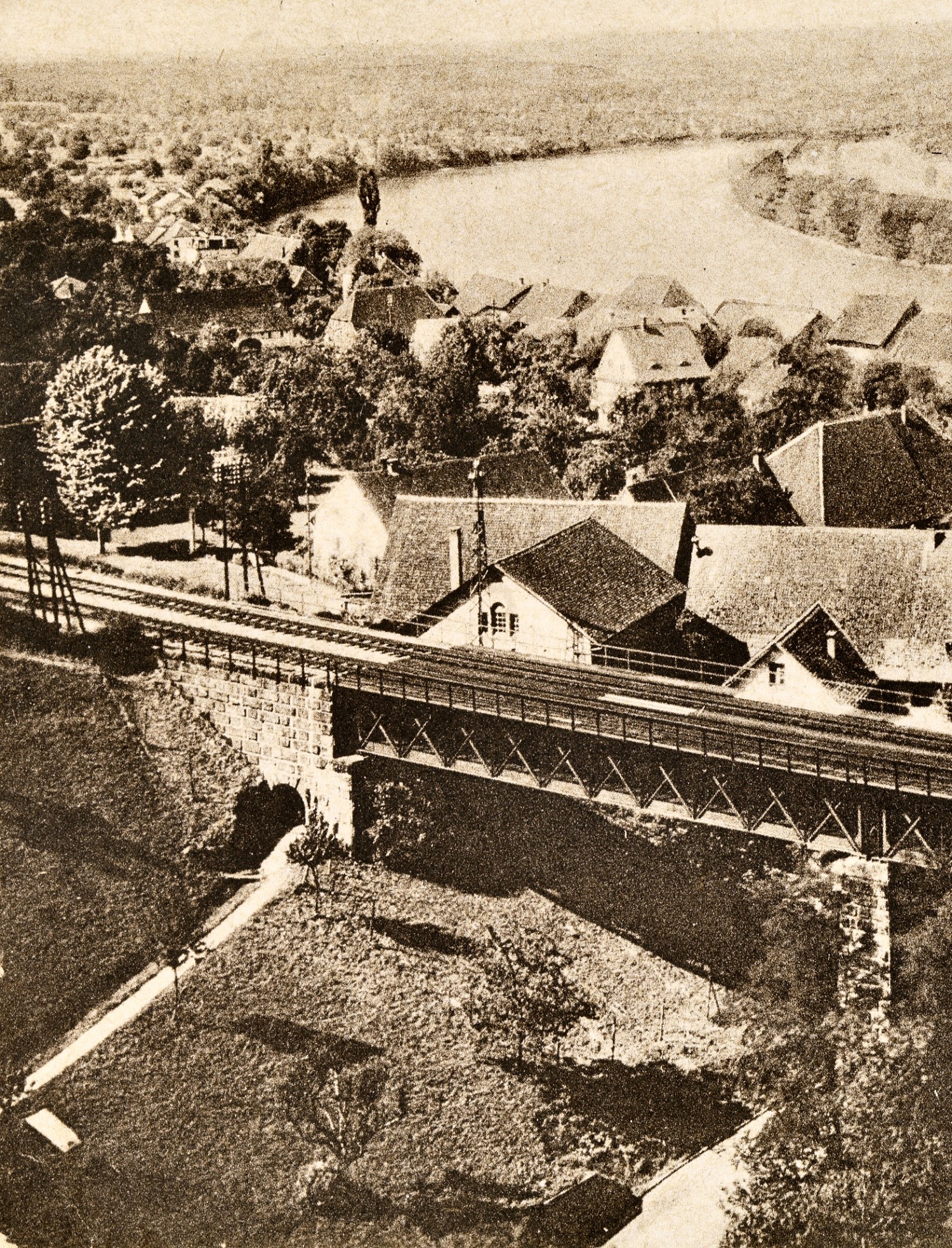

1901 bemühte sich die Stadt Säckingen um eine Stromversorgung. Wie aber sollte der Strom den Weg über den Rhein finden? Die Kraftübertragungswerke Rheinfelden wussten, dass noch nirgends elektrische Leitungen mit 150 Metern Spannweite zwischen zwei Strommasten erstellt wurden. Sie wagten es und erstellten einen mächtigen Betonpfeiler im Rhein. Dieser nahm dann den einen Masten auf. Der zweite Pfeiler kam an die Stelle des heutigen Fischerhauses auf der deutschen Seite zu stehen. Am 19. November 1901 war die Starkstromleitung über den Rhein nach Säckingen betriebsbereit. Bei der Planung war der Durchhang der Drähte ein heisses Eisen: Die Gefahr eines Drahtbruches drohte und damit stand die Sicherheit der Fischer, Flösser und Schiffsleute auf dem Spiel.

Der Strombezug für Säckingen erhielt nach 13 Jahren mit dem Bau des Kraftwerks Laufenburg 1914 einen neuen Lieferanten. Dadurch brauchte es den Strommast im Rhein nicht mehr. Er wurde abgebaut, das Fundament aber blieb. So erhielt Mumpf im Rhein gratis einen Sprungturm.

Die elektrischen Leitungen forderten auch bald ein erstes Opfer. (8)

Häusliche Wasserversorgung

Wasser! Grundlage des Lebens! Zum Trinken, zum Kochen, zum Waschen, zum Abkühlen, zum Pflanzenwachstum, zur Hygiene, zum Feuerlöschen, ….

Wasser liefern in der Wüste Oasenbrunnen, bei den Römern die Aquädukte, und in Mumpf sind es die Sodbrunnen im Ausserdorf und die vielen Quellen von den Abhängen am Chriesiberg.

Die römischen Bewohner in Mumpf fassten im heutigen Buchwald oberhalb vom Rötistichweg eine Quelle, die noch immer zum „Anker“ führt.

Sodbrunnen haben entweder gegrabene Schächte bis zum Grundwasserspiegel oder dann bis zu einem felsigen Untergrund, um sauberes Wasser aus tieferen Schichten zu gewinnen. Mit einer Drehkurbel brachte der Kessel am Seil das Wasser in die Höhe.

Die Mumpfer Gasthäuser hatten in der Regel ihre eigenen Quellen und Brunnen.

Der grösste Teil der Bevölkerung holte an den Dorfbrunnen das Trink-, Wasch- und Kochwasser und trug es nach Hause. Dies war Frauensache. Hier erfuhren sie die „Neuesten“ und tauschten sich aus. 1850 gab es in Mumpf vier Dorfbrunnen. Ab 1855 kamen sieben weitere Brunnen dazu. An einem Brunnen Wasch-Arbeiten zu verrichten war nicht gestattet. Brunnen verunreinigen wurde hart bestraft.

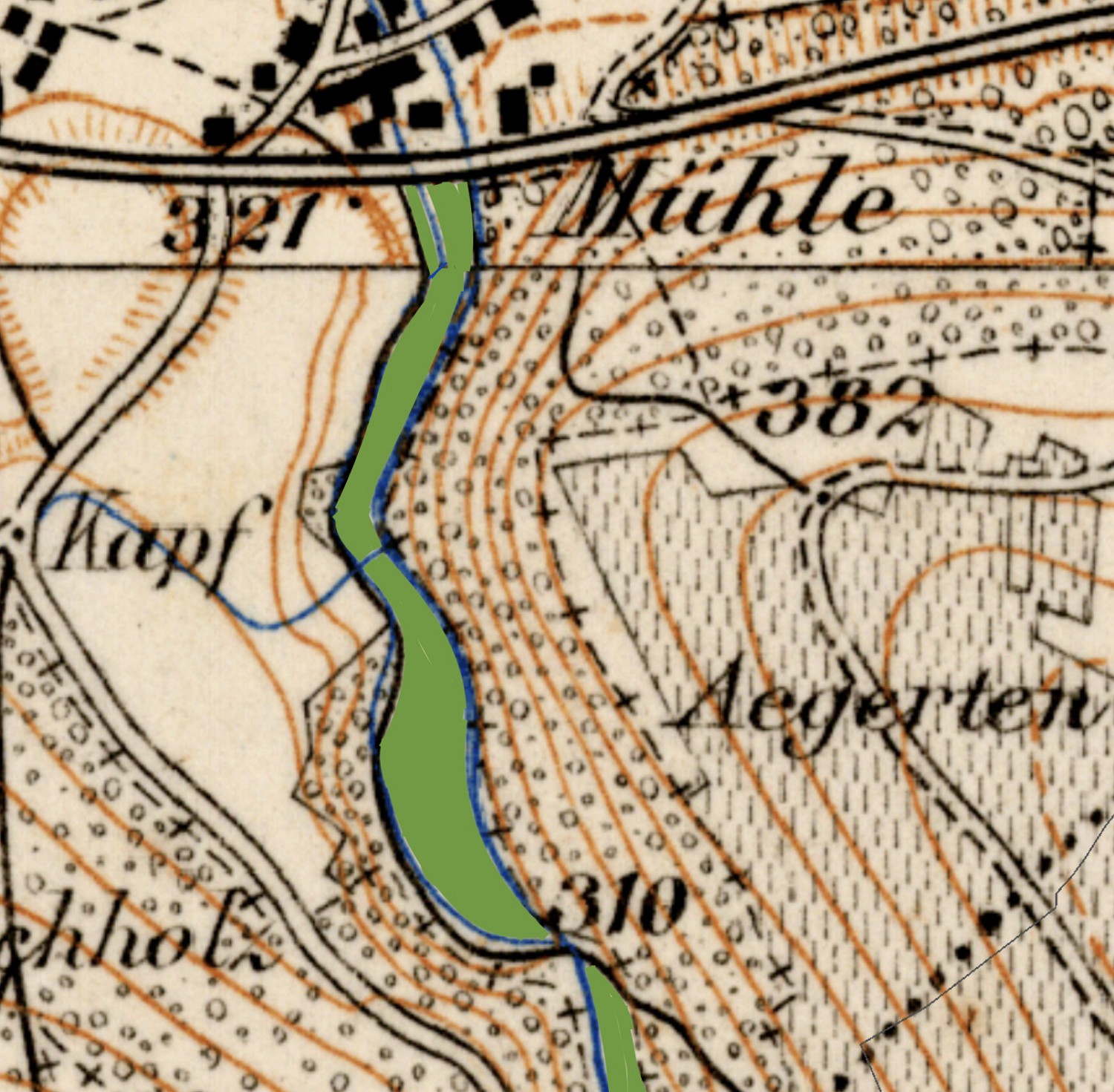

Die Tücher und Kleider wurde oft ausser Haus am Rhein oder im Fischingerbach gewaschen, mutmasslich bei der Glocke und bei der Sonne. Das Symbolbild zeigt etwas von der Atmosphäre vom Waschen am Bach. So könnte es kurz vor dem Einlauf des Fischingerbaches in den Rhein ausgesehen haben.

Das war dann 1830 vorbei. Die Gemeinde erbaute drei Waschhäuser, verteilt im Dorf.

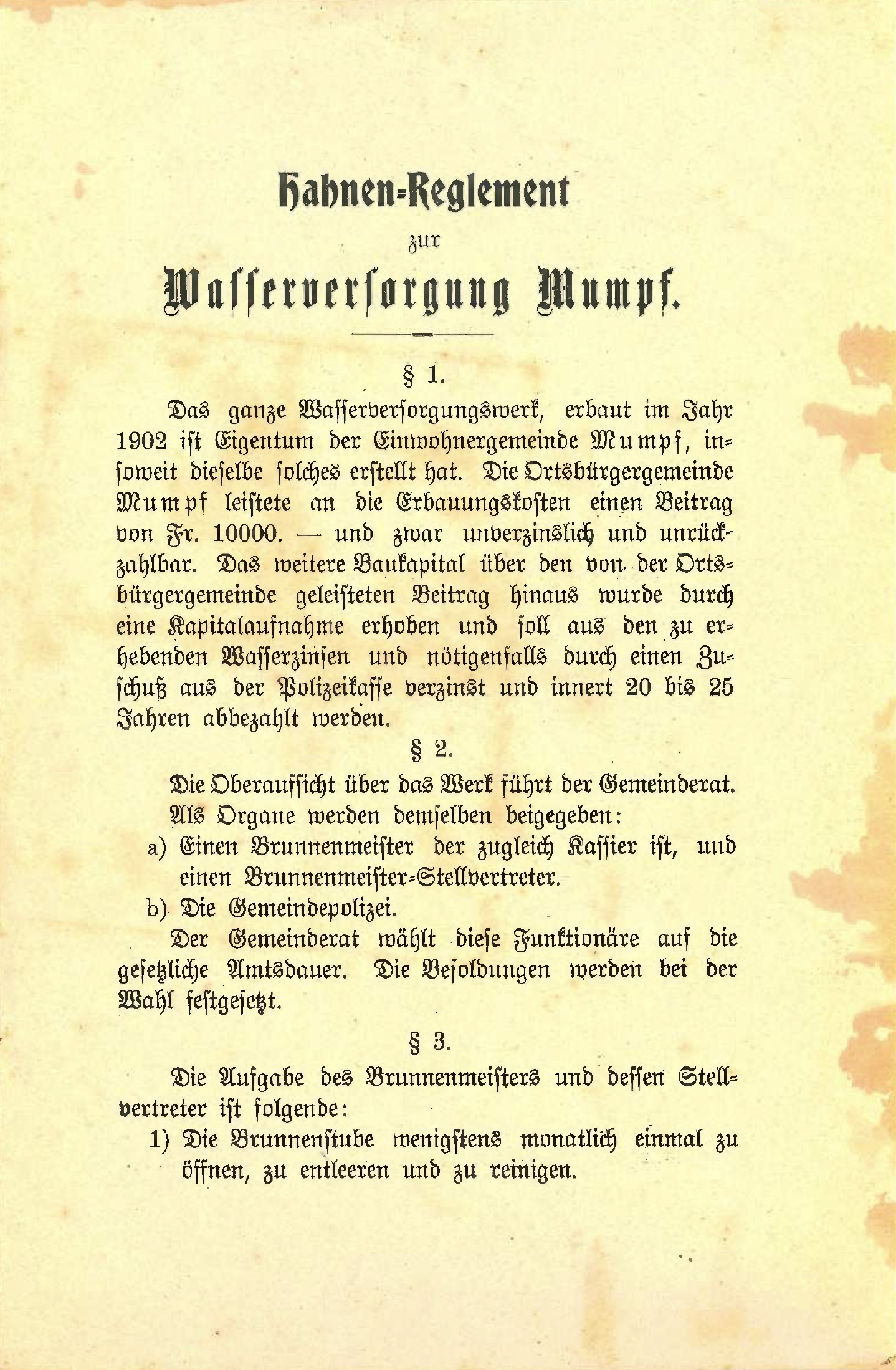

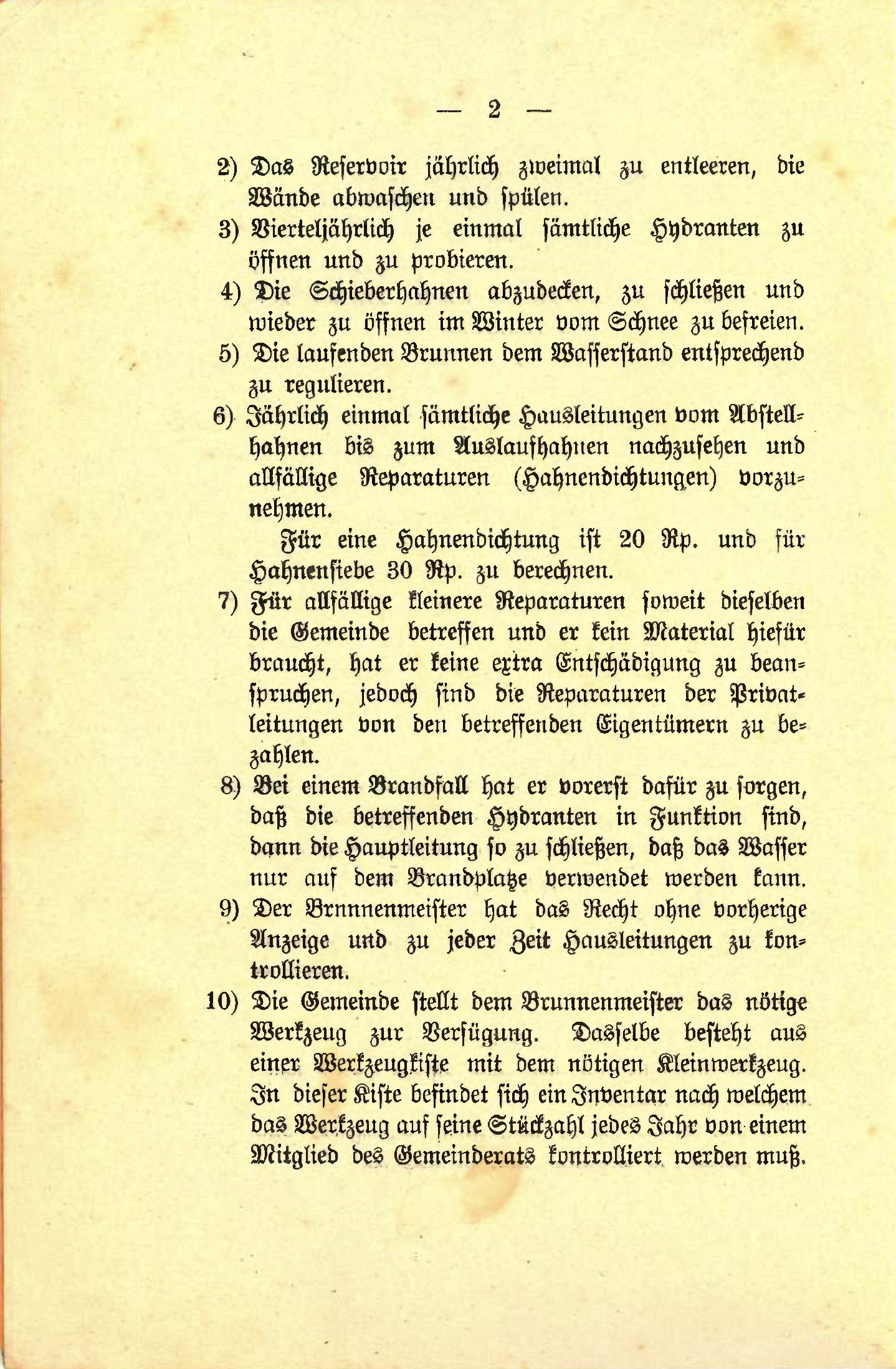

1902 erstellte die Gemeinde Mumpf die Wasserversorgung in die Häuser und zu den Hydranten zur Feuerbekämpfung. Die in die Erde verlegten Wasserleitungen waren aus Holz. Ein Tüchel (eine Holzröhre von etwa drei Metern Länge) wurde exakt zentral, von zwei Seiten her mit etwa sechs bis acht Zentimeter Durchmesser durchbohrt mit langen Eisenstangen. Auf der Stirnseite der Holzröhren wurden zur Verbindung Eisenringe eingeschlagen. Das Dorfmuseum zeigt zwei Tüchel aus der ersten Mumpfer Wasserversorgung.

An das Wasserversorgungswerk von 1902, im Eigentum der Einwohnergemeinde, leistete die Ortsbürgergemeinde Mumpf 10’000 Franken für die Erstellungskosten, ohne dass die Einwohnerkasse zins- oder rückzahlungspflichtig geworden wäre. Die weiteren Baukosten wurden durch eine Kapitalaufnahme bestritten. Die Abzahlung hatte innert 25 Jahren zu erfolgen durch den Wasserzins und allfällig durch einen Zustupf aus der Polizeikasse.

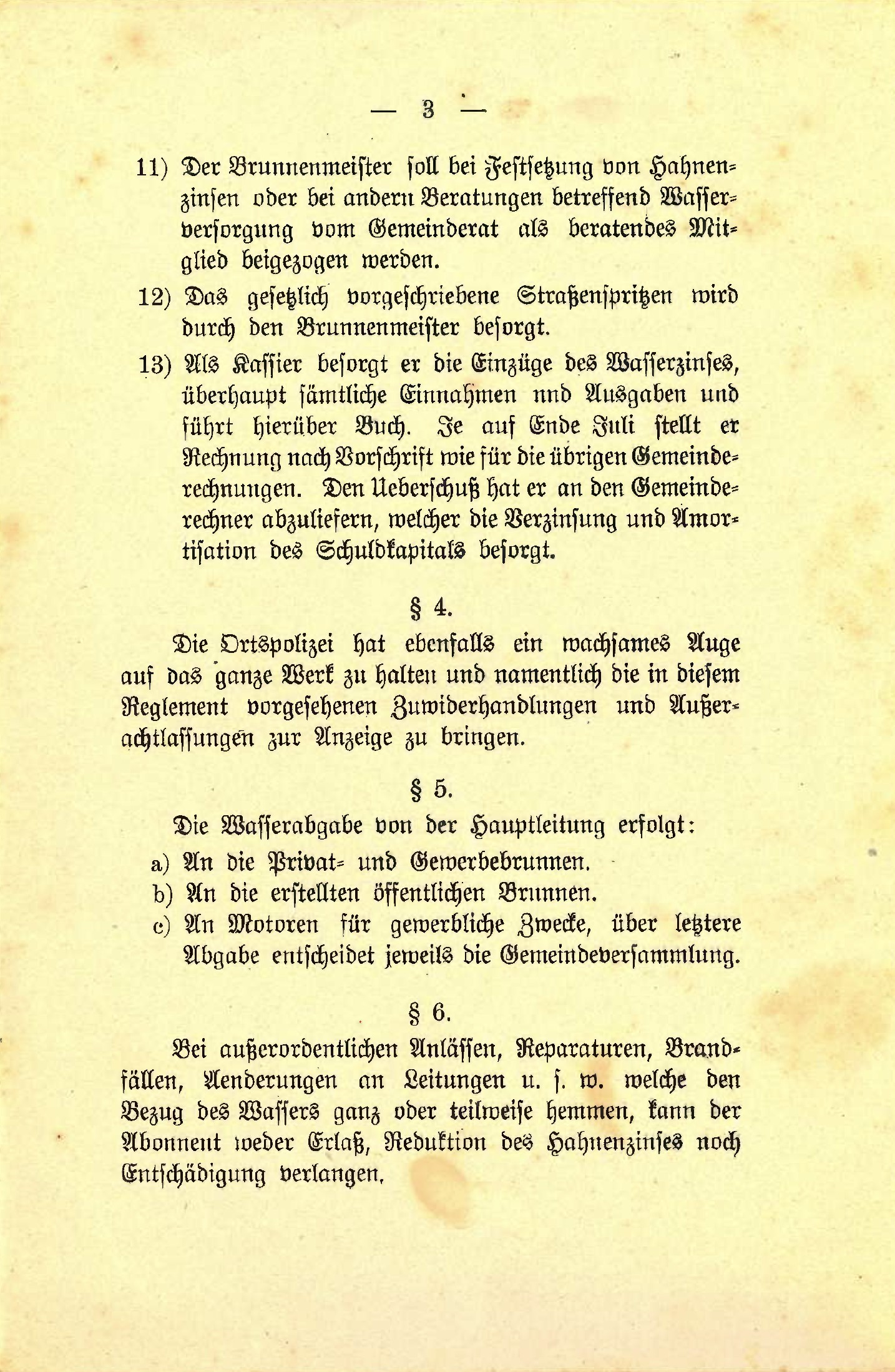

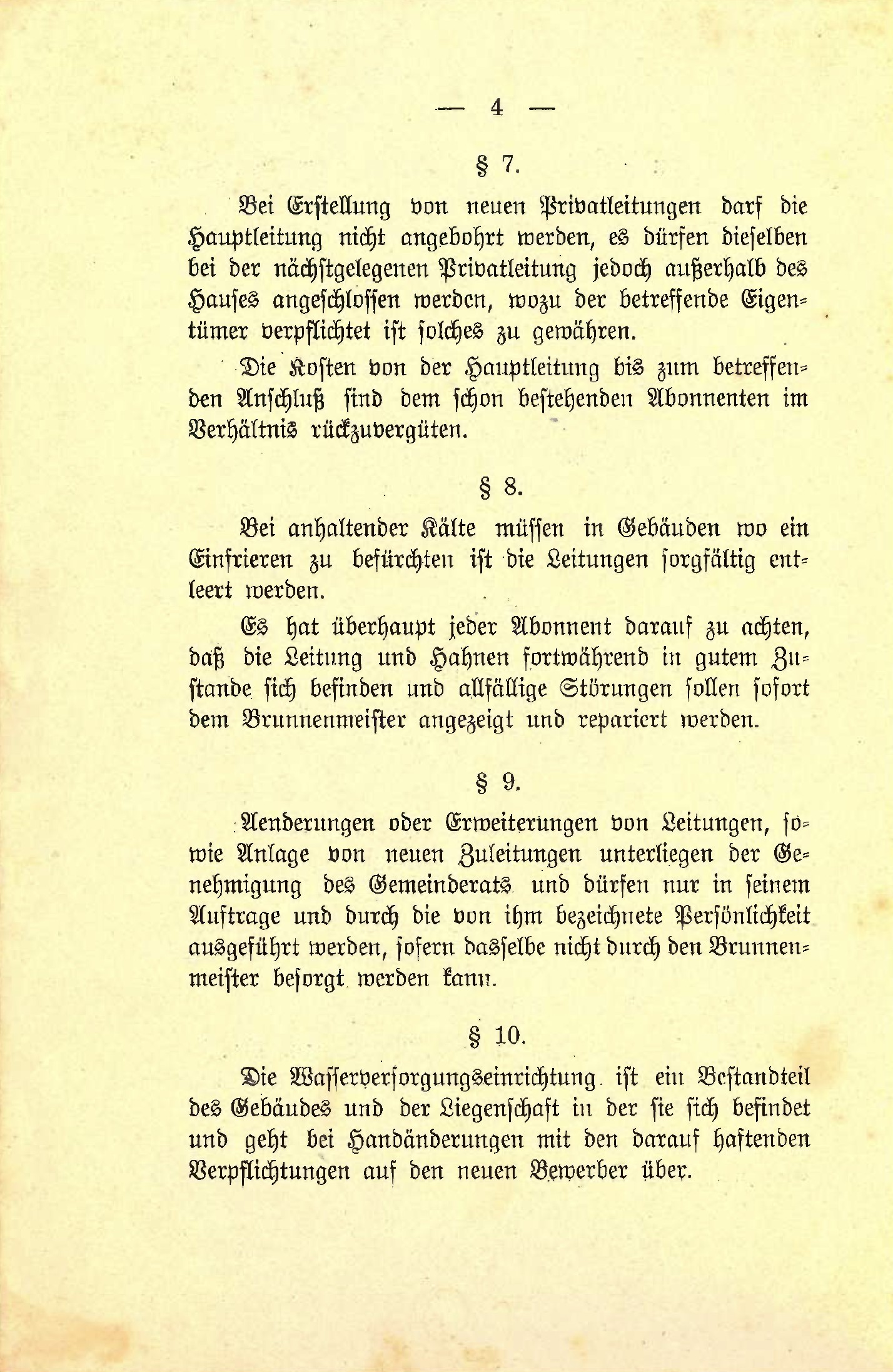

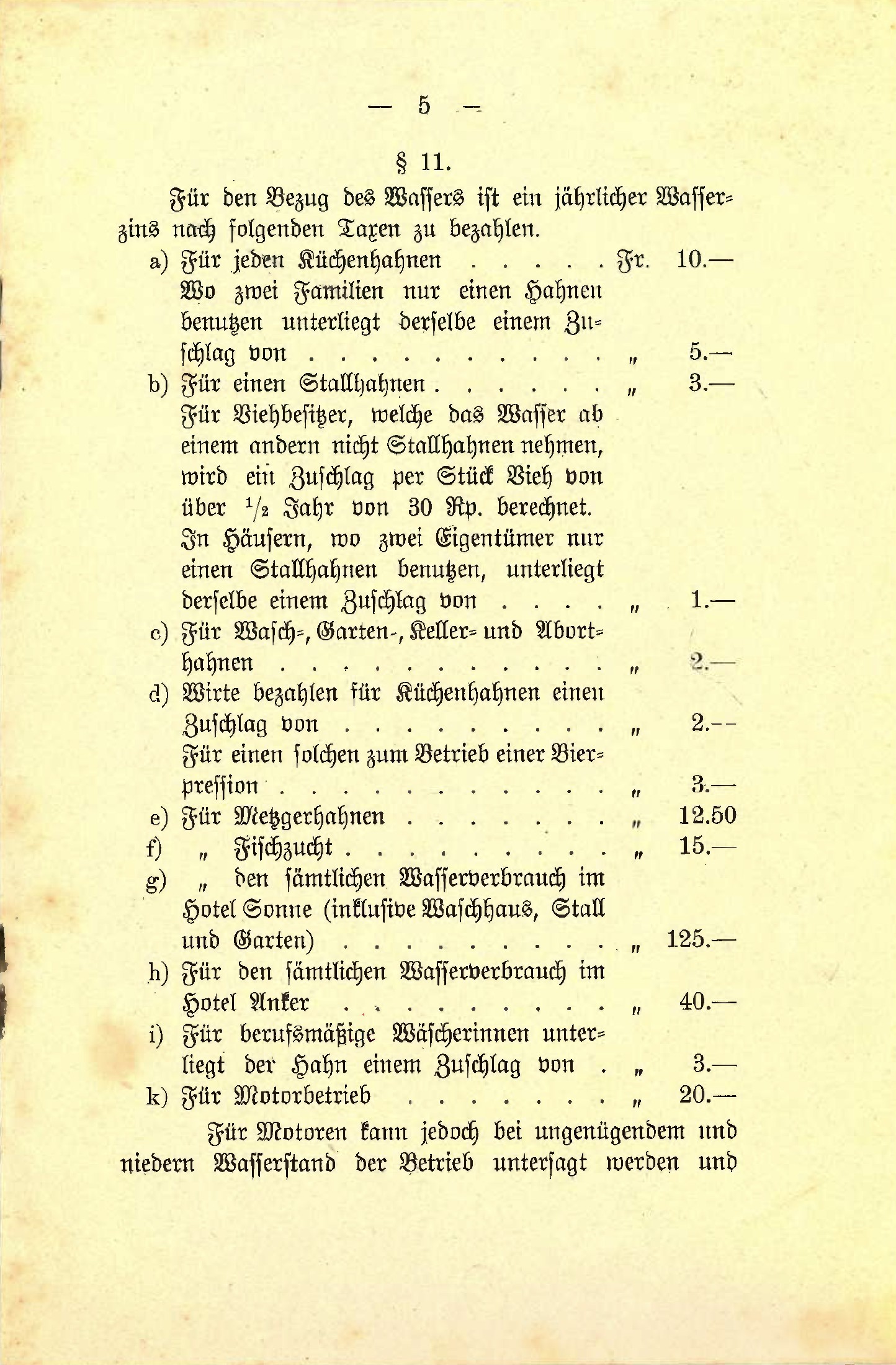

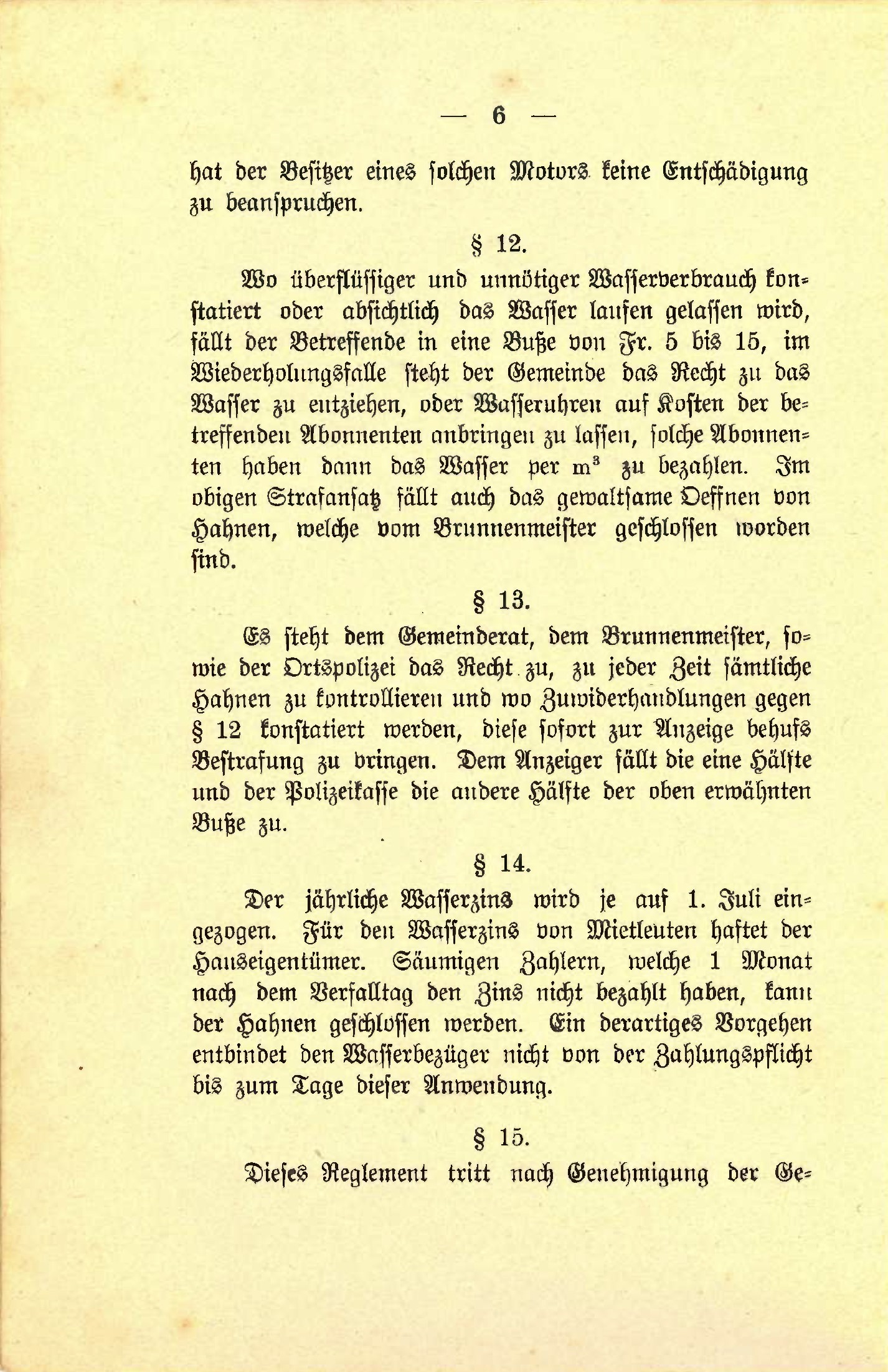

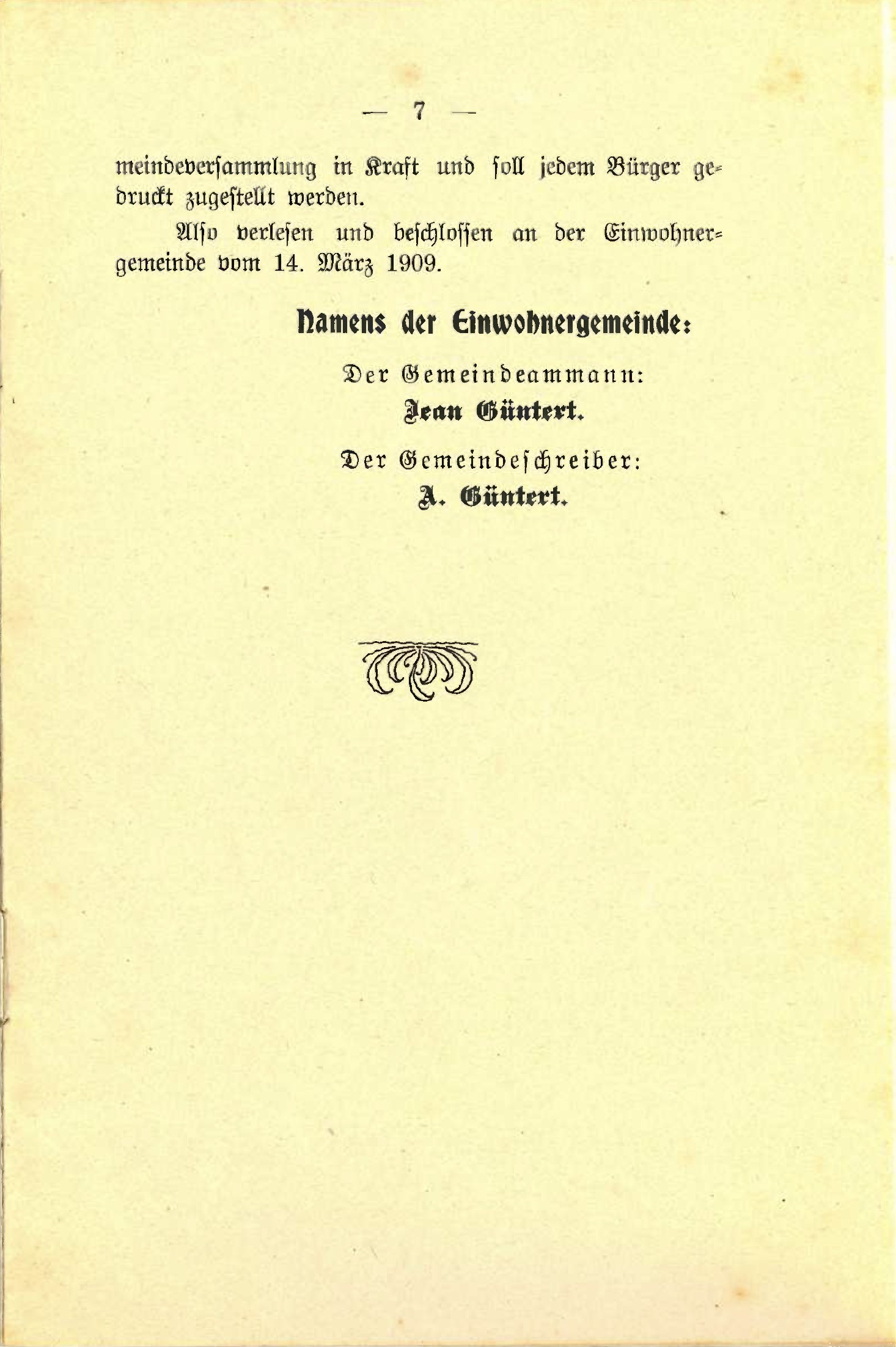

Ein Hahnenreglement zur Wasserversorgung Mumpf 1909 bestimmte die Handhabung der Wasseranschlüsse in den Privathäusern, Preisgestaltung und die Organe (Brunnenmeister und Kassier, Brunnenmeister-Stellvertreter und Gemeindepolizei) mit genau umschriebenen Aufgaben. Auch die Kosten erfuhren im Reglement eine genaue Auflistung: Für jeden Küchenhahn 10 Fr., für jeden Stallhahn 3 Fr., für jeden Wasch-, Garten-, Keller- und Aborthahn 2 Fr. Auch die Wasserkosten für Wirte, Hotels, Metzger, Fischzucht, Berufswäscherinnen und Motorenbetriebe sind detailliert ausgewiesen.

Strenge Vorschriften gab es auch zu Missbrauch, gewaltsamen Schäden, Wasserverschwendung und säumigen Zahlungen.

Das Hahnenreglement umfasste acht beschriebene Seiten.

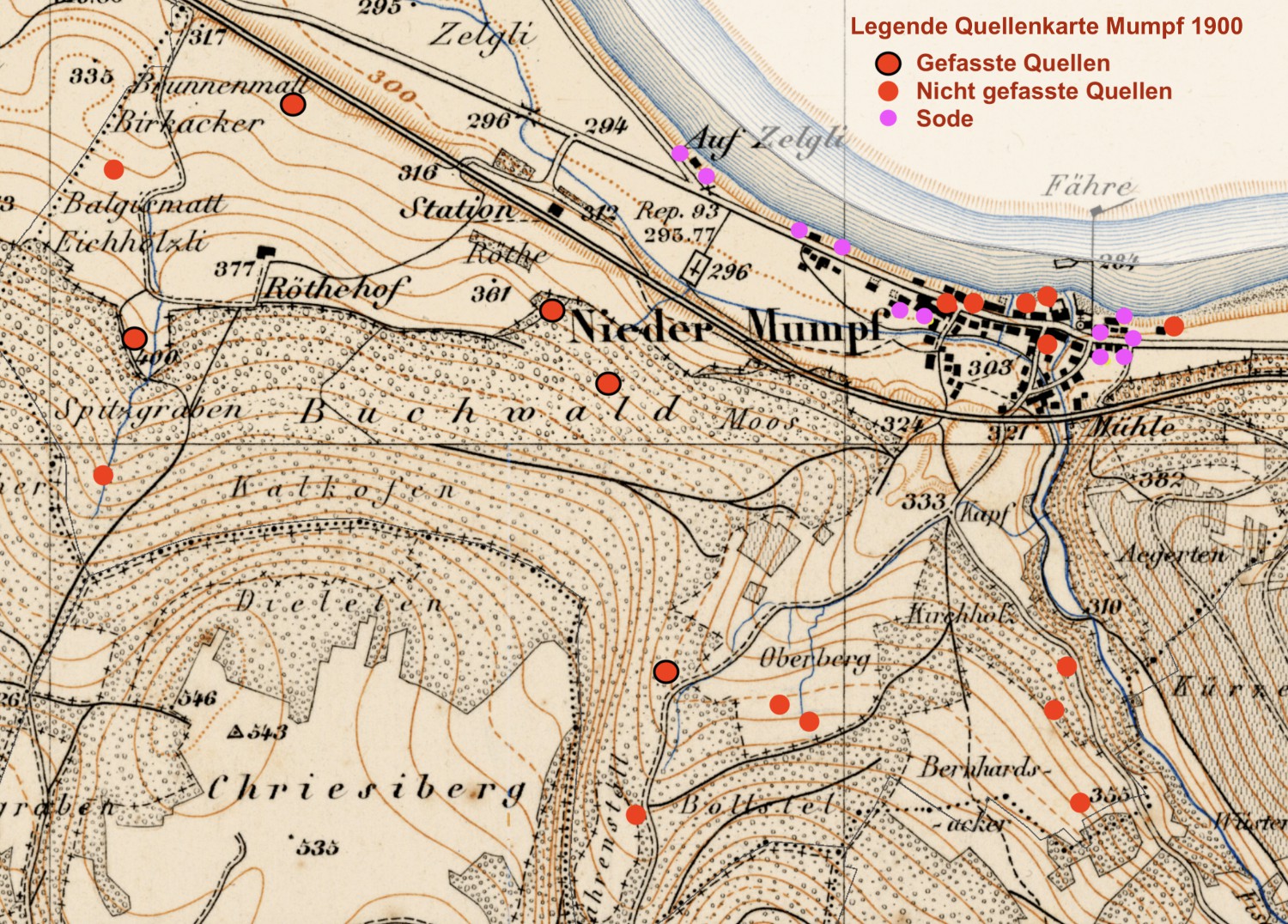

Die historischen Mumpfer Quellen (gefasst oder ungefasst) und die Sode:

Kurz nach 1890 veranlasste der Geologe Friedrich Mühlberg (10), sämtliche gefasste Quellen, nicht gefasste Quellen und Sode des Kantons Aargau zu inventarisieren. Für Mumpf bedeutete dies: 5 gefasste Quellen, 14 nicht gefasste Quellen und 11 Sode.

Die Quellen Balgismatt und Brunnmatt im Gemeindebann Mumpf gehörten der Gemeinde Wallbach, die über keinerlei Quellen verfügte.

Recherche:

Gerhard Trottmann

Quellennachweise:

(1) „Neue Zürcher Zeitung“, Nummer 18, vom 11. Januar 1872, Ausgabe 02

(2) „Neue Zürcher Zeitung“, Nummer 92, vom 20. Februar 1872, Ausgabe 02

(3) „Bund“, Nummer 146, 28. Mai 1873

(4) „Neue Zürcher Zeitung“, Nummer 449, vom 5. September 1875

(5) Dokument P-260-1_2b_1912, PTT Archiv Bern

(6) PTT Archiv Bern

(7) „Der Grütlianer“, 8. Dezember 1903

(8) „Der Zoologische Garten“, Band 44, 1903

(9) Siegfriedkarte 1880 Kanton Aargau mit Quellen aus dem Mühlbergatlas

Das Jahr der Erfindung des elektrischen Telegrafen wird auf Wikipedia mit 1833 angegeben. Ab 1851 war die Technik so weit fortgeschritten, dass von London aus die Nachrichtenagentur Reuters Neuigkeiten über Seekabel bis nach Indien versenden konnte. Zu den Kutschen, Postzügen und Brieftauben war eine viel schnellere Art der Nachrichtenübermittlung gestossen.

1872 war es dann für Mumpf soweit. Der Bundesrat beschloss (1):

Ebenfalls wurde ein Telegraphist gewählt (2):

Und bald machte der Gasthof Sonne Reklame mit der „eigenen“ Telegraphie (3):

Es ist nicht eruierbar, ob sich das Telegraphenbüro in der „Sonne“ oder im nahe gelegenen Postgebäude befand.

Zum Telegraphenwesen gab es 1875 eine wichtige Neuerung. Die Telegraphie darf auch durch Private und Geschäfte betrieben werden. (4)

Telephonie

Die Geschichte des Telefons begann 1837 mit der Erfindung des Morsetelegraphen. Bei ihm wurde die Übermittlung von Signalen durch elektrische Leitungen in die Praxis umgesetzt, eine Vorbedingung für die Erfindung des Telephons.

Ab 1912 gab es die ersten Telefonanschlüsse in Mumpf, gemäss Verzeichnis deren drei. (5)

1920 waren bereits 10 Apparate zu verzeichnen. (6)

1931 stieg die Zahl der Telefonapparate in Mumpf auf deren 19. (6)

1944/45 waren für Mumpf 37 Nummern verzeichnet. (6)

Elektrische Stromversorgung

Die Einführung der elektrischen Stromversorgung wurde möglich mit der Erbauung des Wasserkraftwerks in Rheinfelden durch die „Kraftübertragungswerke Rheinfelden“.

Die Bewilligungen zum Bau dazu erfolgten 1894 durch den Kanton Aargau und das Grossherzogtum Baden. Zu den ersten Strombezügern gehörte die Gemeinde Mumpf. Hinter den Plänen dazu stand vor allem Sonnenwirt und Oberst F.J. Waldmeyer-Boller. Endlich war die Zeit der Oellämpchen und der Petrolbeleuchtung in Stuben, Küchen, Scheunen und Schulzimmern und auch bei den Posamentern (7) vorbei.

Das Dorfgebiet erhielt einige Strassenlampen an wichtigen Orten. Ebenso profitierte das Gewerbe vom zugeleiteten Strom. Diese frühestmögliche elektrische Stromversorgung in Mumpf bewegte den Wallbacher Josef Obrist, Sägerei und Holzhandlung, seinen Betrieb nach Mumpf zu verlegen.

1901 bemühte sich die Stadt Säckingen um eine Stromversorgung. Wie aber sollte der Strom den Weg über den Rhein finden? Die Kraftübertragungswerke Rheinfelden wussten, dass noch nirgends elektrische Leitungen mit 150 Metern Spannweite zwischen zwei Strommasten erstellt wurden. Sie wagten es und erstellten einen mächtigen Betonpfeiler im Rhein. Dieser nahm dann den einen Masten auf. Der zweite Pfeiler kam an die Stelle des heutigen Fischerhauses auf der deutschen Seite zu stehen. Am 19. November 1901 war die Starkstromleitung über den Rhein nach Säckingen betriebsbereit. Bei der Planung war der Durchhang der Drähte ein heisses Eisen: Die Gefahr eines Drahtbruches drohte und damit stand die Sicherheit der Fischer, Flösser und Schiffsleute auf dem Spiel.

Der Strombezug für Säckingen erhielt nach 13 Jahren mit dem Bau des Kraftwerks Laufenburg 1914 einen neuen Lieferanten. Dadurch brauchte es den Strommast im Rhein nicht mehr. Er wurde abgebaut, das Fundament aber blieb. So erhielt Mumpf im Rhein gratis einen Sprungturm.

Die elektrischen Leitungen forderten auch bald ein erstes Opfer. (8)

Häusliche Wasserversorgung

Wasser! Grundlage des Lebens! Zum Trinken, zum Kochen, zum Waschen, zum Abkühlen, zum Pflanzenwachstum, zur Hygiene, zum Feuerlöschen, ….

Wasser liefern in der Wüste Oasenbrunnen, bei den Römern die Aquädukte, und in Mumpf sind es die Sodbrunnen im Ausserdorf und die vielen Quellen von den Abhängen am Chriesiberg.

Die römischen Bewohner in Mumpf fassten im heutigen Buchwald oberhalb vom Rötistichweg eine Quelle, die noch immer zum „Anker“ führt.

Sodbrunnen haben entweder gegrabene Schächte bis zum Grundwasserspiegel oder dann bis zu einem felsigen Untergrund, um sauberes Wasser aus tieferen Schichten zu gewinnen. Mit einer Drehkurbel brachte der Kessel am Seil das Wasser in die Höhe.

Die Mumpfer Gasthäuser hatten in der Regel ihre eigenen Quellen und Brunnen.