Unterkategorien

Das Bauernhaus Säckingerhof 2 in Mumpf

Der Bauernhof in den Brandkatastern

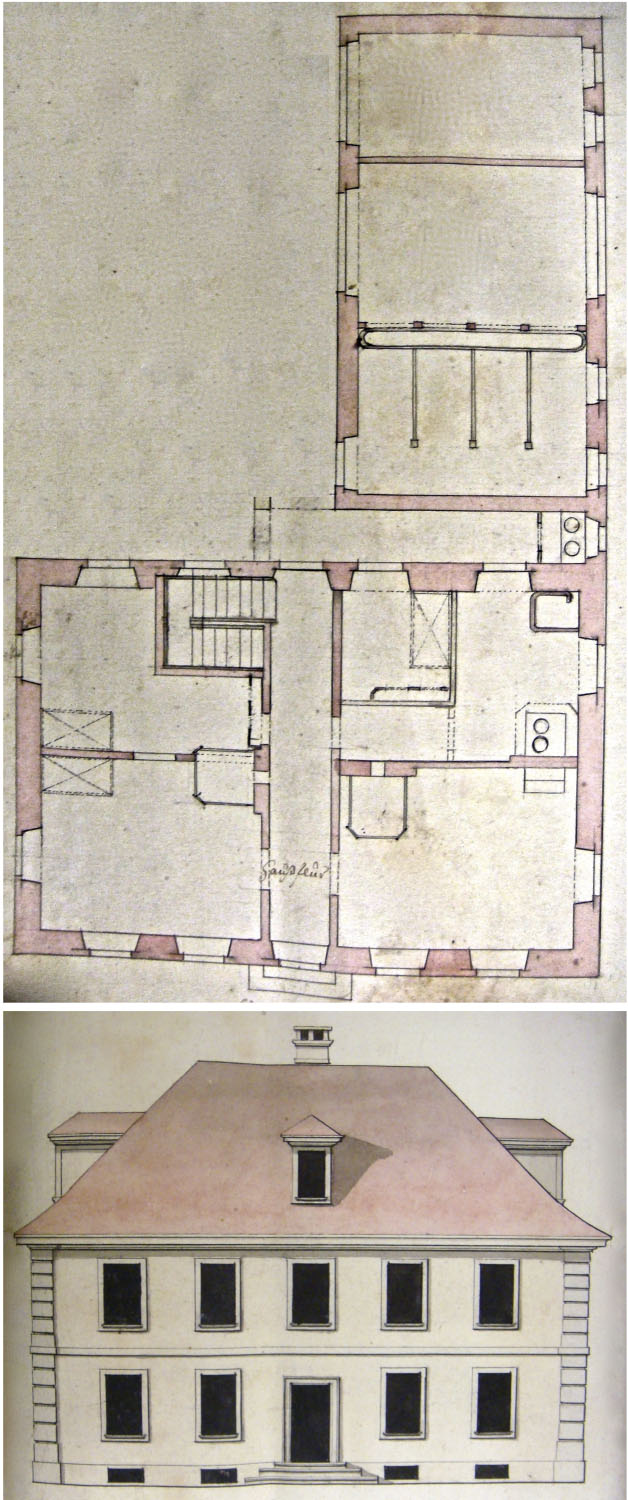

Im Brandkataster von 1828 trug der heutige Säckingerhof 2 die Nummer 60. Der Besitzer hiess Joseph Schmid. Die Einträge lauten wie folgt:

Brandkataster 1828:

Nr. 60 (alt 53), Joseph Schmid. Wohnhaus, 2 Stock hoch, mit Hufschmiede, Scheuer und Stallung von Stein und Riegel, Ziegeldach; auf der hinteren Seite ein angebautes Waschhaus, auf der unteren Giebelseite ein angebauter "Schopf mit einem Kohlenbehälter. 51 x 33 x 18 Schuh. 2000 Fr.

Exkurs: Die Masse des Hauses sind mit „Schuh“ angegeben. Nach Walter Winter mass 1 Schuh (österreichischer Fuss) 31,6 Zentimeter.

51 Schuh = 16,11 Meter Länge

33 Schuh = 10,43 Meter Breite

18 Schuh = 5,69 Meter Höhe

Brandkataster 1835:

Jakob Bürgische 5 Kinder. 1835 durch bedeutende Verbesserungen den Werth erhöht um 1000 auf 3000 Fr.

Brandkataster 1848:

A) Wilhelm Bürgin: 1 Wohnhaus, 2 Stock hoch, Ziegeldach, die Hälfte Scheuer und Stallung, und Hufschmiede, auf der hinteren Seite ein angebautes Waschhaus. 51 x 33 x18. 2400 Fr.

B) Jakob Bürgin, die Hälfte von obiger Scheuer und Stallung, 600 Fr.

[J. Bürgin baut 1848 auf der Westseite ein Wohnhaus an (heute Ass. 92)]

Brandkataster 1850:

Nr. 77 (alt 60), Wilhelm Bürgi, Hufschmied. Wohnhaus mit Hufschmiede, samt Scheune und Stall, Anbau mit Laube, Waschhaus und Kammer, von Stein und Riegel. 2 Stock. Tremkeller (Erklärung: Kellerraum mit Balkendecken), Ziegeldach.

A: Wilhelm Bürgi, Hufschmied, ab 1863 Joseph Güntert, Antons. Wohnhaus und ½

Scheune mit Stall.

B: Jakob Bürgi, Wagner., ab 1854 Wilhelm Bürgi, ab 1863 Bonaventur Güntert: ½

Scheune.

Brandkataster 1876:

Nr. 78 (alt 77) Wohnhaus mit Scheune, Anbau mit Laube, Waschhaus. Stein, Riegel, Holz. Gewölbekeller.

Aufgeteilt A: Josef Güntert: 2 Wohnungen, ½ Scheune und alle Anbauten, 5800 Fr. –

B: Siegfried Tschudy (vom Nachbarhaus) – 1884: Beide Hausteile erworben von Sigmund Waldmeyer, Küfer.-

Brandkataster 1899:

Ass. 93 (alt 78), Sigmund Waldmeyer. (Heute Säckingerhof 2). Ab 1925 Otto Waldmeyer. Wohnhaus, Scheune und Schopfanbau. Stein, Riegel, Holz. Ziegeldach. – Ohne Brandmauer zu Ass. 92.

Vom angebauten Nachbargebäude westlich ist im Kataster zu lesen:

1848:

eingetragen für Jakob Bürgin. Wohnhaus, 2 Stock hoch, Tremkeller, Wagnerwerkstatt, das Ganze von Stein, Ziegeldach. 26 x 34 x 18. 2400 Fr.

1850:

Nr. 76 (alt 88), Jakob Bürgi, Wagner. Wohnhaus mit Wagnerwerkstatt und Eisenladen von Stein 2 Stock hoch. Oberer Stock überbaut und auf steinernen Säulen stehend.

Von Stein 2 Stock hoch, Ziegeldach. (27 x 80 x 18 Schuh). 1854 Wilhelm Bürgi, Hufschmied. 1861 Bonaventur Güntert.

1876:

Nr. 77 (alt 76), Schmiede. Siegfried Tschudy. Wohnhaus und Anbau mit Holzschopf, Stein, Tremkeller. Ab 1889 Albert Hurt, sogleich Anbau mit Schmiede [nach Norden? heute Garage?] und Verbesserung von 4500 auf 5000. 1897 verbessert auf 7000 Franken.

1899:

Ass. 92 (alt 77), Albert Hurt. (Wohnhaus Hauptstrasse 27, Westannex zu Säckingerhof 2) Wohnhaus, Schmiede und Schopf; Stein, Riegel, Ziegeldach.

Quellen zum Brandkataster:

Edith Hunziker, Kunstdenkmäler-Inventarisatorin Kt. Aargau, 2007/08a

StAAG, CA.0001/0561, Brandkataster 1899-1938 = BK 1899

StAAG, CA.0001/0560, Brandkataster 1876-1898 [ein Doppel im GdA Mumpf, Brandkataster 1876] = BK 1876

StAAG, CA.0001/0559, Brandkataster 1850-1875 = BK 1850

GdA Brandkataster 1828-1849 = 1828 (mit Verweis auf Gebäudenummern im Brandkataster 1806; dieses älteste Brandkatasterbuch ist weder im Gemeinde- noch im Staatsarchiv erhalten)

Vermittlung durch Walter Winter, Münchwilen

Die Lage des Bauernhofs

Er wurde gegenüber der Kirche angrenzend an die Hauptstrasse, die damalige Ankengasse/Trottgasse und den Talbach (Fischingerbach) gebaut.In der Darstellung im 1775 erstellten Bannplan markiert der blaue Punkt die Hufschmiede mit dem angebauten Schopf mit einem Kohlenbehälter, am Talbach gelegen.

Im Generalplan 1859 und in den Luftaufnahmen von 1949 und von 1954 sind der Säckingerhof 2 und die angrenzende Schmitte am Fischingerbach klar zu erkennen.

In der Siegfriedkarte ist die Lage des Säckingerhofs 2 an der Ankengasse/Trottgasse gut zu ersehen. Beim Bau der neuen Obermumpferstrasse um 1916, die in doppelter Breite erstellt wurde, musste ein Teil der Scheune deswegen abgerissen werden. Die abgetretene Fläche konnte durch eine südlich angelegte Scheunen-Erweiterung kompensiert werden. Allerdings „verschwand“ dadurch die Laube, d.h. es entstand hier eine Werkstatt. Die Siegfried-Karte zeigt den rot eingerahmten Komplex Säckingerhof 2/Schmitte und ebenfalls rot, den Verlauf der Ankengasse/Trottgasse, welche in die „Alte Obermumpferstrasse“ einmündet.

Exkurs: Im Kataster von 1828 wird eine Hufschmiede und ein angebauter Schopf mit einem Kohlenbehälter erwähnt.

Mumpf besass damals zwei Schmitten. 1775 stellte der unterthänig gehorsame Gregori Bürgin Hufschmidt zu Mumpf das Gesuch an die vorderrösterreichische Obrigkeit, fremdes französisches Eisen einführen zu dürfen, weil ihn die Qualität vom hiesigen Eisen nicht zufrieden stellte.

Ob dieser Gregori Bürgin mit den im Brandkataster erwähnten Bürgins verwandt war, ist nicht eruierbar.

Der Bau muss in die heutige Obermumpferstrasse hineingeragt haben. Wie die folgenden Abbildungen zeigen, könnte es sich um einen Schopf gehandelt haben.

Das Baujahr 1711 ist bei der Stalltüre im rechten Pfosten eingeritzt worden.

Der Erbauer dürfte Eberhart Hertzog geheissen haben. Die linke Türumrandung erscheint als geschmälert. Möglicherweise könnte dabei der Anfangsbuchstabe E verschwunden sein.

Das zweite Bild ist der Versuch einer gewagten Rekonstruktion mit dem Buchstaben E in einem breiteren Türrahmen.

Die Nordfassade des Bauernhauses

Das Haus besass zwei Eingänge, der eine zu Scheune und Stall, der andere zum Wohnbereich. Im Laufe der Zeit erfolgten immer wieder Anpassungen und Erweiterungen. Es wird vermutet, dass das Haus vorerst nur einem Haushalt diente und der obere Boden zu einem späteren Zeitpunkt in eine eigenständige Wohnung ausgebaut wurde. Das vierte Fenster im oberen Boden (auf dem Bild mit geschlossenen Fensterläden) unter dem verlängerten Scheunen-Vordach dürfte bei einem späteren Zimmereinbau über dem Stall angebracht worden sein.

Das Bauernhaus von 1711 ist ein Steinbau-Riegelbauhaus. Unter dem Verputz erscheint die Bruchsteinmauer.

Spaziergang durch das 1711 erbaute Haus

Die untere Wohnung besass eine Stube, zwei Zimmer und eine Küche.

Der Kachelofen in der unteren Stube, daneben der Kochherd in der dazugehörenden Küche.

Die untere Stube diente später als Ladenlokal.

Der Schüttstein in der unteren Küche.

Die Wände der unteren und oberen Wohnräume wie auch ein Kästchen waren mit hübschen Tapeten versehen, aus dem späten 19. oder dem frühen 20. Jahrhundert.

Der Kachelofen in der oberen Stube reichte ins Schlafzimmer nebenan hinein.

Kachelofendetail

Der Ofen der oberen Küche beheizte die oberen Wohnräume.

Der Schüttstein im 1. Stock gegen Süden.

Der Säckingerhof ist ein Riegelbau. Die Ostmauer der neuen Schmitte wurde beim Bau dicht an dicht mit der Westmauer vom Säckingerhof 2 verbunden. Im Gebälk eingekerbt finden sich Zeichen der Zimmermannssprache.

Es gibt nur einen Kellerraum. Vermutlich stammt der Gewölbekeller aus der Bauzeit des Bauernhauses. Es bestand stets die Gefahr, dass das Wasser des Fischingerbaches ihn überschwemmte.

Die Scheune mit dem Eingangstor im Norden. Nach der Balkenkonstruktion muss der Stall auf der linken Seite um 1920 umgebaut worden sein. Er bot nun Platz für etwa 20 Kühe. Rechts in der Mauer ist ein dunkler Balken sichtbar. Hier könnte ein Durchgang noch Osten gewesen sein in einen nächsten Raum, der jedoch dem Bau der Obermumpferstrasse (1916) weichen musste. In der Folge wurde an der Südfront ein etwa gleich grosser Anbau neu erstellt.

Die Laube im ersten Stock verschwand durch diesen Anbau. Auch wurde ein Fenster der unteren Wohnung zugemauert. Dazwischen befand sich die hintere Ausgangstüre.

Diese Türe war an der Oberkante versehen mit einer lieblichen Verzierung, genannt Doppelwellenband, wie dieses aus der Engadiner Sgrafittokunst bekannt ist mit der Bedeutung: Ewiger Kreislauf des Lebens, Werden und Vergehen, Fruchtbarkeit und Glück.

Drei von sechs Generationen Waldmeier bewohnten den Säckingerhof

Die Ahnenfolge Waldmeier

Joseph Waldmeyer (1749 - 1830)

⚭ 1777 - erste Ehefrau: Helena Wunderlin (1754 - 1787)

Maria Anna (1778 - ?)

Joseph (1779 - ?)

Helena (1780 - ?)

Kasimir (1782 - 1852)

Maria Kreszenz (1784 - ?)

Bernhard (1786 - ?)

⚭ 1789 - zweite Ehefrau: Helena Stocker (1750 - 1796)

kinderlos

⚭ 1796 - dritte Ehefrau: Magdalena Rau (1758 - 1812)

Agatha (1797 - 1866)

Franz Xaver (1798 - ?)

Anton (1800 - ?)

Apolonia (1802 - 1835)

Theresia (1804 - ?)

Kasimir Waldmeyer (1782 - 1852)

⚭ 1809 - Erste Ehefrau: Rosa Hurt (1783 - 1814)

kinderlos

⚭ 1816 - Zweite Ehefrau: Kunigunde Beinhart (1789 - 1863)

Friedolin (1818 - ?)

Joseph (1820 - 1883)

Sophia (1822 - ?)

Johann Evangelist (1824 - 1833)

Adelheid (1826 - 1827)

Kasimir (1828 - 1831)

Joseph (1820-1883) und Emillie (1823-1895 ) Waldmeyer-Bitter, ⚭ 1852

Kasimir (1853 - ?)

Emil (1855 - 1855)

Sigmund (1857 - 1901) (Küfer)

Maria (1862 - ?)

Balduin (1865 - ?)

Sigmund (1857 - 1901) und Karolina (1859 - 1945) Waldmeier-Güntert, ⚭ 1884, Küfer

Zeno (1885 - 1888)

Fritz Waldmeier, (1886 - 1974) (Bauarbeiter)

Louisa Waldmeier, (1888 - 1966) (Fabrikarbeiterin)

Otto Waldmeier, (1889 - 1939)

Otto (1889 - 1939) und Agnes (1899 - 1980) Waldmeier-Wunderlin, ⚭ 1925, Landwirt

Anna (1926 - 2009) und Max Winter-Waldmeier, ⚭ 1955

Otto Waldmeier (1927 - 1998)

Rosa (1929 - 2010) und Friedrich Koch-Waldmeier

Otto Waldmeier (1927 - 1998), Landwirt

Die Menschen und ihre Geschichten

Die Familie von Sigmund und Karolina Waldmeier-Güntert

Sigmund Waldmeier (1857 - 1901)

Sigmund Waldmeier erwarb den Bauernhof im Jahr 1884 im Alter von 27 Jahren.

Als Kleinbauer gehörte er zur minderen Gesellschaftsschicht im Dorf. Die Landwirtschaft umfasste grundsätzlich Ackerbau, Viehzucht und Waldbewirtschaftung. Kleinlandwirte arbeiteten vor allem für die Eigenversorgung mit Gemüse, Obst, Getreide und Milch.

Oft stellten sich die Kleinbauern als Tagelöhner auf Abruf zur Verfügung, wenn bei den Grossbauern viel Arbeit bevor stand.

Sigmund wurde gerade einmal 44 Jahre alt. Über sein frühes Ableben ist nichts bekannt.

Die Familie: Sitzend Witwe Karolina Waldmeier-Güntert, Sohn Otto Waldmeier, stehend Sohn Fritz und Tochter Louisa.

Karolina Waldmeier-Güntert (1859 - 1945)

Ab 1901 blieb Siegmund Waldmeier’s Frau Lina (Karolina) mit ihren drei Kindern ohne den Ernährer zurück auf dem kleinen Bauernhof. In dieser Not muss sie sich entschlossen haben, im Erdgeschoss einen Lebensmittelladen einzurichten - oder vielleicht nannte sie ihn auch Krämerladen. Dafür opferte sie die gute Stube.

Das Sortiment kann nicht unermesslich gewesen sein. Die allermeisten Mumpfer waren Selbstversorger, so dass das Warenangebot eher „mager“ ausfiel. Denn für den Gemüse- und Obstanbau besassen sie Wiesen, Gärten und Bündten. Auch Hühner-, Schweine- und kleinere Viehhaltungen gehörten zum Alltag. Ausserdem gab es noch andere Handlungen im Dorf, und auch eine Bäckerei und eine Metzgerei.

Besonders die Kurgäste liebten die Früchte, die in diesem kleinen Laden angeboten wurden.

Was könnte Lina sonst noch in den Gestellen angeboten haben? Also: die Ladenglocke bimmelt und feine Düfte kommen uns entgegen, vielleicht von Kernseifen und Kaffeebohnen und aus Öl- und Essigfässern. Wir sehen Zündhölzer, Postkarten, Glühlampen, Schreib- und Tabakwaren. Säcke auf Regalen oder auf dem Boden sind gefüllt mit fremden Gewürzen, Zucker, Mehl und Salz. Die Kunden bringen ihre eigenen Gefässe zum Abfüllen mit, weil vieles noch lange lose verkauft wurde. Bei der Kasse steht eine Waage und eine Berechnungstabelle. Und ganz nahe ebenfalls ein grosses Glas, gefüllt mit Schleckereien.

Aber auch „Neumodisches“ muss sich in den Gestellen befunden haben. Etwa die „Maggi-Würze“, Ovomaltinebüchsen, Kondensmilch und Schokolade.

Besonders gerne besuchten Kinder diesen Laden. Am Schluss eines Einkaufs, und war er noch so klein, gab es stets ein Bonbon zum Abschied.

Karolina muss den Laden auch noch 1940 geführt haben, wie sich Zeitzeugin Agathe Wunderlin-Güntert erinnert.

Louise Waldmeier (1888 - 1966)

Als Tocher von Siegfried und Karolina lebte sie im selben Haus, mit ihrer Tochter Anna, 1911 geboren.

Louise war von einem Mumpfer geschwängert worden, ohne dass dieser eine Heirat eingehen wollte. So blieb die Kinderbetreuung zum grossen Teil bei Grossmutter Lina, während die junge Mutter Louise in einer der Säckinger Textilfabriken tagsüber einer Arbeit nachgehen musste. In Säckingen gab es eine blühende Textilindustrie mit Stoff-, Band- und Hosenträgerfabriken.

Täglich fuhr sie in der Früh mit der Fähre über den Rhein, oft in Gesellschaft von Frauen und Männern aus Zuzgen und dem Fischingertal, die ebenfalls in einer der Säckinger Fabriken Arbeit fanden. Ihre Löhne wurden in Mark ausbezahlt und so gab es im Fricktal mehr deutsches Geld als Schweizerfranken,

Eines von den übrigen Mitgliedern der Familie Waldmeier fuhr gegen Mittag ebenfalls über den Rhein, um der entgegenkommenden Louise ein warmes Mittagessen zu überbringen. Das konnte Mutter Lina gewesen sein oder ihre Brüder Fritz und Otto - oder ein anderer Mahlzeitenbote aus Mumpf.

Louise bekam dann später doch noch ein Heiratsangebot des Erzeugers. Doch sie, eine vermutlich starke und selbsbewusste Frau, lehnte ab, was vermutlich viel Kraft von ihr abforderte, den eigenständigen Lebensweg weiterzugehen. Ob sie Alimente erhalten hatte, ist nicht bekannt.

Fritz Waldmeier (1886 - 1974)

Als ältester Sohn übernahm er nicht nach der Gewohnheit den Hof. Fritz ist als Bauarbeiter vermerkt. Er war verheiratet mit Anna Agatha Güntert (1887 - 1947) aus dem badischen Nollingen und wohnhaft in Rheinfelden. Die Ehe blieb kinderlos.

Die Lebensbedingungen der Familie Siegmund und Karolina Waldmeier-Güntert

Das Geld spielte auch damals eine wichtige Rolle. Im Jahr 1914 kostet Tafelbutter Fr. 3.80 pro kg, Kaffee Fr. 2.60 pro kg, Käse Fr. 2.27 pro kg, Brot 35 Rp. pro kg und Milch 24 Rp. pro Liter.

Tagelöhner erhielten gemäss einer Lohntabelle aus dem Jahr 1906 je nach Funktion Fr. 2.80 bis Fr. 6.25 am Tag. Festangestellte bekamen zwischen 115 und 210 Franken pro Monat.

In Säckingen bestand die Möglichkeit für Kleinbauern, in den acht Textilfabriken eine zusätzliche Einnahmensquelle zu finden. Darunter waren Menschen aus dem Schwarzwald wie aus dem Fricktal.

Geschwellte Kartoffeln, Brot, Wein und Tee oder Milchkaffee, so könnte ein Mittagessen bei Waldmeiers ausgesehen haben. Hie und da war noch ein Ei dabei.

Die Familie von Otto und Agnes Waldmeier-Wunderlin

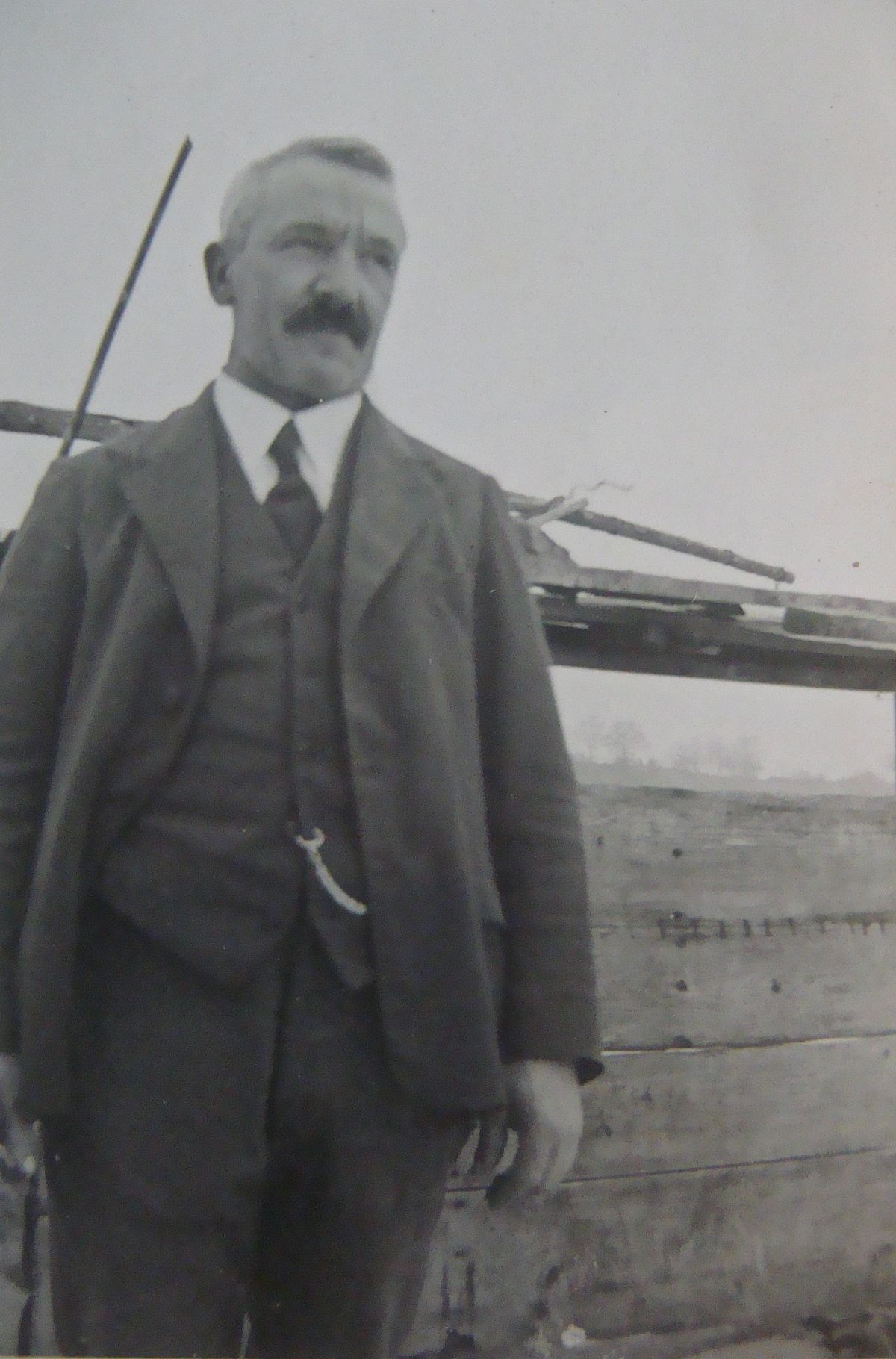

Otto Waldmeier (1889 - 1939)

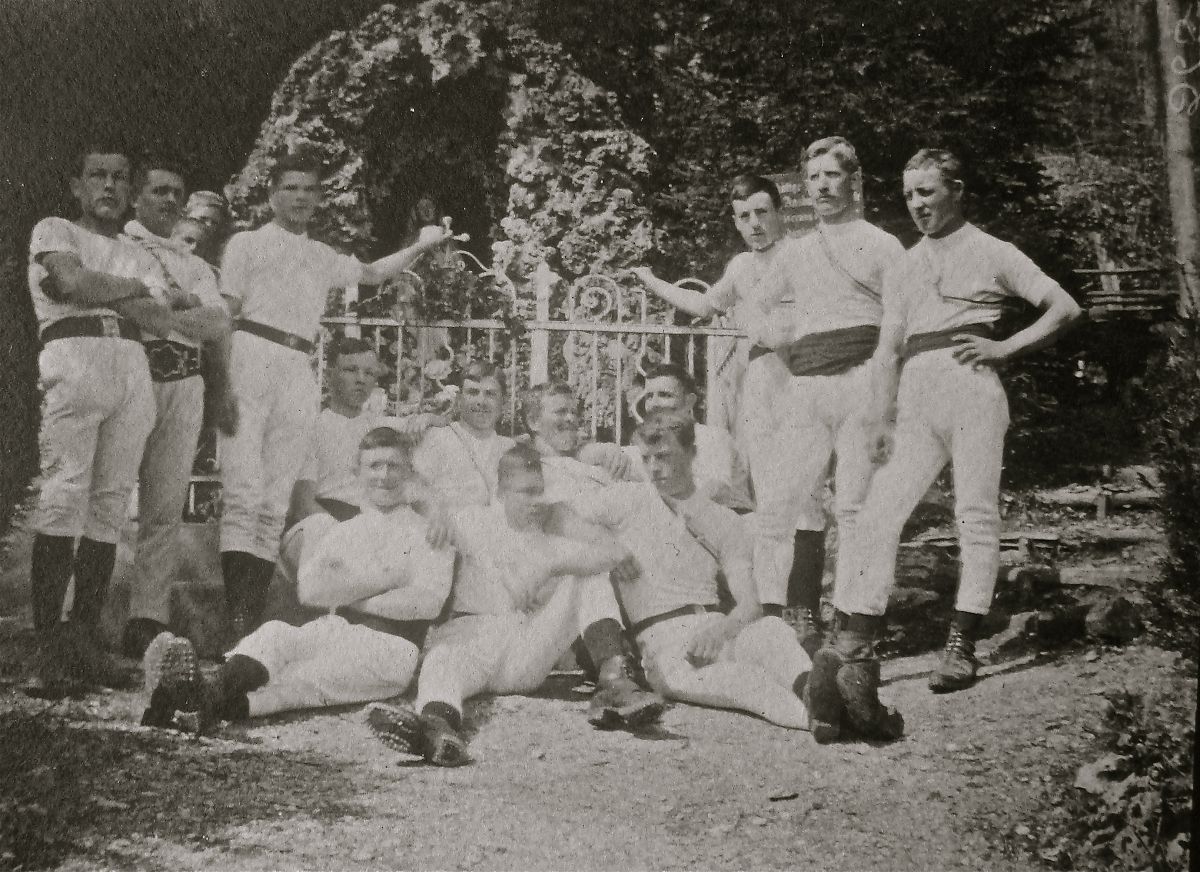

Er kannte verschiedene Zweige des Familienunterhaltes: Als Kleinlandwirt, Angestellter der AEW (Aargauische Elektrizitätswerke) und als Fährmann. Es versteht sich, dass er ebenfalls Pontonier war, der auch an Wettkämpfen Auszeichnungen erhielt.

Er hatte mehrfach mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Bei einem Unfall mit einer Telefonstange 1931 erlitt er einen komplizierten Unterschenkelbruch. Das linke Fussgelenk versteifte sich und das linke Bein wurde um zwei bis drei Zentimeter kürzer.

Im Januar 1932 stürzte er auf dem Glatteis. Dabei erlitt er einen Oberschenkelbruch. In der Folge erhielt er eine IV-Rente zwischen 40 und 50 Prozent. Ein Jahr später hatte er eine Lungenentzündung mit Eiteransammlung. Im Mai 1934 fuhr ein Auto in den Jauchewagen und schleuderte den darauf sitzenden Otto zu Boden. Dabei brach ihm das rechte Fersenbein.

Im 2. Weltkrieg leistete er Hilfsdienst. Er hatte Bewachungsaufgaben in Obermumpf übernommen. Nach seiner Ablösung begab er sich nach Einbruch der Dunkelheit mit dem Velo Richtung Mumpf, ohne Velobeleuchtung, weil das Lichtmachen in der Nacht verboten war. „Man“ munkelte, dass auch Alkohol eine Rolle spielte. Dabei stürzte er in den Fischingerbach, wo er am Morgen tot aufgefunden wurde.

Sein Tod wurde in den „Freiburger Nachrichten“ vom 12. Dezember 1939 vermeldet:

Otto Waldmeier leistete bereits im 1. Weltkrieg seinen Militärdienst. Gemäss seinem Militär-Käppi, auch „Tschako“ genannt, war er bei den Sappeuren eingeteilt. Seine genagelten Ordonnanzschuhe musste Otto Waldmeier beim Militär kaufen. Und zwar im Zeughaus zum herabgesetzten Preis von Fr. 10.—. Die eigentlichen Kosten betrugen 17.50 Fr. Nach 80 Diensttagen konnte er ein zweites und nach 110 Tagen ein drittes Paar zum selben Preis beziehen.

Auch sein Pferd leistete Armeedienst. Für die Betreuung waren Kavallerie-Soldaten zuständig, wie die Aufnahme vor der Scheune zeigt.

Waldmeiers besassen unter der Mumpferfluh Rebland. Nachdem man durch den Reblausbefall um 1905 die letzten Rebstöcke ausriss und 1906 die Trotte abbaute, wurden hier durch Otto Waldmeier nun Obstbäume gepflanzt, darunter viele Kirschbäume. Auch erweiterte er durch den Einbau eines Stalles um 1920 seinen Betrieb durch Milchwirtschaft.

Vom Rebenanbau dürfte ein Zapfhahn Zeugnis geben, der unter den Gerätschaften gefunden wurde. Darauf ist mit Filzstift aufnotiert:

V. Ze(h)ntenabgabe aus Mumpf f. Kloster Säckingen stammend

Diese Notiz stammt von Otto II. Ob die Angabe stimmt, ist nicht eruierbar.

Agnes Waldmeier-Wunderlin (1899 - 1980)

Die Frau von Otto Waldmeier stammte aus der Familie des Vizeammanns Daniel Wunderlin. Auf ihr lastete vermehrt Verantwortung in der landwirtschaftlichen Arbeit durch die gesundheitlichen Probleme ihres Mannes und dann erst recht durch seinen Unfalltod.

Doch sie war das strenge Arbeiten gewohnt. Gleich nach der Schule trat sie in Basel als Dienstmädchen in einen vornehmen Haushalt ein, wo sie das Haushalten von Grund auf erlernen konnte.

Otto hinterliess die 13-jährige Anna, den 12-jährigen Otto und die 10-jährige Rosa und seine 40-jährige Frau Agnes.

Offenbar war die Ortsvertretung AEW nach dem Tod von Vater Otto in der Familie geblieben. Mit der Zeit lernten die Kinder „den Strom ablesen“ und die Zahl auf dem „Lichtzettel“ zu notieren, wie Tochter Anna in einem Brief schrieb. Solche Nebeneinkünfte waren ein wichtiger Erwerbs-Zweig in einem Kleinbauernbetrieb.

Weil Otto Waldmeier durch einen Unfall im Militärdienst starb, erhielt die Familie ein kleine Rente durch die Militärversicherung. Ausgelöst wurde das Gesuch durch den Arzt Doktor Bollag aus Stein und einen Juristen aus Baden. Wie gross die Rente monatlich war, ist nicht eruierbar.

Bald nach dem Tod von Vater Otto, vermutlich im Januar 1940, zeigte sich der Gesundheitszustand des jungen Otto derart angegriffen, dass er für zwei Monate in einem Kurheim untergebracht wurde. In einem Brief schrieb ihm seine 14-jährige Schwester Anna: „Wir haben gestern die frühen Kartoffeln gesetzt. Ich lerne nun melken, ich kann es bald. Ich hab dir gestern noch ein paar Schenkeli gemacht.“

Die älteste Tochter Anna musste also schon als Schülerin ganz viel Verantwortung im Haushalt, im Stall und auf dem Acker übernommen haben.

In ihrem Lebensrückblick schrieb diese Anna: “Nur durch die Mithilfe der Geschwister von der Mutter (Anm.: Der Familie Wunderlin) und guter Nachbarn konnte der Betrieb teilweise weitergeführt werden.“ Die eigenen Sonderleistungen von ihr und den Geschwistern erwähnte sie mit keiner Zeile.

Die jüngste Tochter Rosa kam 1929 auf die Welt. Wie es sich so gehörte, erschien am Tag nach der Geburt Vater Otto in der Gemeindekanzlei und meldete die Tochter bei Gemeindeschreiber Albert Güntert an. Dieser war eigentlich der heimliche König der Gemeinde, der für immerwährende Korrektheit zu sorgen hatte. Als Vorname ihrer Tochter hatten Otto und Agnes „Angela“ gewählt. Doch das gehe nicht, erhielt er als Bescheid, dies sei kein einheimischer Name. Otto musste also einen andern Namen suchen. Er entschied sich innert Kürze zum ganz gewöhnlichen Vornamen „Rosa“.

Drei Generationen: Sohn Otto Waldmeier, Mutter Agnes Waldmeier-Wunderlin, Tochter Rosa Koch-Waldmeier mit klein Werner und Tochter Anna Winter-Waldmeier.

Von links: Grossmutter Agnes Waldmeier-Wunderlin, ihre Schwester Anna Füchter-Wunderlin, Urgrossmutter Luisa Wunderlin-Kym, Anna Hasler mit dem etwa sechs Jahre alten Walter Winter neben sich, Tochter Anna und Schwiegersohn Max Winter-Waldmeier mit ihren drei Mädchen Helene, Rita und Sonja.

(Anna Hasler lebte im Haushalt der Familie Fritz und Mina Winter-Gertiser in Münchwilen,)

Der ledige Otto Waldmeier (1927 - 1998)

Nach alter Gewohnheit übernahm er als Sohn den elterlichen Betrieb. Otto konnte keine Lehre absolvieren, sondern musste nach der Schule gleich den Hof übernehmen. Er nahm jedoch während drei Jahren fleissig am landwirtschaftlichen Fortbildungskurs teil, der jeweilen in den Wintermonaten an den Samstagmorgen angeboten wurde.

In seiner Kindheit musste „Otteli“ sich einem Kuraufenthalt unterziehen, wie etliche andere Mumpfer Kinder auch. Ein Brief seiner Schwestern Anneli und Rösli vermittelt einen Einblick in die Zeit um 1940.

Er muss sich gut erholt haben. In seinem Fotonachlass lässt eine Postkarte vom Höhenkurort Klosters auf die Stätte seiner Heilung schliessen. Die harte Arbeit liess ihn auch stark werden, so dass er beim Eidgenössischen Pontonierwettfahren 1946 in Murgenthal im Einzelfahren im Weidling zusammen mit Fridolin Gut als 19-Jähriger den Schweizermeistertitel erringen konnte.

Otto Waldmeier II führte einen vielseitigen Landwirtschaftsbetrieb.

Unter der Fluh in den „Reben“ bearbeitete er grosse Wiesenflächen mit einem reichen Obstbaumbestand. Stets baute er seinen Landbesitz aus, wenn wieder ein Kleinbauer aufgab. So besass er Richtung Zeiningen und in der Hardlimatte grössere Landflächen, wo er Mais, Getreide, Runkeln (Durlipse) und Kartoffeln anbaute. In der Winterzeit erhielt er durch den Förster Arbeit im Wald.

1966 wurden seine Kühe von der Maul- und Klauenseuche befallen und mussten „abgetan“ werden. Das brach ihm, dem Tierfreund, das Herz. Zeit seines Lebens kam er nicht mehr von diesem Schlag los. Der Stall blieb ab 1966 leer. Er hielt sich dann lediglich noch ein Pferd als „Knecht“ auf dem Feld.

Im „Bund“ vom 26. April 1966 wird die Maul- und Klauenseuche erwähnt:

Aus seiner Landwirtezeit sind noch einige Fotos erhalten.1962 entstand eine Aufnahme beim Heuen: Das Fuder geladen, der Bindbaum in der Mitte darüber gelegt, das Heuseil mit dem Bindbaumlätsch (Seilknoten) umwickelt und nach unten gezogen. Im Schatten des Baumes in der Widmatt sassen Frau Güntert-Gutmann und Mutter Agnes Waldmeier, im Hintergrund mähten Adolf und Fritz Kaufmann (Küefer’s). Otto konnte gut mit den Pferden umgehen, auch bei der Ackerarbeit. Die tägliche Arbeit mit den Kühen wie melken oder Kälblein pflegen liessen keine Ferien zu. Beim Kirschenverlesen gab es manche Schleckmäuler. Und auch die Kurgäste interessierten sich sehr für seine Früchte, was für Otto eine willkommene Zusatzeinnahme bedeutete.

Alle Waldmeiers hielten regelmässig zwei Säue. Und das bedeutete jährlich eine Hausmetzgete und die Absicherung der Selbstversorgung. Es kam Störmetzger Max Winter vorbei. Er schlachtete und verarbeitete die Tiere direkt auf dem Bauernhof. Nach dem Schuss wurde die Sau ausgeblutet. Im heissen Wasserbad im Zuber schabte er der Sau die Borsten ab. Lunge, Niere und Leber wurden gekocht, um sie danach für die Leberwürste weiter zu verarbeiten. Die Därme wurden gebraucht für die Würste, der Schinken für ein paar Tage in einer Bütte in einer Beize (Pökellake) eingelegt und danach geräuchert.

Eine gemetzgete Sau ergab gegen 30 Blutwürste, 40 Leberwürste, 80 Bratwürste und 120 Rauchwürstli, zusätzlich auch Schinken, Speck und Koteletts. Da die Blut-, Leber- und Bratwürste nicht gekühlt werden konnten, gingen Kinder damit von Haus zu Haus, um diese bei Verwandten und Bekannten vorbeizubringen. Die Metzgeten im Dorf wurden koordiniert, damit diese Waren nicht alle gleichzeitig anfielen.

Die Tradition der Waldmeierschen Hausmetzgete endete mit dem Schlaganfall von Mutter Agnes 1967.

Otto Waldmeier war ein Original in vielen Belangen.

Mutter Agnes wollte nicht auf seinem Töff zu den Äckern gebracht werden. Doch sie hatte Vertrauen beim Transport im Veloanhänger. Otto besass nie ein Auto, jedoch eine Lambretta, später eine Vespa. Er erwarb sich dazu die Motorradnummer AG 4322, was der Mumpfer Postleitzahl entsprach. Diese Nummer war ihm „heilig“.

Otto war ein Katzenfreund. Man erzählte sich, dass er für Katzen in der Hardlimatt und unter der Mumpferfluh mehr Geld ausgab als für sich selber. Und er galt als eifriger Sammler. Er fand die aufkommende „Wegwerfkultur“ verwerflich und so wurden sein Hof, die Hausgänge und die Stube auch zu Lagerstätten.

Otto als Junggeselle liess für die Verpflegung auf dem Feld jeweils am Freitag eine Wähe backen: Er brachte Früchte und den Guss aus Eiern, Milch, Rahm und Zucker zum Bäcker Zumbühl, wo der Teig und der heisse Backofen schon parat waren.

Otto war kein Hausmann, er konnte zwar kochen, doch Geschirr abwaschen, Wohnung putzen, Wäsche wechseln, waren nicht seine Stärken. Da freute er sich, wenn seine Schwester Anna und ihre Töchter regelmässig bei ihm vorbei kamen.

Handwerklich hingegen konnte er seine Begabung ausleben. Schon als Knabe stellte er feine Laubsäge-Arbeiten her. Dann eignete er sich handwerkliche Fähigkeiten an und fertigte in der Winterzeit Holzleitern, die dann in den Erntemonaten zum Einsatz oder andernorts zum Verkauf kamen.

Otto betätigte sich auch als Imker und Schnapsbrenner. Alkohol trank er jedoch selten.

In der Kirschenpflückzeit achtete er streng darauf, dass seine „Chriesibuebe“ ja keinen Ast, ja nicht einmal ein Ästlein abbrachen. Das konnte ihn „fuchsteufelswild“ machen. Wenn von unten noch zwei Kirschen sichtbar hängen blieben, schickte er die Buben nochmals die Hochbaum-Leiter hinauf!

Seine Familie besass ein altes Rezeptbuch. Danach stellte er einen eigenen „Burgermeister“ als Kräuterschnaps her sowie „Chriesiwy“. Das Rezept für 100 Liter ist noch vorhanden:

Recherche:

Gerhard Trottmann

Quellen:

Helene Bättig, Magden;

Walter Winter, Münchwilen;

Martin Lauber, Horgen;

Adrian Keller, Zivilstandsamt Rheinfelden;

Cecilie Gut, Archäologin Kt. Aargau.

Zeitungsarchive

Raubmord 1898 am Mumpfer Bürger Eduard Hurt

Die Zürcherische Freitagszeitung, Nummer 9, vom 4. März 1898 schrieb:

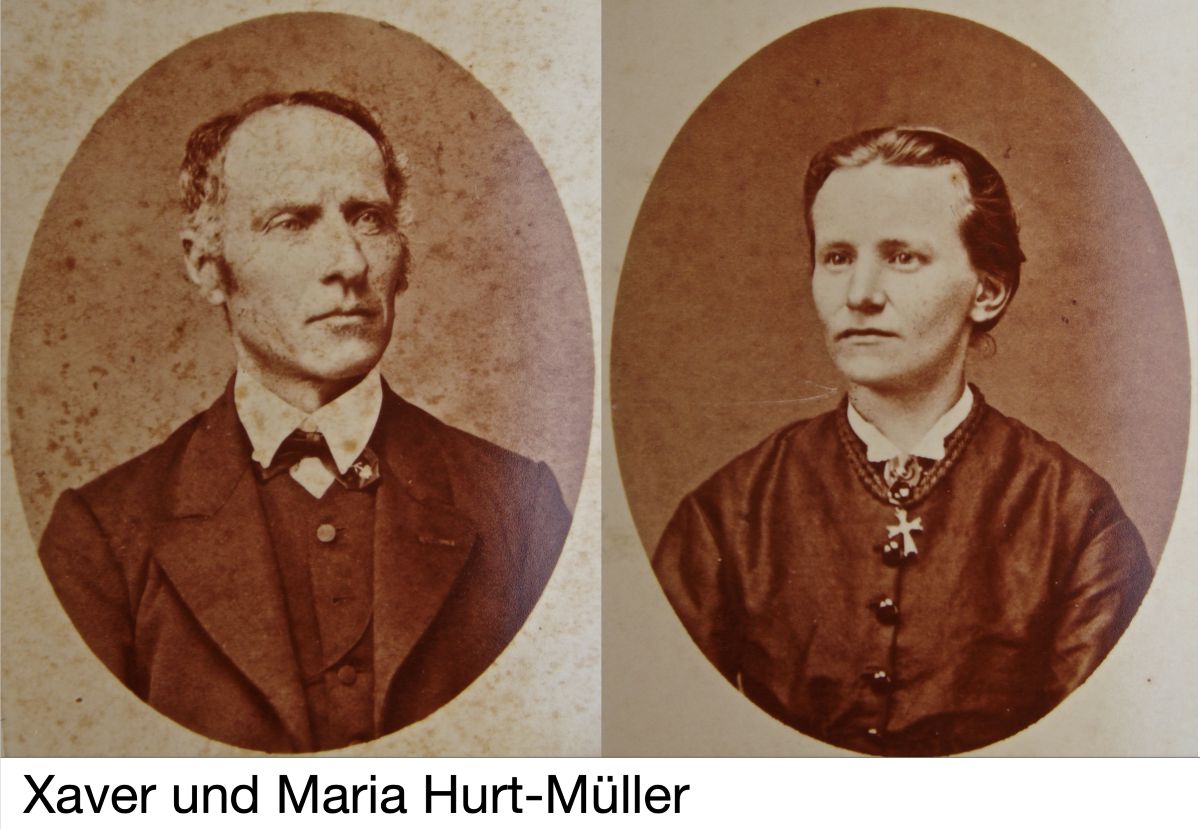

Es geht um Eduard Hurt, Bruder von Bootsbauer Xaver Hurt, wie aus der Familiengeschichte zu ersehen ist:

* 30.12.1792

✝ 14.03.1968

* 04.11.18.07

✝ 14.05.1888

Eduard ✝, * 31.5.1829

Coelestina, * 3.4.1832

Theresia, * 11.2.1836

Katharina, * 7.8.1839

Eduard, * 31.12.1845

* 31.12.1845

✝ 26.2.1898

* 20.10.1843

✝ 5.1.1895

Maria Emma Hurt, * 31.10.1871

Fanny Alma Hurt, * 1.8.1873

Karl Hurt, * 23.7.1886

Geboren am 31. Dezember 1845, heiratete er am 3. Jenner 1870 Emma Keller aus Frick. Am 5. Januar 1895 verstarb Emma mit 52 Jahren. Drei Jahre vor seinem gewaltsamen Tod wurde Eduard zum Witwer.

Die beiden Geburtsbücher im Gemeinde- und Pfarreiarchiv vermelden folgende Geburten für das Ehepaar Eduard und Emma Hurt-Keller:

30. Mai 1870: Otto Hurt

31. Oktober 1871: Maria Emma Hurt ✝

1. August 1873: Fanny Alma Hurt ✝

23. Juli 1886: Karl Hurt

(✝ bedeutet Kindstod in den ersten Lebensmonaten)

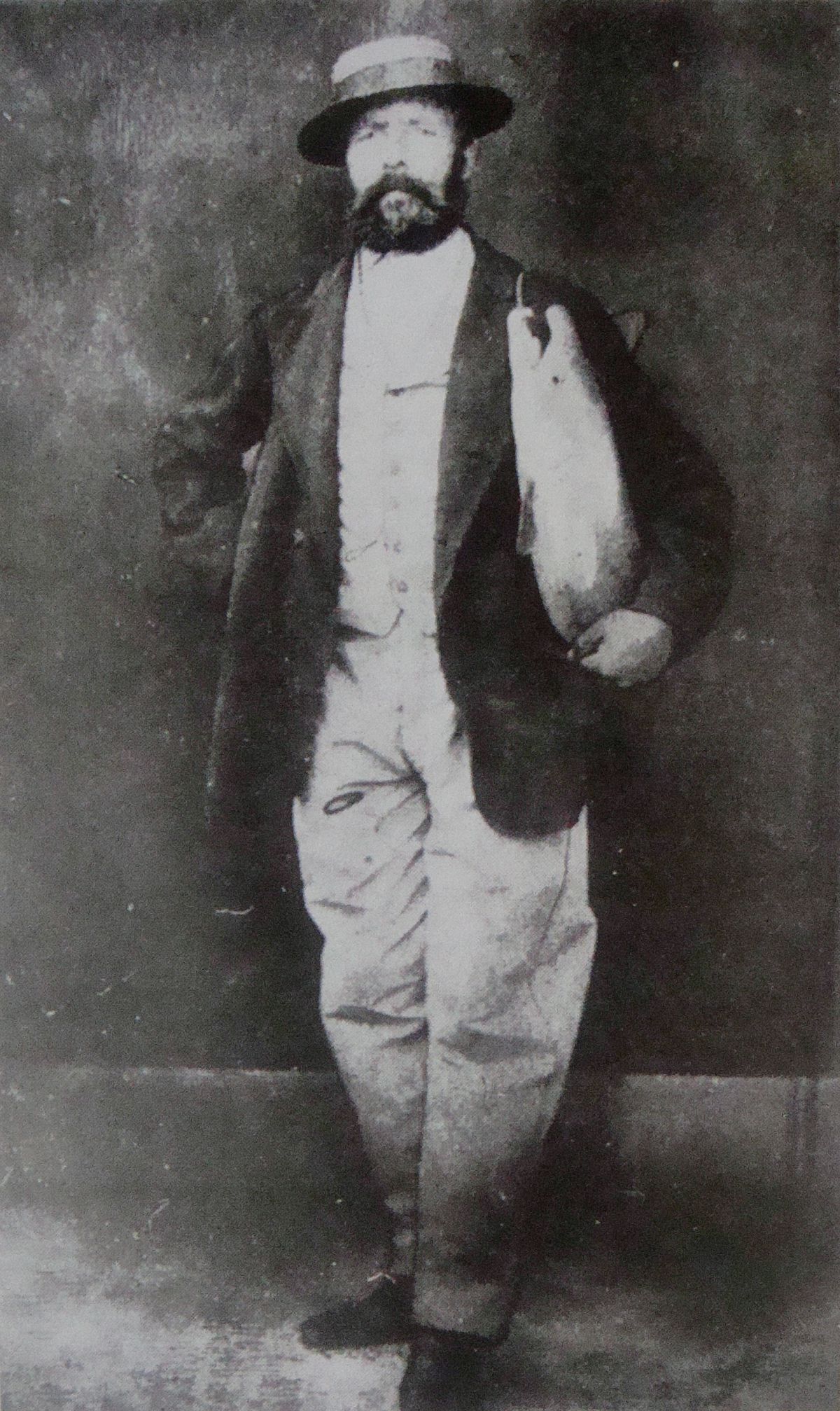

Eduard muss verschiedene Berufe ausgeübt haben: Kleinlandwirt, Fährenbauer, Waidlingsmacher, Korbmacher, Hersteller von Fischereiartikeln. Es ist anzunehmen, dass das Ehepaar Hurt-Keller gemeinsam in Heimarbeit Körbe und Fischernetze herstellte.

Im Jahr 1868 starb sein Vater Sylvester. Es muss da eine grössere Erbschaft angefallen sein. Seine Gross-Nichte Gabriele Roth-Riede berichtete, dass ihr Grossonkel Eduard sehr leichtfertig mit dem Geld umging. Das mag ein Grund gewesen sein, dass er durch den Gemeinderat Mumpf unter Vormundschaft gestellt wurde.

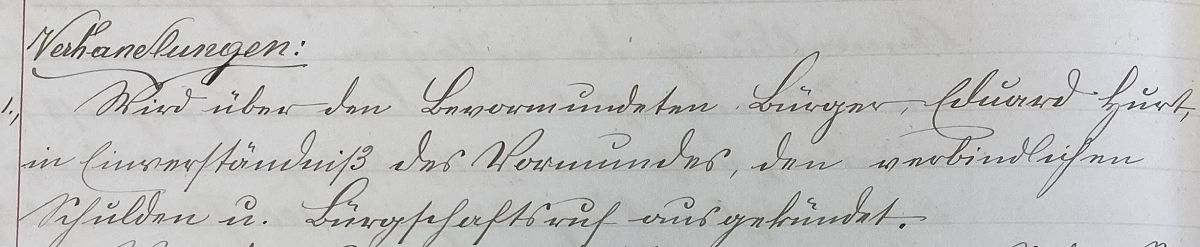

An der Sitzung vom 31. Jänner 1896 wurde protokolliert:

3. Wird eine von Frau Güntert-Kienberger eingereichte Rechnung auf Eduard Hurt lautend dem Vormund zum auszahlen abgegeben.

Im Protokoll vom 6. März 1896 ist zu lesen:

1. Wird über den bevormundeten Bürger Eduard Hurt, im Einverständnis des Vormundes, den verbindlichen Schulden- und Bürgschaftsruf ausgekündet.

Eduard muss ein leutseliger und freigebiger Mensch gewesen sein. Von sich selber sagte er, er sei ein Jünger von Pestalozzi. Immer wieder bot er herumziehenden Handwerksgesellen Arbeit, Kost und Unterkunft. Auch bei Wirtschaftsbesuchen bezahlte er oft die Getränke anderer.

Unter den Mumpfern galt er als „Spinner“. In einem Gemeinderatsprotokoll wurde er als geisteskrank bezeichnet. Auf die Frage, ob er keine Angst hätte, fremde Gesellen zu beherbergen, antwortete Eduard, er gehe stets mit einem Beil ins Bett.

Eine schicksalshafte Begegnung

Das ging gut bis Ende Februar 1898. Da traf Eduard Hurt, von Frick her kommend, im Restaurant Scheidegger in Stein auf zwei Gesellen. Mit ihnen kam er bald ins Gespräch, wo die beiden sich über ihre „leere Taschen“ beklagten und sich nach einer Schlafgelegenheit erkundigten. Hurt lud sie ein nach Mumpf, wo sie erst ihre Bündel in seinem Hause ablegten, alsbald in der Glocke verpflegt wurden und später in der Sonne noch kräftig gebechert hätten.

Ein wichtiges Gesprächsthema für den verwitweten Hurt sei die Suche nach einer Frau gewesen, einer Partnerin, die sich auch an seinen Arbeiten bei der Herstellung von Körben und Fischernetzen beteilige. Überall erzählte Eduard, er habe daher einen Geldvorrat angelegt, um seiner zukünftigen Frau eine angenehme Hochzeitsreise bieten zu können. Ob dieses Geld tatsächlich oder nur in der Fantasie Hurt’s vorhanden war, ist nie bekannt geworden. Vermutlich regte dies auch die kriminelle Energie der beiden späteren Täter Konrad Ewig und Jakob Kägi an, hier noch fündig zu werden.

Der Tägliche Anzeiger für Thun und das Berner Oberland vom 2. März 1898 schrieb:

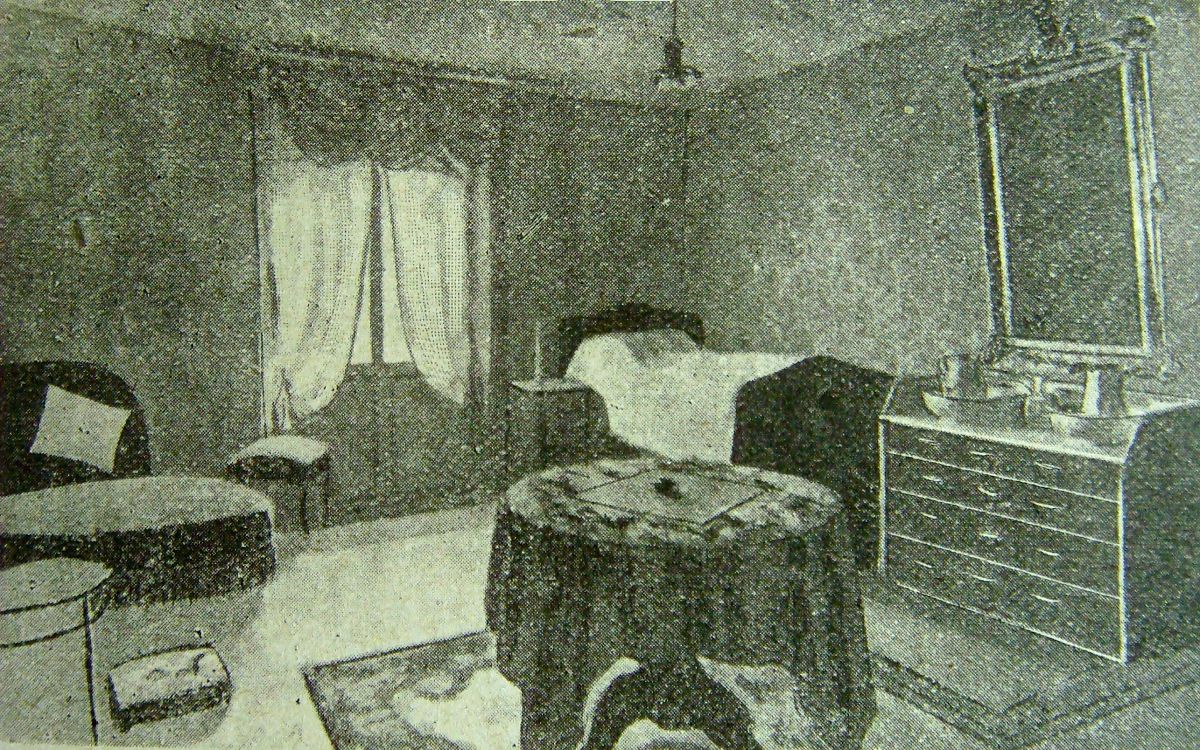

Als man nachmittags in die Wohnung trat, fand man das Opfer einer zu weit getriebenen Wohlthätigteit angekleidet und erschlagen auf dem Bette. Mit einem Riemen, der noch am Halse hing, scheinen sie den Unglücklichen erdrosselt zu haben, eine Axt, die neben dem Bette steht, weist darauf hin, dass die vier bis sechs tiefen Wunden im Schädel mit derselben beigebracht worden sind. Alles was einigermassen von Wert ist, haben die Kannibalen mitgenommen.

Wie wurde Hurts Tod bemerkt? In der Tribune de Genève vom 2. März 1898 war zu lesen:

(Übersetzung)

Hurt, der am Tag zuvor sehr fröhlich und bei guter Gesundheit gesehen worden war, erschien den ganzen Samstagmorgen nicht. Es war für ihn so ungewöhnlich, sich zu Hause einzuschliessen, dass die Nachbarn sich Sorgen machten, besonders als sie bemerkten, dass die Fenstervorhänge zugezogen waren. Auch nachmittags gegen 5 Uhr. Die Haustür war geschlossen und alle Rufe blieben nutzlos. Sie riefen die Polizei an.

Die Fahnung nach den Tätern

Die Sache mit dem Jakob Kägi ist rasch erzählt. Er wurde nach sieben Tagen Suche in Basel verhaftet. Er hielt sich in der Herberge Zum roten Ochsen auf und wurde beim Spielen aufgrund seiner Tätowierungen an den Armen von zwei Handwerksburschen erkannt. Nach seiner Verhaftung gab er dem Staatsanwalt präzise Angaben zu seinem Kumpan bekannt.

Zum Verschwinden des Haupttäters Konrad Traugott Ewig gab es wilde Gerüchte. Er sei unter falschem Namen nach Frankreich geflüchtet und dann mit der Fremdenlegion in Afrika eingetroffen. Ob daran etwas stimmte? Die Suche nach ihm dehnte sich auf die Gebiete von Frankreich, Algier, Holland und Belgien aus.

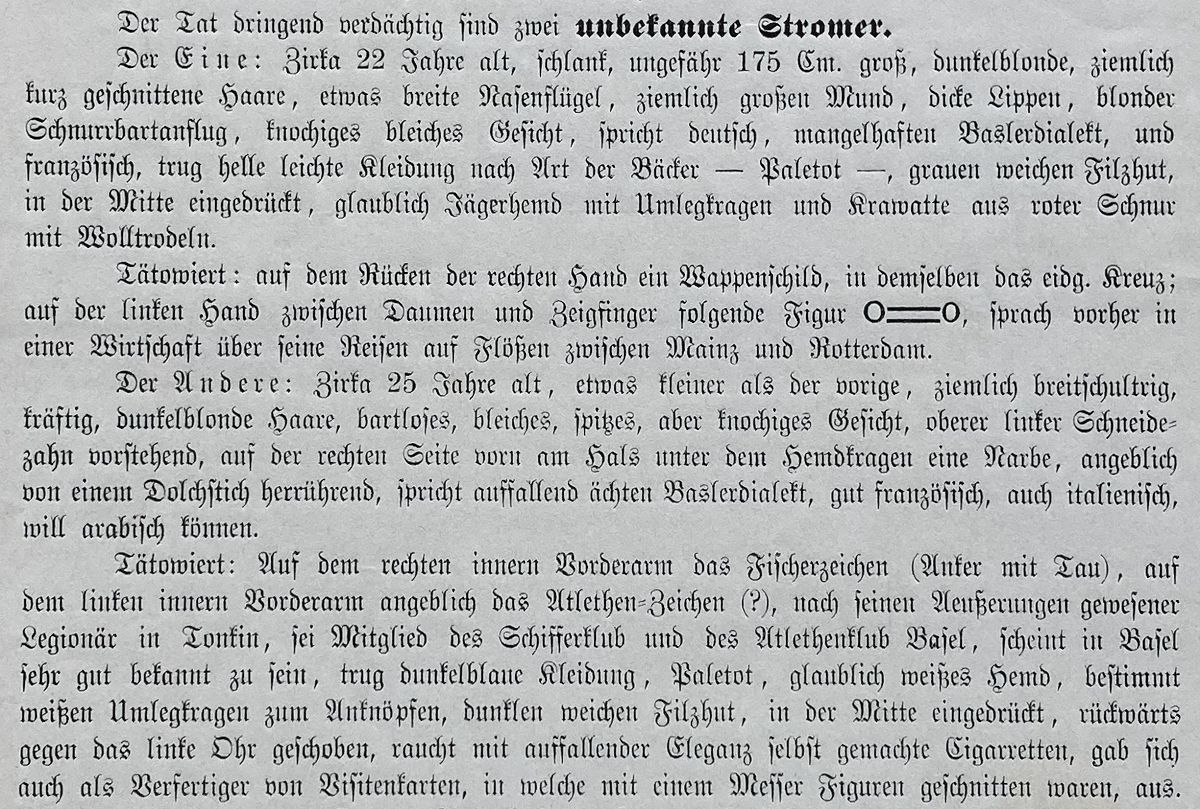

Ein erster Fahnungsbrief wurde am 1. März 1898 erstellt und verbreitet. Darin wurden auch die Täter beschrieben.

Im zweiten Fahndungsaufruf vom 13. April 1898 erfolgte eine genauere Beschreibung des noch flüchtigen zweiten Mörders:

Ewig, Konrad Traugott Fritz, von Berg am Jrchel, Kantons Zürich), Vagant, Schneider und Kaminfeger, geb. 1878 (beständig falsche Namen führend).

Grösse: 1,72 bis 1,75 m.

Statur: etwas besetzt, breitschultrig.

Haare: braun.

Stirne: breit.

Augen: grünlich-grau.

Nase: breite Nasenflügel.

Lippen: aufgeworfen.

Zähne: gut.

Bart: blonder Schnurrbartanflug.

Gang: aufrecht.

Sprache: Basler-Dialekt und etwas französisch.

Besondere Merkmale: Operationsnarbe vorn rechts am Hals unter dem Hemdkragen; über dem äussern Augenwinkel des rechten Auges eine haselnussgrosse, vielleicht jetzt verschwundene Erhebung; über die linke Kinnseite eine Schnittnarbe; auf dem linken Handgelenk eine Stichnarbe; am Zeigfinger der linken Hand zwei kleine Schnittnarben, starke Schnittnarbe an der linken Seite des hintern Gelenks des Iinken Daumens; auf dem rechten Schienbein in der Mitte kleine Stichnarbe.

Tätowierung: am linken Unterarm ein Wappenschild mit Baslerstab, darunter ein Kreuz, am rechten Unterarm ein Tau und Kranz.

Kleidung: Ende Februar marineblaue Ktleidung - Jaquet, Hose und Weste, marineblaue Tellermütze.

Wer war Walter Schneider?

Am 16. und 25. März 1898 schrieb die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau an den Regierungsrat, man habe eine Mitteilung vom „Procureur de la République“ in Belfort erhalten. Danach habe sich am 28. Februar ein angeblicher Walter Schneider, geb. 3. Dezember 1875 in Magdeburg, auf dem Rekrutierungsbureau der Fremdenlegion in Belfort anwerben lassen. Gleichentags sei er nach Marseille gereist, um von dort nach Saïda (Algerien) zum 2. Regiment eingeschifft zu werden.

Der Procureur de la République in Belfort erachte es als wahrscheinlich, dass der angebliche Walter Schneider identisch sei mit dem wegen Mord gesuchten Konrad Ewig. Eine Foto des Ewig sollte nach Algier geschickt werden, um die Sache zu klären. Weitere Informationen sind zur vermuteten Namensänderung nicht vorhanden.

Tatsache ist, dass Konrad Ewig Mitte Mai 1898 in Brüssel von der Polizei verhaftet wurde. Dabei versuchte er, die Mordtat seinem Stiefbruder anzuhängen, den es allerdings gar nicht gab. Nach langem Leugnen legte er ein Geständnis ab. Das schweizerische Justizund Polizeidepartement erreichte seine Auslieferung in die Schweiz. Nach der belgischen Grenze übernahm ein luxemburgischer oder ev. deutscher Polizist seine Aufsicht. Dieser gestattete Ewig einen Gang zur Toilette im Bahnwagen. Doch von hier sprang er durch das Fenster des fahrenden Zuges ins Freie, wobei er unter die Räder geriet und sofort tot war.

Ausländische oder Schweizer Verbrecher?

Für die Zürcherische Freitagszeitung vom 11. März 1898 war die Antwort eine enttäuschende(!!!):

Zum Tathergang

Dazu konnten nur Vermutungen angestellt werden. Ausgerechnet der zweite Täter, Jakob Kägi von Weisslingen, Kt. Zürich war als Teilzeuge im Strafverfahren wichtig. Er erklärte, Konrad Ewig aus Berg am Irchel, Kt. Zürich habe den Mord begangen, als er - Kägi - schlief. Ewig hätte ihn dann mit dem Tode bedroht, wenn er nicht schweigen könne. Die Raubbeute sei untereinander aufgeteilt worden. Dazu gab das Kommando des aarg. Polizei-Corps vom 1. März 1898 folgendes bekannt:

Nach den bis jetzt stattgefundenen Erhebungen wurden von den Tätern folgende Objekte entwendet:

1. Ein weicher schwarzer Filzhut, neu.

2. Ein dunkelbrauner Rock (Paletôt) und ein Gilet von blauem Cheviot-Stoff

(wahrscheinlich mit schwarzen Knöpfen); Tuchmuster liegen bei der Staatanwaltschaft in Aarau.

3. Vermutlich ca. Fr. 150.— Barschaft, möglicherweise in Fünfrankenstücken bestehend.

4. Ein Paar braune Winterhandschuhe, auf der äussern Seite der Hand geriebelt, innere Handseite Tricot, mit weissgelbem gekratztem Futter und gelbem Hebel-Verschluss.

5. Ein Paar ganz neue kalblederne Bundschuhe Nr. 44 - 29.7 cm - die Firma „Gebrüder Krafft Fahrnau Baden“ auf der Mitte der Sohle eingeschlagen, mit Patenthaken, sogen. falschen Bouts, mit 2 Nähten, zwischen denselben kleine Löcher ausgestanzt, mit Holznägeln genagelt, die Absätze mit runden Schwielen beschlagen und zwar die innere Seite weniger zahlreich, ledernen Schuhriemen, derart eingeschnürt, dass dieselben in den untersten 2 Löchern zwischen Zunge und Oberleder durchgezogen sind, dunkelgraues Leinwandfutter, Schaflederfutter auf der Brandsohle.

6. Eine silberne Uhr, Remontoir, mittlere Grösse, mit Sekundenzeiger, römischen Zahlen, vergoldete und verzierte Stunden- und Minutenzeiger, auf der äussern Schale ein Wappenschild eingraviert, innere Schale ebenfalls Silber, 12 Rubis.

Das Kriminalgericht tagt und urteilt

Das Aargauische Kriminalgericht verhandelte den Fall am 7. November 1898 in Lenzburg. Anwesend waren: Kriminalgerichtspräsident Keller, die Kriminalrichter Irniger und Fischer, Kriminalgerichtsschreiber Burger, Staatsanwalt Brentano, Verteidiger Keller aus Aarau, Albert Hurt als Vormund des getöteten Eduard Hurt, der Vater des Angeklagten und natürlich der Beschuldigte Jakob Kägi.

Die Anklageschrift

Jakob Kägi von Weisslingen, Kt. Zürich, geb. 1877, Fabrikarbeiter, ledig, ist dem Konrad Ewig nach Vollendung des an Eduard Hurt in der Nacht vom 25./26. Februar 1898 in Mumpf erwirkten Verbrechens des Raubmordes, in Beziehung auf dasselbe, ohne vorherigem Einverständnis, aber mit Kenntnis von dem Hauptverbrechen, wissentlich förderlich gewesen, indem er dem Ewig behilflich war, um ihn von der drohenden Strafe zu entziehen und durch das Verbrechen genommenen Sachen bei sich aufgenommen und an andere veräussert hat.

Die Erklärung des Angeklagten vom 13. Oktober 1898, unterschrieben in der Strafanstalt Lenzburg:

Ich bekenne mich in Bezug auf alle mir in der Anklageschrift zur Last gelegten Punkte für schuldig. sign. Jakob Kägi

Der Staatsanwalt

Er beantragte eine Zuchthausstrafe von 14 Jahren. Der Vormund Albert Hurt schloss sich den Anträgen der Staatsanwaltschaft an.

Verteidiger Keller wandte sich gegen das Strafmass: Der Angeklagte sei kein Gewohnheits- sondern ein Gelegenheitsverbrecher. Es seien seine Angaben zum Haupttäter Ewig und die weitere Kooperation bei der Fahndung als Milderungsgründe zu berücksichtigen. Er beantragte daher, es sei das Minimum der Strafe auszusprechen.

Das Urteil des Kriminalgerichts:

1. Jakob Kägi wurde zu einer Zuchthausstrafe von 9 Jahren verurteilt.

2. Für die nächsten 10 Jahre verlor er seine bürgerlichen Ehren und Rechte.

3. Der Angeklagte hatte die Verfahrens-Kosten von Fr. 808.60 zu bezahlen und eine Strafgebühr von Fr. 100.— zuhanden des Staates zu entrichten.

4. Die noch vorhandenen Gegenstände des Getöteten müssten an dessen Erbschaft zurück gegeben werden.

5. Die Verteidigungsgebühr für Dr. Keller wurden mit Fr. 20.— festgelegt.

Da Ewig kein Unbekannter der Justiz war, glaubte man also dem Kägi.

Streit um die ausgesetzte Belohnung

Für die Festnahme der Täterschaft wurde eine Belohnung ausgesetzt. Das Tagblatt der Stadt Biel schrieb am 5. März 1898 von einer Summe von 100 Franken. Nach den Briefwechseln zwischen dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement, dem Schweizerischen Generalkonsulat in Brüssel und der Staatsanwaltschaft ging es sicher um 300 Franken.

Wer aber bekommt die Prämie? Und gibt es einen Abzug wegen der Panne beim Transport in die Schweiz? Und welchem Budget kann dieser Betrag überhaupt belastet werden?

Auszüge aus den Briefwechseln:

Mit Schreiben vom 14. des Monats teilt die Staatsanwaltschaft zuhanden des Schweiz. Justiz- und Polizeidepartement mit, wie die auf die Verhaftung Ewigs ausgesetzte u. dem schweiz. Generalkonsulat in Brüssel bereits ausbezahlten Prämie von Fr. 200 verteilt werden soll. Obenauf soll die Hälfte mit Fr. 100 an die belgische Polizei, die andere Hälfte an die Frau ausbezahlt werden, welche durch ihre Mitteilung an die Polizei die Verhaftung des Ewig ermöglich hat.

Für das Missgeschick, welches der deutschen Polizei beim Auslieferungstransport begegnet ist, kann die belgische Polizei nicht verantwortlich gemacht werden.

Der Fall wird auch in Mumpf abgeschlossen

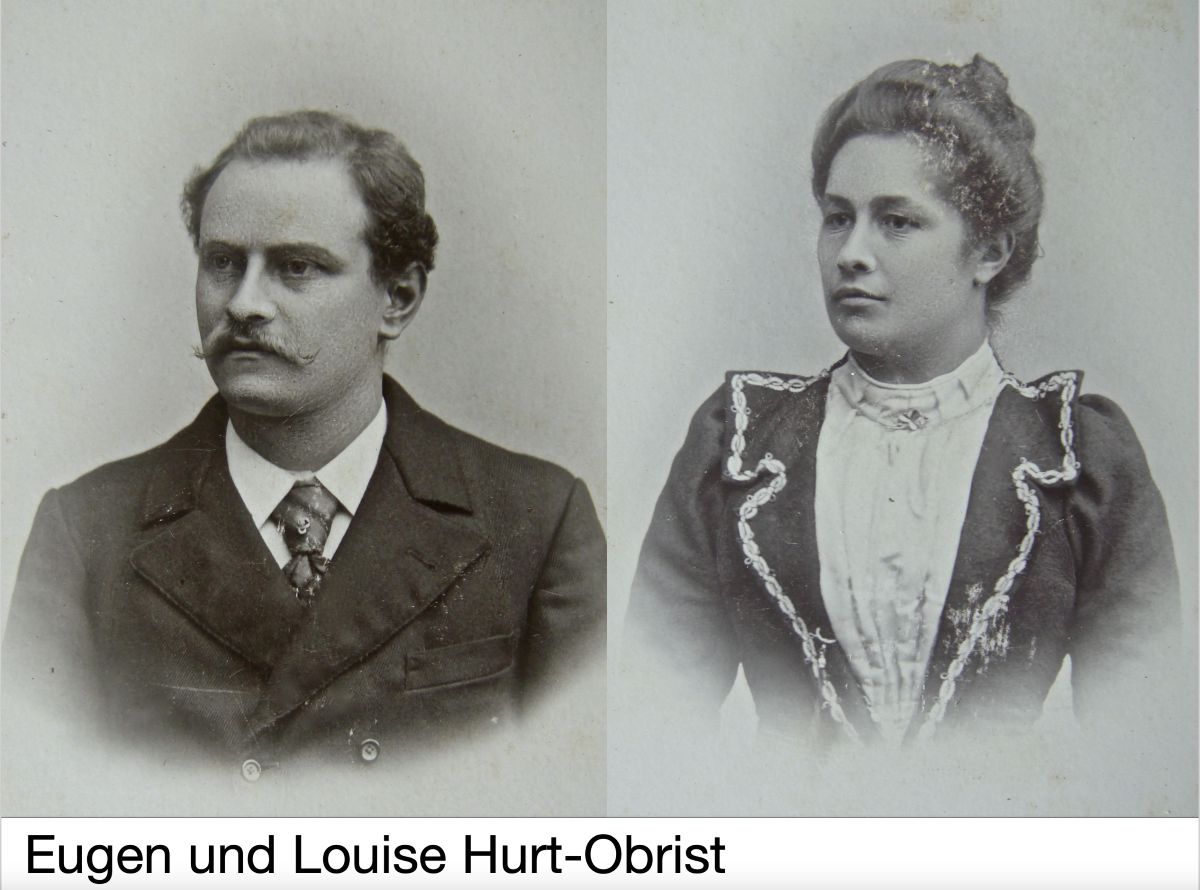

Es kann angenommen werden, dass der zur Tatzeit zwölfjährige Sohn Karl bereits mit neun Jahren, nach dem Tod seiner Mutter Emma Hurt-Keller, bei einer andern Familie untergebracht wurde. Als Pfleger von Karl, eine Art Betreuer, erwähnt das Gemeinderatsprotokoll vom 21. März 1898 Eugen Hurt, Sohn von Xaver Hurt:

Eugen Hurt, Pfleger des Karl Hurt, wird bevollmächtigt, die rückständigen Professions-Rechnungen, auf Eduard Hurt lautend, auszubezahlen.

Im Gemeinderatsprotokoll vom 27. Oktober 1898 steht:

Wird vom Kriminalgericht in Aarau angezeigt, dass unterm 7. November 1898 die Verurteilung des Jakob Kägi, Mitschuldiger am Mord des Eduard Hurt, stattfindet, wovon dem Pfleger ebenfalls Mittheilung gemacht werden soll.

Auch Eduard Hurt besass also einen Pfleger. Er wurde von der Gemeinde für seine Arbeiten entschädigt. Am 27. März 1899 beschloss der Gemeinderat:

Schmid Hurt, Pfleger des verst. Eduard Hurt wird aufgefordert, die Pflegschaftsrechnung für Letzteren bis 10. April zu stellen und dem Gemeinderat abzugeben.

Er muss diese Rechnung erst auf Ende Jahr überwiesen haben. Auf alle Fälle zeigte sich der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 13. Jänner 1900 unzufrieden:

Passation der Pflegschaftsrechnung über Eduard Hurt, gestellt von Albert Hurt, Pfleger in Mumpf. Der Gemeinderat hat folgende Bemängelung zu machen.

1.) hat Pfleger Hurt die laut Inventar aufgeführten Fr. 70.- bei Eugen Hurt für einen Kasten zu vereinnahmen, ferner hat

2.) derselb die zuviel zum zweiten mal verausgabten Fr. 87.- zu ersetzen, sodass sich das Vermögen um Fr. 157.- erhöht.

3.) Ist diese Rechnung von Otto Hurt, Sohn des Pflegbefohlenen zu unterzeichnen.

Mit diesen Bemängelungen erklärt sich der vorgeladene Pfleger, Cousin Eugen Hurt, Pfleger des minderjährigen Sohns Karl Hurt als einverstanden.

Zum Mittäter Jakob Kägi schreibt das Staatsarchiv Aarau: Die Insassendossiers der Strafanstalt Lenzburg der Jahre 1864 bis 1926 wurden auf Anordnung der Gefängnisverwaltung in den 1970er Jahren vernichtet. Somit ist leider keine solche Fotografie überliefert.

Autor:

Gerhard Trottmann

Quellen:

Maturitätsarbeit von Murielle Kretzschmar 2023

Staatsarchiv Aarau

R05.21.18.13 Ewig, Konrad Traugott, alias Schneider, Walter, des Raubmordes in Mumpf beklagt, Fahndung und Haftbefehl, 1898.03.08 (Dossier)

R05.21.18.14 Ewig, Konrad Traugott, alias Schneider, Walter, Fahndung in Holland betreffend Mord in Mumpf, 1898.03.14 (Dossier) (ag.ch)

R05.21.18.15 Ewig, Konrad Traugott, alias Schneider, Walter, Fahndung in Algier betreffend Mord in Mumpf, 1898.03.16 (Dossier) (ag.ch)

R05.21.18.16 Ewig, Konrad Traugott, alias Schneider, Walter, Fotografien zwecks Fahndung, 1898.03.19 (Dossier) (ag.ch)

R05.21.18.17 Ewig, Konrad Traugott, alias Schneider, Walter, Fotografien über Identität betreffend Mord in Mumpf, 1898.03.25 (Dossier) (ag.ch)

R05.21.18.18 Ewig, Konrad Traugott, alias Schneider, Walter, Mord in Mumpf, Fahndungsgesuch nach Frankreich, 1898.04.18 (Dossier) (ag.ch)

R05.21.18.19 Ewig, Konrad Traugott, alias Schneider, Walter, Verhaftungsprämie wegen angeblichen Mordes, 1898.05.20 (Dossier) (ag.ch)

R05.21.18.20 Ewig, Konrad Traugott, alias Schneider, Walter, Ausrichtung der Verhaftungsprämie, 1898.07.18 (Dossier) (ag.ch)

Gemeinderatsprotokolle 1896

Geburtsregister der Kirchgemeinde Mumpf-Wallbach von 1866

Geburtsregister der Kirchgemeinde Mumpf-Wallbach ab 1876

Verkünd- und Ehebuch der Ortsbürger und Einwohner Mumpf-Wallbach 1853

Sterbebuch Mumpf-Wallbach 1876

Zeitungsmeldungen aus www.e-newspaperarchives.ch

„Täglicher Anzeiger für Thun und das Berner Oberland“ vom 2. März 1898;

„Tribune de Genève“ vom 2. März 1898;

„Zürcherische Freitagszeitung“ vom 4. März 1898;

„Tagblatt der Stadt Biel" vom 5. März 1898;

„Zuger Nachrichten“ vom 10. März 1898;

„Seeländer Bote“ vom 10. März 1898,

„Zürcherische Freitagszeitung“ vom 11. März 1898;

„Intelligenzblatt für die Stadt Bern“ vom 17. März 1898;

„Zuger Nachrichten“ vom 19. März 1898;

„Zuger Volksblatt“ vom 19. Mai 1898;

„La Tribune de Genève“ vom 19. Mai 1898;

„Täglicher Anzeiger für Thun und das Berner Oberland“ vom 28. Juni 1898;

„Tagblatt der Stadt Biel“ vom 11. November 1898;

„La Tribune de Genève“ vom 13. November 1898

Galerie: Unser Dorf aus Künstlerhand

Fischerei, Flösserei, Schifffahrt

Der Rhein galt seit jeher als Transport- und Reiseweg zwischen dem Norden und dem Süden Europas.

Schon in römischer Zeit spielte der Rhein eine wichtige Rolle.

Vor allem war er Transportweg für sperrige oder zerbrechliche Fernhandelsgüter (z. B. mit Wein, Olivenöl, Fischsauce oder eingelegten Früchten in gefüllten Amphoren) und für schwere Baumaterialien (Ziegel, Steine) sowie für Bauholz. Dessen Transport erfolgte in Form der sog. Trift, das sind nicht zusammengebundene 3 bis 5 Meter lange Stämme, sowie in Form von (gebundenen) Flossen. [1]

Im Mittelalter

Hier existierten Messen und Märkte in den Städten am Rhein wie Strassburg, Konstanz, Basel, Zurzach, Laufenburg und Rheinfelden wie auch an andern Flüssen in Zürich, Luzern und Bern. Sie sorgten für einen lebhaften Schiffsverkehr mit Waren in Wein-, Salz- oder Getreidefässern, anderen Handelsgütern wie Gewürze, Edelmetalle, Bernstein, Wachs und Textilien in Säcken und Kisten sowie mit grossen Besucherströmen.

Der Rhein diente bis zur Errichtung der Eisenbahnen auch der Holzflötzerei. Der Handel mit Bauholz, Dielen (Brettern) und Eichen ging vom Hochrhein und Oberrhein bis nach Holland. Auch Brennholz wurde in grossen Mengen über den Rhein den Städten zugeführt. [2]

Schliesslich bot der Rhein ebenfalls Arbeit in der Fischerei. Durch den Fischfang war der Fluss auch ein wichtiger Nahrungsmittellieferant.

Der Rhein - ein internationaler Fluss

Bis zum Bodensee heisst er: Alpenrhein,

Ab dem Bodensee bis nach Basel: Hochrhein,

ab Basel Mittlere Brücke bis Bingen: Oberrhein,

ab Bingen bis Bonn: Mittelrhein,

ab Bonn bis Duisburg: Niederrhein,

Duisburg bis Atlantik: Deltarhein.

Der heutige Rhein ist nicht vergleichbar mit demjenigen vor den Flusskorrekturen und Kraftwerkbauten. Einst war er ein ungestümer wilder Fluss mit immer wieder neuen Wasserläufen, mit Hochwasser, Niedrigwasser, Eiskälte, Flusshindernissen, Uferabrissen, Stromschnellen und scharfen Felsen. Er stellte hohe Ansprüche an die Schiffer und Flötzer. Die grössten Hindernisse am Hochrhein waren der Rheinfall bei Schaffhausen, der Mittlere Laufen bei Koblenz, der Kleine Laufen in Laufenburg. Laufen bedeutet Wasserfall, Wasserstrudel, Stromschnelle. Bei Beuggen befand sich das „Gewild“, gebildet aus Felsenbänken, die auf eine Viertelstunde den Rhein bedeckten und in geringer Tiefe unter dem Wasserspiegel böse Gefahren boten.

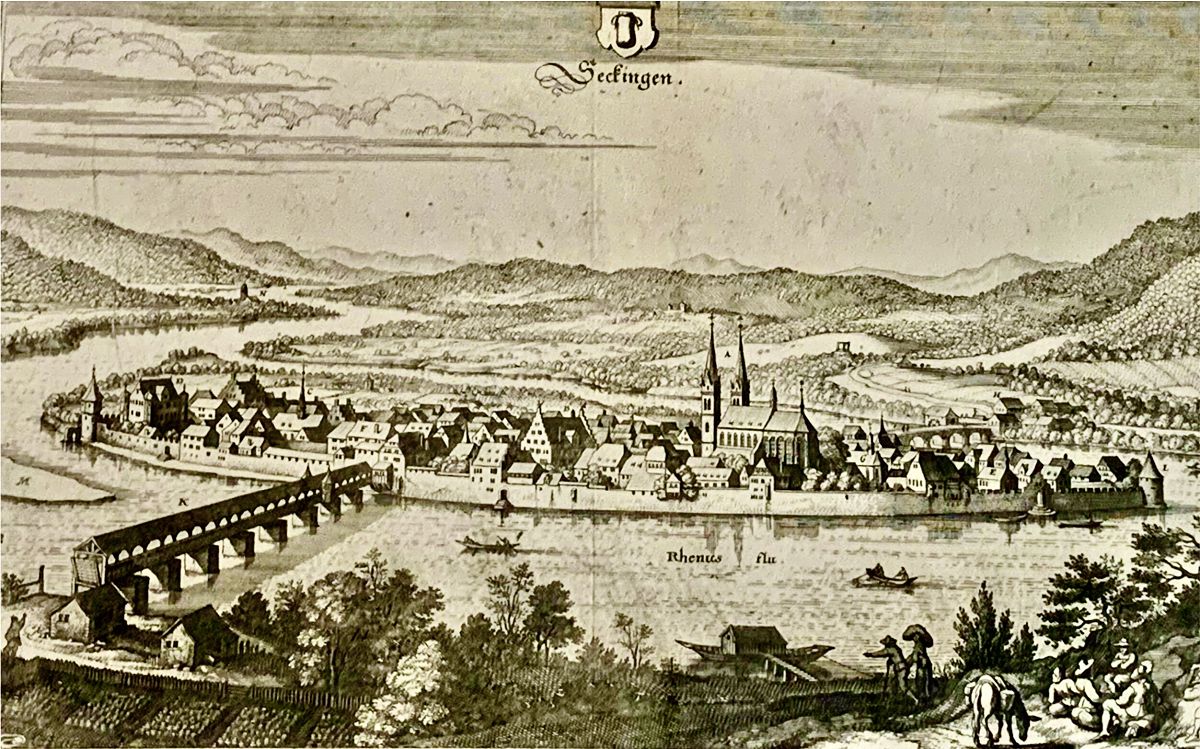

Auch im übrigen Flussbett des Rheines gab es viele einzelne Sandbänke, Felsbänke, kantige Felsen und Schluchten, welche Wirbel, Strudel und Kollisionen verursachen konnten. Auch der Wasserstand zeigte sich sehr unterschiedlich. Eine der ältesten Darstellungen des Rheins mit Säckingen stammt aus dem Jahr 1630 von Meister Merian.

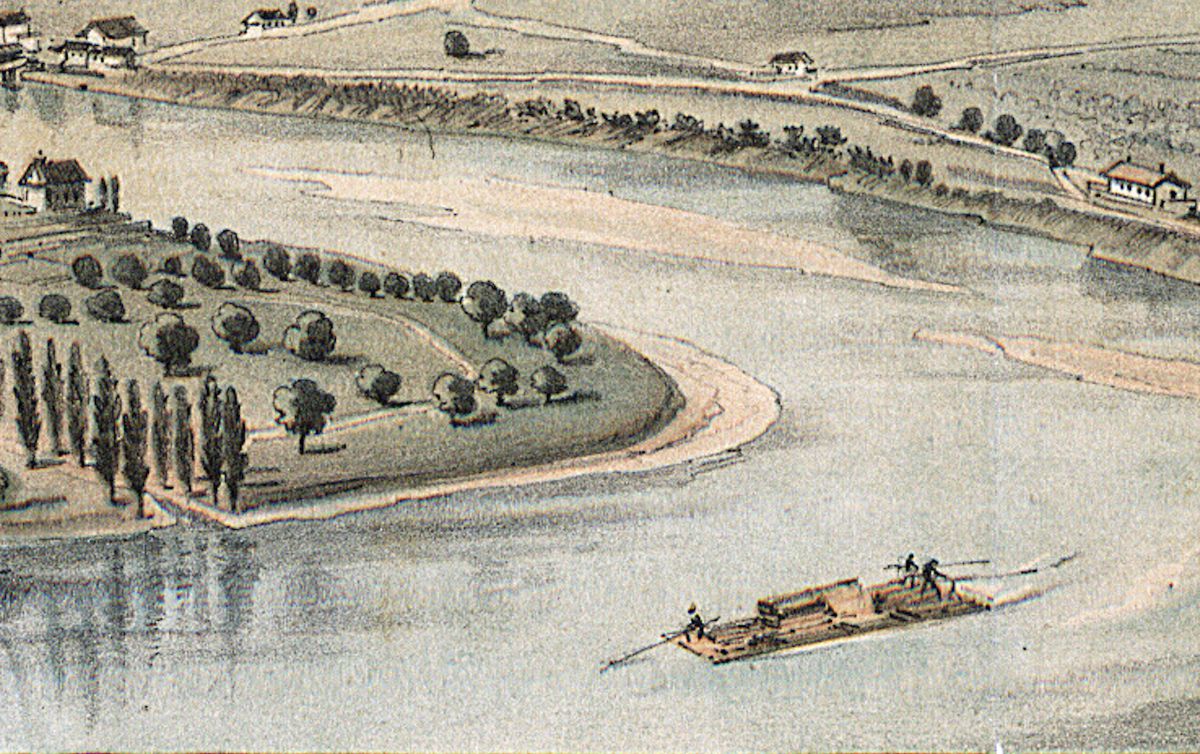

Im Ausschnitt ist Mumpf mit „N“ bezeichnet. Nach einer Fotoaufnahme von 1873 muss sich beim Dorfeingang Mumpf eine grössere Halbinsel im Rhein befunden haben.

Die Klippen im Mumpfer Rhein beschreibt Sonnenwirt F.J. Waldmeyer: [3]

Der Lauf des Rheines, der hier 284 Meter über dem Meere liegt, ist ein ziemlich rascher, das stärkste Gefall hat er beim Eintritt in den Gemeindebann, dann beim Dorfe selbst und endlich im „Hertfach", beim Austritt aus dem Banne. An diesen drei Punkten liegen im Flussbette grosse Nagelfluhfelsen und Klippen, deren Oberfläche bei niederem Wasserstande theilweise aus dem Spiegel hervorragen und der Schifffahrt hinderlich werden.

Und Emilian Güntert schreibt in seinen Lebenserinnerungen. [4]

Mitten im Rheine, etwa dem jetzigen Pfarrhaus gegenüber, ragt ein Fels oder Stein fest aus dem Wasser bei tiefem Wasserstand. In diesem Fall wird dann jeweils von Mumpfer Schiffern ein Tännchen mit flatternden Bändern befestigt, dies ist vom Ufer aus prächtig anzuschauen.

Schon 1609 bot eine Gesellschaft belgischer Handelsleute an, die Rheinfälle bei Schaffhaufen, Koblenz, Laufenburg und Beuggen auf eigene Kosten zu sprengen.

Es sei vom Bodensee bis zum Meere eine ungehemmte Schifffahrt herzustellen. Dies wurde jedoch von den Regierungen und Städten abgelehnt.

Doch die Kraftwerkbauten in Rheinfelden (1898), Laufenburg (1914) und Riburg/Schwörstadt (1930) korrigierten und bändigten den Rhein derart, dass der Mumpfer Fährenbauer Eugen Hurt sagte: Das isch doch kei Rhy meh!

Die Rheingenossenschaft

Die Rheingenossen waren zuständig für die Strecke von der Holzbrücke Stein-Säckingen bis Basel mit der schwierigen Beschaffenheit des Rheingrundes. Grundsätzlich regelten die Rheingenossen ihre Arbeit und Rechte zur Fischerei, Flötzerei und Schiffsstransporten selbständig, auch alle Vorschriften, Abgaben, Kontrollen und Verstösse.

Die Arbeit durfte nur von ortskundigen und dazu berechtigten Männern ausgeführt werden. Dies sorgte in Mumpf dafür, dass sich die meisten Familien durch Arbeit und Verdienst auf dem Rhein ernähren konnten. Daher war die Ausrichtung auf die Landwirtschaft eher zweitrangig und auf Selbstversorgung fokussiert. Die Löhne, Taxen und Gebühren der Flötzerei und Schifffahrt verhalfen Mumpf zu einem gewissen Reichtum. Pro Baum zusätzlich auf einem Baufloss konnten z.B. „drey Batzen“ verlangt werden. Der Auftraggeber musste auch für die Kost aller Beteiligten bis Basel aufkommen.

Die Rheingenossen waren streng organisiert und hielten alle zwei Jahre eigene Gerichte. So fand 1650 in der Glocke Mumpf das älteste bekannte „Maiengericht“ der Rheingenossenschaft statt. Fischer, Flösser und Schiffer erhielten hier Schuldsprüche für ihre Fehlverhalten auf dem Rhein.

Die Zusammenstellung [2] zeigt die Zahl der Meister, Knechte, Kehrberechtigten und Lehrlinge um 1860:

Emilian Güntert beschreibt in seinen „Lebenserinnerungen“ das Verhältnis des Dorfes zum Rhein: [4]

Das Dörfchen war früher meistens von Schiffern und Flössern bewohnt. Fast jeder Hausbesitzer besass auch einen Waidling, kleines Ruderschiff, alle waren am Ufer des Rheines mit Ketten angebunden. Jung wie Alt stand gern am Rheine und schaute dem Wassern zu. Wir Leute waren mehr am Rheine und im Sommer im Rhein als bei unsern nützlichen Arbeiten.

Oberhalb des Dorfes hatte der Rhein eine Art Kanal, dort badeten wir fleissig. Es ist aber dort auch eine sichere Stelle zum Baden, denn soweit ich mich zurück erinnere, ist im Rheine von jungen Leuten weder Knabe noch Mädchen ertrunken.

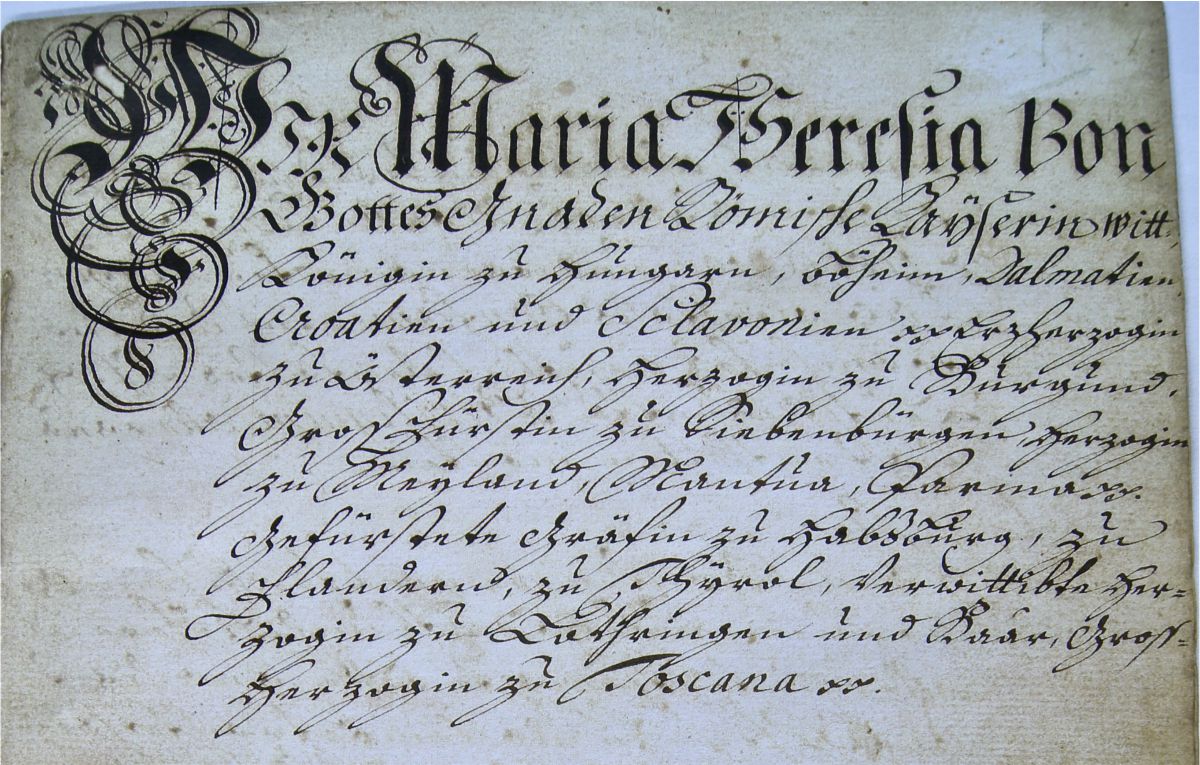

Um die Tätigkeiten auf dem Rhein auszuüben, bedurfte es der Genehmigung des Habsburgischen Kaiserhauses in Wien. So bestätigte Kaiserin Maria Theresia (1717 bis 1780) öffentlich den Fischern, Flössern und Schiffern von Niedermumpf die Erlaubnis für die Nutzung des Rheins. [5]

Der Brief ihrer Hoheit Maria Theresia (1717 bis 1780) beginnt mit der Aufzählung ihrer Güter:

Wir Maria Theresia von Gottes Gnaden Römische Kaiserin Wittib (Witwe) Königin zu Hungarn, Böheimn, Dalamatien, Croazien, Slavonien und Erz-Herzogin zu Österreich, Herzogin zu Burgund, Gross-Fürstin zu Siebenbürgen, Herzogin zu Mayland, Mantua, Parma und gefürstete Gräfin zu Habsburg, zu Flandern, zu Thyrol, verwittibte Herzogin zu Lothringen und Baar, Gross-Herzogin zu Toscana...

Dann endlich bekennt sie öffentlich den Fischern, Flössern und Schiffern der Gemeinden, namentlich auch denjenigen von Niedermumpf, die Erlaubnis für die Nutzung des Rheins zu confirmiren (bestätigen).

Kaiserin Maria Theresia bestätigt also eine Verfügung ihres Vaters:

... von unseres in Gott ruhenden Herrn Vaters Majestät Confirmirte Privilegia und sogenannten Maien-Brief gleichfalls Confirmiren...

In zweiundzwanzig Abschnitten folgen nun Aussagen zu den Bereichen.

- Fischerei: Aufzählung von Fischfangarten wie Salmenwäg und Angelfischerei, Aufteilung der Fischfanggebiete der Gemeinden

- Schifffahrt: Anforderungen an die Schiffsleute und die Lehrlingsausbildung

- Flösserei: Verhalten bei Unfällen, Besitznachweis bei verlorener Ladung

- Allgemeines: Rheingenossenschaft, Maiengerichte, Geldbussen, Strafmassnahmen

Der Rheinvogt stellte im Namen der Obrigkeit den betreffenden Fischern, Flössern und Schiffern einen Meisterbrief aus, der sich in der Familie jeweils vom Vater auf den Sohn vererben liess.

Die Mumpfer Rheingenossen führten und geleiteten (1777?) auch kaiserlichen Besuch, so auch Kaiser Josef II (im zweitletzten Boot) auf seiner Fahrt nach Basel. [6]

Schifffahrt auf dem Hochrhein

Die Schiffstypen

Im Mittelalter war der Weidling das wichtigste Transport- und Reisemittel. Die hölzernen Flachboote waren bestens geeignet, um sich im wilden wie im seichten Gewässer zu bewegen. Die Weidlinge waren 10 bis 14 Meter lang und boten bis zu 20 Personen Platz.

Gab es grössere Transporte, wurden bis zu drei Weidlinge miteinander fest verbunden, was mehr Traggewicht und grössere Lastflächen ergab. An Werkzeugen hatte auf dem Weidling zu sein: Steuerruder, Schlagruder, Stachel, Axt, Schöpfkelle und lange Seile.

Ein Lädischiff mass über 20 Meter Länge und über 2 Meter Breite. Sie vermochten bis zu 30 Tonnen Material laden, oft Baumaterialien wie Steinblöcke, Ziegel und Eichenbalken.

Auf dem Oberrhein ab Basel verkehrten dann meist Schiffe mit noch grösseren Massen.

Das Treideln

Treideln (auch Recken) bedeutet Schiffsziehen. Bei schwierigen Schifffahrtsverhältnissen mussten die Ufer geräumt und mit Treidelwegen (Reckwegen) versehen sein. Treideln ging sowohl mit dem Flusslauf wie auch gegen die Fliessrichtung.

Stromaufwärts konnte ein Lastschiff vom Treidelpfad aus an langen Seilen mit Menschenkraft und Zugpferden geschleppt werden. Die Mannschaft im Schiff besorgte durch das „Stacheln“ für den richtigen Abstand zum Ufer, wie eine Darstellung aus Wynau entlang der Aare zeigt.

Flussabwärts diente das Treideln der Sicherung des Schiffes und der Ladung durch Strudel und Klippen hindurch. Dabei geschah die Sicherung meist von beiden Ufern aus.

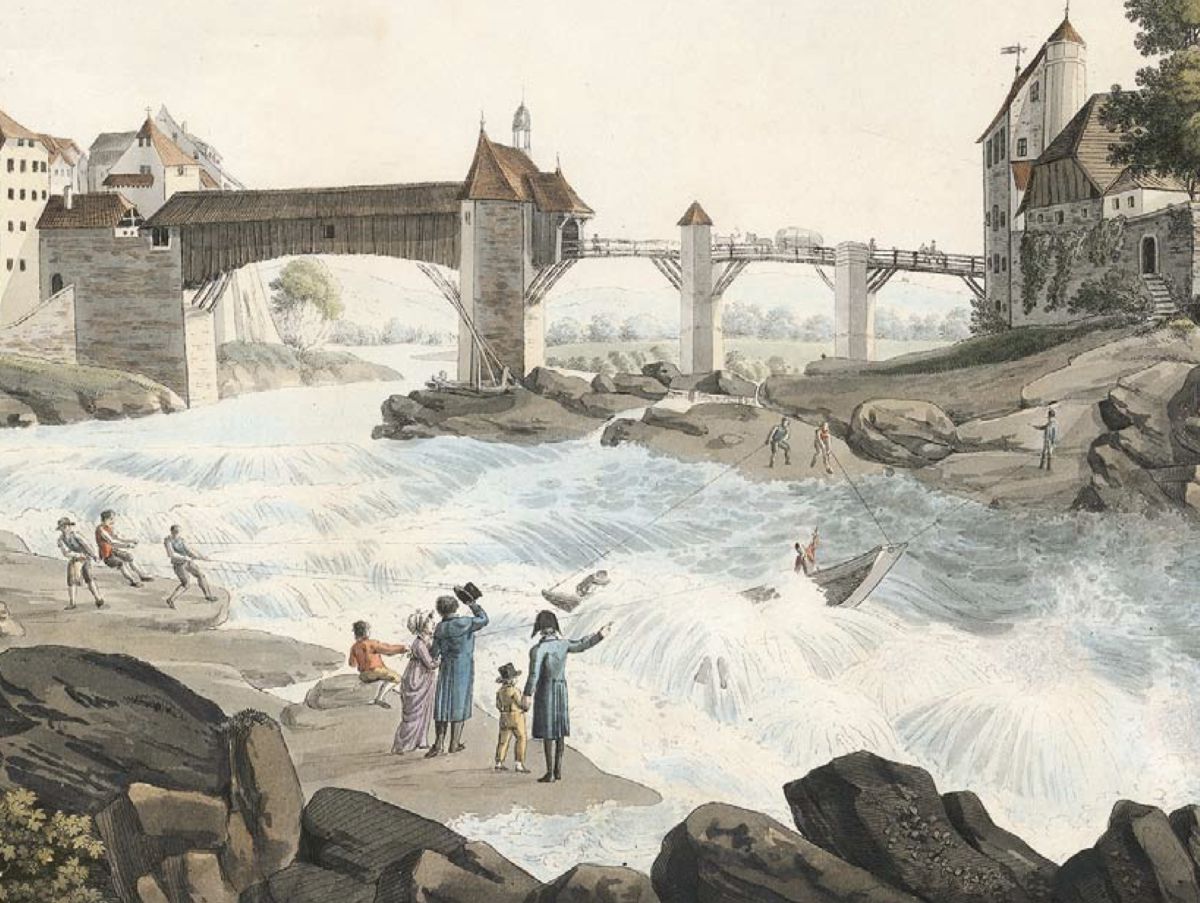

Wenn die Gefahren sehr gross waren, wie unterhalb der Brücke von Laufenburg, erfolgte die Entladung der Waren. Die Laufenknechte karrten diese dann auf dem Landweg bis

zum Einwässerungsort. Die Lithografie von J.J. Hofer hielt die schwierigen Verhältnisse in Laufenburg fest. Die zweite Darstellung zeigt die Sicherung eines Schiffes von beiden Flussufern aus, um es (ohne Ladung) durch die Hindernisse hindurch zu leiten.

Dies lief nicht immer glimpflich ab. Jährlich gab es ertrunkene Rheingenossen zu beklagen. Oft war das Rheinwasser zu wild und oft fehlten auch die Schwimmkenntnisse.

Eine Schifffahrt von Mumpf nach Basel

Der Dichter und Mönch Franz Xaver Bronner befand sich 1786 auf der Reise von Zürich nach Basel. Hier ein Ausschnitt aus seiner Reisebeschreibung. [7]

In Mumpf, einem Dorfe unterhalb dem Städtchen Säckingen, das ich von fern auf seiner Rheininsel liegen sah, mietete ich um ein paar Gulden einen Kahn (Weidling genannt), der nur aus drei miteinander verbundenen Brettern bestand, wovon zwei die Seitenwände, das dritte aber den Boden des Fahrzeugs formierten.

Der junge Schiffer, der mich darin nach Basel bringen sollte, warf ein Bund Stroh in das Vorderteil, hiess mich darauf liegen, legte ein Brettchen quer über das Hinterteil des Kahns und setzte sich mit seinem Ruder in der Hand darauf.

Anfangs wollte ich eine Weile stehen, allein er gestattete es durchaus nicht und hatte gute Ursache dazu, denn das Schiffchen war so klein, dass wir bei sehr geringem Übergewicht in Gefahr geraten wären, umzuschlagen. Der Lauf des Stroms ist sehr schnell.

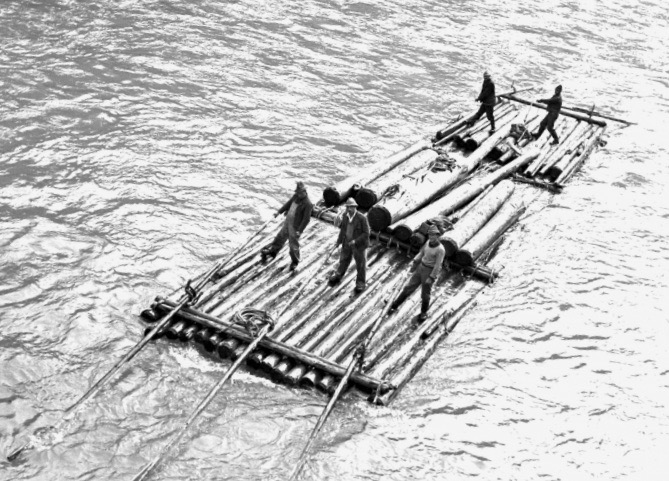

Die Flötzerei

Die Flösserei war vom Mittelalter an bis etwa 1850 die wichtigste und billigste Transportart für Stammhölzer. Erst benötigte man die Hölzer für den Städtebau (z. B. Pfählung in Amsterdam), dann im Bergbau, in den Eisenwerken und Glashütten.

Das Holz stammte aus den Alpen und Voralpen, dem Jura und dem Schwarzwald. Die Stämme wurden zu Flössen zusammengebunden und bei gutem Wasserstand vom Frühjahr bis Spätherbst flussabwärts gesteuert.

Ein Floss mass bis 30 Meter Länge und 7 Meter Breite. Für längere Flosstransporte wurden auch primitive Holzhütten eingerichtet, wie das zweite Symbolbild zeigt.

Von 1823 bis 1861 verzeichneten die Mumpfer Rheingenossen total 15’519 geführte Flötze nach Basel.

Emilian Güntert [4] schildert den Flossbau und eine Flossfahrt nach Basel.

Ein Floss bestand aus lauter Tannenstämmen. Die untere Schicht Stamm an Stamm, abwechselnd das dickere und das dünnere Ende neben einander gelegt. Vorn und hinten quer darüber wurde ein Stänglein in die Stämme mit Eisenhaken befestigt, damit die Stämme nicht auseinander rutschen konnten. Mitten über den Floss wurde noch ein dickes Flossseil, ein 3-4 cm dickes Hanfseil geschlungen zur Befestigung. Hinten hatte der Floss zwei Ruder, vorne eines. Das Ruder bestand aus einer etwa 5 m langen Stange, hinten daran war ein 2 m langes, 4 dm breites Brett angenagelt. Die Stange lag zwischen zwei starken Holzstäben, die in einem Stamme senkrecht befestigt waren und verbunden mit Weiden. Das Ende der Stange hatte zwei Griffe, der eine senkrecht eingeschlagen, der andere waagrecht. Der Flösser am vordern Ruder hatte das Floss mehr zu steuern, die hintern zwei hatten dasselbe zu treiben. Bei ganz tiefem Wasserstand waren aber vorn auch zwei Ruder, im ganzen somit vier. Derjenige Flösser, der nun die sogenannte „Kehre“ hatte, musste seine zwei Mitfahrer bestimmen. Einer ging mit ihm nach Sisseln, Säckingen oder Murg, wo der Floss gemacht wurde, und denselben zu holen, natürlich zu Fuss dorthin in aller Frühe. Der dritte Mann hatte in Mumpf, wenn Flösser aus Mumpf die Regie hatten, am Ufer Ausschau zu halten und sobald der Ruf vom Flosse aus erschallt: „Dritte Ma ufe“, so wurde dieser dritte Mann in seinem Waidling zu dem Flosse geführt. Jeder Flösser hatte ein Handbeil, einer auch einen grösseren Bohrer, und ein dünneres Seil nachzutragen.

Ich durfte zweimal als kleiner Bube eine Flossfahrt von Mumpf nach Basel machen. Es war dies aber nur, wenn Vater die „Regie“ hatte. Eine schöne interessante Fahrt ist eine Flossfahrt, besonders bei mittlerem Wasserstand. Unterhalb Wallbach war das kleine „Gewild“, wo die Wellen zwischen den Stämmen des Flosses herauf spritzten. Bei Beuggen im Badischen begann das grosse „Gwild“. Bei der Kirche vorbei zog jeder Flösser seinen Hut oder sein Käpplein herunter, faltete die Hände und sprach ein stilles Gebet, denn jetzt galt es, das Fahrzeug sicher zwischen Felsen und Steinen hindurch zu leiten, damit der Floss nicht zerrissen oder an einem Pfeiler der Rheinbrücke zerschellt wurde. Mir wurde zugerufen: „Büebli sitz uf die oberste Tanne und zieh Bei a“, denn jetzt spritzten die Wellen mannshoch zwischen den Tannenstämmen herauf, so dass man doch etwas vernässt wurde.

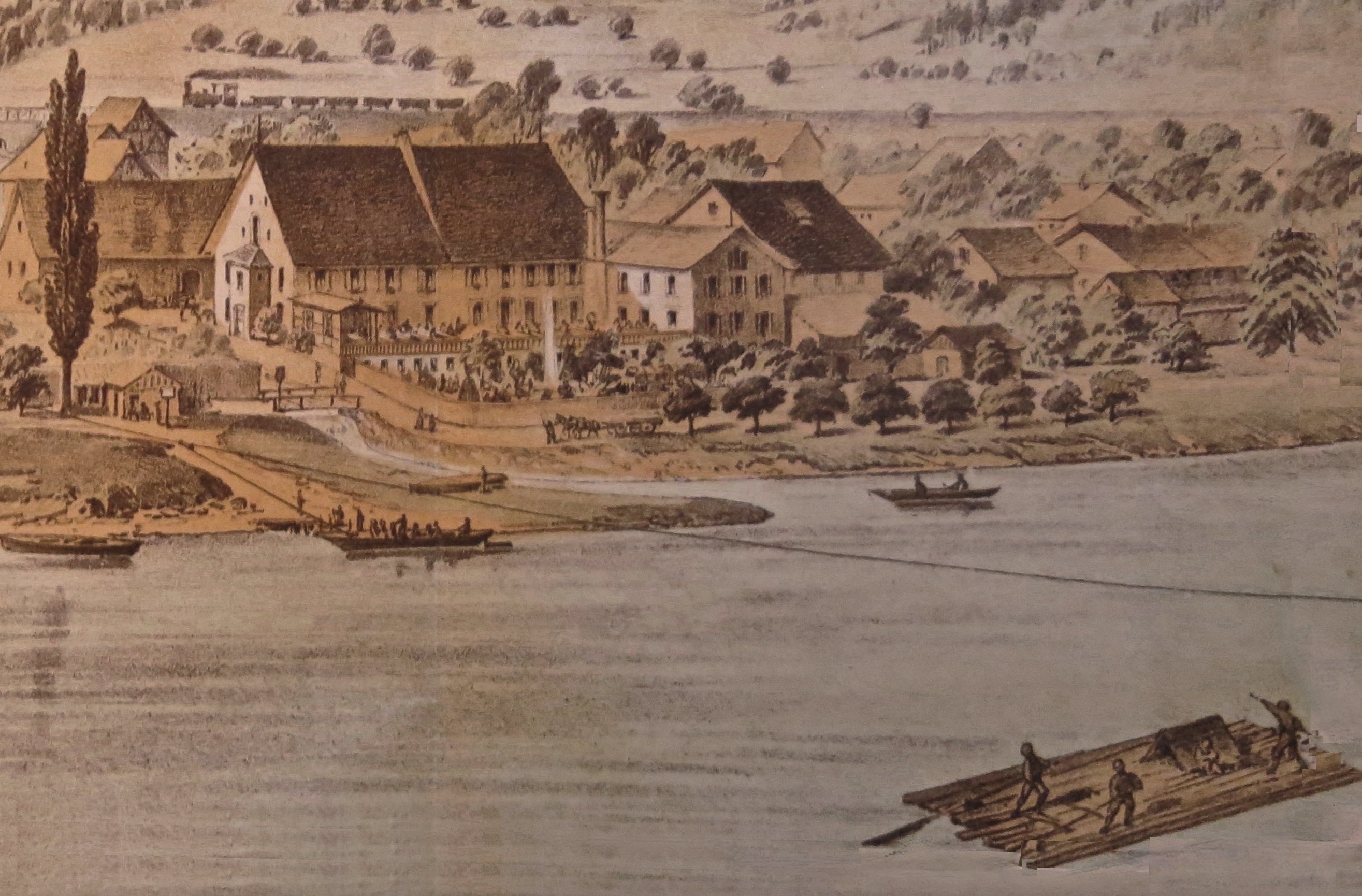

Der Lithograph J.J. Hofer zeigt zweimal im Mumpfer Rhein ein Floss, einmal nach der Steiner Kurve und dann vor dem Gasthof Sonne.

1927 gelangte das allerletzte Floss nach Basel mit total 60 Baumstämmen..

Die Fischerei

Der Rhein besass reiche Fischgründe. Es wurde grundsätzlich unterschieden zwischen Gross- und Kleinfischerei: Grossfischerei für Lachse, Kleinfischerei für die übrigen Fische.

Folgende Fische kommen im Rheine oberhalb Basel und bis Laufenburg hauptsächlich vor: der Salm (Lachs und Lachsforelle); der Aal; die Aesche; Alzeln; Barbe; Brachsmen; Egli; Nase; Groppen; Hecht; Karpfen; Röthele (auch Bliegen genannt); Rotäugle; Trüschen; Felchen kommen hier auch, jedoch selten vor. [2]

Der Lachsfang nahm also die erste Stelle ein in der Fischerei. Die Nasen mit massenhaftem Vorkommen kamen an zweiter Stelle. Sie wurden in grossen Mengen mit Setzbehren gefangen. Ein einzelner Fischer konnte dadurch oft an einem Tage 15’000-20’000 Stück einsammeln. Sie wurden zum Teil gedörrt und so verschickt in den Handel gebracht. Diesem Fisch kam somit eine wichtige wirtschaftliche Bedeutung zu.

Bei den Rheingenossen galten folgende Fangarten: die Fischwaagen, die Stuhlfischerei (Fischweiden), das Zünden und Stechen, das Kräzen, das Stanggarnen (Stanggarn-Fischerei), das Schöpfen, der Fang mit dem Behren, Spreit-, Kleb-, Setz-, Knöpf- und Auslendgarn, ferner wurden angewandt die Hacken, Setzangel und Reusen.

Die Lachs- oder Salmwaage

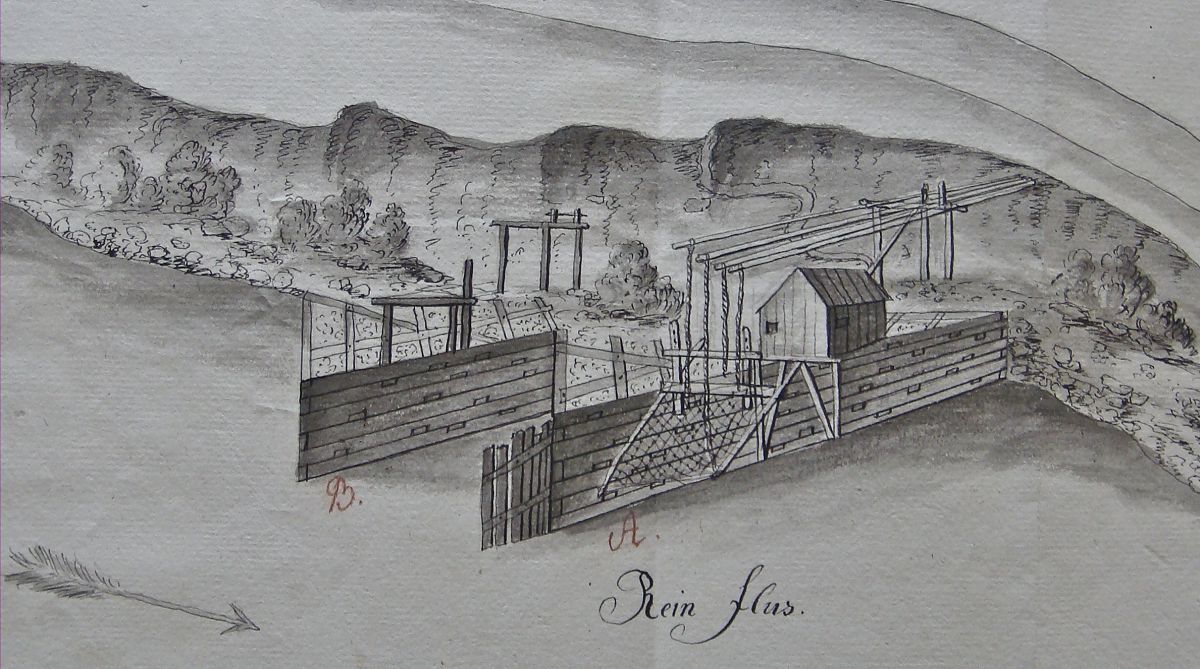

Wer eine Lachswaage am Rhein errichten wollte, stellte ein Gesuch an die Obrigkeit in Wien, so wie es die Gebrüder Güntert 1783 mit beigelegter Zeichnung taten.

Das Gesuch ist im Staatsarchiv des Kantons Aargau aufbewahrt:

Nachgenannte bitten um Erlaubnis, in dem Rhein, auf ihrer eigenen sogenannten Lachswayd, wo selbe ohnehin schon das Recht zu fischen haben, ohne jemandes mindeste Hindernis oder Schaden gegen die gewöhnliche Rekognition eine neue Fischwaage erbauen zu dörfen.

Es folgen die Unterschriften: Xaveri Günthert, Franz Joseph Günthert und des Hans Jakob Günthert Seel.- Kinder, alle Rheingenossen von da.

Die Skizze der Familie Güntert vermittelt Aufschlüsse über die damalige Wasser-Bautechnik. Das Häuschen steht in einer interessanten Lage zur Holzwand. Die Fische konnten sowohl im Sektor A mit dem leichten Rückwasser als auch im Sektor B gefangen werden.

Die Lachswaage war ein kompliziertes und einzigartiges Fanggerät mit einem Unterbau auf felsigem Untergrund, bestehend aus Steinen und Tannenstämmen. Auf diesem Fundament stand eine kleine Holzhütte, die dem Fischer Schutz vor dem Wetter bot. Das Häuschen war ausgestattet mit Stuhl, Lesestoff, Lampe, Ofen und Pritsche. Man war ja oft Tag und Nacht hier, heizte drin und hatte das Gefühl, man sitze an einem (Stuben-) Tisch. Lachsfischen bedeutete Nachtarbeit.

Der «hütende» Fischer befand sich im Waaghäuschen. In der Hand hielt er ein „Chlösli“ mit den Gleiterfäden, die durch ein Loch, genannt „Hüteloch“, hinunter zum Netz führten. Ein Rupfen zeigte ihm an, wenn sich ein Salm über dem Waaggarn bewegte.

Vor der Hütte befand sich die Fangvorrichtung mit einem komplizierten Hebelwerk, beweglichen, etwa 12 Meter langen Hölzer und den daran befestigten Fangnetzen. Spürte der Fischer nun dieses Rupfen, verliess er das Hüttchen, ging nach draussen und setzte die Hebevorrichtung in Betrieb, um den Salm damit zu fangen. Nach dem Lösen einer Arretierung ging das etwa 15 Quadratmeter grosse Netz automatisch hoch. [8] [9]

Zünden und Stechen

Als weitere Fangart sei hier das „Zünden und Stechen“ als uralte Fangmethode beschrieben. Diese Variante fand auf relativ flachen und kiesgründigen Fischwaiden Anwendung. Vorn auf dem Weidling war ein schmiedeiserner Leuchtkorb angebracht, in welchem die Fischer ein kleines Feuer unterhielten. Nachts und bei klarem Wasser leuchteten sie damit den Grund ab. Entdeckten sie dabei einen stehenden Lachs, warfen sie mit viel Präzision einen Gehren mit sechs Zinken und Widerhaken auf das Tier und zogen es hoch. [8] [9]

Diese Methode wurde 1885 gesetzlich untersagt, weil die Fische häufig bloss verletzt wurden und bei Entkommen elend zugrunde gingen. Trotz des Verbotes blieb das Zünden und Stechen noch lange allgemein erhalten.

Der letzte Mumpfer Berufsfischer

Hier geht es um Eugen Güntert-Probst und die Familie Güntert, Lepolds genannt. Sie stellte eine Zeit lang bekannte Fischer und Flösser. Eugen Güntert, geboren am 19. Mai 1888, verheiratete sich 1916 mit Elmina Studinger, die jedoch 1918 verstorben war. Mit Maria Theresia Probst fand er seine zweite Gattin. Eugen Güntert starb am 28. Februar 1963.

Sein Fischerboot besass eine Länge von etwa sieben Metern, eine Breite mit 1.30 Meter und einer Bordwandhöhe von 50 Zentimetern bzw. einer Freibordhöhe von 30 Zentimetern. Zur Ausrüstung gehörten: zwei Ruder, zwei Stachel, eine Schuefe (Wasserschöpfe), eine Stange mit Haken (damit hoben die Fischer die im Wasser liegende Reuse zur Entleerung und Reinigung), eine Drahtbürste und einen Fischlogel - eine mit Wasser gefüllte Fischtransportkiste.

Eugen Güntert-Probst benutzte für die Netzfischerei handgeknüpfte Netze von 6 Meter Breite und 50 Meter Länge mit einer Maschengrösse von drei bis vier Zentimetern. Das Netz sank nicht wegen der oben angebrachten grossen Korken. Um trotzdem eine gewisse Tiefe im Wasser zu erreichen, waren am Unterrand des Netzes Bleikugeln angebracht.

Das Boot mit dem Fahrer und einem Netzauswerfer begab sich am späten Abend auf den Rhein oberhalb der grossen Pappel. Es fuhr eine grosse Schlaufe und erreichte beim Galgenbären wieder das Ufer. Während dieser Fahrt wurde dem Boot vom Land aus in guter Zusammenarbeit das Netz nachgegeben. „Ausgeländet“ wurde bei der Sonne und oberhalb der Pappel.

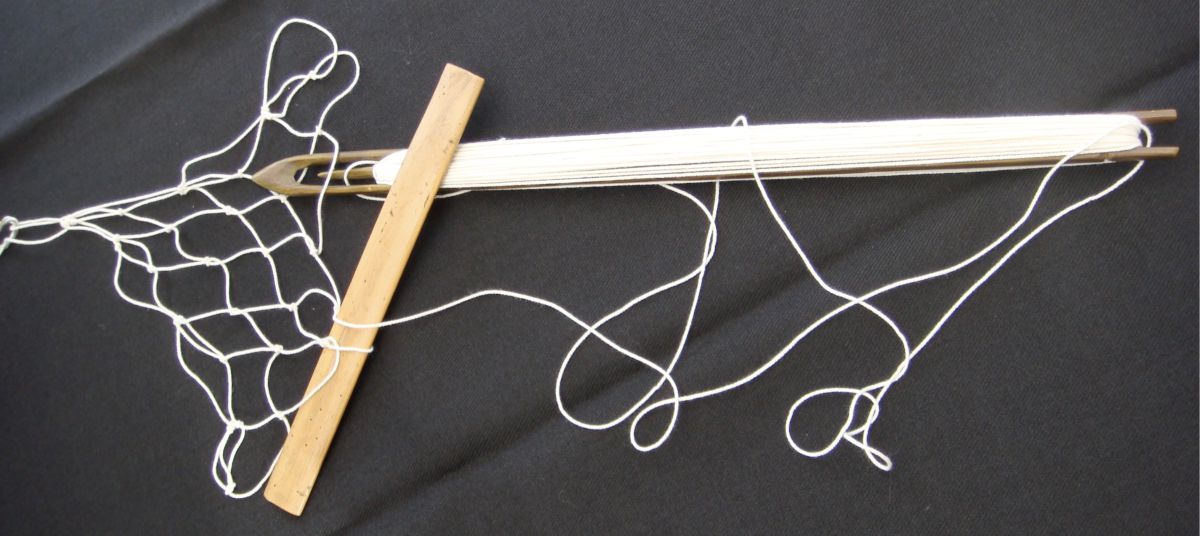

Eugen Güntert knüpfte die Netze selber in seiner Stube. Er verwendete zwei Knöpfe dafür: den Webleinenstek bei zwei verschieden dicken und den Schotstek bei zwei gleich dicken Garnschnüren.

Damit die Maschengrösse stets dieselbe sei, sorgte das eingelegte Holzleistchen. Bei der hölzernen Netznadel, gleich einem Weberschiffchen, war das eine Ende zugespitzt, das andere besass eine Nut. Hinter der Spitze bestand ein Durchbruch, versehen mit einem Dorn. Das aufgewickelte Garn verhinderte, dass die gesamte Fadenlänge durch die Maschen gezogen werden musste. So konnte er die Knoten knüpfen, ohne dass sich Garnverwicklungen ergaben.

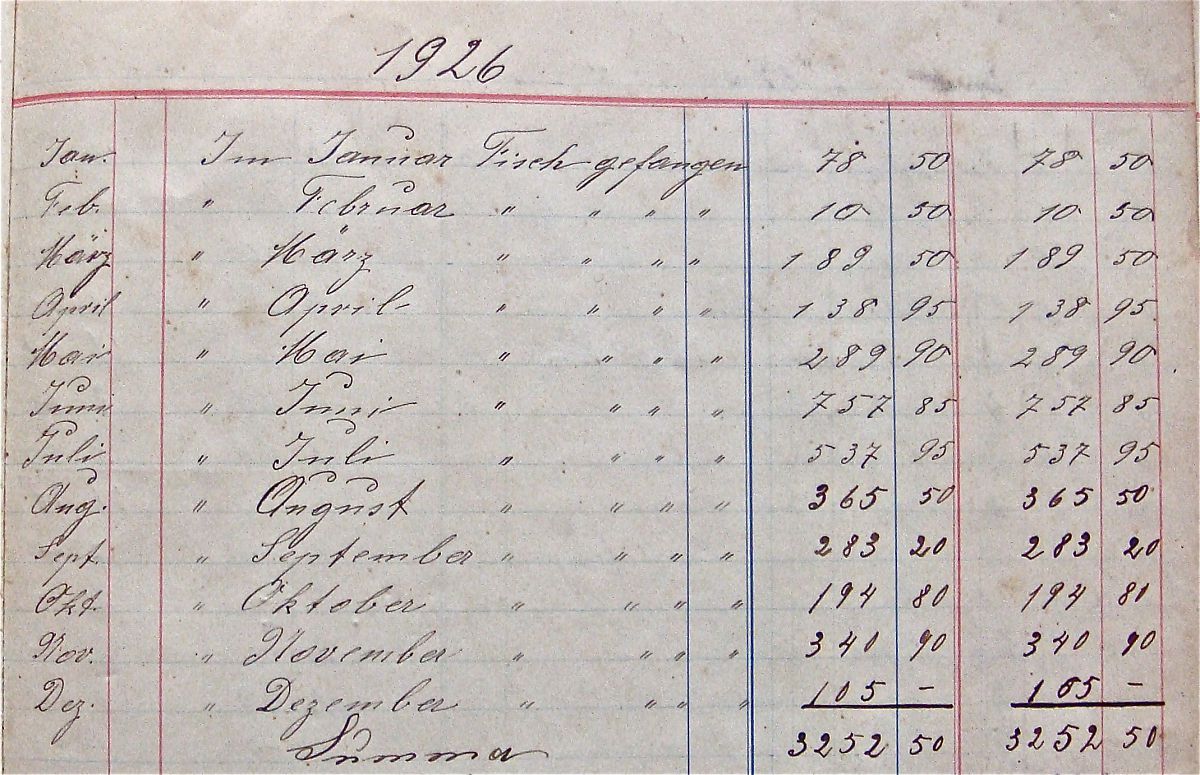

Eugen Günterts Fischfänge lassen sich ersehen aus seinem handschriftlich geführten „Fischerbuch“ für die Zeit von 1926 bis 1962. Darin notierte er fein säuberlich auf 200 Seiten seine jährlichen Fangmengen und jeden einzelnen Fischverkauf. 1926 bescherten ihm die im Rhein gefangenen Fische ein Einkommen 3252 Franken. 1927 verkaufte er rund 200 Kilogramm Fisch an Kunden zwischen Brugg und Basel, 1962 waren es noch 59 Kilogramm. Den letzten Lachs fing er 1930. [10]

Eugen Güntert und sein Fischergalgen

Er stand hoch über dem Wasser mit einem Podest und einer mechanischen Einrichtung.

Der Unterstand diente als Wetter- und Windschutz. Der Fischergalgen, auch Fischwaage oder Bären genannt, besitzt einen Schwenk-Arm. Damit wird ein grosses Fangnetz zum Fischen mit einer Kurbel in das Wasser abgesenkt. Der Fischergalgen ist der Lachswaage aus dem Mittelalter nachempfunden.

Fischerlatein

Auch bei der Fischerfamilie Güntert halten sich hübsche Überlieferungen, bezeichnet als „Fischerlatein“. An einer Geschichte stimmt immer etwas, nur weiss man nicht, was genau!

Die grosse, dicke Pappel:

Kurz nach dem 1. Weltkrieg herrschte Hochwasser. Dabei wurde eine Rute ange- schwemmt mit einigen Wurzeln und auch wenigen Blättern. Eugen Güntert las sie auf, stiess mit dem Fuss ein Loch in das weiche Ufer und setzte das zarte Pflänzlein ins Erdreich. Heute ist die Pappel ein stolzer Baum und weithin sichtbar.

Das Hemd der Kaiserin:

Unterhalb der grossen Pappel befand sich im Wasser ein grosser Felsbrocken, liegen geblieben seit der letzten Eiszeit. Er wurde „Huebstei“ genannt, wohl darum, weil er den Flössern Auskunft über den Pegelstand vermittelte. Nicht nur deswegen war er für sie ein ganz besonderer Stein. Sie behaupteten, dass unter dem Stein das Hemd der Kaiserin Maria Theresia liegen würde. Der Stein wurde jedoch von Eugen Güntert gesprengt, weil er der Fischerei nur hinderlich war.

Der Predigtträumer:

Besonders in der Zeit der Lachsfischerei waren die Männer oft übernächtigt. Es geschah in einer Frühmesse. Ein Fischer war bei der Predigt eingeschlafen. Der Schlaf muss tief gewesen sein, schlug er doch plötzlich mit dem Kopf gegen die Bankkante vor ihm. Er schreckte auf, schlug mit der Faust auf das Holz und schrie: „Es hett en!“ – Es hat ihn! Gemeint war der Lachs, von dem er wohl geträumt haben muss.

Josef Güntert Antons, aus derselben Fischerdynastie, besass zwischen Mumpf und Stein eine Lachsweide. Wenn er reiche Beute heimtrug, führte ihn sein Weg über die Landstrasse, wo ihn alle Leute sehen konnten. Wenn das Fischerglück ihm fernblieb, duckte er sich dem Rheinweglein entlang, um vor hämischen Blicken verschont zu bleiben.

Mumpfer Schiffsbaukunst

Mumpf trug einst auch den Namen Weidlingbauerdorf. Der Bruder von Rheinvogt Eduard Hurt, Xaver Hurt, betätigte sich als Landwirt, Fischer, Schiffer und Weidlingsbauer. Nach seinem Tod übernahm sein Sohn Eugen den Betrieb. Xaver Hurt erledigte weit über Basel hinaus Kundenbestellungen. So lieferte er (2. von links) im Jahr 1892 einen Weidling in Kembs ab.

Von Eugen gibt es Überlieferungen zu seiner Art und Weise, Weidlinge zu bauen. Er habe nie eine Zeichnung vor sich gehabt vom herzustellenden Schiff, sondern nach seinem Gespür und der Holzbeschaffenheit gearbeitet.

Die Rottannenbretter für einen Fischerweidling wurden von einem Vierspänner aus dem Schwarzwald angekarrt. Einheimische Tannen hätten zuviele Astlöcher. Mit einer breiten Handsäge und diversen Hobelarten erhielten die Tannenbretter ihre Form. Für die Abschlussbalken hinten und vorne verwendete Eugen Hurt Buchenholz. Bei kleineren Arbeiten durften auch die beiden Töchter Mathilde und Elisabeth mittun. Bei „Läng mer en Vierzger, e Fufzger“ waren die Schiffsnägel aus der Nagelschmiede Sulz gemeint. Zum Abdichten holten sie im Weiher hinter dem Haus Schilfblätter. Die Anstriche mit Leinöl kamen erst mit der Zeit dazu.

Ebenso stellte Eugen Hurt das „Geschirr“, also Stachel und Ruder selber her. Auch hier wählte er geeignete Holzarten aus: Für den Stachelschaft und den Ruderstiel Eschenholz, für das Ruderblatt Tannenholz. Die beiden Dorfschmitten von Albert Hurt und Josef Wunderlin besorgten das Schmieden der Stachel und der weiteren Eisenteile.

Hurt bildete auch Lehrlinge aus. Einer davon, Johann Waldmeier, übernahm 1930 den Betrieb mit allen Einrichtungen samt Kundendatei.

Hurt’s waren mit der Geschichte des Rhein-Club Basel stark verbunden. Stets, wenn die Basler vorbeikamen, um ein Schiff abzuholen, standen Brot, Speck und Most parat. Die folgenden Auszüge stammen aus der Chronik des Vereins.

1883 Der Präsident stellte den Antrag, einen Weidling zu kaufen, denn dies halte den Verein zusammen. Der Antrag wurde lebhaft unterstützt. Und so beschloss man, bei Xaver Hurt in Mumpf anzufragen, ob er in der Lage sei, zu einem billigen Preis einen Weidling mit folgenden Massen zu liefern: 37 Fuss lang, 17 Zoll hoch in der Mitte vom Bord und 2 Fuss 9 Zoll Bodenbreite.

1896 Am Pfingstmontag beteiligte sich der Verein an der ersten Verbandsstachelfahrt nach Rheinfelden. Gleichzeitig konnte in Mumpf ein weiterer Weidling zu Fr. 105.– abgeholt werden.

1899 Bei Hurt in Mumpf konnten am 30. April zwei neue Schiffe abgeholt werden, welche zusammen Fr. 205.– kosteten.

1905 Im Frühling fuhren sieben Mitglieder nach Mumpf und holten dort zwei Weidlinge ab, für welche sie zusammen Fr. 210.– bezahlten.

1909 In Mumpf wurden am Ostermontag zwei neue Weidlinge abgeholt. Ein Schiff kam auf Fr. 125.– zu stehen.

1910 Anlässlich der Verbandsstachelfahrt nach Rheinfelden vom 17. April wurde bei Hurt in Mumpf ein Weidling mit Spritzborden zum Preis von Fr. 125.– abgeholt.

1914 Am 3. Mai anlässlich einer Ausfahrt nach Rheinfelden, wurde in Mumpf ein neuer Weidling abgeholt. Fr. 130.– musste dafür bezahlt werden.

1919 Für einen neuen Weidling mit zwei Rudern, der im April bei Hurt in Mumpf abgeholt wurde, musste der RCB Fr. 285.– bezahlen.

1920 Hurt in Mumpf lieferte im Juni einen Weidling für Fr. 285.-- nach Rheinfelden, wo er von Mitgliedern des Vereins abgeholt wurde.

1923 Die drei bestellten Weidlinge konnten am 21. Mai in Rheinfelden in Empfang genommen werden. Pro Schiff mit zwei Kreuzen und zwei Sitzbrettern wurden Fr. 280.– bezahlt. Lieferant war wiederum Hurt in Mumpf.

Tochter Mathilde, später als Kunststickerin Mathilde Riede-Hurt bekannt geworden, zeichnete in ihrer Jugendzeit ihr Elternhaus.

Die Rheinfähre

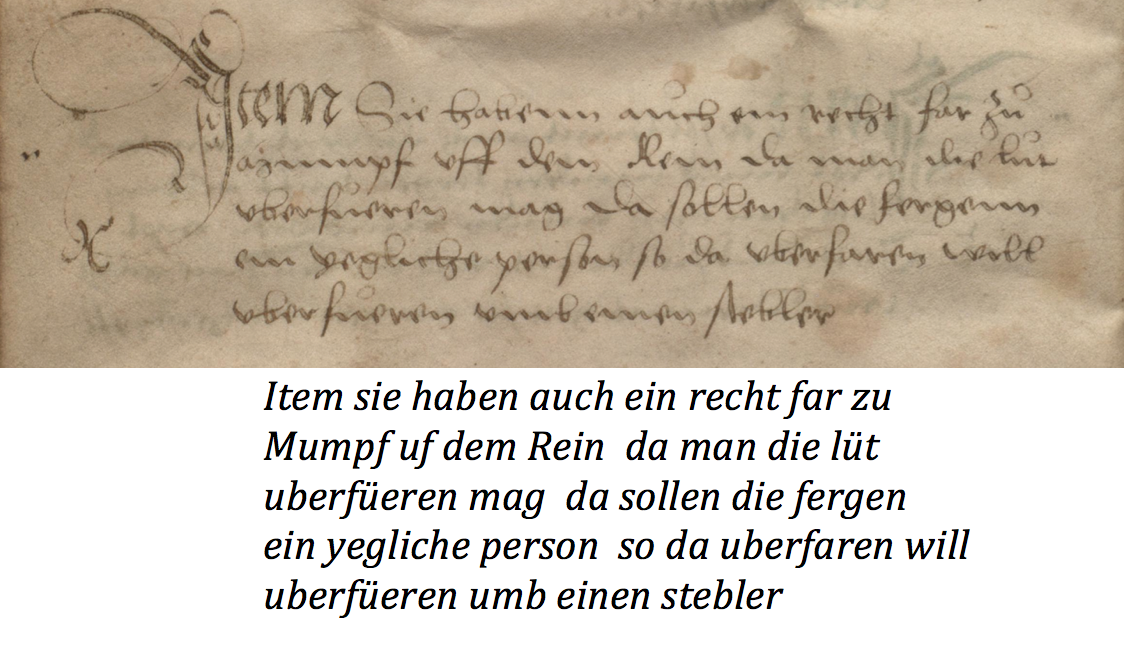

Auch die Rheinfähre ist Mumpfer Schiffsbaukunst aus der Werkstatt von Hurt und später Waldmeier. Das Mumpfer Fährrecht stammt aus dem frühen Mittelalter und wurde im Dorfrecht von 1535 erneuert.

Im Laufe der Zeit diente die Fähre den Marktfahrern, Wallfahrern, den Bauern, den Handelstreibenden, den Arbeiterinnen und Arbeitern in den Säckinger Fabriken, den Kurgästen. Die älteste Aufnahme der Fähre stammt aus dem Bundesarchiv in Bern.

Bis etwa 1800 benutzte auch der Mumpfer Pfarrer, der im Kloster Säckingen wohnte, die Rheinfähre. Er begab sich täglich dem Rhein nach vom Kloster zur Anlegestelle, um sich dann übersetzen zu lassen.

Bis 1860 querte die Fähre den Rhein mit Ruderkraft. Dann veranlasste Sonnenwirtes F.J. Waldmeyer die Anbringung eines Drahtseils. Seitdem verkehrt sie als Gierfähre.

Oft besorgte die Zeitgeschichte eine Lahmlegung der Fähre, so 1914 beim Ausbruch des 1. Weltkriegs. Im 2. Weltkrieg wurde gar das Seil gekappt. Viele Menschen wollten sich, am Fährseil hangelnd, in die Schweiz retten. Das Naziregime befahl dem Mumpfer Schmied Josef Müller, das Seil auf der deutschen Seite unter ihrer strengster Bewachung zu kappen.

Heute wird die Fähre von Ausflüglern und Radfahrern zum Übersetzen genutzt, betrieben durch die Pontoniere jeweils an Sonn- und Feiertagen vom 1. Mai bis 30. September.

Funktionsweise

Die Fähre von Mumpf ist eine Drahtseilfähre. Am Fährschiff ist ein Schwenkhebel montiert. Daran ist das zwölf Meter lange „Gierseil“ befestigt, das am andern Ende an einer Reiterrolle hängt. Diese Rolle kann sich auf der quer zum Rhein gespannten 200 Meter langen Stahltrosse mit einem Durchmesser von 25 Millimetern frei bewegen.

Der Fährmann legt nach dem Abstoss den Schwenkhebel in Richtung Abfahrtssteg. Nach den ersten paar Metern bringt er mit dem Steuerruder die Fähre je nach Strömungskraft in einen Winkel bis zu 45° zur Flussströmung. Der Strömungsdruck leitet die Fähre nun über den Rhein. Vor dem Anlegen reguliert der Fährmann mit dem Steuerruder die Geschwindigkeit und die Lage des Schiffes, um sanft anlegen zu können.

Als Fährleute dürfen „nur sachkundige, kräftige, dem Trunke nicht ergebene Männer mit normalen Gesichts- und Gehörorganen“ angestellt werden.

Bis 1928 befand sich beim Fähristeg ein eidgenössisches Nebenzollamt.

Exkurs: Der Rhein und die Wetterlaunen

Der Februar 1929 war der kälteste Monat des Jahrhunderts. Am 12. Februar wurden um die -23° Celsius gemessen. Auf dem Rhein ergab sich ein Bild arktischer Verhältnisse. Die Aufnahme ist im Gemeinde-Archiv Mumpf aufbewahrt.

Am 11. Januar 1963 stürzte nach sehr kalten Wochen das Thermometer ins Bodenlose. Während 21 Tagen herrschte eine Durchschnittstemperatur von - 8,5° Celsius. Dies liess den Rhein zufrieren. Die beiden Aufnahmen sind auf der Höhe des Ankers entstanden: 1. Richtung Fluh und 2. Richtung Wallbach.

Massive Regenmengen führten am Rhein schon immer zu Überschwemmungen. 1480 gab es das „Jahrtausend-Hochwasser“. Der Berner Chronist Diebold Schilling betitelte es als die „Sündflut des Rheins“. Die Überschwemmungen von 1852, 1868 und 1876 wurden als „sehr gross“ beschrieben.

Zum Hochwasser im September 1852 ist an der Kirchmauer und an der Mauer beim Einfluss des Fischingerbachs je eine Marke angebracht.

Zusätzlich löste auch der Fischingerbach Überschwemmungen aus. Recht drastisch schildert Franz August Stocker in seiner Erzählung „Die Nonne von Säckingen“ die Ereignisse im Jahr 1817.

Vom Hochwasser im Juni 1953 sind zwei Aufnahmen vorhanden aus den Bereichen der Fährehäuschen und der Platanen unterhalb der Sonne.

Autor:

Gerhard Trottmann

Quellen:

[1] Aus „Fisch und Fischer aus zwei Jahrtausenden“, Forschungen in Augst, Band 39, Seite 51, Peter-A. Schwarz

[2] „Schifffahrt, Flötzerei und Fischerei auf dem Oberrhein“, Karlsruhe 1864, einsehbar unter https://www.fischernzunft-basel.ch/Drupal/sites/default/files/docus/Die_Schiffart_Floesserei_und_Fischerei_small.pdf

[3] „Soolbad und Gasthof zur Sonne in Mumpf“, 1893, Franz Josef Waldmeyer

[4] www.wiki.mumpf.ch (Historisches/Aus dem Leben von Emilian Güntert)

[5] Aus der Urkunde der Kaiserin Maria Theresia, im Besitz von Peter Jegge

[6] Gemälde eines unbekannten Künstlers, im Besitze der Pfarrei Mumpf

[7] „Ein Mönchsleben aus der empfindsamen Zeit“, Franz Xaver Bronner

[8] Historische Lachsfangmethoden am Hochrhein und Oberrhein, aus der Zeitschrift:

„Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaften beider Basel“, Marion Mertens, Marion / Daniel Küry

[9] Argovia: Jahresschrift der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau, https://www.e-periodica.ch/cntmng?pid=arg-001:1993:105::358

[10] Mumpfer Fähri 1999

Folgende Schriften wurden konsultiert:

- Historisches Lexikon der Schweiz: Rhein

- Geschichte und Chronik der Gemeinde Mumpf

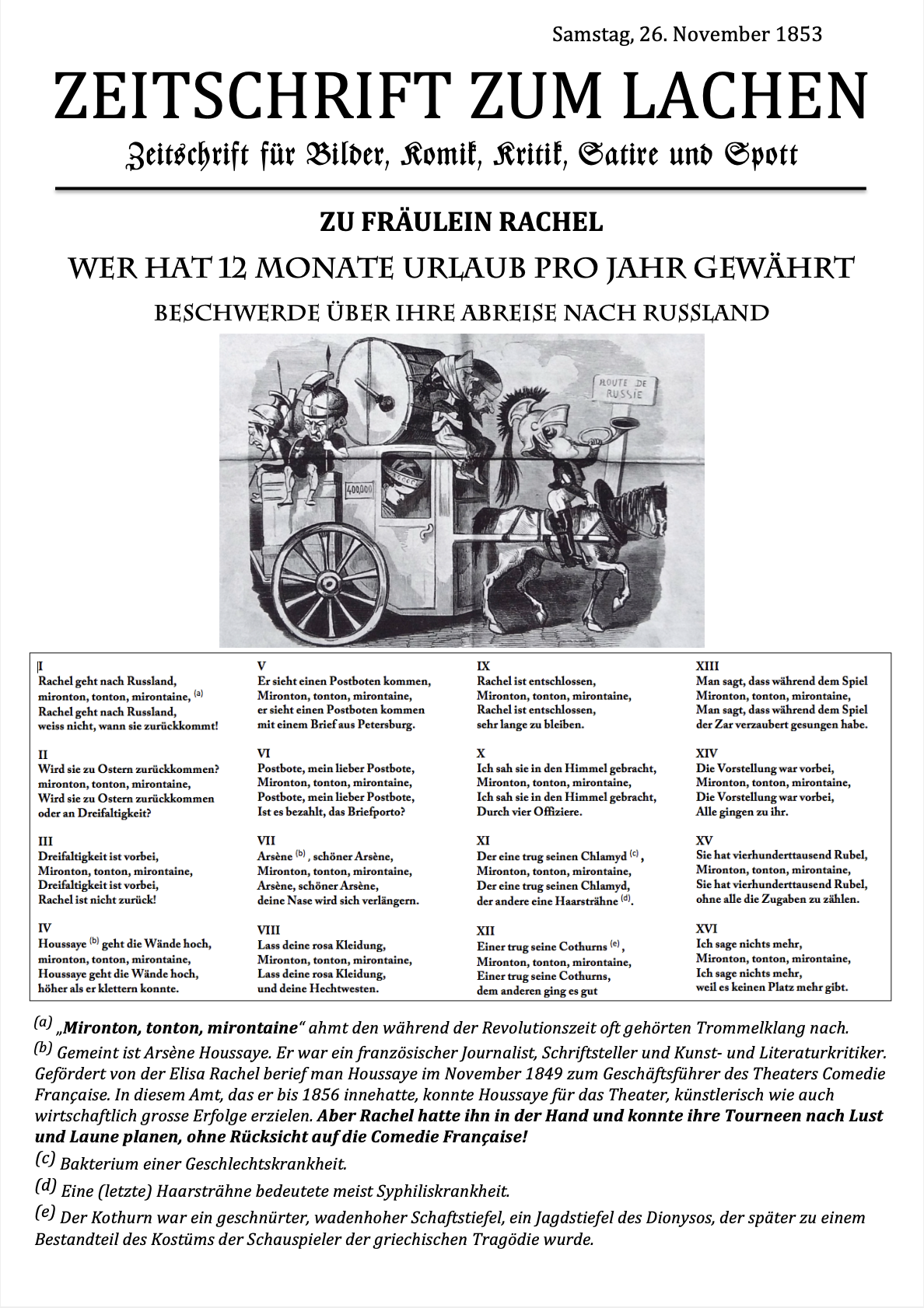

Die Tragödin Elisa Rachel Felix

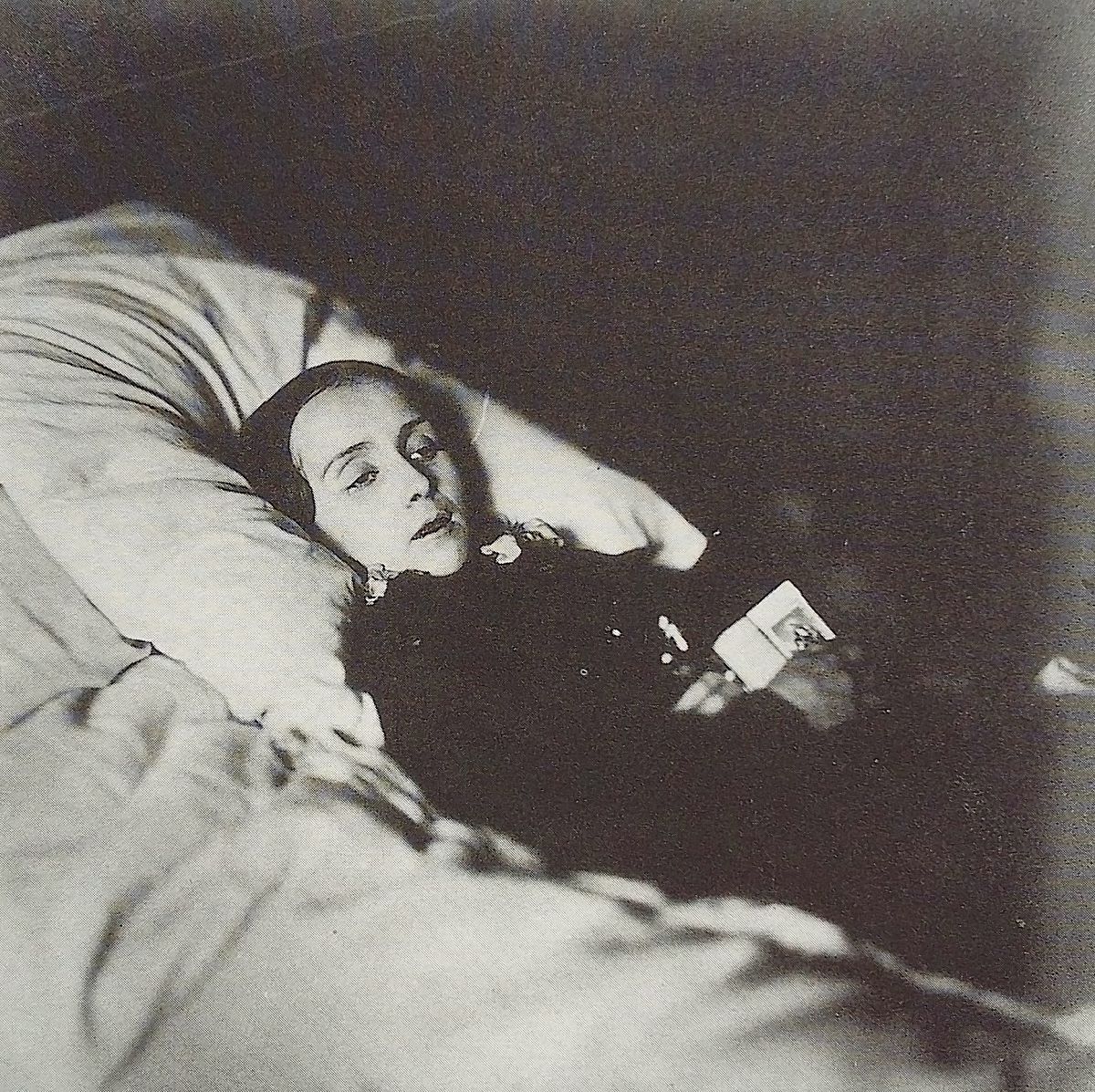

Elisa Rachel Félix, die Königin der Tragödie, durchlebte in ihren kurzen 37 Lebensjahren Not und Reichtum, Wohlwollen und Ablehnung, Aufstieg und Niedergang.

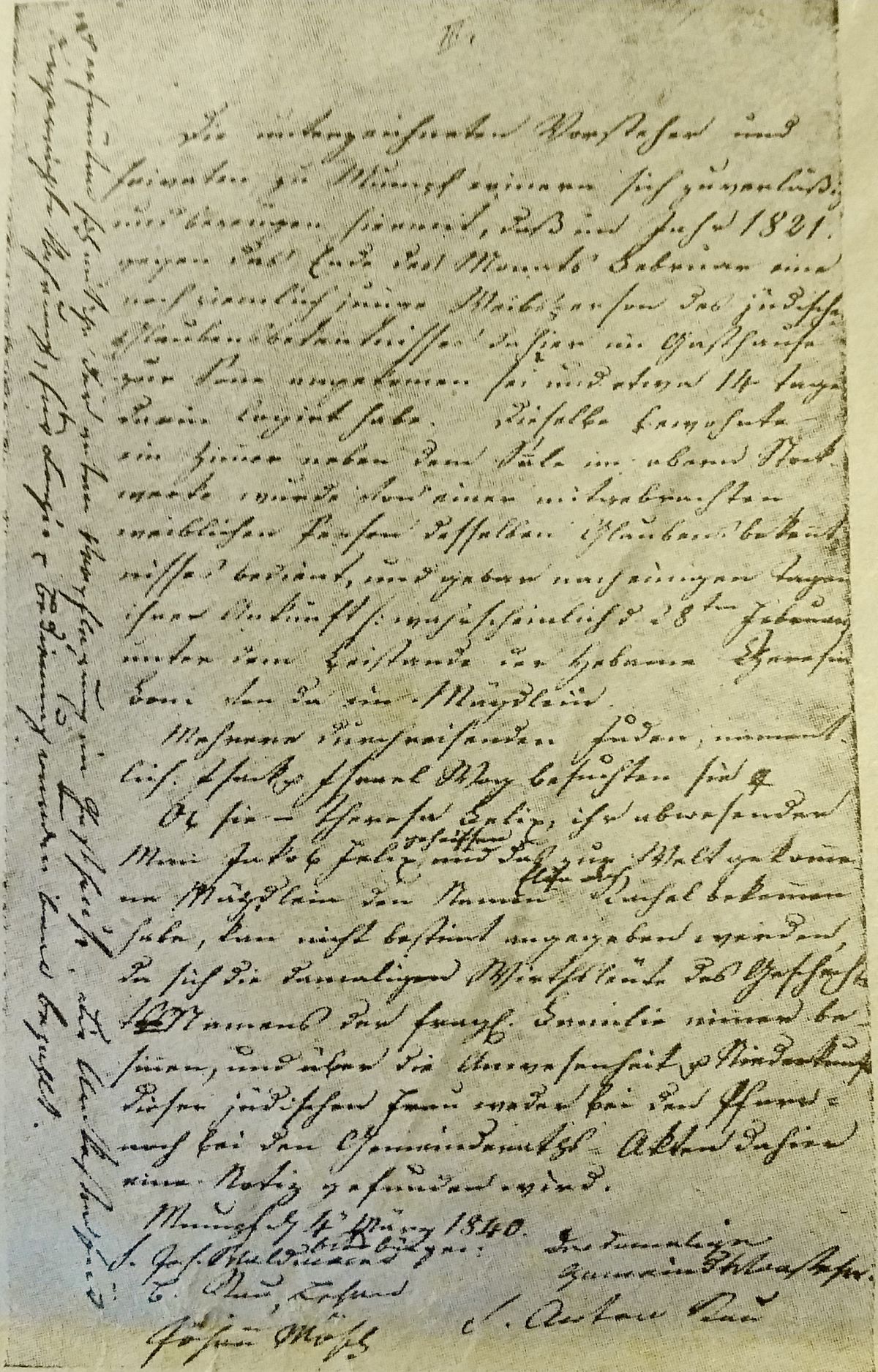

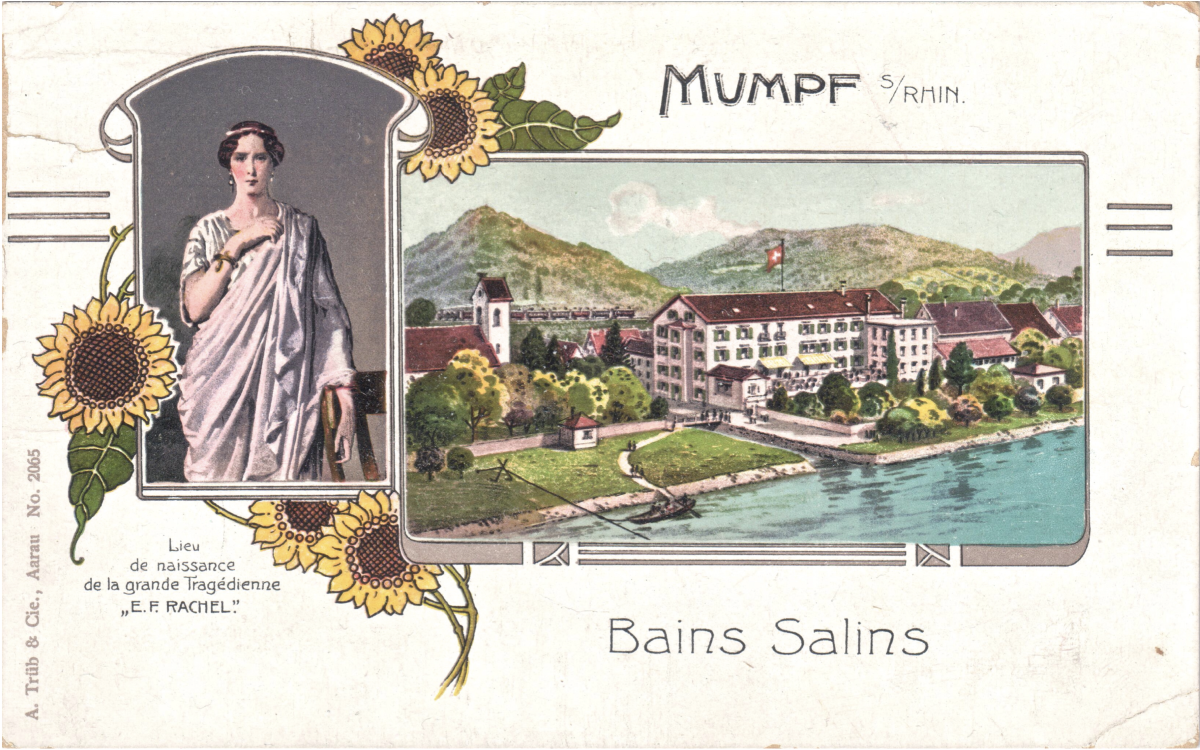

Ihre Herkunft

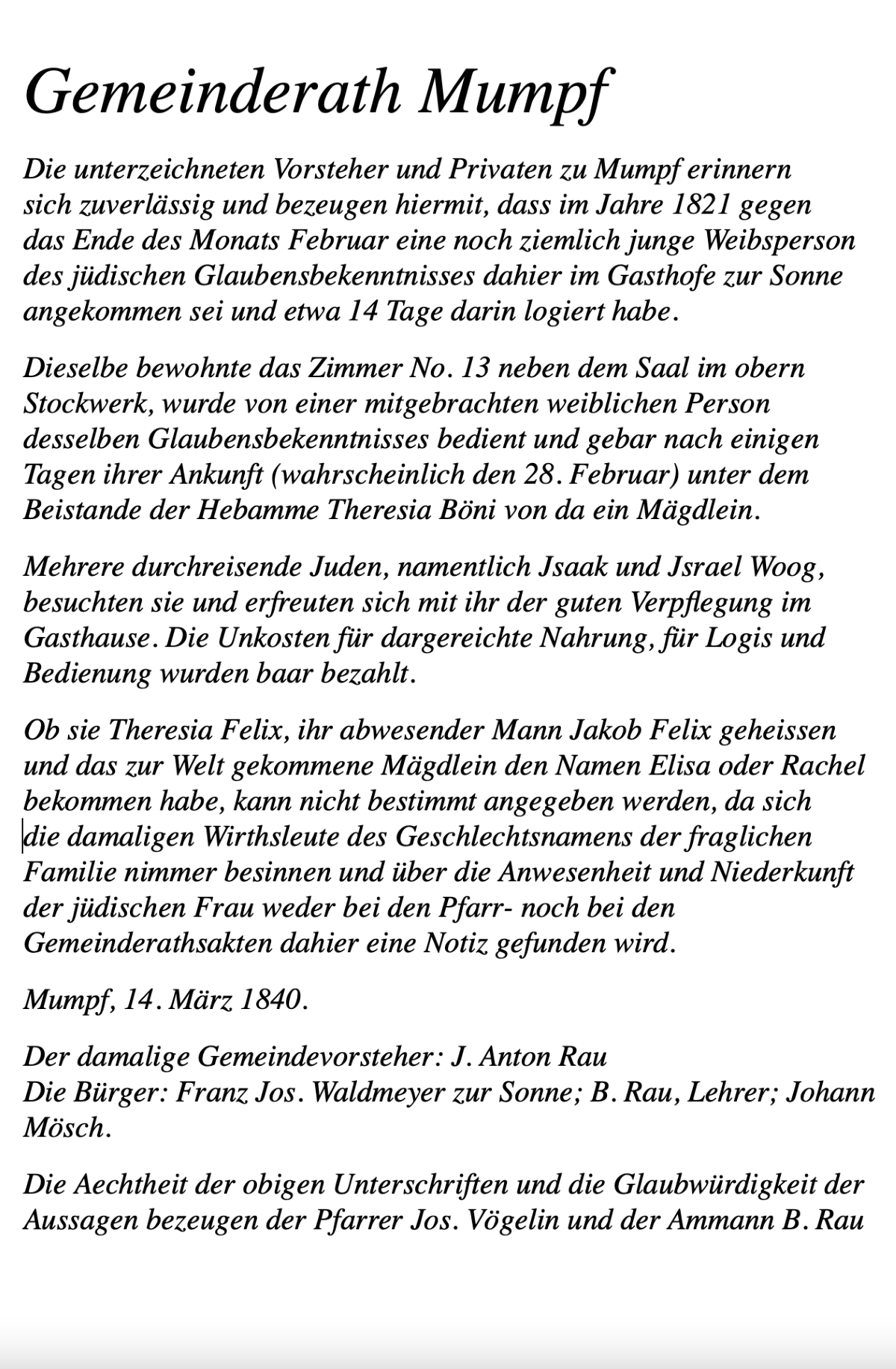

Rachels Eltern waren als Fahrende 1821 unterwegs von Deutschland ins Elsass. Auf ihrem Weg machten sich bei Mutter Esther Felix Geburtswehen bemerkbar. Vater Jacob Felix begehrte Unterkunft im Mumpfer Gasthof Sonne, wo Elisa am 21. Februar 1821 zur Welt kam. Nach zwei Wochen zog die Familie weiter. Die Geburt des jüdischem Kindes erhielt keinen Eintrag in den Taufbüchern, doch der Fricktaler Historiker F.A. Stocker fand ein Dokument des Gemeinderates Mumpf von 1840, welches die Geburt der Elisa im danach so benannten Judenzimmer (rot eingerahmt) in der „Sonne“ belegte.

Das Schreiben des Gemeinderates gilt als Bestätigung für die Geburt von Elisa Rachel Felix. Rachel benötigte und verlangte dieses Dokument für eine Anstellung.

1827 liess sich die Familie in Lyon (Südfrankreich) nieder, wo sie einen Laden führte. Mit Gedichten und Liedern auf Strassen und in Cafés sorgten auch die Kinder für Einnahmen.