Unterkategorien

1870: Feldschützengesellschaft Mumpf

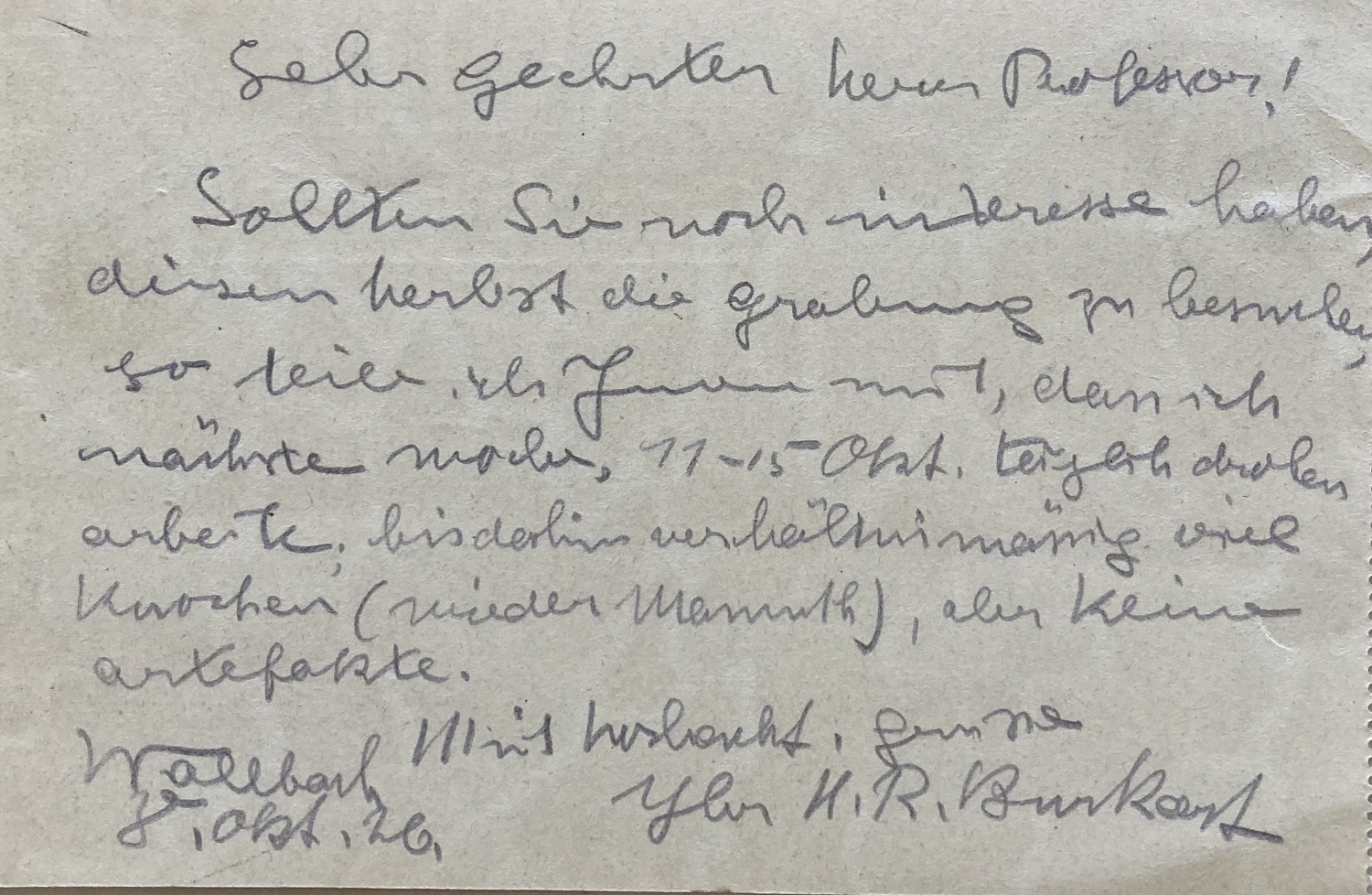

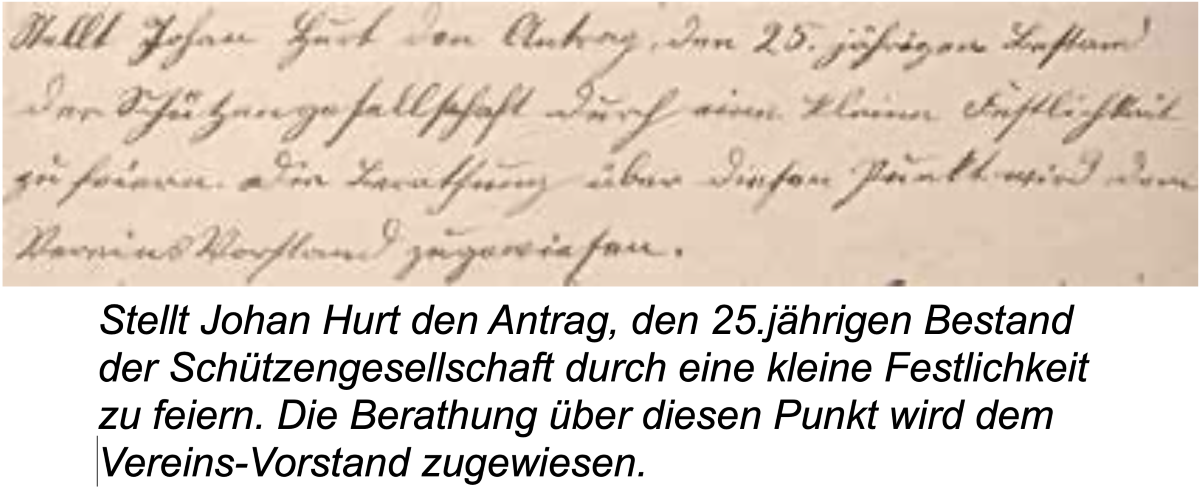

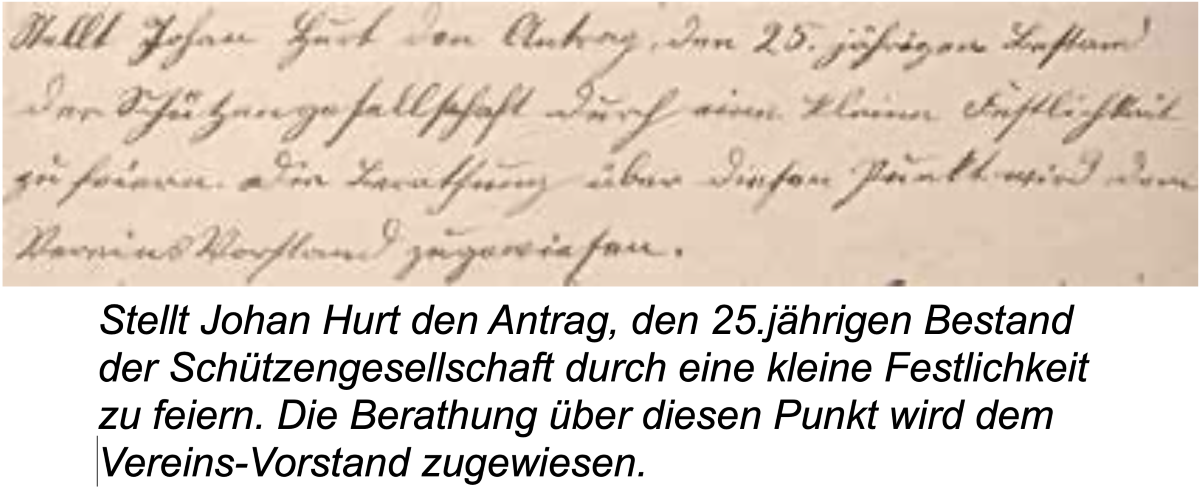

Das Gründungsjahr lässt sich nach den Büchern nicht genau festlegen. Im Protokoll vom 31. März 1897 steht unter Punkt 5:

Im Protokoll vom 2. September 1897 ist unter Punkt 2 zu lesen:

„Da mit dem Jahr 98 die Schützengesellschaft ihren 25 jährigen Bestand erreicht hat, wurde von verschiedenen Seiten angeregt, man möchte diese Erinnerung feierlich begehen.“

Es könnte also 1873 gewesen sein, denn gemäss dem Generalversammlungs-Protokoll von 1898 unternahm der Verein im selben Jahr eine Reise zum 25-jährigen Jubiläum nach Luzern: „Am 10. September war es soweit. Besammlung morgens um 2 Uhr, dann Abmarsch von Mumpf über Zeiningen, Maisprach, Wintersingen nach Sissach, von dort mit der Bahn über Olten nach Luzern. Nach einer Stunde Aufenthalt ging die Reise mit dem Dampfschiff weiter nach Brunnen. Nach dem Mittagessen und einem zweistündigen Aufenthalt fuhr die Schar mit dem Schiff zurück nach Luzern, dann per Bahn über Olten, Pratteln zur Station Stein.“ Die Schützenkasse bezahlte an die Kosten 250 Franken, den Rest hatten die Mannen selber zu berappen.

Die Lage des ersten Vereinsschiessplatzes lässt sich nicht ausmachen. Fast jährlich vor und nach 1900 fanden Grümpelschiessen statt, wobei die höchste Gabe vier Franken und die kleinste 80 Cts. ausmachte. Ebenfalls wurden öfters Freischiessen durchgeführt mit der Bemerkung „auf der Schönegg“, 1898 auch mit dem Zusatz, dass die Scheiben nummeriert werden sollten.

Es haben also vermutlich in Mumpf zwei Schiessplätze bestanden. Derjenige auf der Schönegg war ab 1896 privater Schiessstand des Schöneggwirtes Johann Bretscher. Geschossen wurde im Feldstand auf einem „Läger“ und die Scheiben waren an Pfosten befestigt, welche im Boden eingeschlagen wurden. Zur Sicherheit der Zeiger bestand ein Unterstand. Die Verständigung zwischen Schiessstand und Scheibenstand besorgten der Schützenmeister und ein Hornist: Nach erfolgtem Hornsignal des Schiessleiters zeigten die Mannen in den 1897 angeschafften roten Blusen und Mützen die geschossenen Werte.

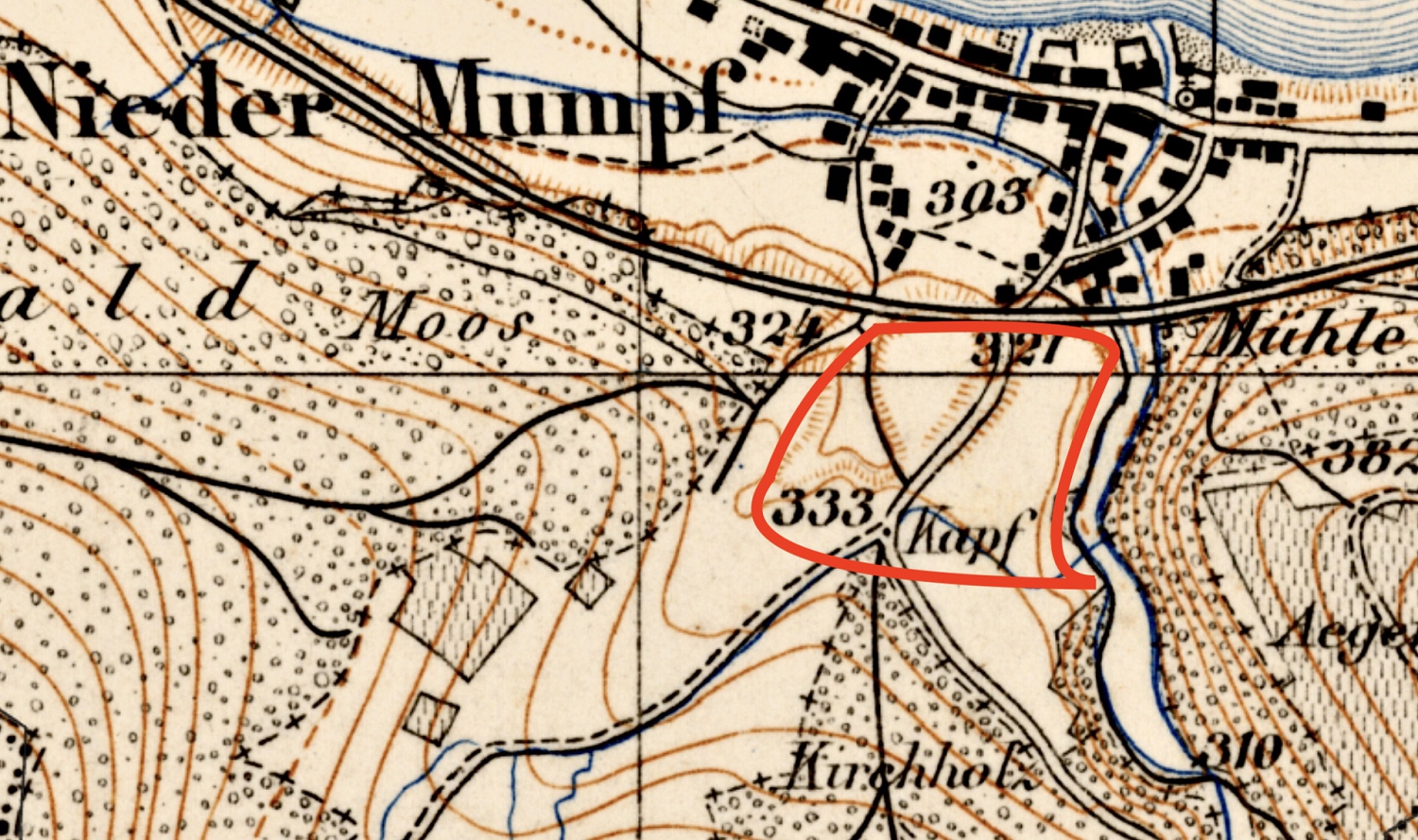

1906 wünschte Fr. Josef Güntert eine Veränderung bzw. Verlegung des Schiessplatzes. Ende März 1907 befasste sich eine Versammlung mit den Schiessplatzangelegenheiten. Er werde folgende Stellung einnehmen: „Scheibenstand 22 Meter unterhalb des Fussweges unter dem Sandhügel, Schiessstand mit Distanz 300 auf der ‚Leimatt’, Distanz 400 auf dem ‚Rai’, Flugbahn mit ganz kleiner Steigung über Neumatt und Kapf.“ Ein Jahr später stellte Güntert Anton den Antrag, „bei der ersten Übung auf dem neuen Schiessplatz mit der Musik auszurücken und uns mit einem Fass Bier das Kaliber zu fetten!“ Geschossen wurde also auf dem Kapf, die Scheiben standen oberhalb der Rotsandgrube über dem Fischingerbach.

1909, bereits im Besitze des neuen Schiessplatzes, beteiligte sich der Verein am Gruppenwettkampf beim Schiessen auf dem Schiessplatz der Schönegg. An einer Versammlung 1909 wurden zwei Fragen aufgeworfen: „1. Bau eines Schiesshauses“, man hätte mit dem Landbesitzer, der S.B.B. bereits Unterhandlungen geführt und „2. Überdachung des Scheibenstandes.“

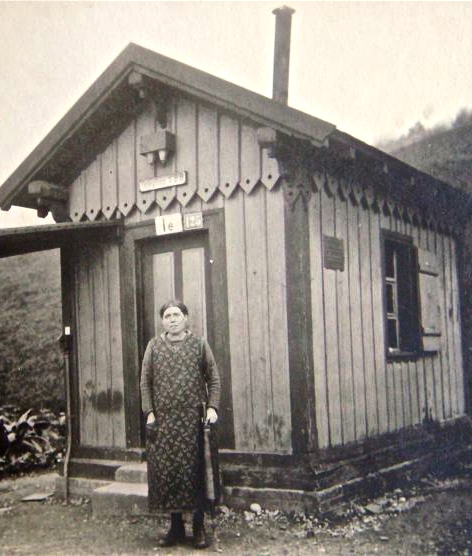

Der Pachtvertrag wurde 1910 unterschrieben. Im Jahr 1911 erfolgte der Aufbau des Scheibenstandes oberhalb der Rotsandgrube mit 6 Zugscheiben und die Genehmigung für den Bau vom Schützenhaus (auf der Foto mit rotem Rahmen) mit Kostenvoranschlag von 1489 Franken samt Telefonanlage. Es war bestimmt für die Schiessdistanz von 400 Metern. Der Standort befand sich am Waldrand hinter der Waldwiese. Vom Scheibenstand mit 12 Meter Länge und drei Meter Breite sind Mauerwerk, die Überdachungseisen und eine Leiter mit Ausstieg heute noch sichtbar.

Die neue Telefon- und Läutanlage wurde schon beim Einweihungsschiessen beschädigt: Die Drähte wurde von den Kugeln der Schützen herunter geschossen. Die Reaktion des Schiessverantwortlichen zu diesen und weiteren Zerstörungen: „Schützenmeister Hänggi Max stellt den Antrag, dass jeder Schütze, der mit Absicht in die Zeigerkelle schiesse, mit 50 Cts. Busse belegt werde.“

In der Zeit von 1911/1912 muss ein Zwist entstanden sein. Der Kassier erschien nicht mehr zu den Vorstandssitzungen und Versammlungen und an der Generalversammlung trat der Gesamtvorstand zurück.

Die Spaltung des Vereins

Sie beschäftigte die Schützen während Jahrzehnten. Der Grund der Abspaltung ist aus den Büchern nicht ersichtlich. Es könnten die unterschiedlichen Meinungen zu den Ausbauarbeiten am Scheibenstand und beim Schiesshaus sowie die finanziellen Beteiligungen ein Grund sein. Während 1910 der Mitgliederbestand mit 48 Mann ersichtlich ist, sind es ein paar Jahre später deren 27. Es existierte also eine zweite Schützenvereinigung, einmal als Schiessverein, ein andermal als Schiesssektion des Pontonierfahrvereins erwähnt.

An der Versammlung vom 31. August 1918 stellte der Vorstand der Feldschützen den An- trag, den Pontonierfahrverein um 100 Franken schiessen zu lassen, was abgelehnt wurde. Daniel Wunderlin stellte dann den Antrag, den PFV um 150 Franken schiessen zu lassen und gleichzeitig wieder in den Verein einzuladen. Im Oktober desselben Jahres wird der Antrag der beiden Vorstände vorgestellt, die Schuld auf dem Schützenstand zu tilgen: Die Gemeinde solle 1000 Franken übernehmen, den Rest die beiden Vereine. Gleichzeitig beschlossen sie, die 6 Scheiben auf die beiden Vereine aufzuteilen. 1919 wurde ein gemeinsames Endschiessen der beiden Vereine angeregt.

1920 heisst das 1. Traktandum der Oktobersitzung: Gesuch des Schiessvereins, ob sie am Endschiessen auch mitmachen können. Anwesend waren 14 Mitglieder der Feldschützen und 12 Mitglieder des Schiessvereins mit ihrem Präsidenten Eugen Güntert.

1922 sollte wiederum ein gemeinsames Sauschiessen mit der „Schiesssektion“ stattfinden, was die Feldschützen aber ablehnten.

Eine Einigung gab es bezüglich Läutwerk und Telefonerneuerung: Die Kosten von 150 Franken wurden untereinander aufgeteilt und durch ein gemeinsames Kegelschieben gedeckt.

1931 war die Telefon- und Läutanlage derart defekt, dass nur eine Erneuerung in Frage kam. Hierin bestand Einigkeit. Über die Kostenbeteiligungen jedoch gingen die Meinungen stark auseinander. Hier endet abrupt das Protokoll und im Protokollbuch folgen nun fünf leere, nicht beschriebene Seiten.

An der Generalversammlung vom 30. Januar 1932 ist als Nummer 7 vermerkt: „Fusionsvertrag“. Treibende Kraft dahinter war der Sonnenwirt Anz. Von den Inhalten des Fusionsvertrages ist nichts zu lesen, jedoch, dass die Diskussion sich dem Siedepunkt genähert habe. Die Abstimmung ergab Annahme des Vertrages mit 27 zu 1 Stimmen. Somit war rechtzeitig zum 60-Jahr-Jubiläum die Einheit wieder hergestellt und der Verein fand wieder zu alter Grösse. Daher mussten während der GV 1933 einige Mitglieder aus Platznot in einem Nebenraum des Anker Platz nehmen, wo sie sich mehr mit dem Jassen als mit den Traktanden auseinander setzten, darunter sogar ein Vorstandsmitglied.

Der Verein besass nach 1930 noch alte Gewehre, die nicht mehr in Gebrauch waren. Doch die 1550 Schuss Munition im Wert von 46.50 Fr. tauchten jährlich im Vermögen wieder auf. Ein Schütze beantragte, „die Munition zu verschiessen und nachher die Apparate in den Rhein zu werfen, da dieselben doch nichts wert seien.“

Der Schiessbetrieb unter dem Jahr

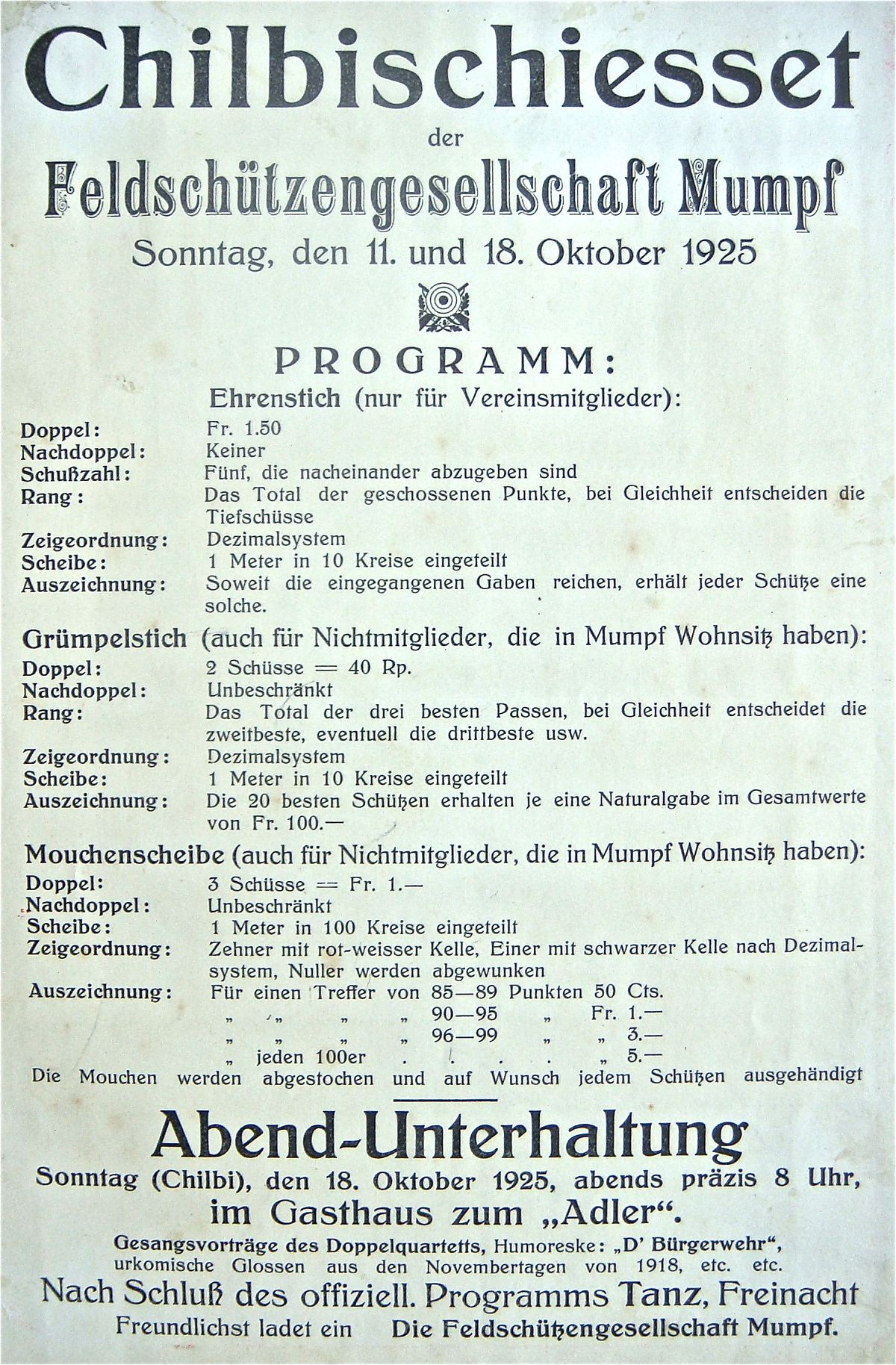

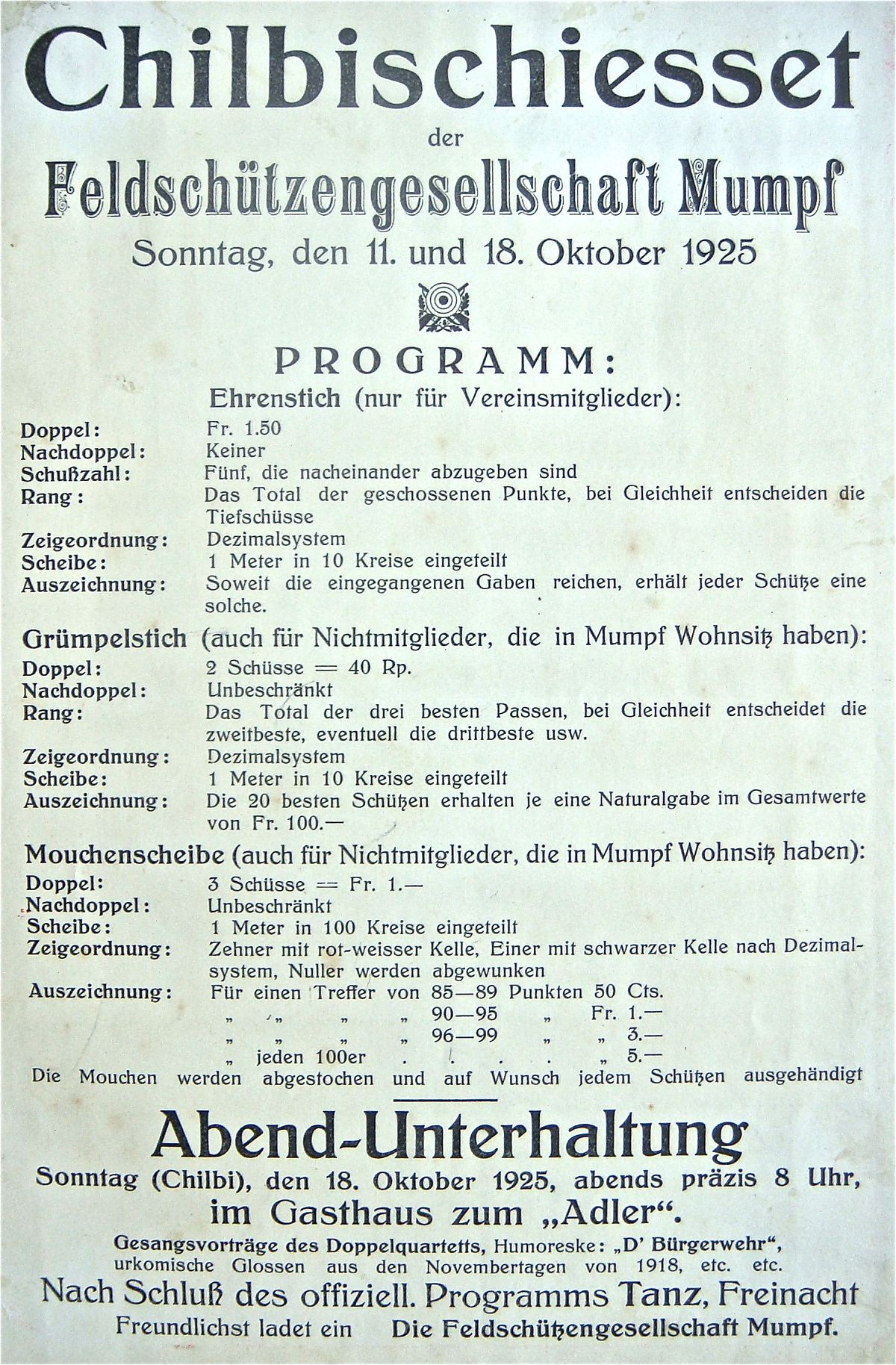

Aus den vielen Angeboten wie Frühlings-, Grenzschutz-, Herbst-, Sau-, Winter-, Freund- schafts-, End-, Wildbret-, Sonnenberg-, Grümpel-, Chilbi-, Ehr- und Freischiessen, kantonalen und eidgenössischen Schützenfesten wählten die Schützen ihre Schiessanlässe aus. Zu den internen Schiessen wurden in den vorgängigen Sitzungen die Stiche, die Scheibenwahl und die Anzahl Schüsse in harten Diskussionen festgelegt, ebenso die Gabenzahl und die Gabenwerte. Oft endeten die Schiesstage mit Kartoffelsalat und Schüblig oder einem Blut- und Leberwurstmahl.

1936 umfasste das Jahresprogramm zwei freiwillige Übungen, vier obligatorische Übungen, Teilnahme am Schützenfest Gelterkinden, Chilbi- und Sauschiessen mit Ehren- und Becherstich, Jungschützenkurs. Während der Kriegsjahre war der Betrieb stark reduziert: Die Soldaten leisteten Militärdienst und die Munition stand nur beschränkt zur Verfügung. Die Munitionsbestellung von 1944 belief sich auf total 3480 Schuss für den ganzen Betrieb, diejenige von 1953 total 7500 Schuss.

Viel zu tun gab der Unterhalt des Scheiben- und des Schiessstandes. Die Telefonstangen im steilen Gelände zum Scheibenstand empor fielen immer wieder den Stürmen zum Opfer, knickten ab oder wurden ausgerissen. Das Schützenhaus besass noch einen Erdboden und musste dringend betoniert werden. Die Arbeiten sollten im Frondienst errichtet werden, was viel an Diskussionen und Argwohn auslöste. Doch hin und wieder stand auch die Gemütlichkeit im Vordergrund, wenn etwa ein Fass Bier zu leeren war oder nach einem Schiessfest noch eine Besichtigung anstand, beispielsweise der Beatushöhle oder des Feldschlösschens.

Die neue Schiessanlage

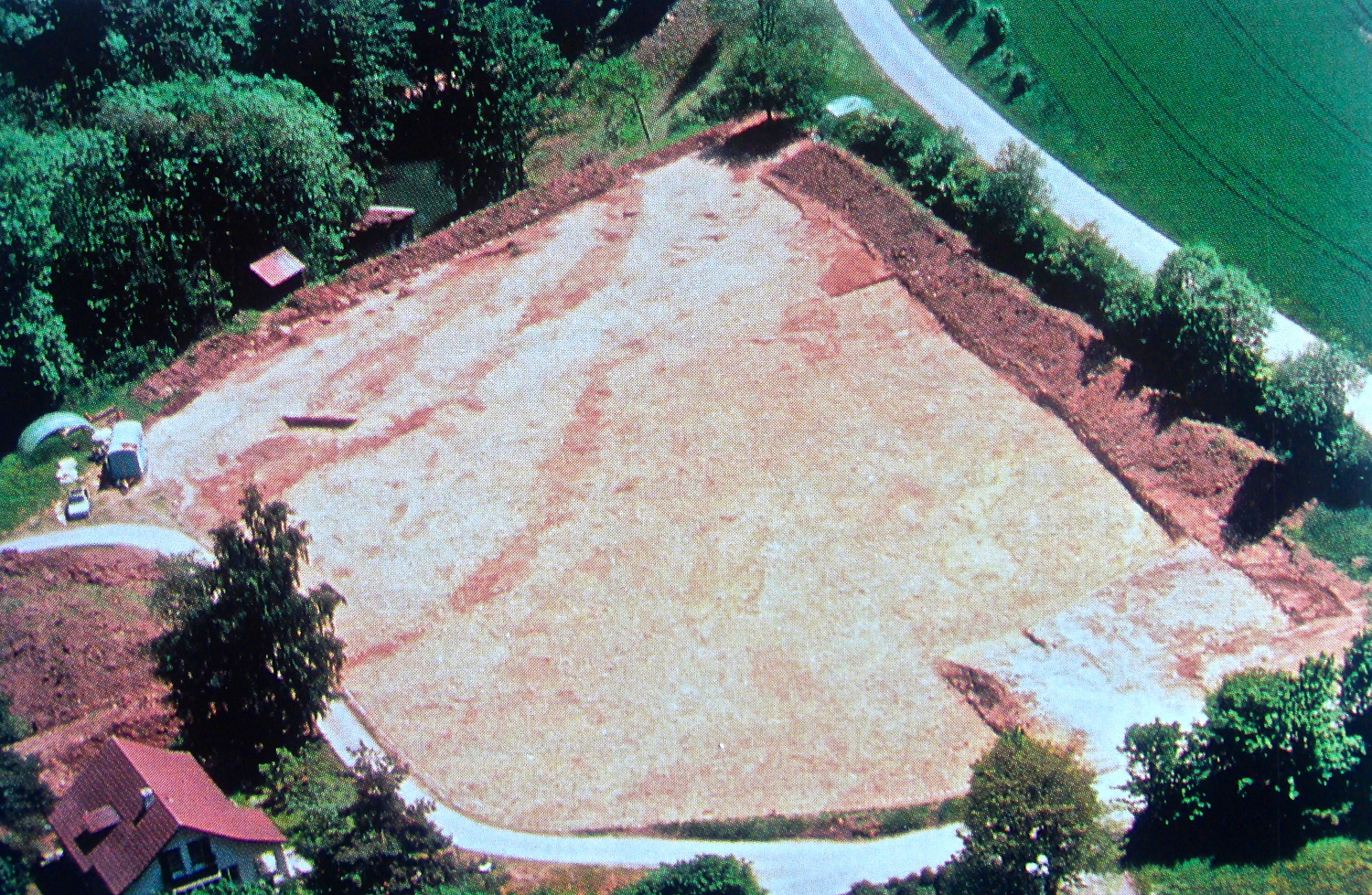

Das alte Schützenhaus hatte schwere Mängel, die Scheibenanlage stand in einem Rutschhang und das überschossene Gebiet des Kapf war eine wichtige Baulandreserve der Gemeinde. Zum ersten Mal wurde die neue Schiessanlage 1946 traktandiert und verschiedene Standorte ins Visier genommen: Widmatt, Neureben, Oberberg, Reben ob der Kapelle, Kirchholz. Diverse Probleme türmten sich auf: Überschiessrechte, Zufahrtswege, Kostenvoranschläge der Handwerker, Querelen zwischen Gemeinderat, Schützenvorstand und Landbesitzern, Liegenbleiben von Aufträgen, unseriöse Kostenschätzungen, das Murren wegen der zu leistenden 40 Fronstunden.

Nachdem die Gemeindeversammlung einen dem Schützenvorstand nicht genehmen Beschluss fasste, trat dieser gesamthaft zurück. Der neue Vorstand fädelte die Sache mit den Behörden wieder ein, was zu einem neuen, allgemein annehmbaren Standortbeschluss führte. Nun trat der neue Vorstand zurück und übergab die Geschäfte 1949 wieder dem alten!

Eine Baukommission leitete die Arbeiten, die jedoch immer wieder stille standen, verständlich, hatten die Frondienstler ja auch in Hof und Haus zu tun. Bald sah man, dass jeder Schütze noch 10 Fronstunden zusätzlich zu leisten hatte. Wer die Dienste nicht leistete, musste pro fehlende Stunde 1.80 Fr. entrichten. Bei den damals 87 Mitgliedern machte dies flotte 4350 Totalarbeitsstunden aus, im „Wert“ von 7830 Franken. Doch Zank und Schweiss waren beim Standeinweihungsschiessen vom 2. September 1950 vergessen. Und der Verkauf des alten Schützenhauses für über 1500 Franken anlässlich einer Versteigerung verkleinerte die Schuldenlast. 1968 erfolgte der Beschluss auf einen Ausbau von 12 auf 14 Scheiben. Diese Arbeiten erfolgten einvernehmlich ebenfalls im Frondienst.

Informationen zum Kassawesen:

Die wichtigsten Einnahmequellen waren die Jahresbeiträge der A- und B-Schützen, der Verkauf der Hülsen, die Munitionsverkäufe an die Schützen, die Bezahlung der freiwilligen und obligatorischen Stiche, die Erlöse aus dem Chilbischiessen und den fast jährlichen Kegelschieben, die Staatsbeiträge (z.B. im Jahr 1905: 1.50 Fr. pro Mitglied).

Die wichtigsten Ämter im Verein im Laufe der Jahre hiessen Präsident, Kassier, Aktuar, Schützenmeister, Hornist, Zeigerchef, Munitionschef, Weibel, Jungschützenleiter, Zeiger, Warner, Materialwart.

Das Organisieren und Besuchen von Schützenfesten gehörte schon immer zum Vereinsleben. Das Standeinweihungsschiessen von 1950 in Mumpf ging als Grossanlass in die Vereinsgeschichte ein. Dauer sechs Tage: 14.-16. und 22.-24. Juli mit einer Plansumme von 30 000 Franken und 55 000 Patronen. Zum 80-jährigen Bestehen und zur Weihe des neuen Banners organisierte der Verein das Fahnenweihschiessen mit Festfeier vom 22. und 23. Juni 1963 mit 19 Schützenvereinen.

Anlässlich der 100-Jahrfeier im Jahr 1970 fand im Anschluss an das Jubiläumsschiessen ein Festakt mit Festansprachen aus Politik und Schiesswesen, mit Musik und Gesang statt, an dem die ganze Dorfbevölkerung teilnahm und Präsident Emil Kalt die Festrede hielt.

Der Schiessbetrieb oberhalb vom Berghof musste 2002 eingestellt werden, weil die Lärmimmissionen die Grenzwerte im Wohngebiet überschritten haben. Daraufhin ergab sich für die beiden Gemeinden Mumpf und Obermumpf nach einigen Diskussionen die Lösung für eine Gemeinschaftsschiessanlage ausserhalb Obermumpf an der Strasse nach Schupfart. Beide Schiessvereine leisteten zu den Gemeindebeiträgen etliche Anteile an Frondienstarbeiten.

Das Schützenhaus in Obermumpf 2004 besitzt sechs Schiessplätze und diverse Nebenräume. Durch die Zusammenarbeit der beiden Vereine entstanden neben dem Chilbi- und Chlausschiessen neue Schiesswettbewerbe wie Fischingertalschiessen oder Fluhschiessen.

Jährlich besuchten die Mumpfer Aktiven ein Kantonales Schützenfest, stets verbunden mit einer Vereinsreise. Regelmässig fand das Sommerschiessen statt und im Oktober gab es als gesellschaftlichen Anlass eine Metzgete in der Burgmatt, welche für einen guten Kassenstand sorgte. Die folgenden Bilder stammen vom Schiessbetrieb in Obermumpf: Fridolin Gut und Kurt Stocker am Gewehr, Kurt Stocker und Robert Walder beim „Warnen“.

Erfolgreich war die Beteiligung am Eidgenössischen Schützenfest in Raron 2015. Hier erreichten die folgenden Schützen ihre Kränze: Konrad Güntert, Kilian Heimann, Kurt Stocker und Robert Walder.

Rückgang der Mitglieder der Schützengesellschaft

Ab 2020 bestätigte sich bei den Schützen die schmerzliche Feststellung, dass der Schützen-Nachwuchs ausblieb. Dann bewirkte die Corona-Epidemie für zwei Jahre einen totalen Vereins-Stillstand. Das bedeutete für viele Vereine das Ende, auch für die Schützengesellschaft. Der Schiessbetrieb wurde eingestellt. Es kam zum Beschluss der letzten getreuen Mitglieder, das vorhandene Vermögen durch gemütliche Abende abzubauen und damit die Beendigung der Vereinsbetriebes einzuleiten. Eine Abschlussreise 2022 zum Vierwaldstättersee diente dem gemeinsamen Ausklang mit dem Besuch des Bourbaki-Panoramas in Luzern, einem Mittagessen im Old Swiss-House und einer Schifffahrt nach Brunnen.

Die Auflösung der 1870 gegründeten Schützengesellschaft erfolgte auf den 31. Dezember 2022 nach 152 Vereinsjahren. Auf dieses Datum hin wurden die Vereinsbücher dem Archiv der Gemeinde Mumpf zur Aufbewahrung übergeben.

Quellen:

Vereinsbücher

Gemeinderatsprotokolle

Geschichte und Chronik der Gemeinde Mumpf

Fotoarchiv Dorfmuseum Mumpf

Autor:

Gerhard Trottmann

Im Protokoll vom 2. September 1897 ist unter Punkt 2 zu lesen:

„Da mit dem Jahr 98 die Schützengesellschaft ihren 25 jährigen Bestand erreicht hat, wurde von verschiedenen Seiten angeregt, man möchte diese Erinnerung feierlich begehen.“

Es könnte also 1873 gewesen sein, denn gemäss dem Generalversammlungs-Protokoll von 1898 unternahm der Verein im selben Jahr eine Reise zum 25-jährigen Jubiläum nach Luzern: „Am 10. September war es soweit. Besammlung morgens um 2 Uhr, dann Abmarsch von Mumpf über Zeiningen, Maisprach, Wintersingen nach Sissach, von dort mit der Bahn über Olten nach Luzern. Nach einer Stunde Aufenthalt ging die Reise mit dem Dampfschiff weiter nach Brunnen. Nach dem Mittagessen und einem zweistündigen Aufenthalt fuhr die Schar mit dem Schiff zurück nach Luzern, dann per Bahn über Olten, Pratteln zur Station Stein.“ Die Schützenkasse bezahlte an die Kosten 250 Franken, den Rest hatten die Mannen selber zu berappen.

Die Lage des ersten Vereinsschiessplatzes lässt sich nicht ausmachen. Fast jährlich vor und nach 1900 fanden Grümpelschiessen statt, wobei die höchste Gabe vier Franken und die kleinste 80 Cts. ausmachte. Ebenfalls wurden öfters Freischiessen durchgeführt mit der Bemerkung „auf der Schönegg“, 1898 auch mit dem Zusatz, dass die Scheiben nummeriert werden sollten.

Es haben also vermutlich in Mumpf zwei Schiessplätze bestanden. Derjenige auf der Schönegg war ab 1896 privater Schiessstand des Schöneggwirtes Johann Bretscher. Geschossen wurde im Feldstand auf einem „Läger“ und die Scheiben waren an Pfosten befestigt, welche im Boden eingeschlagen wurden. Zur Sicherheit der Zeiger bestand ein Unterstand. Die Verständigung zwischen Schiessstand und Scheibenstand besorgten der Schützenmeister und ein Hornist: Nach erfolgtem Hornsignal des Schiessleiters zeigten die Mannen in den 1897 angeschafften roten Blusen und Mützen die geschossenen Werte.

1906 wünschte Fr. Josef Güntert eine Veränderung bzw. Verlegung des Schiessplatzes. Ende März 1907 befasste sich eine Versammlung mit den Schiessplatzangelegenheiten. Er werde folgende Stellung einnehmen: „Scheibenstand 22 Meter unterhalb des Fussweges unter dem Sandhügel, Schiessstand mit Distanz 300 auf der ‚Leimatt’, Distanz 400 auf dem ‚Rai’, Flugbahn mit ganz kleiner Steigung über Neumatt und Kapf.“ Ein Jahr später stellte Güntert Anton den Antrag, „bei der ersten Übung auf dem neuen Schiessplatz mit der Musik auszurücken und uns mit einem Fass Bier das Kaliber zu fetten!“ Geschossen wurde also auf dem Kapf, die Scheiben standen oberhalb der Rotsandgrube über dem Fischingerbach.

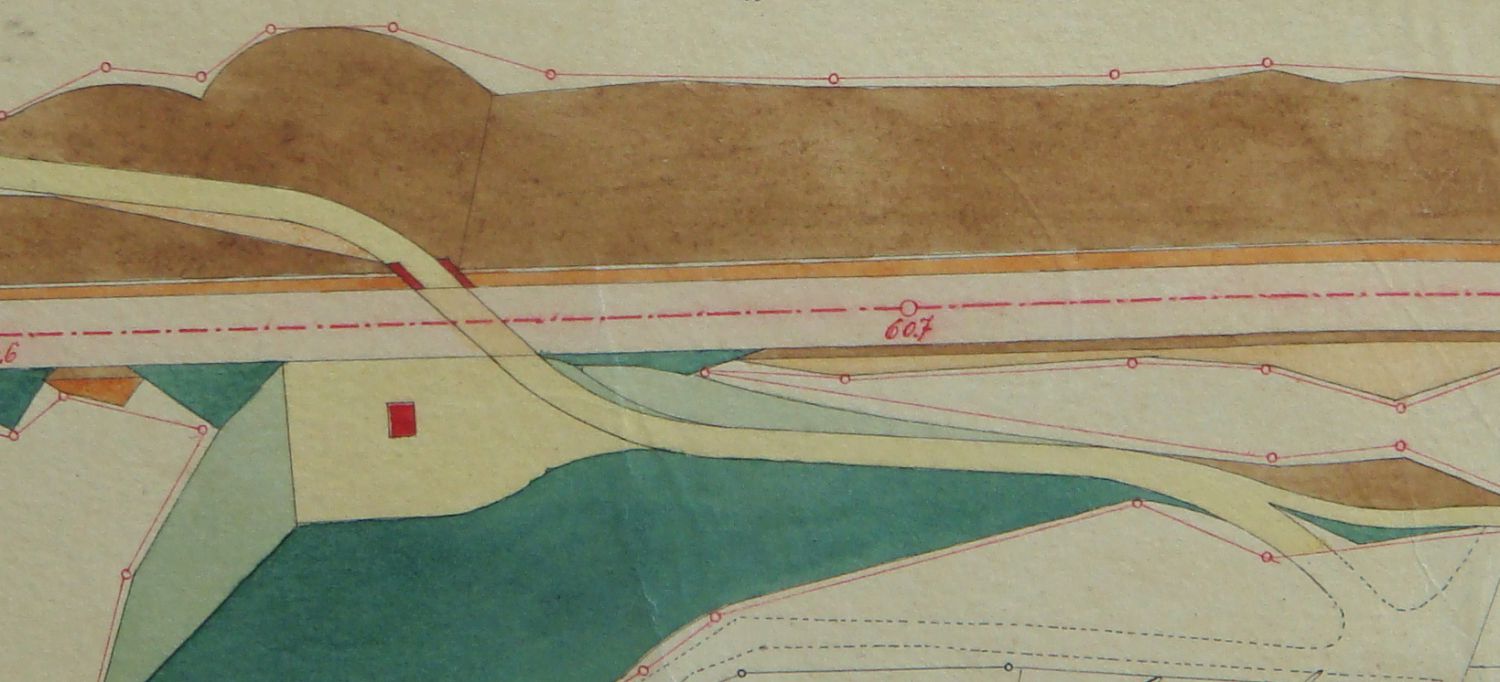

1909, bereits im Besitze des neuen Schiessplatzes, beteiligte sich der Verein am Gruppenwettkampf beim Schiessen auf dem Schiessplatz der Schönegg. An einer Versammlung 1909 wurden zwei Fragen aufgeworfen: „1. Bau eines Schiesshauses“, man hätte mit dem Landbesitzer, der S.B.B. bereits Unterhandlungen geführt und „2. Überdachung des Scheibenstandes.“

Der Pachtvertrag wurde 1910 unterschrieben. Im Jahr 1911 erfolgte der Aufbau des Scheibenstandes oberhalb der Rotsandgrube mit 6 Zugscheiben und die Genehmigung für den Bau vom Schützenhaus (auf der Foto mit rotem Rahmen) mit Kostenvoranschlag von 1489 Franken samt Telefonanlage. Es war bestimmt für die Schiessdistanz von 400 Metern. Der Standort befand sich am Waldrand hinter der Waldwiese. Vom Scheibenstand mit 12 Meter Länge und drei Meter Breite sind Mauerwerk, die Überdachungseisen und eine Leiter mit Ausstieg heute noch sichtbar.

Die neue Telefon- und Läutanlage wurde schon beim Einweihungsschiessen beschädigt: Die Drähte wurde von den Kugeln der Schützen herunter geschossen. Die Reaktion des Schiessverantwortlichen zu diesen und weiteren Zerstörungen: „Schützenmeister Hänggi Max stellt den Antrag, dass jeder Schütze, der mit Absicht in die Zeigerkelle schiesse, mit 50 Cts. Busse belegt werde.“

In der Zeit von 1911/1912 muss ein Zwist entstanden sein. Der Kassier erschien nicht mehr zu den Vorstandssitzungen und Versammlungen und an der Generalversammlung trat der Gesamtvorstand zurück.

Die Spaltung des Vereins

Sie beschäftigte die Schützen während Jahrzehnten. Der Grund der Abspaltung ist aus den Büchern nicht ersichtlich. Es könnten die unterschiedlichen Meinungen zu den Ausbauarbeiten am Scheibenstand und beim Schiesshaus sowie die finanziellen Beteiligungen ein Grund sein. Während 1910 der Mitgliederbestand mit 48 Mann ersichtlich ist, sind es ein paar Jahre später deren 27. Es existierte also eine zweite Schützenvereinigung, einmal als Schiessverein, ein andermal als Schiesssektion des Pontonierfahrvereins erwähnt.

An der Versammlung vom 31. August 1918 stellte der Vorstand der Feldschützen den An- trag, den Pontonierfahrverein um 100 Franken schiessen zu lassen, was abgelehnt wurde. Daniel Wunderlin stellte dann den Antrag, den PFV um 150 Franken schiessen zu lassen und gleichzeitig wieder in den Verein einzuladen. Im Oktober desselben Jahres wird der Antrag der beiden Vorstände vorgestellt, die Schuld auf dem Schützenstand zu tilgen: Die Gemeinde solle 1000 Franken übernehmen, den Rest die beiden Vereine. Gleichzeitig beschlossen sie, die 6 Scheiben auf die beiden Vereine aufzuteilen. 1919 wurde ein gemeinsames Endschiessen der beiden Vereine angeregt.

1920 heisst das 1. Traktandum der Oktobersitzung: Gesuch des Schiessvereins, ob sie am Endschiessen auch mitmachen können. Anwesend waren 14 Mitglieder der Feldschützen und 12 Mitglieder des Schiessvereins mit ihrem Präsidenten Eugen Güntert.

1922 sollte wiederum ein gemeinsames Sauschiessen mit der „Schiesssektion“ stattfinden, was die Feldschützen aber ablehnten.

Eine Einigung gab es bezüglich Läutwerk und Telefonerneuerung: Die Kosten von 150 Franken wurden untereinander aufgeteilt und durch ein gemeinsames Kegelschieben gedeckt.

1931 war die Telefon- und Läutanlage derart defekt, dass nur eine Erneuerung in Frage kam. Hierin bestand Einigkeit. Über die Kostenbeteiligungen jedoch gingen die Meinungen stark auseinander. Hier endet abrupt das Protokoll und im Protokollbuch folgen nun fünf leere, nicht beschriebene Seiten.

An der Generalversammlung vom 30. Januar 1932 ist als Nummer 7 vermerkt: „Fusionsvertrag“. Treibende Kraft dahinter war der Sonnenwirt Anz. Von den Inhalten des Fusionsvertrages ist nichts zu lesen, jedoch, dass die Diskussion sich dem Siedepunkt genähert habe. Die Abstimmung ergab Annahme des Vertrages mit 27 zu 1 Stimmen. Somit war rechtzeitig zum 60-Jahr-Jubiläum die Einheit wieder hergestellt und der Verein fand wieder zu alter Grösse. Daher mussten während der GV 1933 einige Mitglieder aus Platznot in einem Nebenraum des Anker Platz nehmen, wo sie sich mehr mit dem Jassen als mit den Traktanden auseinander setzten, darunter sogar ein Vorstandsmitglied.

Der Verein besass nach 1930 noch alte Gewehre, die nicht mehr in Gebrauch waren. Doch die 1550 Schuss Munition im Wert von 46.50 Fr. tauchten jährlich im Vermögen wieder auf. Ein Schütze beantragte, „die Munition zu verschiessen und nachher die Apparate in den Rhein zu werfen, da dieselben doch nichts wert seien.“

Der Schiessbetrieb unter dem Jahr

Aus den vielen Angeboten wie Frühlings-, Grenzschutz-, Herbst-, Sau-, Winter-, Freund- schafts-, End-, Wildbret-, Sonnenberg-, Grümpel-, Chilbi-, Ehr- und Freischiessen, kantonalen und eidgenössischen Schützenfesten wählten die Schützen ihre Schiessanlässe aus. Zu den internen Schiessen wurden in den vorgängigen Sitzungen die Stiche, die Scheibenwahl und die Anzahl Schüsse in harten Diskussionen festgelegt, ebenso die Gabenzahl und die Gabenwerte. Oft endeten die Schiesstage mit Kartoffelsalat und Schüblig oder einem Blut- und Leberwurstmahl.

1936 umfasste das Jahresprogramm zwei freiwillige Übungen, vier obligatorische Übungen, Teilnahme am Schützenfest Gelterkinden, Chilbi- und Sauschiessen mit Ehren- und Becherstich, Jungschützenkurs. Während der Kriegsjahre war der Betrieb stark reduziert: Die Soldaten leisteten Militärdienst und die Munition stand nur beschränkt zur Verfügung. Die Munitionsbestellung von 1944 belief sich auf total 3480 Schuss für den ganzen Betrieb, diejenige von 1953 total 7500 Schuss.

Viel zu tun gab der Unterhalt des Scheiben- und des Schiessstandes. Die Telefonstangen im steilen Gelände zum Scheibenstand empor fielen immer wieder den Stürmen zum Opfer, knickten ab oder wurden ausgerissen. Das Schützenhaus besass noch einen Erdboden und musste dringend betoniert werden. Die Arbeiten sollten im Frondienst errichtet werden, was viel an Diskussionen und Argwohn auslöste. Doch hin und wieder stand auch die Gemütlichkeit im Vordergrund, wenn etwa ein Fass Bier zu leeren war oder nach einem Schiessfest noch eine Besichtigung anstand, beispielsweise der Beatushöhle oder des Feldschlösschens.

Die neue Schiessanlage

Das alte Schützenhaus hatte schwere Mängel, die Scheibenanlage stand in einem Rutschhang und das überschossene Gebiet des Kapf war eine wichtige Baulandreserve der Gemeinde. Zum ersten Mal wurde die neue Schiessanlage 1946 traktandiert und verschiedene Standorte ins Visier genommen: Widmatt, Neureben, Oberberg, Reben ob der Kapelle, Kirchholz. Diverse Probleme türmten sich auf: Überschiessrechte, Zufahrtswege, Kostenvoranschläge der Handwerker, Querelen zwischen Gemeinderat, Schützenvorstand und Landbesitzern, Liegenbleiben von Aufträgen, unseriöse Kostenschätzungen, das Murren wegen der zu leistenden 40 Fronstunden.

Nachdem die Gemeindeversammlung einen dem Schützenvorstand nicht genehmen Beschluss fasste, trat dieser gesamthaft zurück. Der neue Vorstand fädelte die Sache mit den Behörden wieder ein, was zu einem neuen, allgemein annehmbaren Standortbeschluss führte. Nun trat der neue Vorstand zurück und übergab die Geschäfte 1949 wieder dem alten!

Eine Baukommission leitete die Arbeiten, die jedoch immer wieder stille standen, verständlich, hatten die Frondienstler ja auch in Hof und Haus zu tun. Bald sah man, dass jeder Schütze noch 10 Fronstunden zusätzlich zu leisten hatte. Wer die Dienste nicht leistete, musste pro fehlende Stunde 1.80 Fr. entrichten. Bei den damals 87 Mitgliedern machte dies flotte 4350 Totalarbeitsstunden aus, im „Wert“ von 7830 Franken. Doch Zank und Schweiss waren beim Standeinweihungsschiessen vom 2. September 1950 vergessen. Und der Verkauf des alten Schützenhauses für über 1500 Franken anlässlich einer Versteigerung verkleinerte die Schuldenlast. 1968 erfolgte der Beschluss auf einen Ausbau von 12 auf 14 Scheiben. Diese Arbeiten erfolgten einvernehmlich ebenfalls im Frondienst.

Informationen zum Kassawesen:

Die wichtigsten Einnahmequellen waren die Jahresbeiträge der A- und B-Schützen, der Verkauf der Hülsen, die Munitionsverkäufe an die Schützen, die Bezahlung der freiwilligen und obligatorischen Stiche, die Erlöse aus dem Chilbischiessen und den fast jährlichen Kegelschieben, die Staatsbeiträge (z.B. im Jahr 1905: 1.50 Fr. pro Mitglied).

Die wichtigsten Ämter im Verein im Laufe der Jahre hiessen Präsident, Kassier, Aktuar, Schützenmeister, Hornist, Zeigerchef, Munitionschef, Weibel, Jungschützenleiter, Zeiger, Warner, Materialwart.

Das Organisieren und Besuchen von Schützenfesten gehörte schon immer zum Vereinsleben. Das Standeinweihungsschiessen von 1950 in Mumpf ging als Grossanlass in die Vereinsgeschichte ein. Dauer sechs Tage: 14.-16. und 22.-24. Juli mit einer Plansumme von 30 000 Franken und 55 000 Patronen. Zum 80-jährigen Bestehen und zur Weihe des neuen Banners organisierte der Verein das Fahnenweihschiessen mit Festfeier vom 22. und 23. Juni 1963 mit 19 Schützenvereinen.

Anlässlich der 100-Jahrfeier im Jahr 1970 fand im Anschluss an das Jubiläumsschiessen ein Festakt mit Festansprachen aus Politik und Schiesswesen, mit Musik und Gesang statt, an dem die ganze Dorfbevölkerung teilnahm und Präsident Emil Kalt die Festrede hielt.

Der Schiessbetrieb oberhalb vom Berghof musste 2002 eingestellt werden, weil die Lärmimmissionen die Grenzwerte im Wohngebiet überschritten haben. Daraufhin ergab sich für die beiden Gemeinden Mumpf und Obermumpf nach einigen Diskussionen die Lösung für eine Gemeinschaftsschiessanlage ausserhalb Obermumpf an der Strasse nach Schupfart. Beide Schiessvereine leisteten zu den Gemeindebeiträgen etliche Anteile an Frondienstarbeiten.

Das Schützenhaus in Obermumpf 2004 besitzt sechs Schiessplätze und diverse Nebenräume. Durch die Zusammenarbeit der beiden Vereine entstanden neben dem Chilbi- und Chlausschiessen neue Schiesswettbewerbe wie Fischingertalschiessen oder Fluhschiessen.

Jährlich besuchten die Mumpfer Aktiven ein Kantonales Schützenfest, stets verbunden mit einer Vereinsreise. Regelmässig fand das Sommerschiessen statt und im Oktober gab es als gesellschaftlichen Anlass eine Metzgete in der Burgmatt, welche für einen guten Kassenstand sorgte. Die folgenden Bilder stammen vom Schiessbetrieb in Obermumpf: Fridolin Gut und Kurt Stocker am Gewehr, Kurt Stocker und Robert Walder beim „Warnen“.

Erfolgreich war die Beteiligung am Eidgenössischen Schützenfest in Raron 2015. Hier erreichten die folgenden Schützen ihre Kränze: Konrad Güntert, Kilian Heimann, Kurt Stocker und Robert Walder.

Rückgang der Mitglieder der Schützengesellschaft

Ab 2020 bestätigte sich bei den Schützen die schmerzliche Feststellung, dass der Schützen-Nachwuchs ausblieb. Dann bewirkte die Corona-Epidemie für zwei Jahre einen totalen Vereins-Stillstand. Das bedeutete für viele Vereine das Ende, auch für die Schützengesellschaft. Der Schiessbetrieb wurde eingestellt. Es kam zum Beschluss der letzten getreuen Mitglieder, das vorhandene Vermögen durch gemütliche Abende abzubauen und damit die Beendigung der Vereinsbetriebes einzuleiten. Eine Abschlussreise 2022 zum Vierwaldstättersee diente dem gemeinsamen Ausklang mit dem Besuch des Bourbaki-Panoramas in Luzern, einem Mittagessen im Old Swiss-House und einer Schifffahrt nach Brunnen.

Die Auflösung der 1870 gegründeten Schützengesellschaft erfolgte auf den 31. Dezember 2022 nach 152 Vereinsjahren. Auf dieses Datum hin wurden die Vereinsbücher dem Archiv der Gemeinde Mumpf zur Aufbewahrung übergeben.

Quellen:

Vereinsbücher

Gemeinderatsprotokolle

Geschichte und Chronik der Gemeinde Mumpf

Fotoarchiv Dorfmuseum Mumpf

Autor:

Gerhard Trottmann

1851: Kirchenchor St. Martin Mumpf

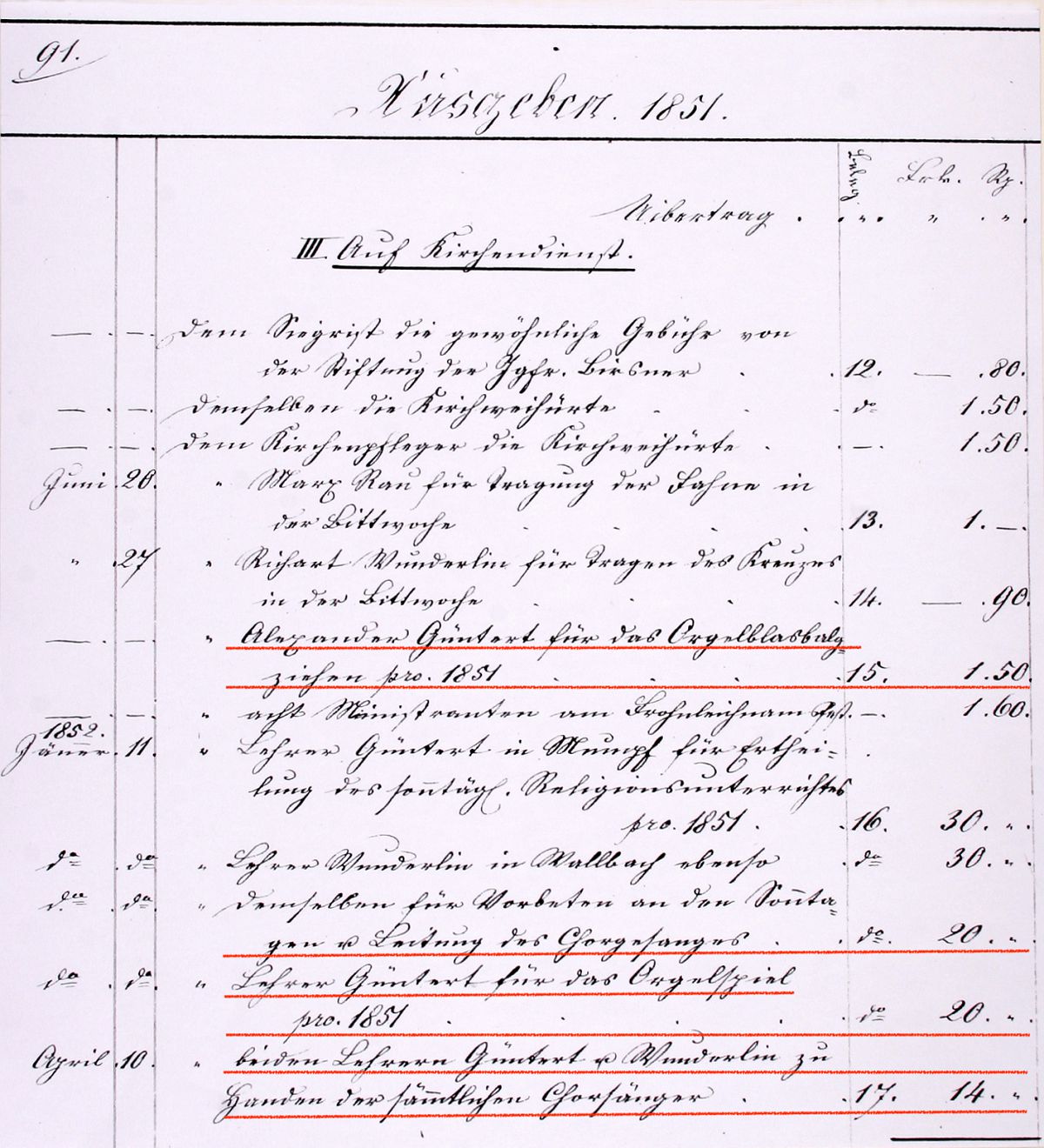

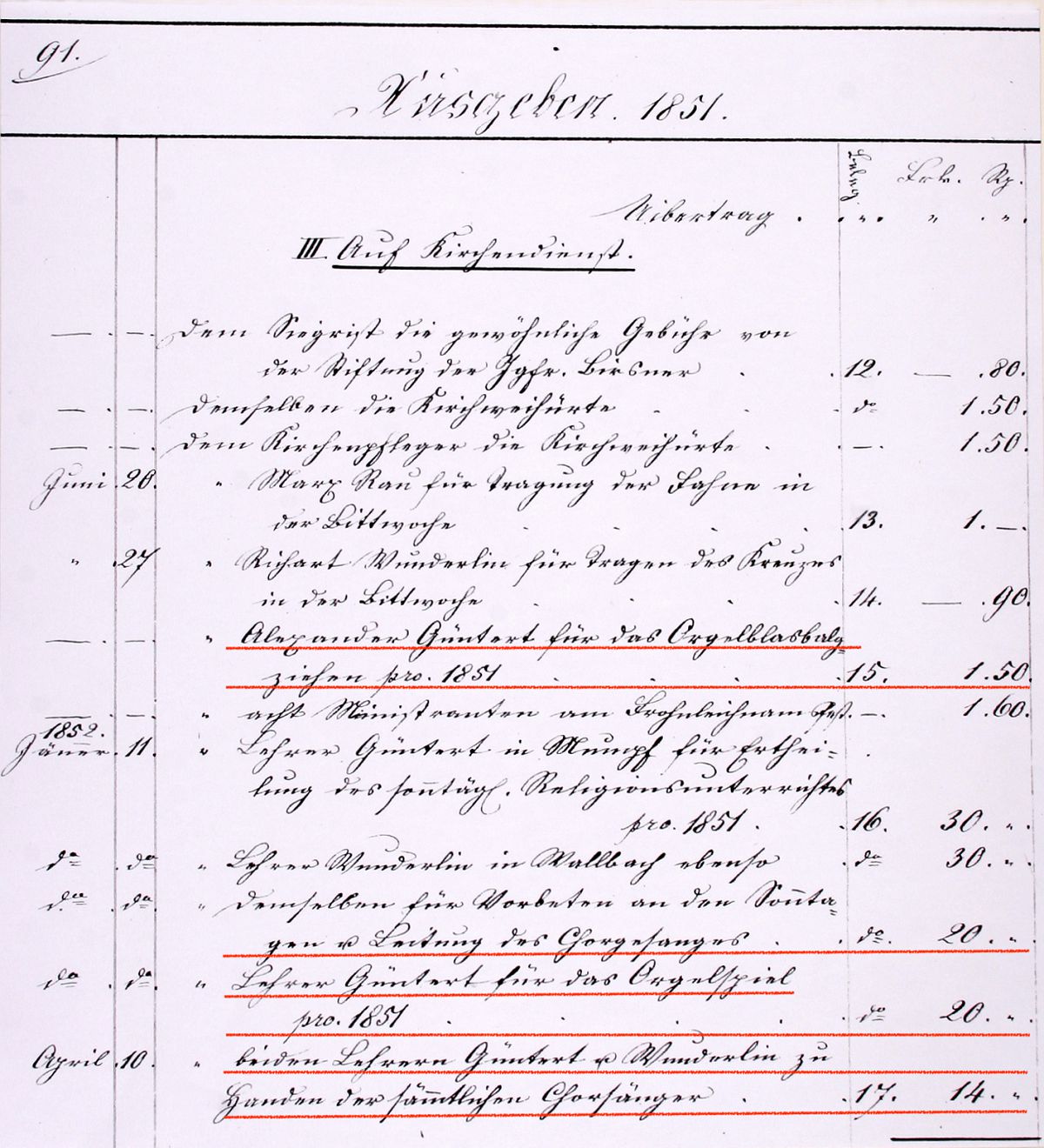

Der früheste bekannte Vermerk über den Chor stammt aus dem Kassabuch 1851 der Pfarrei Mumpf auf der Seite 191. Da sind zur Kirchenmusik unter Ausgeben aufgeführt:

- Alexander Güntert für das Orgelblasbalgziehen pro 1851 - 1.50

- Lehrer Wunderlin in Wallbach …. Leitung des Chorgesanges - 20.–

- Lehrer Güntert für das Orgelspiel pro 1851 - 20.–

- beiden Lehrern Güntert u. Wunderlin zu Handen der sämtlichen Chorsänger- 14.–

Kirchenmusik in Mumpf muss es schon „immer“ gegeben haben. In den Protokollen und Buchhaltungen der Kirchgemeinde gibt es viele Hinweise darauf. Die Protokoll- und Kassabücher aus den Anfängen des Chores sind jedoch unauffindbar. Neben der musikalischen Gestaltung der Gottesdienste war ihm das gesellschaftliche Chorleben wichtig, daher gehörten die Feste und Reisen ebenso dazu. Auch die Angebote des Kreis-Cäcilien-Verbandes Fricktal wie etwa die Chordirektorenkurse, Stimmbildungskurse und die Cäcilianischen Gesangsfeste wurden regelmässig besucht. Als erstes Datum eines Kursbesuches ist das Jahr 1896 vermerkt. Besonders die Kriegsjahre und Wirtschaftskrisen bedeuteten für den Chor und die Mitglieder des Vorstandes harte Zeiten. Oft erfüllten die Vorstandsmitglieder gleich mehrere Funktionen und oftmals war der Chor durch Militärabsenzen oder auswärtige Arbeitseinsätze nur schwach besetzt. Die erste Choraufnahme stammt von 1929.

Aus dem Chorleben

Lange Zeit bildeten drei Sänger den Vorstand. Zwischen 1920 und 1960 wirkten Ankerwirt Oskar Brenner, Posthalter Josef Kaufmann, Elektriker Hans Oetiker und Spenglermeister Fritz Galatti als Präsidenten.

Revolutionäres geschah an der GV im 1940: Lehrer Knecht äussert sich, „dass nahezu alle umliegenden gemischten Chöre auch Frauenstimmen im Vorstand besässen. Man möge hier energisch Stellung nehmen, damit die Frauen ihre geheimen Anträge und Meinungen an die Öffentlichkeit bringen können, damit die Beichtereien ein Ende haben.“ So erhielt der Chor mit Hermine Güntert die erste Vicepräsidentin und 1972 übernahm mit Liselotte Kalt-Güntert erstmals eine Frau die Vereinsleitung.

Die Geistlichkeit

Die Pfarrer setzten sich in unterschiedlicher Weise für den Chor ein. Einer kämpfte dafür, dass die Orgel ersetzt werden sollte, ein anderer, dass der Chor auf der Empore mehr Platz erhält. Einem Pfarrer liegt der Fortbestand des Chores am Herzen. Er wünschte an einer GV, dass sich die Braut nicht an fremdem Ort trauen lasse und dass die junge Ehefrau im Kirchenchor weiter wirke wie früher.

Das Protokoll-Zitat aus der GV 1929 muss wohl zwischen den Zeilen gelesen werden:

„Herr Pfarrer wünscht auch, dass der Kirchenchor jedes Jahr eine weltliche Veranstaltung habe. Er solle aber eine ihm gebührende Zeit innehalten. Es soll ja nie vorkommen, dass etwa einer am Morgen unter dem Tisch erwache.“

Das liebe Geld

Einen eigentlichen Mitgliederbeitrag gab es nicht. Die Vereinskasse füllte sich vor allem durch Grabgesänge. 1934 kostete ein Grabgesang allein mit zwei Liedern 20 Franken, ein Requiem allein 15 Franken. Wurde beide gewünscht, kostete dies zusammen 25 Franken. Diese Art der Geldbeschaffung scheint mit den Jahren fragwürdig geworden zu sein. 1942 kostete ein Grabgesang allein nur noch 10 Franken. Nun mussten die Mitglieder pro Monat zwei Franken in die Reisekasse bezahlen. Die Kirchgemeinde bezahlte damals dem Chor jährlich 100 Franken. Chorleiter und Organist erhielten eine Entschädigung durch die Kirchgemeinde. Zusätzlich entlöhnt werden musste der „Orgelblasbalgtreter“, bis dann der elektrisch betriebene Orgelblasbalg eingeführt wurde.

Die Chorleiter waren meist auch Schulmeister im Dorf. Mit den Arbeitsbedingungen scheinen nicht immer alle zufrieden gewesen zu sein. Lehrer Wunderlin trat dreimal zurück. 1. Er fühle sich unterbezahlt. 2. Die Arbeit setze seiner Gesundheit zu. 3. Es mache sich ein Augenleiden bemerkbar. Jedesmal beantragte er eine Gehaltserhöhung.

Verwunderliches ist vom Chorleiter und Unterlehrer Mösch zu vernehmen: Er brannte 1880 nach Amerika durch, nachdem er sich vorher den Chorleiterlohn gleich zweimal ausbezahlen liess.

Ein Chorleiter motivierte seine Leute mit „Üb Aug und Ohr im Kirchenchor.“

Mit einem Dirigenten fachlich nicht zufrieden zu sein war ein heikler Punkt. Ein Chorleiter musste der Generalversammlung versprechen, sich bei der damals bekannten Fricktaler Grösse Schlienger in Kaiseraugst weiterzubilden. Offenbar ohne Erfolg. Zwei Jahre später war der Chor mit dem Leiter noch immer nicht glücklich. Der Präsident musste nun fortan mit dem Dirigenten „den goldenen Mittelweg“ finden.

Ein besonderer Helfer in der Not war Josef Gut aus Mumpf. Immer wieder sprang er in die Lücke, wenn ein Chorleiter ausgestiegen war. Dies war insofern bemerkenswert, weil er auch noch den Männerchor und die Musikgesellschaft dirigierte.

Die Sängerinnen und Sänger

Im Laufe der Zeiten bewegten sich die Mitgliederzahlen zwischen 15 und 35. Die Pünktlichkeit der Singenden schien nicht immer eine Stärke zu sein. Im Protokoll 1931 steht: „Emma Denz unterstützt den Dirigenten und beklagt sich über die Unpünktlichkeit am Sonntag in der Kirche. Der Chor sei oft noch nicht so zusammen am Anfang, dass ein „Asperges me“ recht gesungen werden könne. Herr Brenner stimmte diesem Punkte zu, teilt aber mit, dass der Fehler nicht allein hinter den Sängern zu suchen sei, sondern dass die Kirchenuhr hie und da meistens immer falsch gehe.“

Auch von Sticheleien ist die Rede. In einem Protololl gibt es zu lesen: „Privates gehört nicht in den Kirchenchor.“

Eine delikate Sache, nämlich die Förderung der weniger begabten Sänger fand 1944 diese Lösung: Der Präsident beantragt, dass man für weniger begabte Sängerinnen und Sänger Einzelproben einschalten soll, was vom Vorstand beschlossen wurde.

Feste waren zwingend Bestandteile des Chorlebens. Die Anlässe erhielten immer wieder neue und fantasievolle Namen: Schüblighock, Jägerweihnacht, Gartenfest, St. Gallerschübligabend, Marronischmaus, Forellenessen, Wasserfest, Waldhausfest, Schinkenessen, Erdbeerschmaus, Chorfasnacht, Hüttenfest, Käseteilete, Kellerfest, Pizzaessen, Geburifäscht, Suuserbummel usw.

1933 ist zu lesen: „…wo der edle Rebensaft den Sängerinnen gar bald die Bäcklein streift, bis sie sich lachend röten!“

1966 wird berichtet von einer spontanen Polonaise nach der Polizeistunde in den Ankerkeller. Nicht bekannt ist der Name des Informanten, der dem Hüter des Gesetzes dazu einen Wink gab. Auch die Höhe der eingezogenen Bussengelder ist nirgends vermerkt.

Das Reisen scheint des Sängers Lust zu sein: 1889 führte die erste Reise nach Wehr. Dreitägige gab es ins Tessin 1935, Engadin 1946, Rheinland 1953, Innsbruck 1957 und viertägige nach Rom 1989, Wien 1998, Hamburg 2007 und nach Nürnberg 2018.

Als Mitglied des Kreiscäcilienverbandes Fricktal organisierte der Kirchenchor in den Jahren 1988, 2002, 2003 und 2012 Delegiertenversammlungen für die insgesamt 23 angeschlossenen Chöre.

Die Sängerschar beteiligte sich auch immer wieder aktiv ausserhalb der Pfarrei am Musikgeschehen, zum Beispiel an den Fricktalischen Kreiscäcilienfesten: 1968 in Sulz, 1974 in Zeihen, 1977 in Laufenburg, 1986 in Gipf-Oberfrick, 1989 in Möhlin, 1996 in Rheinfelden, 2000 in Gipf-Oberfrick, 2005 in Möhlin, 2008 in Wittnau, 2016 in Wegenstetten. Auch an den beiden Cantarsveranstaltungen gab es Auftritte, 2011 in Rheinfelden und 2015 in Brugg, jeweils zusammen mit dem Kirchenchor Frick und Instrumentalisten.

Anlässlich des 800-Jahr-Jubiläums der Gemeinde Mumpf fand am Martinisonntag 2018 ein Festgottesdienst statt. Dabei wirkten mit dem Kirchenchor Mumpf auch Gesangssolisten sowie ein Instrumentalensemble mit.

Dokumentation auf Youtube

Quellen:

Protokolle und Rechnungsbücher der Pfarrei

Bücher des Chores

Fotoarchiv Dorfmuseum Mumpf

Autor:

Gerhard Trottmann

- Alexander Güntert für das Orgelblasbalgziehen pro 1851 - 1.50

- Lehrer Wunderlin in Wallbach …. Leitung des Chorgesanges - 20.–

- Lehrer Güntert für das Orgelspiel pro 1851 - 20.–

- beiden Lehrern Güntert u. Wunderlin zu Handen der sämtlichen Chorsänger- 14.–

Kirchenmusik in Mumpf muss es schon „immer“ gegeben haben. In den Protokollen und Buchhaltungen der Kirchgemeinde gibt es viele Hinweise darauf. Die Protokoll- und Kassabücher aus den Anfängen des Chores sind jedoch unauffindbar. Neben der musikalischen Gestaltung der Gottesdienste war ihm das gesellschaftliche Chorleben wichtig, daher gehörten die Feste und Reisen ebenso dazu. Auch die Angebote des Kreis-Cäcilien-Verbandes Fricktal wie etwa die Chordirektorenkurse, Stimmbildungskurse und die Cäcilianischen Gesangsfeste wurden regelmässig besucht. Als erstes Datum eines Kursbesuches ist das Jahr 1896 vermerkt. Besonders die Kriegsjahre und Wirtschaftskrisen bedeuteten für den Chor und die Mitglieder des Vorstandes harte Zeiten. Oft erfüllten die Vorstandsmitglieder gleich mehrere Funktionen und oftmals war der Chor durch Militärabsenzen oder auswärtige Arbeitseinsätze nur schwach besetzt. Die erste Choraufnahme stammt von 1929.

Aus dem Chorleben

Lange Zeit bildeten drei Sänger den Vorstand. Zwischen 1920 und 1960 wirkten Ankerwirt Oskar Brenner, Posthalter Josef Kaufmann, Elektriker Hans Oetiker und Spenglermeister Fritz Galatti als Präsidenten.

Revolutionäres geschah an der GV im 1940: Lehrer Knecht äussert sich, „dass nahezu alle umliegenden gemischten Chöre auch Frauenstimmen im Vorstand besässen. Man möge hier energisch Stellung nehmen, damit die Frauen ihre geheimen Anträge und Meinungen an die Öffentlichkeit bringen können, damit die Beichtereien ein Ende haben.“ So erhielt der Chor mit Hermine Güntert die erste Vicepräsidentin und 1972 übernahm mit Liselotte Kalt-Güntert erstmals eine Frau die Vereinsleitung.

Die Geistlichkeit

Die Pfarrer setzten sich in unterschiedlicher Weise für den Chor ein. Einer kämpfte dafür, dass die Orgel ersetzt werden sollte, ein anderer, dass der Chor auf der Empore mehr Platz erhält. Einem Pfarrer liegt der Fortbestand des Chores am Herzen. Er wünschte an einer GV, dass sich die Braut nicht an fremdem Ort trauen lasse und dass die junge Ehefrau im Kirchenchor weiter wirke wie früher.

Das Protokoll-Zitat aus der GV 1929 muss wohl zwischen den Zeilen gelesen werden:

„Herr Pfarrer wünscht auch, dass der Kirchenchor jedes Jahr eine weltliche Veranstaltung habe. Er solle aber eine ihm gebührende Zeit innehalten. Es soll ja nie vorkommen, dass etwa einer am Morgen unter dem Tisch erwache.“

Das liebe Geld

Einen eigentlichen Mitgliederbeitrag gab es nicht. Die Vereinskasse füllte sich vor allem durch Grabgesänge. 1934 kostete ein Grabgesang allein mit zwei Liedern 20 Franken, ein Requiem allein 15 Franken. Wurde beide gewünscht, kostete dies zusammen 25 Franken. Diese Art der Geldbeschaffung scheint mit den Jahren fragwürdig geworden zu sein. 1942 kostete ein Grabgesang allein nur noch 10 Franken. Nun mussten die Mitglieder pro Monat zwei Franken in die Reisekasse bezahlen. Die Kirchgemeinde bezahlte damals dem Chor jährlich 100 Franken. Chorleiter und Organist erhielten eine Entschädigung durch die Kirchgemeinde. Zusätzlich entlöhnt werden musste der „Orgelblasbalgtreter“, bis dann der elektrisch betriebene Orgelblasbalg eingeführt wurde.

Die Chorleiter waren meist auch Schulmeister im Dorf. Mit den Arbeitsbedingungen scheinen nicht immer alle zufrieden gewesen zu sein. Lehrer Wunderlin trat dreimal zurück. 1. Er fühle sich unterbezahlt. 2. Die Arbeit setze seiner Gesundheit zu. 3. Es mache sich ein Augenleiden bemerkbar. Jedesmal beantragte er eine Gehaltserhöhung.

Verwunderliches ist vom Chorleiter und Unterlehrer Mösch zu vernehmen: Er brannte 1880 nach Amerika durch, nachdem er sich vorher den Chorleiterlohn gleich zweimal ausbezahlen liess.

Ein Chorleiter motivierte seine Leute mit „Üb Aug und Ohr im Kirchenchor.“

Mit einem Dirigenten fachlich nicht zufrieden zu sein war ein heikler Punkt. Ein Chorleiter musste der Generalversammlung versprechen, sich bei der damals bekannten Fricktaler Grösse Schlienger in Kaiseraugst weiterzubilden. Offenbar ohne Erfolg. Zwei Jahre später war der Chor mit dem Leiter noch immer nicht glücklich. Der Präsident musste nun fortan mit dem Dirigenten „den goldenen Mittelweg“ finden.

Ein besonderer Helfer in der Not war Josef Gut aus Mumpf. Immer wieder sprang er in die Lücke, wenn ein Chorleiter ausgestiegen war. Dies war insofern bemerkenswert, weil er auch noch den Männerchor und die Musikgesellschaft dirigierte.

Die Sängerinnen und Sänger

Im Laufe der Zeiten bewegten sich die Mitgliederzahlen zwischen 15 und 35. Die Pünktlichkeit der Singenden schien nicht immer eine Stärke zu sein. Im Protokoll 1931 steht: „Emma Denz unterstützt den Dirigenten und beklagt sich über die Unpünktlichkeit am Sonntag in der Kirche. Der Chor sei oft noch nicht so zusammen am Anfang, dass ein „Asperges me“ recht gesungen werden könne. Herr Brenner stimmte diesem Punkte zu, teilt aber mit, dass der Fehler nicht allein hinter den Sängern zu suchen sei, sondern dass die Kirchenuhr hie und da meistens immer falsch gehe.“

Auch von Sticheleien ist die Rede. In einem Protololl gibt es zu lesen: „Privates gehört nicht in den Kirchenchor.“

Eine delikate Sache, nämlich die Förderung der weniger begabten Sänger fand 1944 diese Lösung: Der Präsident beantragt, dass man für weniger begabte Sängerinnen und Sänger Einzelproben einschalten soll, was vom Vorstand beschlossen wurde.

Feste waren zwingend Bestandteile des Chorlebens. Die Anlässe erhielten immer wieder neue und fantasievolle Namen: Schüblighock, Jägerweihnacht, Gartenfest, St. Gallerschübligabend, Marronischmaus, Forellenessen, Wasserfest, Waldhausfest, Schinkenessen, Erdbeerschmaus, Chorfasnacht, Hüttenfest, Käseteilete, Kellerfest, Pizzaessen, Geburifäscht, Suuserbummel usw.

1933 ist zu lesen: „…wo der edle Rebensaft den Sängerinnen gar bald die Bäcklein streift, bis sie sich lachend röten!“

1966 wird berichtet von einer spontanen Polonaise nach der Polizeistunde in den Ankerkeller. Nicht bekannt ist der Name des Informanten, der dem Hüter des Gesetzes dazu einen Wink gab. Auch die Höhe der eingezogenen Bussengelder ist nirgends vermerkt.

Das Reisen scheint des Sängers Lust zu sein: 1889 führte die erste Reise nach Wehr. Dreitägige gab es ins Tessin 1935, Engadin 1946, Rheinland 1953, Innsbruck 1957 und viertägige nach Rom 1989, Wien 1998, Hamburg 2007 und nach Nürnberg 2018.

Das Chorsingen im Laufe der Zeit

Den wesentlichsten Anteil bildete schon immer die Musik im Gottesdienst. In der Chorliteratur und in der Zahl der Einsätze vollzog sich im Laufe der Zeit ein starker Wandel. Gesungen wurden durch den Chor im Jahr 1946: 45 lateinische Messen, 8 deutsche Messen, 12 Vespern, 4 Prozessionen, 7 Volkschoräle, 8 Missionsabende, 7 Grabgesänge, 7 Requiem. Dazu kamen die wöchentlichen Proben und die Ständchen, ein wahrlich starkes Engagement. 50 Jahre später waren es 12 bis 15 kirchliche und weltliche Auftritte und 35 bis 40 Chorproben. Nach dem zweiten Vatikanisches Konzil hatten die Chorgesänge neuen Anforderungen zu entsprechen. Sie sollten die Gedanken des Kirchenjahres und die Texte der Lesungen im Gottesdienst aufnehmen. So ergab sich auch ein Wechsel von den Messgeängen hin zu anderm Liedgut, etwa Taizégesängen, neuzeitlichen und rhythmischen Liedern und Gospelgesängen

Zwischen 1920 und 1940 standen auch Unterhaltungskonzerte mit Theater auf dem Jahres-Programm. Anno 1935 hiessen die Lieder „I weiss mer es Plätzli“, „Hans im Schornstein“ und „Schrib denn gli“, ein Lustspiel trug den Namen „Rohkost“.

Das erste nachgewiesene Kirchenkonzert ist datiert vom 26. November 1950 mit Instrumental- und Chorwerken von J.S. Bach. Weitere solche Konzerte fanden 1957, 1973, 1975, 1980, 1983, 1985, 1990, 1997 und 2000 statt. Als anspruchsvolle Werke wurden aufgeführt:

• Missa Brevis in B, Sti. Joannis de Deo für Chor, Solisten und Orchester von J. Haydn

• Missa Brevis in B, KV 275 für Chor Solisten und Orchester von W.A. Mozart

• Messe in C-Dur für Chor, Solisten und Orchester von A. Bruckner

• Kantate „Nun komm der Heiden Heiland“ für Chor Solisten und Orchester von J.S. Bach

• Kantate „Uns ist ein Kind geboren“ für Chor Solisten und Orchester von J.S. Bach

• Te Deum für Chor Solisten und Orchester von J.Chr. Bach

• Magnificat für Chor Solisten und Orchester von Antonio Vivaldi

1969 nahm der Chor eine Schallplatte auf mit der „Missa Brevis in B“ von Josef Haydn für Chor, Solisten und Orchester sowie dem „Laudate Dominum“ von W.A. Mozart.

Als Mitglied des Kreiscäcilienverbandes Fricktal organisierte der Kirchenchor in den Jahren 1988, 2002, 2003 und 2012 Delegiertenversammlungen für die insgesamt 23 angeschlossenen Chöre.

Die Sängerschar beteiligte sich auch immer wieder aktiv ausserhalb der Pfarrei am Musikgeschehen, zum Beispiel an den Fricktalischen Kreiscäcilienfesten: 1968 in Sulz, 1974 in Zeihen, 1977 in Laufenburg, 1986 in Gipf-Oberfrick, 1989 in Möhlin, 1996 in Rheinfelden, 2000 in Gipf-Oberfrick, 2005 in Möhlin, 2008 in Wittnau, 2016 in Wegenstetten. Auch an den beiden Cantarsveranstaltungen gab es Auftritte, 2011 in Rheinfelden und 2015 in Brugg, jeweils zusammen mit dem Kirchenchor Frick und Instrumentalisten.

Anlässlich des 800-Jahr-Jubiläums der Gemeinde Mumpf fand am Martinisonntag 2018 ein Festgottesdienst statt. Dabei wirkten mit dem Kirchenchor Mumpf auch Gesangssolisten sowie ein Instrumentalensemble mit.

Hörbeispiel mit dem Kirchenchor Mumpf:

"Ehre und Preis sei Gott", für 5-stimmigen Chor und Orchester von J.S. Bach

"Ehre und Preis sei Gott", für 5-stimmigen Chor und Orchester von J.S. Bach

Dokumentation auf Youtube

Quellen:

Protokolle und Rechnungsbücher der Pfarrei

Bücher des Chores

Fotoarchiv Dorfmuseum Mumpf

Autor:

Gerhard Trottmann

1843: Lesegesellschaft Mumpf

Die Lesegesellschaft ist der älteste dokumentierte Dorfverein von Mumpf. Im deutschen Sprachraum gab es bereits vor 1800 Lesezirkel mit dem Ziel, die Erwachsenenbildung voranzutreiben. Lesen gehörte zur Volksbildung. Führend waren die Pfarrherren, die das Volk zum Lesen anhalten wollten.

Gründung der Mumpfer Lesegesellschaft

Sie erfolgte am 5. Februar 1843 mit folgendem Vorstand:

Präsident: Pfarrer Josef Vögelin

Vizepräsident: Ammann Bernhard Rau

Aktuar, Bibliothekar: Lehrer Daniel Güntert

Kassier: Wilhelm Rau

Weibel: Das jüngste Mitglied des Vereins

Zu den Mitgliedern zählten auch der Glockenwirt Johann Wunderlin und der Rheinvogt Johann Güntert.

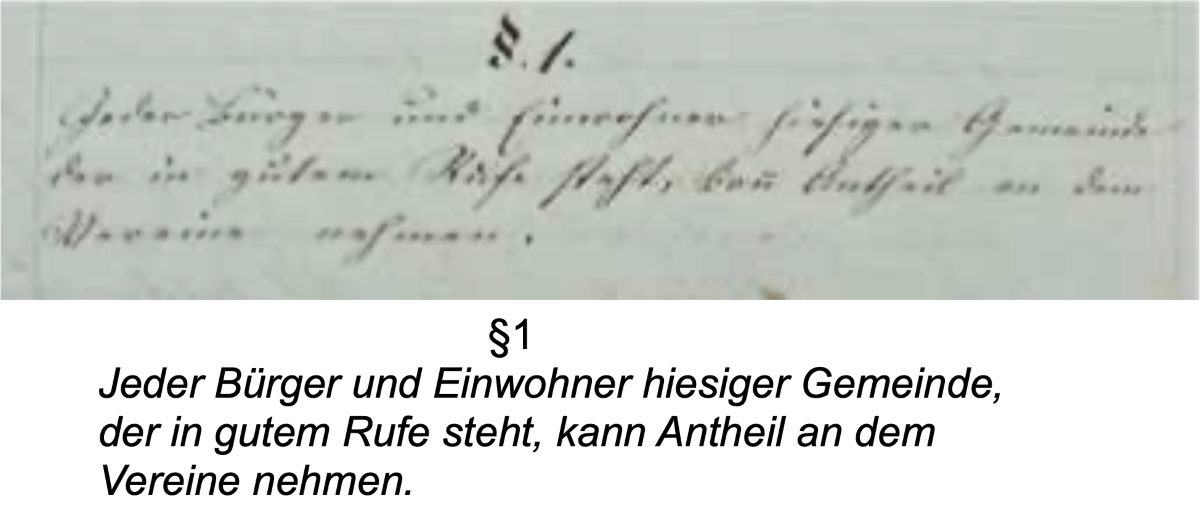

Die Lesegesellschaft führte ein handgeschriebenes Vereins-Buch. Es beginnt mit einer feierlichen Einleitung über drei Seiten. Anschliessend folgen die 20 Artikel zu den Vereinssatzungen mit den Unterschriften der 23 Gründungsmitglieder. Daran angefügt sind die Protokolle über die Sitzungen.

Am Ende dieses Vereins-Buches besteht ein Verzeichnis sämtlicher in der hiesigen Lesegesellschaft angeschafften Werke.

Eine Auswahl von Buchtiteln:

- Das Buch für den Landmann

- Der praktische Landwirth, 1.-3. Band

- Landwirthschaftliche Dorfzeitung, 3. Jahrgang

- Schweizerische Verbesserung der Bauernwirthschaft

- Geschichtsbibliothek fürs Volk

- Volksbibliothek

- Geschichte eines Hamburger Knaben

- Leben und Leiden eines italienischen Grafen

- Meister Natan der Weise

- Trommelschläger

- Der blinde Knabe

- Der verlorene Sohn

- Die beiden Gottfriede

- Anne Bäbi von Gotthelf

- Buch der Welt 1844

- Erdbeschreibung

- Buch für Winterabende 1845

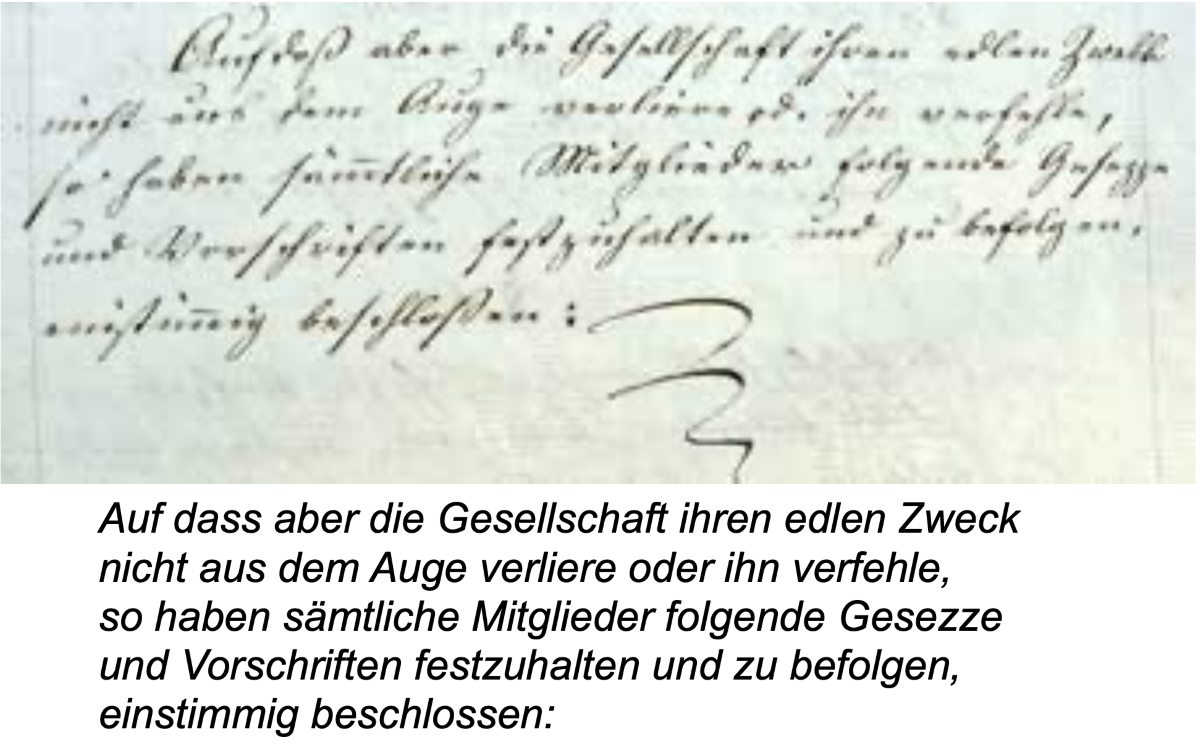

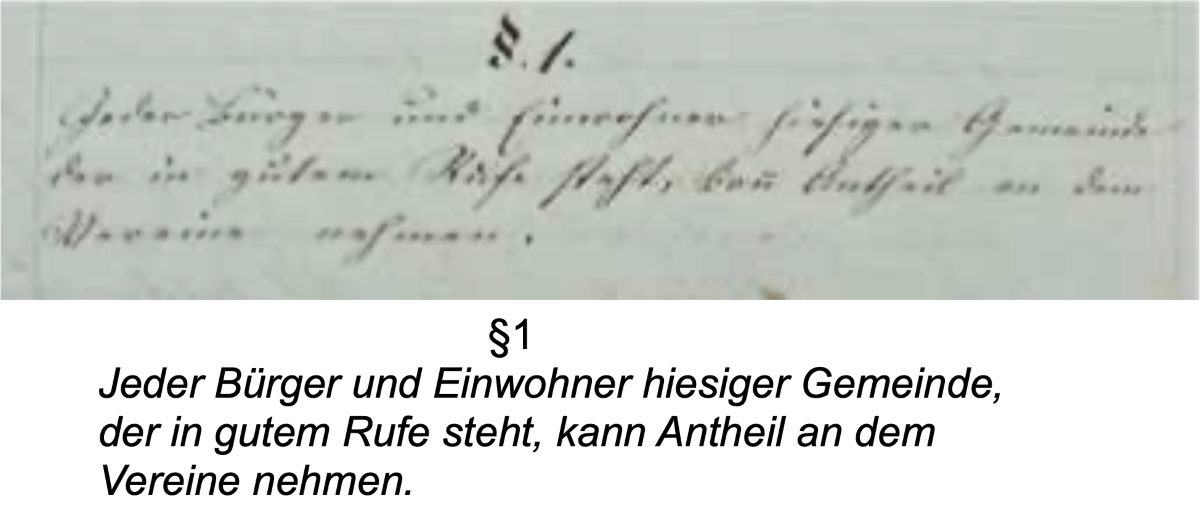

Präambel und Statuten des Lesevereins

Die Einleitung spricht vom Lebensauftrag der Menschen, in Harmonie mit sich und der Welt zu leben: Das Lesen könne die Menschen bilden und belehren, die Geheimnisse und Wunder der Natur näher bringen, es vermöge traurige Bilder der Vergangenheit aufzufangen und der Seele eine frohe Zukunft aufzuzeigen. Es kann die Augen öffnen für das schöne Vaterland. Es will Kenntnisse vermitteln zur Arbeit auf dem Feld, zu den Sitten und Gebräuchen, zur Religion und dem Zusammenleben. Die ersten beiden Abschnitte lauten:

- Wenn der Mensch diejenigen Forderungen erfüllen will, die ihm vom Schöpfer auferlegt werden, so hat er das eine Grosse nicht zu verkennen, das da Noth thut. Und dieses eine Grosse ist, dass der Mensch sich selbst kenne und verstehe.

- Zu diesem Zwecke hat die menschliche Gesellschaft herrliche Anstalten und schöne Vereine, Kirchen und Schulen errichtet, auf dass der Mensch sich sittlich und religiös ausbilde, und endlich Alle durch Eintracht und Liebe zu einer reinen Harmonie vereinige.

Der letzte Abschnitt der Präambel:

Vier Auszüge aus den Statuten:

§9

Der Bibliothekar hat über sämtliche Werke ein genaues Verzeichnis zu führen, bei der Abgabe eines jeden Buches das Datum, und den Empfänger, und bei der Rückgabe allfällige Beschädigungen pünktlich einzutragen.

§ 13

Die Beiträge sollen alljährlich bei der ersten Sitzung eingezogen und für die angeschafften oder anzuschaffenden Werke verwendet; die Letzten hingegen sollen jedes Mal bei der nächstfolgenden Sitzung bezahlt werden.

§ 17

Es soll bei jeder Sitzung ein Verzeichnis sämtlicher Werke vorgelegt und der jedesmalige Kostenvorrath zu Protokoll genommen werden.

Eigentlich wollte man sich jeden Monat einmal versammeln, um zu lesen, sich auszutauschen und neue Bücher zu holen. Doch Feldarbeiten und andere Verpflichtungen verhinderten ein regelmässiges Zusammenkommen. Trotzdem müssen die Mumpfer begierige Leser gewesen sein.

Die Protokolle berichten

- von der nicht befriedigten Leselust verschiedener Mitglieder,

- vom Aufbegehren einzelner Leser gegenüber dem Bibliothekar, wenn Bücher ihrer Vorstellung nicht vorhanden waren,

- von der Schweighausischen Buchhandlung in Basel, die zur Forst- und Landwirtschaft nicht alle gewünschten Werke liefern konnte,

- von der Notwendigkeit, Bücher einzubinden, weil die Abnützung gross war.

Am Ende des ersten Lesejahres ergab die Rechnung folgende Zahlen:

- Mitgliederbeiträge als Einnahmen: Fr. 22.00

- Büchereinkäufe als Ausgaben: Fr. 12.75

- Kassenbestand von Fr. 9.25

Interessanterweise sind zwischen 1844 und 1848 keine Protokolle und keine Jahresrechnungen vorhanden. Entweder wurde der Betrieb reduziert oder es existierte ein zweites Buch. Auch die Protokolle wurden nach kurzer Zeit nicht mehr im Buche nachgeführt. Eine Jahresrechnung scheint nur 1843 erstellt worden zu sein.

Mit Datum vom 5. Januar 1849 erscheint eine Aufstellung, wonach Rechnungen der Schweighausischen Buchhandlung in Basel und eines Waldmeyer in Möhlin ausstehend sind in der Höhe von 85.07 Franken, inbegriffen 5% Zins für 3 ½ Jahre.

Die Bücherschuld wurde auf die Mitglieder verteilt und war in zwei Hälften zu bezahlen: Bis Ende Januar und dann bis Ostern 1849 mit je 22 ½ Batzen. Um diese Zeit muss der Verein etwa 20 Mitglieder gezählt haben.

1849 scheint die Lesegesellschaft eingeschlafen zu sein.

Rechnung an die Lesegesellschaft Mumpf für das Buch „Ungewitter“ in der Ausgabenreihe „Erdbeschreibung“

Quellen:

Unterlagen zur Lesegesellschaft im Gemeindearchiv Mumpf

Autor:

Gerhard Trottmann

Gründung der Mumpfer Lesegesellschaft

Sie erfolgte am 5. Februar 1843 mit folgendem Vorstand:

Präsident: Pfarrer Josef Vögelin

Vizepräsident: Ammann Bernhard Rau

Aktuar, Bibliothekar: Lehrer Daniel Güntert

Kassier: Wilhelm Rau

Weibel: Das jüngste Mitglied des Vereins

Zu den Mitgliedern zählten auch der Glockenwirt Johann Wunderlin und der Rheinvogt Johann Güntert.

Die Lesegesellschaft führte ein handgeschriebenes Vereins-Buch. Es beginnt mit einer feierlichen Einleitung über drei Seiten. Anschliessend folgen die 20 Artikel zu den Vereinssatzungen mit den Unterschriften der 23 Gründungsmitglieder. Daran angefügt sind die Protokolle über die Sitzungen.

Am Ende dieses Vereins-Buches besteht ein Verzeichnis sämtlicher in der hiesigen Lesegesellschaft angeschafften Werke.

Eine Auswahl von Buchtiteln:

- Das Buch für den Landmann

- Der praktische Landwirth, 1.-3. Band

- Landwirthschaftliche Dorfzeitung, 3. Jahrgang

- Schweizerische Verbesserung der Bauernwirthschaft

- Geschichtsbibliothek fürs Volk

- Volksbibliothek

- Geschichte eines Hamburger Knaben

- Leben und Leiden eines italienischen Grafen

- Meister Natan der Weise

- Trommelschläger

- Der blinde Knabe

- Der verlorene Sohn

- Die beiden Gottfriede

- Anne Bäbi von Gotthelf

- Buch der Welt 1844

- Erdbeschreibung

- Buch für Winterabende 1845

Präambel und Statuten des Lesevereins

Die Einleitung spricht vom Lebensauftrag der Menschen, in Harmonie mit sich und der Welt zu leben: Das Lesen könne die Menschen bilden und belehren, die Geheimnisse und Wunder der Natur näher bringen, es vermöge traurige Bilder der Vergangenheit aufzufangen und der Seele eine frohe Zukunft aufzuzeigen. Es kann die Augen öffnen für das schöne Vaterland. Es will Kenntnisse vermitteln zur Arbeit auf dem Feld, zu den Sitten und Gebräuchen, zur Religion und dem Zusammenleben. Die ersten beiden Abschnitte lauten:

- Wenn der Mensch diejenigen Forderungen erfüllen will, die ihm vom Schöpfer auferlegt werden, so hat er das eine Grosse nicht zu verkennen, das da Noth thut. Und dieses eine Grosse ist, dass der Mensch sich selbst kenne und verstehe.

- Zu diesem Zwecke hat die menschliche Gesellschaft herrliche Anstalten und schöne Vereine, Kirchen und Schulen errichtet, auf dass der Mensch sich sittlich und religiös ausbilde, und endlich Alle durch Eintracht und Liebe zu einer reinen Harmonie vereinige.

Der letzte Abschnitt der Präambel:

Vier Auszüge aus den Statuten:

§9

Der Bibliothekar hat über sämtliche Werke ein genaues Verzeichnis zu führen, bei der Abgabe eines jeden Buches das Datum, und den Empfänger, und bei der Rückgabe allfällige Beschädigungen pünktlich einzutragen.

§ 13

Die Beiträge sollen alljährlich bei der ersten Sitzung eingezogen und für die angeschafften oder anzuschaffenden Werke verwendet; die Letzten hingegen sollen jedes Mal bei der nächstfolgenden Sitzung bezahlt werden.

§ 17

Es soll bei jeder Sitzung ein Verzeichnis sämtlicher Werke vorgelegt und der jedesmalige Kostenvorrath zu Protokoll genommen werden.

Eigentlich wollte man sich jeden Monat einmal versammeln, um zu lesen, sich auszutauschen und neue Bücher zu holen. Doch Feldarbeiten und andere Verpflichtungen verhinderten ein regelmässiges Zusammenkommen. Trotzdem müssen die Mumpfer begierige Leser gewesen sein.

Die Protokolle berichten

- von der nicht befriedigten Leselust verschiedener Mitglieder,

- vom Aufbegehren einzelner Leser gegenüber dem Bibliothekar, wenn Bücher ihrer Vorstellung nicht vorhanden waren,

- von der Schweighausischen Buchhandlung in Basel, die zur Forst- und Landwirtschaft nicht alle gewünschten Werke liefern konnte,

- von der Notwendigkeit, Bücher einzubinden, weil die Abnützung gross war.

Am Ende des ersten Lesejahres ergab die Rechnung folgende Zahlen:

- Mitgliederbeiträge als Einnahmen: Fr. 22.00

- Büchereinkäufe als Ausgaben: Fr. 12.75

- Kassenbestand von Fr. 9.25

Interessanterweise sind zwischen 1844 und 1848 keine Protokolle und keine Jahresrechnungen vorhanden. Entweder wurde der Betrieb reduziert oder es existierte ein zweites Buch. Auch die Protokolle wurden nach kurzer Zeit nicht mehr im Buche nachgeführt. Eine Jahresrechnung scheint nur 1843 erstellt worden zu sein.

Mit Datum vom 5. Januar 1849 erscheint eine Aufstellung, wonach Rechnungen der Schweighausischen Buchhandlung in Basel und eines Waldmeyer in Möhlin ausstehend sind in der Höhe von 85.07 Franken, inbegriffen 5% Zins für 3 ½ Jahre.

Die Bücherschuld wurde auf die Mitglieder verteilt und war in zwei Hälften zu bezahlen: Bis Ende Januar und dann bis Ostern 1849 mit je 22 ½ Batzen. Um diese Zeit muss der Verein etwa 20 Mitglieder gezählt haben.

1849 scheint die Lesegesellschaft eingeschlafen zu sein.

Rechnung an die Lesegesellschaft Mumpf für das Buch „Ungewitter“ in der Ausgabenreihe „Erdbeschreibung“

Quellen:

Unterlagen zur Lesegesellschaft im Gemeindearchiv Mumpf

Autor:

Gerhard Trottmann

Uhrengewerbe in Mumpf

Ja, das gab es tatsächlich. Insgesamt sind drei Uhrenherstellungsbetriebe zu vermelden:

- Uhrenfabrik AGON Robert Triebold

- Uhrenfabrik „Muros“ Triebold Erwin

- Uhrenterminage Rudolf Gut

Grundlegend möglich wurde dies durch den Zuzug der Gebrüder Erwin und Robert Triebold aus der Uhrenhochburg von Grenchen. Der dritte Uhrmacher, der Mumpfer Rudolf Gut absolvierte eine Berufslehre bei Muros, um sich dann selbständig zu machen. Erst betrieben die beiden Brüder Robert und Erwin Triebold in Mumpf im Säckingerhof gemeinsam einen Uhren-Herstellungsbetrieb. In dieser Zeit heiratete Robert die im Säckingerhof wohnhafte Lina Kaufmann, Tochter des damaligen Gemeindeammanns August Kaufmann. Bald machten sich die beiden Brüder selbständig. Während Robert ein eigenes Haus mit Werkstätte im Unterdorf erbaute, arbeitete Erwin weiter im Säckingerhof.

Gründer war Robert Triebold. Er liess schon bald nach dem Neubau an der Hauptstrasse im Unterdorf seine Einzelfirma Agon im Handelsregister eintragen. (Agon Watch – Robert

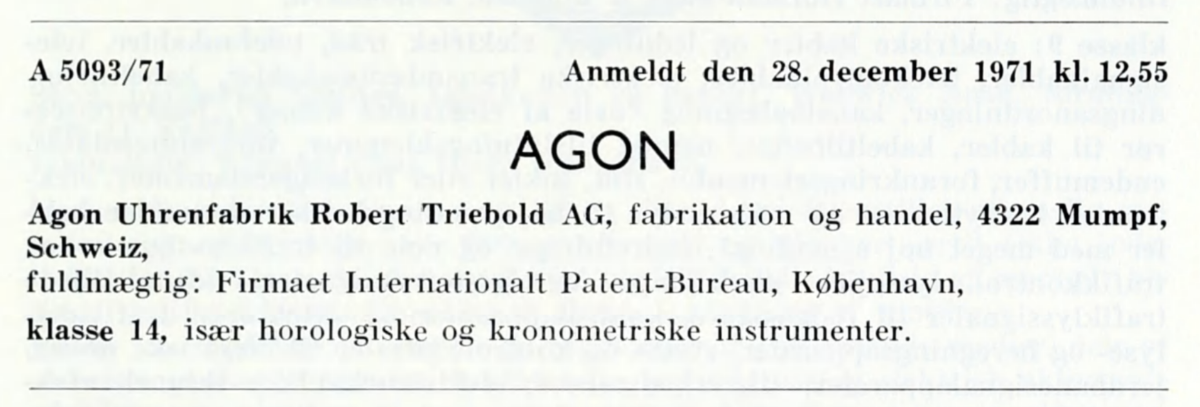

Triebold Ltd, in Mumpf, eingetragen 1930). (1) 1937 erfolgte der Eintrag ins Schweizerische Handelsamtsblatt. Von 1952 bis zum 14.11.1974 hiess der Betrieb „AGON Uhrenfabrik Robert Triebold AG“, dann bis zum 13.12.1978 „Agon Uhrenfabrik AG“. In den Blütezeiten beschäftigten die Triebold’s gegen 400 Mitarbeitende. Ihre Produkte verkauften sich in allen Kontinenten, die regelmässig mit den neuesten Kollektionen bereist wurden.

Die Firma verstand sich als Uhrenmontagebetrieb. Die Bestandteile wurden eingekauft, vorerst nur in den Uhrenmetropolen der Schweiz, später auch im Elsass und in Pforzheim:

Unruh und Spiralfeder, Antriebs- und Aufzugsfeder, Ankerrad und Gangrad, Uhrgehäuse, Zeiger und Zifferblatt sowie die Armbänder. Die Montage des Uhrwerks von Hand erforderte von den Angestellten viel Gefühl, Ausdauer und Genauigkeit. Wenn eine Uhr die Agon verliess, durfte sie auf keinen Fall hintennachgehen. Pro Tag durfte sie höchstens drei Minuten vorgehen. So lauteten die Toleranzvorgaben.

Die AGON stellte Billiguhren, die sogenannten „Roskopf-Uhren“ her, benannt nach der Erfindung von G.F. Roskopf im Jahr 1867. Sie wurden auch „Proletarieruhr“ oder die „Uhr des Arbeiters“ bezeichnet. Die Uhren waren einfacher konstruiert, bestanden aus weniger Teilen als hochklassige Uhrwerke der teureren Anker-Uhren und waren daher billiger. (2) Die tiefsten Preise lagen bei etwa sieben Franken, die teuersten bei 25 Franken. Ende der 1960er-Jahre stellte die AGON jährlich rund 2,5 Millionen Uhren her. (3) Die Produktion ging nach 1970 sehr rasch zurück, als die billigen Uhren nicht mehr gefragt waren. Die ersten erschwinglichen Quarzuhren kamen auf den Markt und darauf war die Schweizer Uhrenindustrie nicht vorbereitet. Die Aktivitäten der Agon wurden bereits 1971 von SSIH (Société Suisse pour l'Industrie Horlogére SA - eine Gruppe von Schweizer Uhrenunternehmen) übernommen. Aus der SSIH wurde später die Swatch-Gruppe.

Robert Triebold und seine Söhne Eddi und Othmar bereisten mit ihren Kollektionen jeden Kontinent. Somit verkaufte Agon Uhren auf der ganzen Welt, vor allem in Amerika, und war in den Handelsregistern praktisch aller Länder eingetragen, so auch in Dänemark (4):

Triebold hielt Rennpferde, mit denen er auch Turniere bestritt. Seine Pferde waren in den Stallungen der „Salzi“ an der hinteren Dorfstrasse untergebracht. In seinen Diensten stand auch ein Jockey namens Stüssgen, der die Pferde trainierte und auch, im Wechsel mit Sohn Othmar, erfolgreich Pferderennen bestritt, so an den Aroser Pferderennen. Gleich neben dem Werkstattgebäude befand sich das Trainingsgelände.

Nach 1960 erstellte Robert Triebold einen Fabrikbau an der Hauptstrasse sowie eine Villa mit Schwimmbad an der Rheinstrasse und verkaufte das bisherige Wohn- und Produktionsdomizil.

Aus der AGON-Kollektion:

1 Herrenuhr - 17 Juwelen, Stoppuhr-Funktion, um 1950

2 Agonuhr mit Kalender, um 1960

3 Agonuhr mit Kalender, um 1960

4 Kunststoffuhr um 1970

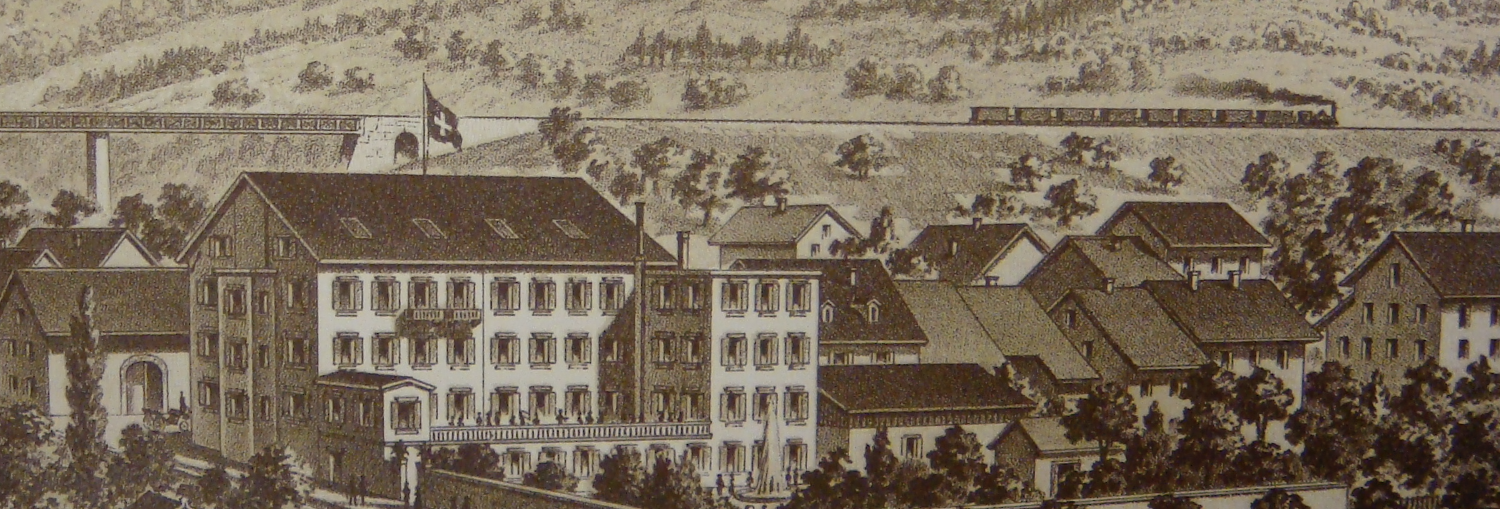

Besitzer war Erwin Triebold. Die Produktion umfasste Stoppuhren, Damenuhren, Herrenuhren, Tischuhren, Wecker sowie Musik-Spielwerke, hergestellt in seinen Werkstätten in Mumpf im Säckingerhof, in Wittnau, St. Crois und Frick sowie durch Heimarbeitende. Zeitweise gab es um die 140 Beschäftigte. Diese produzierten vor allem für den europäischen, arabischen und amerikanischen Markt. Erwin Triebold betätigte sich auch politisch im kantonalen und auch eidgenössichen Parlament. Sodann erbaute er Mietwohnungen im Gartenviertel und Einfamilienhäuser auf der Waldwiese in Mumpf, vor allem für seine Angestellten. Der Betrieb in Mumpf bestand von 1939 bis 1957. Im Jahr 1940 erfolgte der Eintrag ins Schweizerische Handelsamtsblatt. Im Jahr 1958 verlegte Erwin Triebold die gesamte Produktion nach Frick in eine ungenutze Fabrikanlage. Doch die finanziellen und weltwirtschaftlichen Verhältnisse leiteten den Niedergang und die Übernahme von Muros durch ein Zürcher Unternehmen ein.

(Eintrag im Schweizerisches Handelsamtsblatt vom 0ktober 1958)

Zu Erwin Triebold ist im Historischen Lexikon der Schweiz (5) zu lesen:

24.10.1907 Grenchen, 13.9.1990 Rheinfelden, kath., von Grenchen. Sohn des Adolf Mathäus und der Lina geb. Zwahlen. 1940 Aline Gilomen, Tochter des Wilhelm Robert. 1939 gründete T. die Uhrenfabrik Muros in Mumpf, wo schon sein älterer Bruder Robert in der gleichen Branche tätig war. T. beschäftigte in der Blütezeit bis zu 140 Personen. 1957-58 verlegte er die Firma nach Frick. In den 1960er Jahren geriet er in wirtschaftl. Schwierigkeiten und verkaufte die Fabrik an die Zürcher Fam. Schulthess, die den Betrieb 1993 schloss. T. war 1946-61 Gemeindeammann von Mumpf, 1945-53 freisinniger Aargauer Grossrat und 1947-55 Nationalrat.

Die Produkte von „Muros“ sind reichhaltig dokumentiert. So existieren auch Patenteingaben sowohl von Uhrwerken wie auch von Musikdosen. (6)

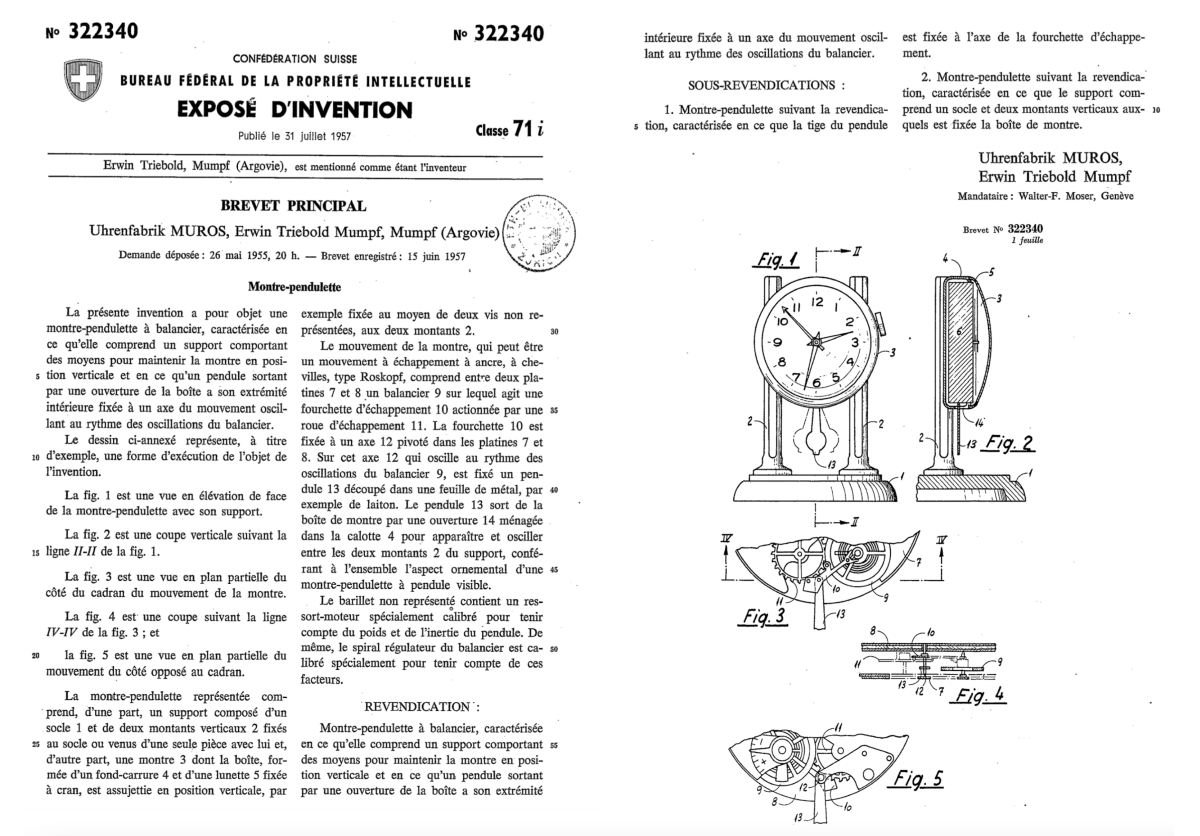

Patent 322340: Tischuhr

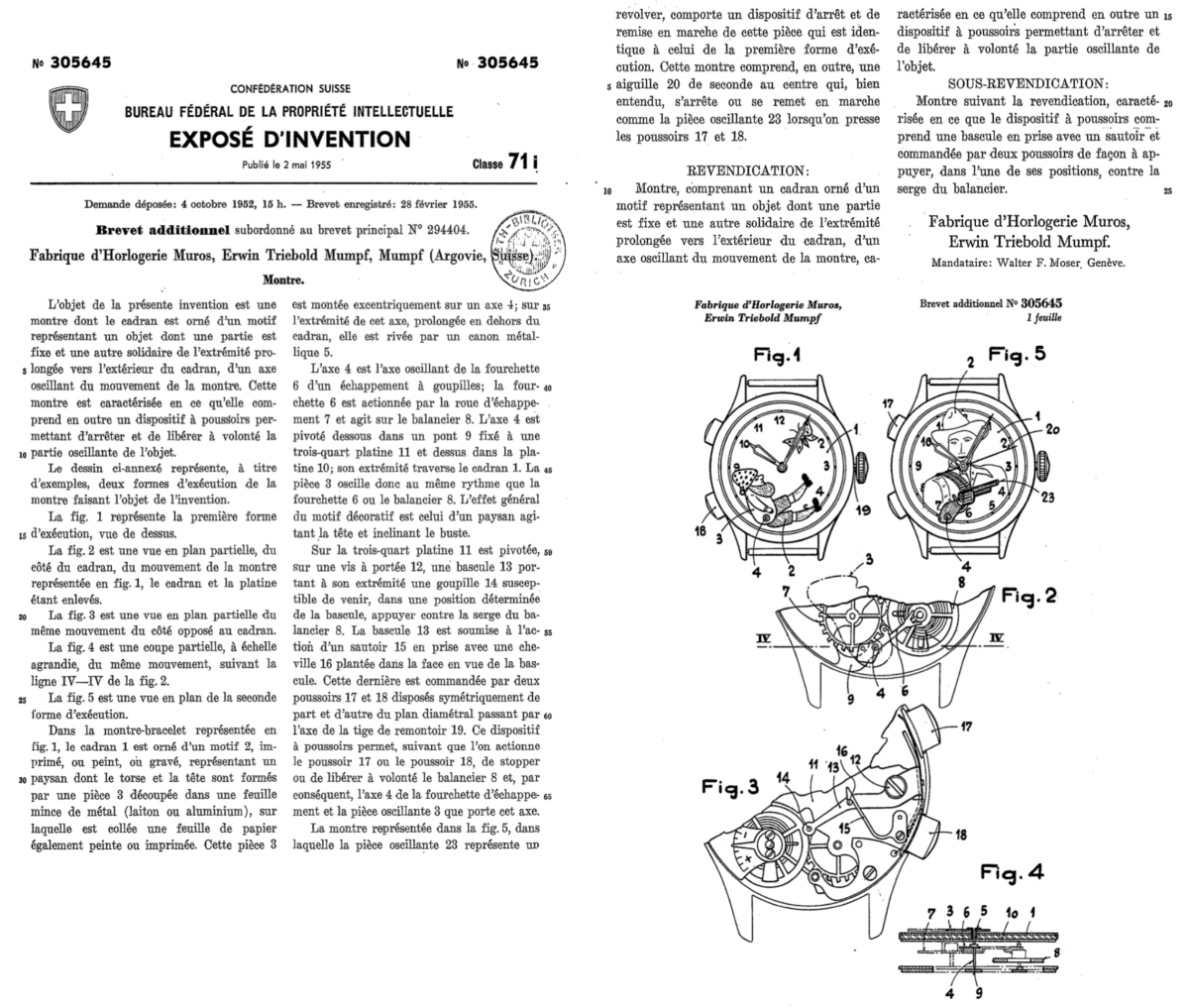

Patent 305645: Armbanduhr Herren

Patent 296364: Federloses Musikspielwerk

Patent 299813: Sparkasse mit Spieldose

Quellen:

Mumpfer Fähri 2003

Auskünfte durch Hugo Hänggi

Auskünfte durch Veronika Lang-Gut

(1) watch-wiki.org, Uhrenhersteller unter „A*

(2) Historisches Lexikon der Schweiz/Uhrenindustrie, Version vom 11.08.2020

(3) Agon Movement – Citron Swiss Watch | Timeless Timepieces https://

timelesstimepieces.wordpress.com

(4) Aus dem dänischen Registrierungsjournal für Marken und gemeinsame Marken.

(5) Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 07.01.2014.

(6) Espacenet www.epo.org, Erwin Triebold eingeben.

(7) Arbeitszeugnis vom 29.12.1952 durch E. Triebold Muros, im Familienarchiv.

Fotos Uhrenterminage: Veronika Lang-Gut

Autor:

Gerhard Trottmann

- Uhrenfabrik AGON Robert Triebold

- Uhrenfabrik „Muros“ Triebold Erwin

- Uhrenterminage Rudolf Gut

Grundlegend möglich wurde dies durch den Zuzug der Gebrüder Erwin und Robert Triebold aus der Uhrenhochburg von Grenchen. Der dritte Uhrmacher, der Mumpfer Rudolf Gut absolvierte eine Berufslehre bei Muros, um sich dann selbständig zu machen. Erst betrieben die beiden Brüder Robert und Erwin Triebold in Mumpf im Säckingerhof gemeinsam einen Uhren-Herstellungsbetrieb. In dieser Zeit heiratete Robert die im Säckingerhof wohnhafte Lina Kaufmann, Tochter des damaligen Gemeindeammanns August Kaufmann. Bald machten sich die beiden Brüder selbständig. Während Robert ein eigenes Haus mit Werkstätte im Unterdorf erbaute, arbeitete Erwin weiter im Säckingerhof.

Uhrenfabrik AGON

Gründer war Robert Triebold. Er liess schon bald nach dem Neubau an der Hauptstrasse im Unterdorf seine Einzelfirma Agon im Handelsregister eintragen. (Agon Watch – RobertTriebold Ltd, in Mumpf, eingetragen 1930). (1) 1937 erfolgte der Eintrag ins Schweizerische Handelsamtsblatt. Von 1952 bis zum 14.11.1974 hiess der Betrieb „AGON Uhrenfabrik Robert Triebold AG“, dann bis zum 13.12.1978 „Agon Uhrenfabrik AG“. In den Blütezeiten beschäftigten die Triebold’s gegen 400 Mitarbeitende. Ihre Produkte verkauften sich in allen Kontinenten, die regelmässig mit den neuesten Kollektionen bereist wurden.

Die Firma verstand sich als Uhrenmontagebetrieb. Die Bestandteile wurden eingekauft, vorerst nur in den Uhrenmetropolen der Schweiz, später auch im Elsass und in Pforzheim:

Unruh und Spiralfeder, Antriebs- und Aufzugsfeder, Ankerrad und Gangrad, Uhrgehäuse, Zeiger und Zifferblatt sowie die Armbänder. Die Montage des Uhrwerks von Hand erforderte von den Angestellten viel Gefühl, Ausdauer und Genauigkeit. Wenn eine Uhr die Agon verliess, durfte sie auf keinen Fall hintennachgehen. Pro Tag durfte sie höchstens drei Minuten vorgehen. So lauteten die Toleranzvorgaben.

Die AGON stellte Billiguhren, die sogenannten „Roskopf-Uhren“ her, benannt nach der Erfindung von G.F. Roskopf im Jahr 1867. Sie wurden auch „Proletarieruhr“ oder die „Uhr des Arbeiters“ bezeichnet. Die Uhren waren einfacher konstruiert, bestanden aus weniger Teilen als hochklassige Uhrwerke der teureren Anker-Uhren und waren daher billiger. (2) Die tiefsten Preise lagen bei etwa sieben Franken, die teuersten bei 25 Franken. Ende der 1960er-Jahre stellte die AGON jährlich rund 2,5 Millionen Uhren her. (3) Die Produktion ging nach 1970 sehr rasch zurück, als die billigen Uhren nicht mehr gefragt waren. Die ersten erschwinglichen Quarzuhren kamen auf den Markt und darauf war die Schweizer Uhrenindustrie nicht vorbereitet. Die Aktivitäten der Agon wurden bereits 1971 von SSIH (Société Suisse pour l'Industrie Horlogére SA - eine Gruppe von Schweizer Uhrenunternehmen) übernommen. Aus der SSIH wurde später die Swatch-Gruppe.

Robert Triebold und seine Söhne Eddi und Othmar bereisten mit ihren Kollektionen jeden Kontinent. Somit verkaufte Agon Uhren auf der ganzen Welt, vor allem in Amerika, und war in den Handelsregistern praktisch aller Länder eingetragen, so auch in Dänemark (4):

Um seine Uhren noch bekannter zu machen, schmückte er die Agon-Zifferblätter mit einer Pony- oder Pferde-Darstellung.

Triebold hielt Rennpferde, mit denen er auch Turniere bestritt. Seine Pferde waren in den Stallungen der „Salzi“ an der hinteren Dorfstrasse untergebracht. In seinen Diensten stand auch ein Jockey namens Stüssgen, der die Pferde trainierte und auch, im Wechsel mit Sohn Othmar, erfolgreich Pferderennen bestritt, so an den Aroser Pferderennen. Gleich neben dem Werkstattgebäude befand sich das Trainingsgelände.

Nach 1960 erstellte Robert Triebold einen Fabrikbau an der Hauptstrasse sowie eine Villa mit Schwimmbad an der Rheinstrasse und verkaufte das bisherige Wohn- und Produktionsdomizil.

1 Das um 1930 erbaute Wohnhaus

2 Angebautes Werkstattgebäude

3 Pferderundbahn

4 Die um 1960 erstellte Villa mit Schwimmbad

5 Hauptstrasse nach Basel

6 Bauplatz der späteren Uhrenfabrik AGON (Bild unten):

2 Angebautes Werkstattgebäude

3 Pferderundbahn

4 Die um 1960 erstellte Villa mit Schwimmbad

5 Hauptstrasse nach Basel

6 Bauplatz der späteren Uhrenfabrik AGON (Bild unten):

Aus der AGON-Kollektion:

1 Herrenuhr - 17 Juwelen, Stoppuhr-Funktion, um 1950

2 Agonuhr mit Kalender, um 1960

3 Agonuhr mit Kalender, um 1960

4 Kunststoffuhr um 1970

Die Agon-Uhrenfabrik wirkte innovativ: Sie sorgte für eine modische Gestaltung der Produkte, indem sie einen Designer dafür anstellte. Die Firma entwickelte Kunststoffuhren und eine der ersten digitalen Armbanduhren. Davon zeugt der Auszug aus dem 5-seitigen US Patent vom 5. Februar 1974. Der darin erwähnte Hurt hiess Zeno mit Vornamen, stammte aus Mumpf und leitete das technische Büro:

Uhrenfabrik Muros

Besitzer war Erwin Triebold. Die Produktion umfasste Stoppuhren, Damenuhren, Herrenuhren, Tischuhren, Wecker sowie Musik-Spielwerke, hergestellt in seinen Werkstätten in Mumpf im Säckingerhof, in Wittnau, St. Crois und Frick sowie durch Heimarbeitende. Zeitweise gab es um die 140 Beschäftigte. Diese produzierten vor allem für den europäischen, arabischen und amerikanischen Markt. Erwin Triebold betätigte sich auch politisch im kantonalen und auch eidgenössichen Parlament. Sodann erbaute er Mietwohnungen im Gartenviertel und Einfamilienhäuser auf der Waldwiese in Mumpf, vor allem für seine Angestellten. Der Betrieb in Mumpf bestand von 1939 bis 1957. Im Jahr 1940 erfolgte der Eintrag ins Schweizerische Handelsamtsblatt. Im Jahr 1958 verlegte Erwin Triebold die gesamte Produktion nach Frick in eine ungenutze Fabrikanlage. Doch die finanziellen und weltwirtschaftlichen Verhältnisse leiteten den Niedergang und die Übernahme von Muros durch ein Zürcher Unternehmen ein.

(Eintrag im Schweizerisches Handelsamtsblatt vom 0ktober 1958)

Zu Erwin Triebold ist im Historischen Lexikon der Schweiz (5) zu lesen:

24.10.1907 Grenchen, 13.9.1990 Rheinfelden, kath., von Grenchen. Sohn des Adolf Mathäus und der Lina geb. Zwahlen. 1940 Aline Gilomen, Tochter des Wilhelm Robert. 1939 gründete T. die Uhrenfabrik Muros in Mumpf, wo schon sein älterer Bruder Robert in der gleichen Branche tätig war. T. beschäftigte in der Blütezeit bis zu 140 Personen. 1957-58 verlegte er die Firma nach Frick. In den 1960er Jahren geriet er in wirtschaftl. Schwierigkeiten und verkaufte die Fabrik an die Zürcher Fam. Schulthess, die den Betrieb 1993 schloss. T. war 1946-61 Gemeindeammann von Mumpf, 1945-53 freisinniger Aargauer Grossrat und 1947-55 Nationalrat.

Neben seiner politischen Tätigkeit regte er das gesellschaftliche Leben an:

- Als Mitglied im Obstbauverein, wo er mit der Abnahme der Obsterzeugnisse durch sein Handelshaus gleich noch das Geschäftliche verband,

- als Förderer des Mumpfer Turnwesens,

- als bestimmendes Mitglied im Verkehrs- und Verschönerungsverein und

- als spendabler Mensch bei vielen Gelegenheiten, z.B. als Spender eines neuen Uhrwerkes im Kirchturm.

- Als Mitglied im Obstbauverein, wo er mit der Abnahme der Obsterzeugnisse durch sein Handelshaus gleich noch das Geschäftliche verband,

- als Förderer des Mumpfer Turnwesens,

- als bestimmendes Mitglied im Verkehrs- und Verschönerungsverein und

- als spendabler Mensch bei vielen Gelegenheiten, z.B. als Spender eines neuen Uhrwerkes im Kirchturm.

Die Produkte von „Muros“ sind reichhaltig dokumentiert. So existieren auch Patenteingaben sowohl von Uhrwerken wie auch von Musikdosen. (6)

Patent 322340: Tischuhr

Patent 305645: Armbanduhr Herren

Patent 296364: Federloses Musikspielwerk

Patent 299813: Sparkasse mit Spieldose

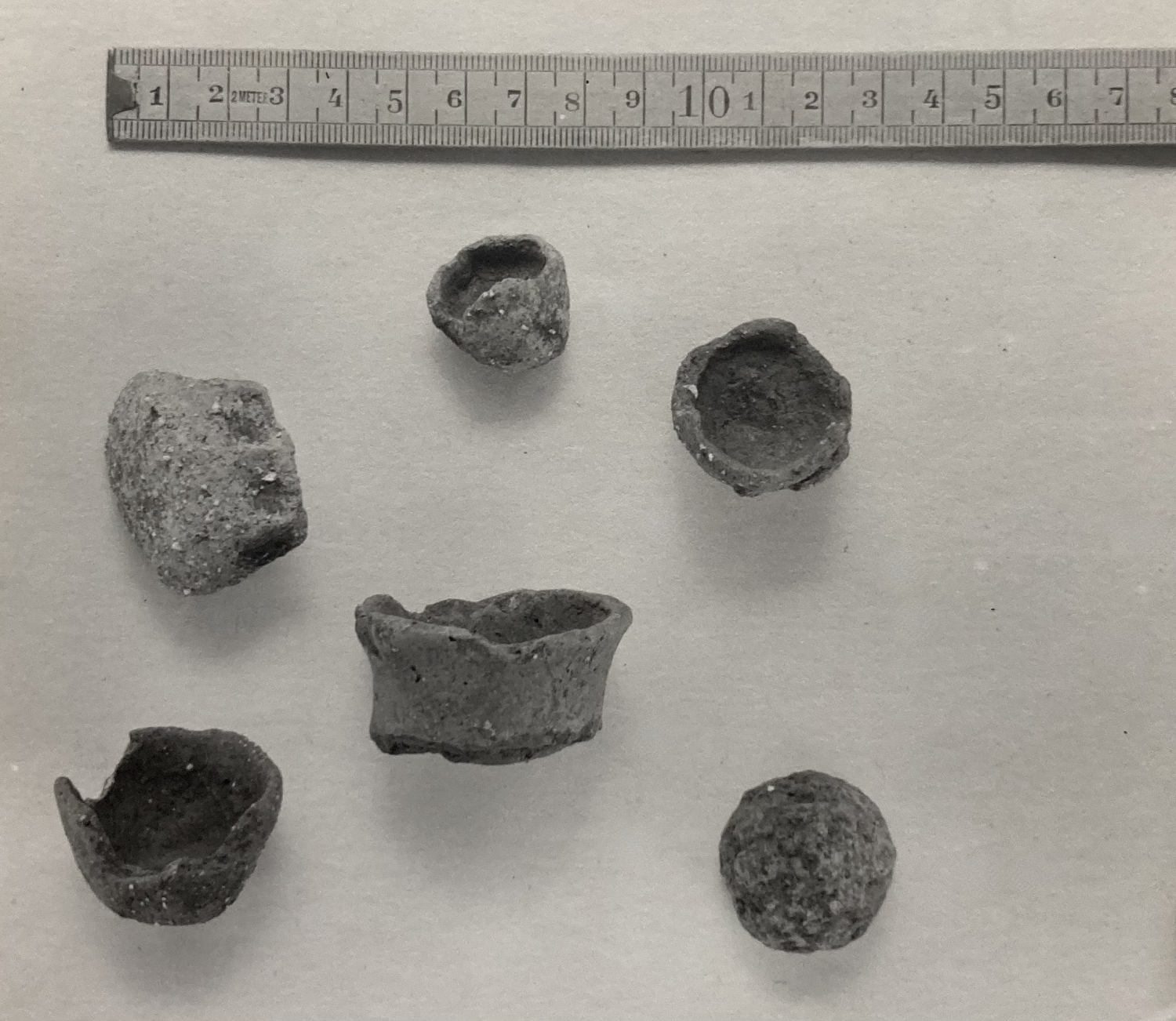

Uhrenterminage Gut

Besitzer Rudolf Gut nannte seinen Betrieb „Uhrenterminage“. Gegründet hatte er ihn 1954, der Handelsregistereintrag erfolgte am 16. Mai 1960. Seine Uhrmacherlehre absolvierte er bei Erwin Triebold in der „Muros“, wo er bald als Uhrmacher-Chef und dann als Chef der Stiftankerabteilung beschäftigt war. (7) Er bildete sich auch weiter, um dann 33-jährig selbständig zu werden.

Beim Bau seines Einfamilienhauses an der Hauptstrasse im Jahr 1954 schräg gegenüber der AGON richtete er im 1. Stock sein erstes Atelier ein. Als die Familie Gut grösser wurde, erstellte er 1961 nebenan einen Werkstattbau mit gegen zehn Arbeitsplätzen. Dazu beschäftigte sein Betrieb bis acht Heimarbeitende.

1 Zifferblätter in verschiedenen Grössen

2 Unruhwaage für die Kontrolle der erfolgten manuellen Anpassung der Unruh.

3 Uhrenpräzisionswerkzeug

4 Mechanisches Uhrwerk

5 Werkzeuge und Uhrenzubehör auf dem Arbeitstisch

2 Unruhwaage für die Kontrolle der erfolgten manuellen Anpassung der Unruh.

3 Uhrenpräzisionswerkzeug

4 Mechanisches Uhrwerk

5 Werkzeuge und Uhrenzubehör auf dem Arbeitstisch

Als Termineur übernahm er Aufträge für grosse Firmen wie Agon und Jowissa. Es waren vor allem unbekannte Marken, die von den damaligen Uhrenhändlern meistens nach Amerika geliefert wurden. Die Auftraggeber besorgten ihm die Uhrteile wie Zeiger, Zifferblätter und Kronen, die eigentlichen Uhrwerke lieferte die Ronda in Lausen. Die Terminage erstellte Marken-Serien zwischen 1000 und 15’000 Stück. Rudolf Gut organisierte und kontrollierte die Montagearbeiten durch seine Arbeiterinnen und Arbeiter im Atelier und bei der Heimarbeit. Er hatte aber nicht für die Werbung und den Verkauf aufzukommen und vermochte trotzdem Arbeitsplätze und Verdienste zu garantieren. Das

Rechnungswesen mit Lohnauszahlungen und Buchhaltung besorgte seine Frau Margrit Gut-Brenner.

Rechnungswesen mit Lohnauszahlungen und Buchhaltung besorgte seine Frau Margrit Gut-Brenner.

Quellen:

Mumpfer Fähri 2003

Auskünfte durch Hugo Hänggi

Auskünfte durch Veronika Lang-Gut

(1) watch-wiki.org, Uhrenhersteller unter „A*

(2) Historisches Lexikon der Schweiz/Uhrenindustrie, Version vom 11.08.2020

(3) Agon Movement – Citron Swiss Watch | Timeless Timepieces https://

timelesstimepieces.wordpress.com

(4) Aus dem dänischen Registrierungsjournal für Marken und gemeinsame Marken.

(5) Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 07.01.2014.

(6) Espacenet www.epo.org, Erwin Triebold eingeben.

(7) Arbeitszeugnis vom 29.12.1952 durch E. Triebold Muros, im Familienarchiv.

Fotos Uhrenterminage: Veronika Lang-Gut

Autor:

Gerhard Trottmann

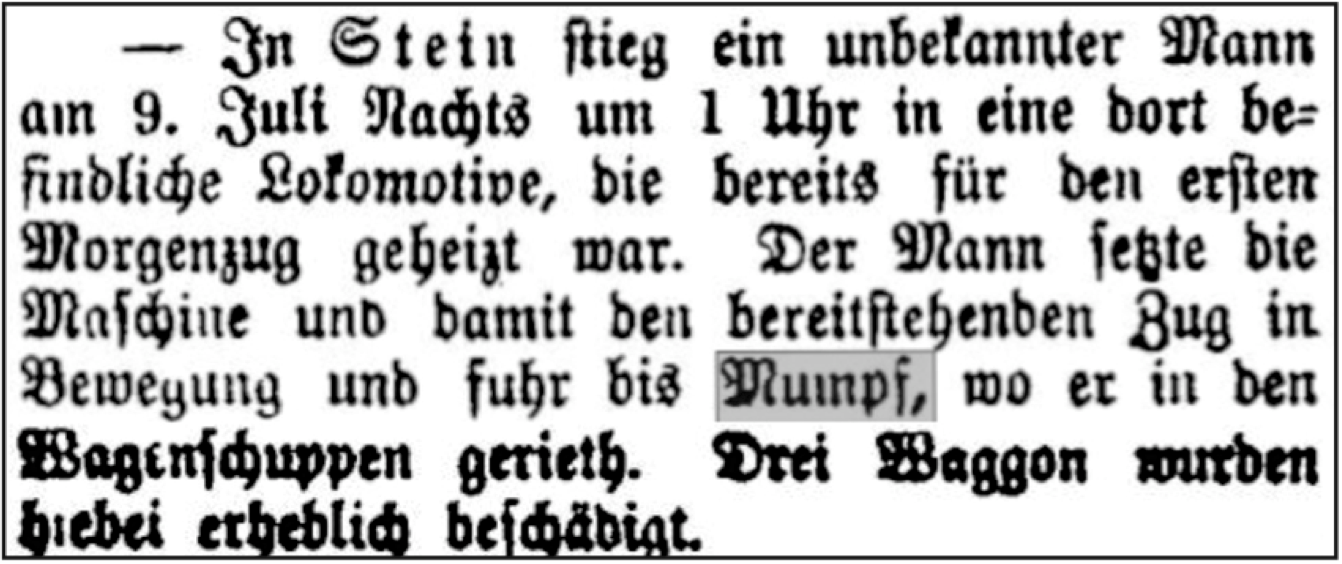

Mumpfer Bahn-Geschichte(n)

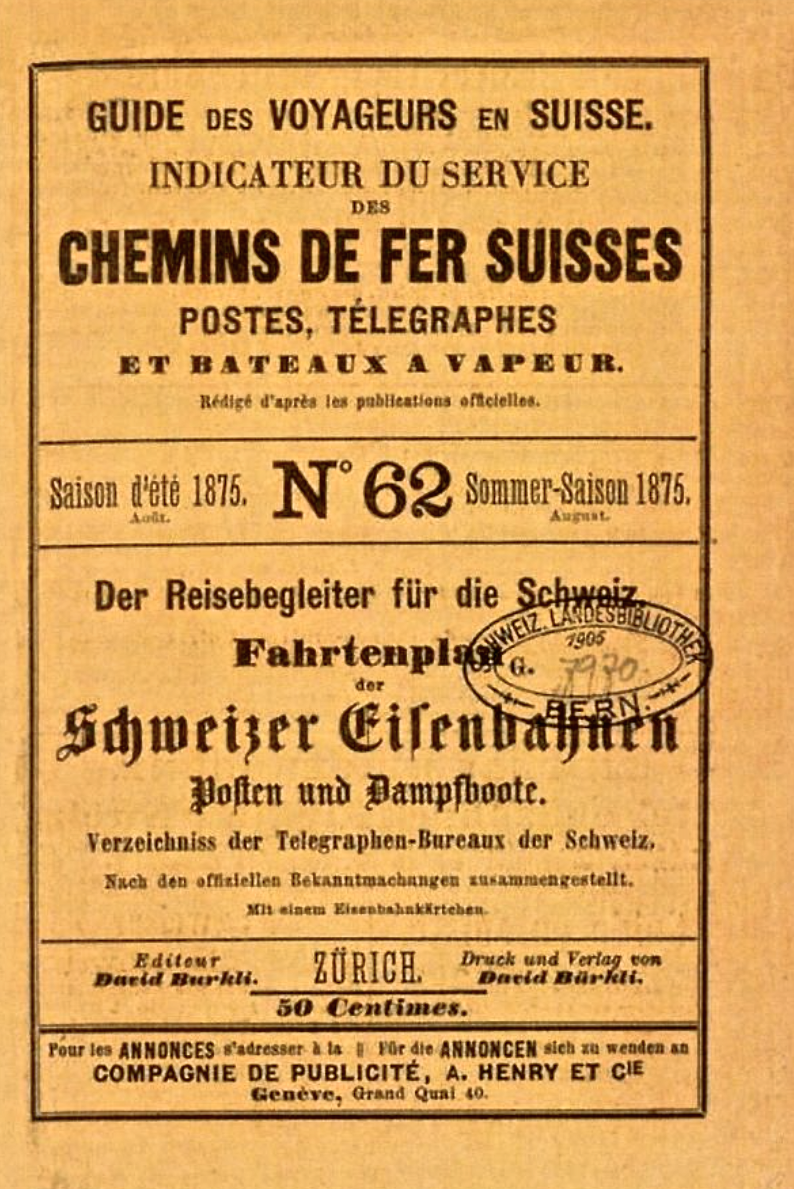

Die erste Schweizer Bahn bestand ab 1847 zwischen Zürich und Baden mit Linienführung auf der linken Limmatseite, genannt Spanisch-Brötlibahn. Dann entstanden in rascher Folge Linien wie Basel – Liestal (1854), Oerlikon – Romanshorn (1855), Yverdon – Morges (1855), Baden-Brugg (1856). Der Bau oblag privaten Bahngesellschaften: Jura-Simplon Bahn JS, Schweizerische Nordostbahn NOB, Schweizerische Centralbahn SCB, Gotthardbahn, Vereinigte Schweizerbahnen VSB. Die Gründung der SBB erfolgte erst 1902.

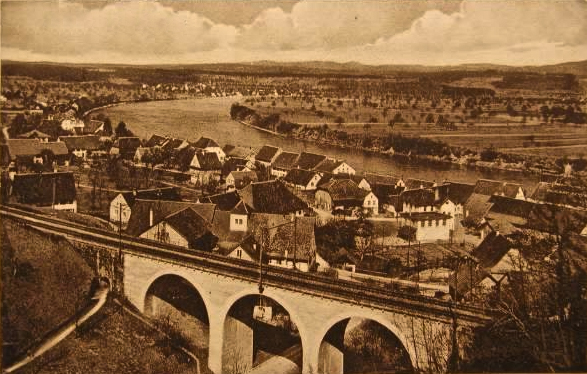

Mumpf wird Teil der Bözberglinie

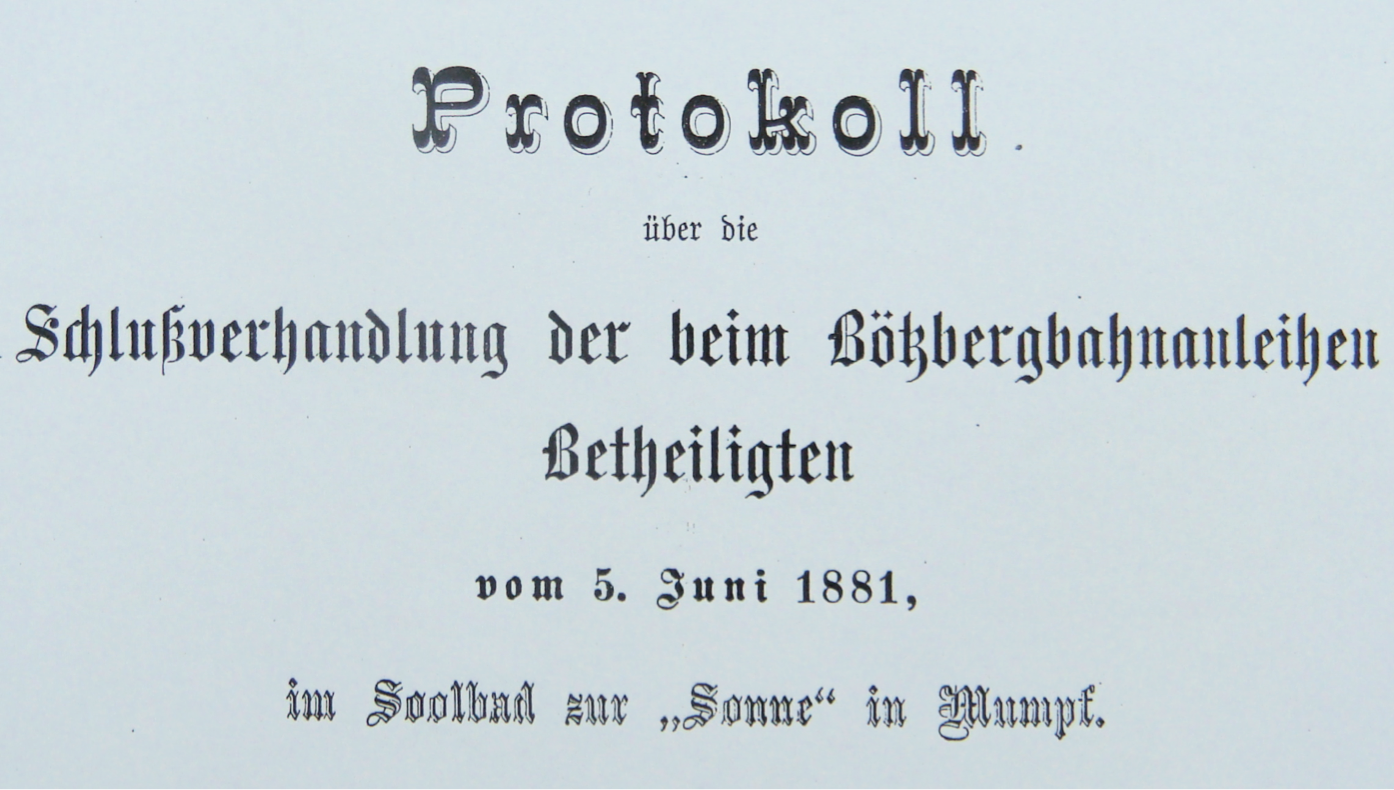

Nicht nur mit den Landflächen, sondern auch finanziell beteiligte sich Mumpf an der „Bötzbergbahn“ der beiden Gesellschaften „Schweizerische Nordostbahn“ und „Schweizerische Centralbahn“. Mumpf übernahm 1869 140'000 Franken und 1870 weitere 40'000 Franken an Obligationen. Schon fünf Jahre nach der Eröffnung der Bahnlinie 1875 wurden die Anleihen den Gemeinden zurückerstattet. Die Schlussverhandlungen dazu fanden am 5. Juni 1881 in Mumpf in der „Sonne“ statt. Die nunmehr wertlosen Obligationen wurden an der Versammlung in einem Paket verschlossen und mit dem Gemeindesiegel von Mumpf versehen, um es dann im Gemeindearchiv Rheinfelden zu lagern.

Nicht nur mit den Landflächen, sondern auch finanziell beteiligte sich Mumpf an der „Bötzbergbahn“ der beiden Gesellschaften „Schweizerische Nordostbahn“ und „Schweizerische Centralbahn“. Mumpf übernahm 1869 140'000 Franken und 1870 weitere 40'000 Franken an Obligationen. Schon fünf Jahre nach der Eröffnung der Bahnlinie 1875 wurden die Anleihen den Gemeinden zurückerstattet. Die Schlussverhandlungen dazu fanden am 5. Juni 1881 in Mumpf in der „Sonne“ statt. Die nunmehr wertlosen Obligationen wurden an der Versammlung in einem Paket verschlossen und mit dem Gemeindesiegel von Mumpf versehen, um es dann im Gemeindearchiv Rheinfelden zu lagern.

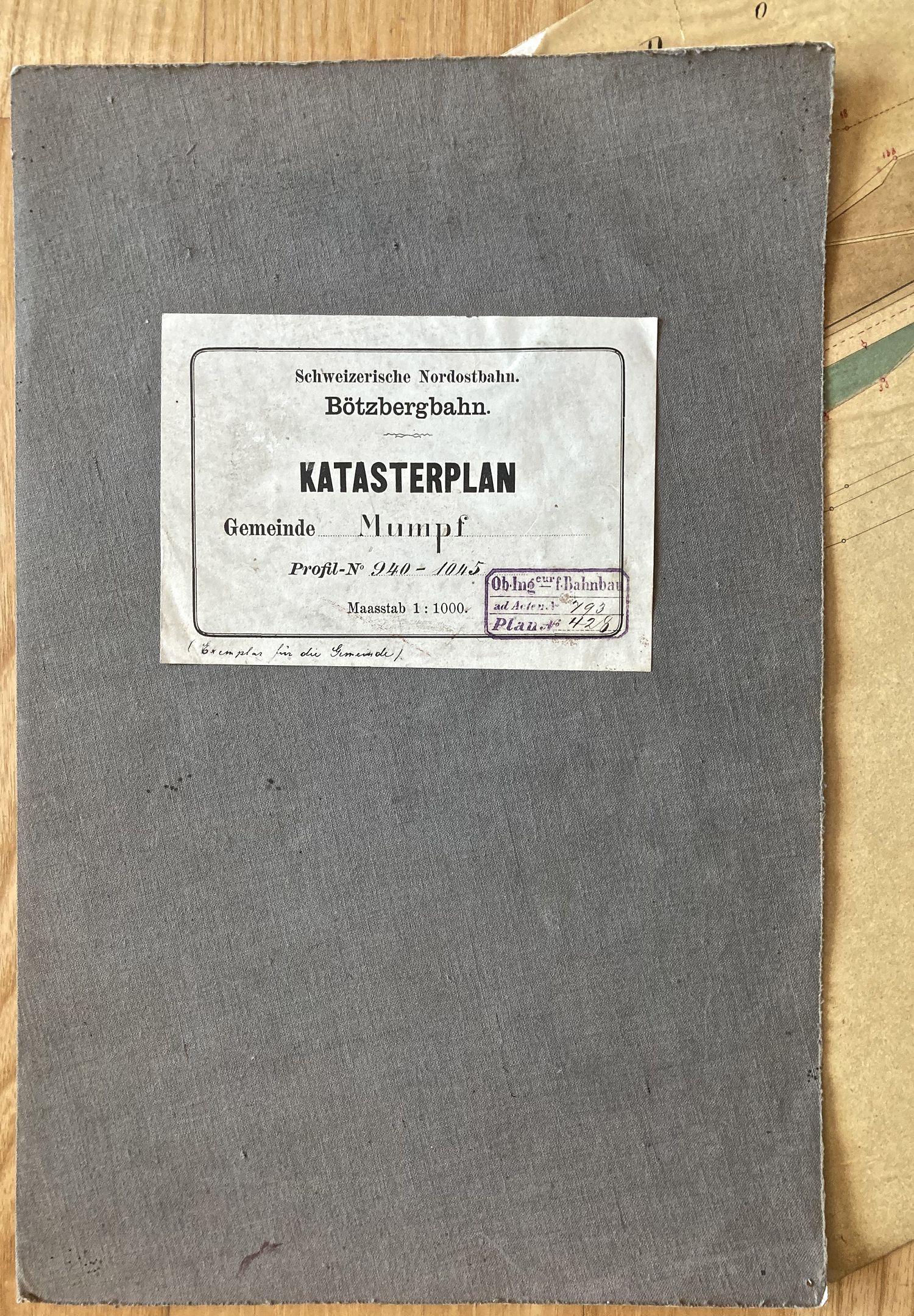

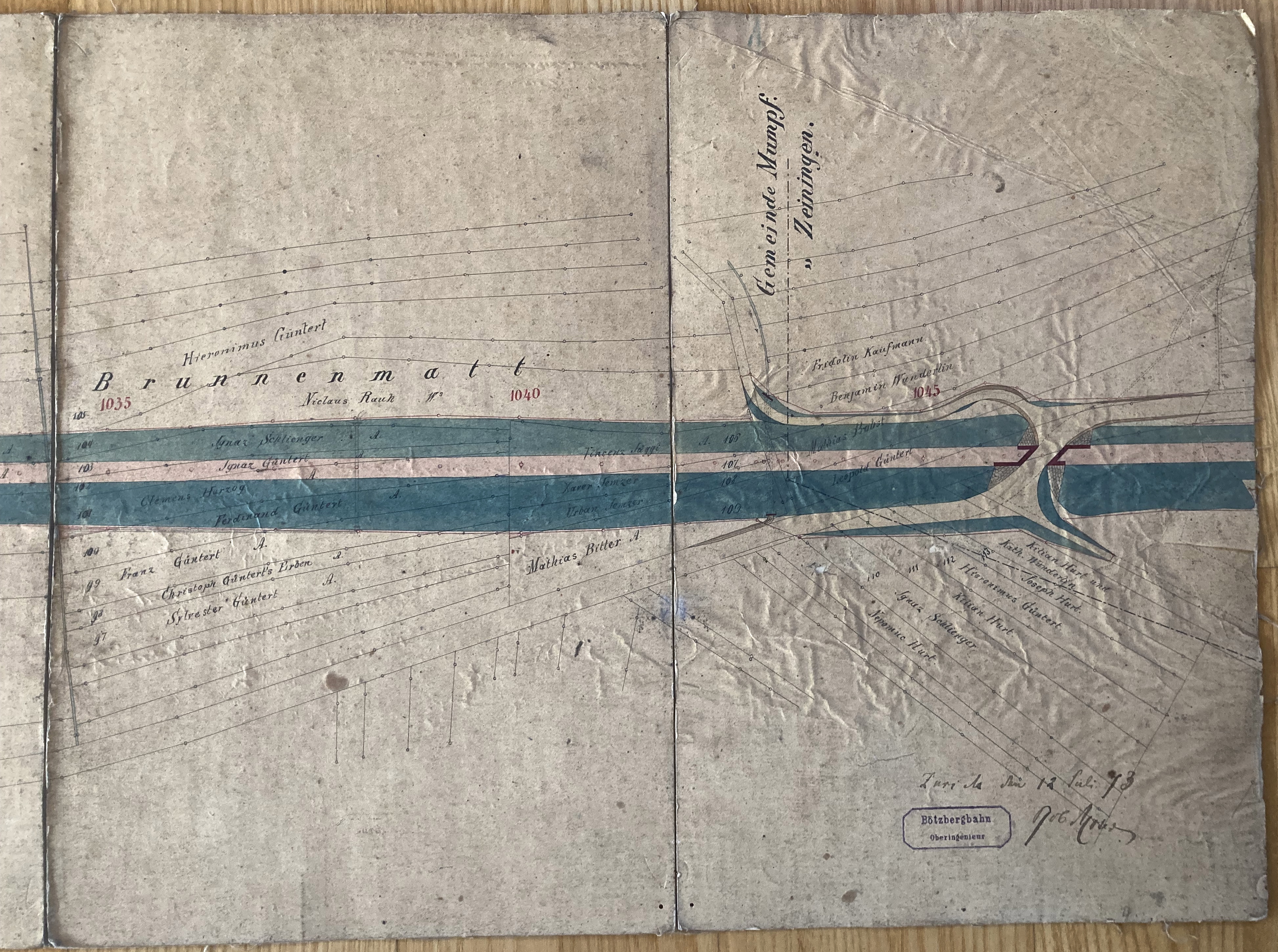

Der ausgelegte Plan hat eine Länge von 320 Zentimeter und wird im Gemeindearchiv aufbewahrt. Insgesamt 16 Einzelpläne sind zu einem Ganzen auf Segeltuch aufgeklebt.

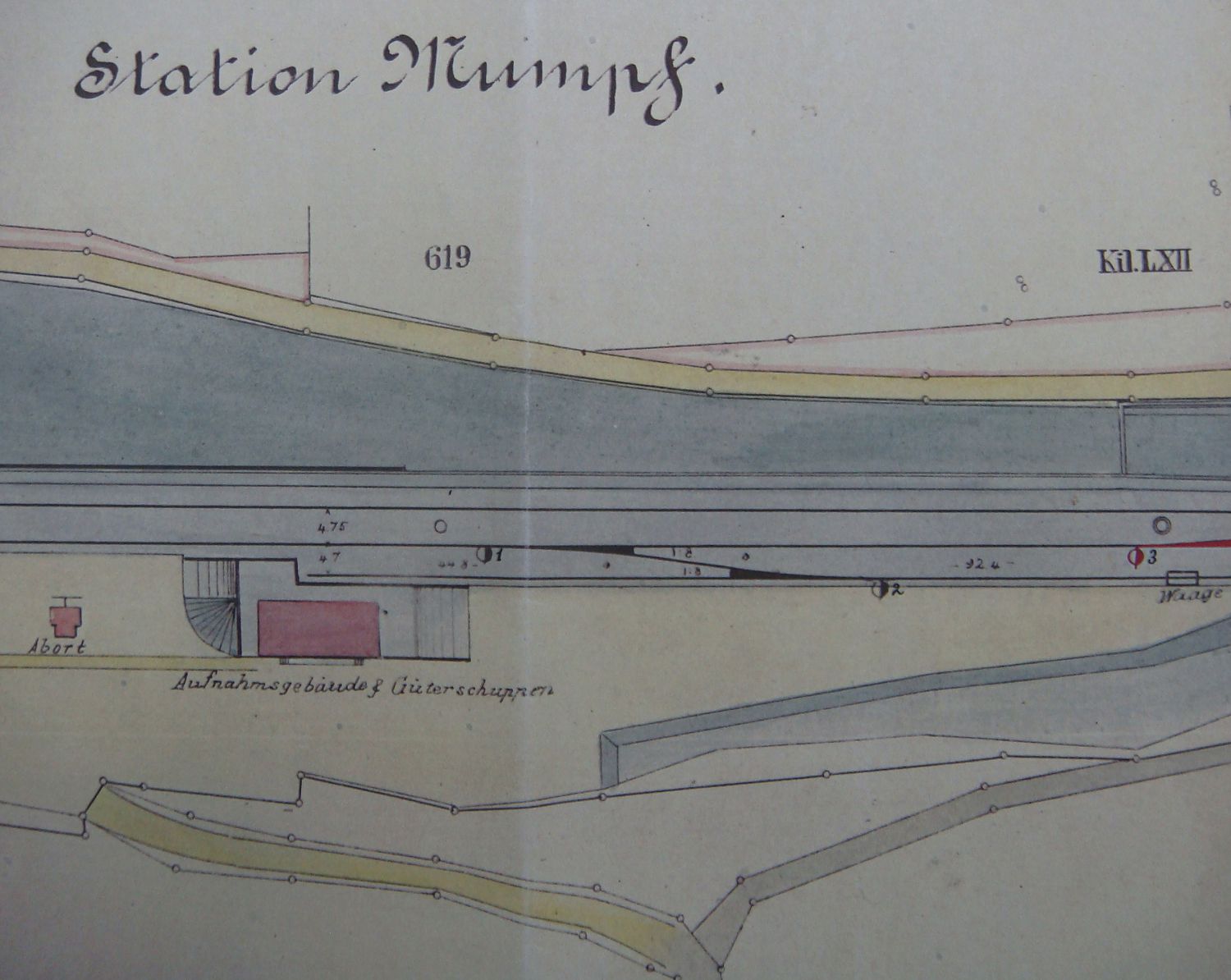

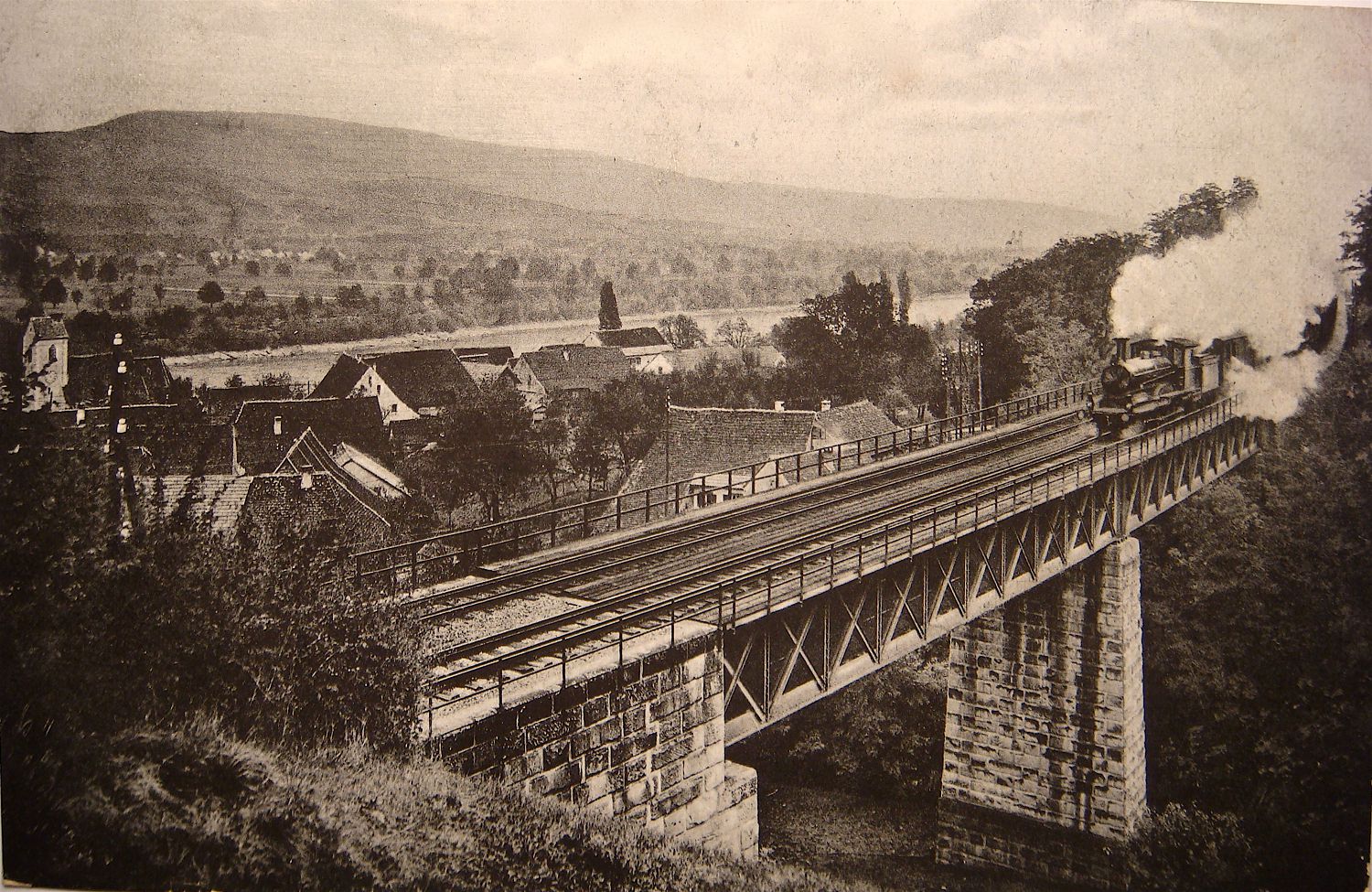

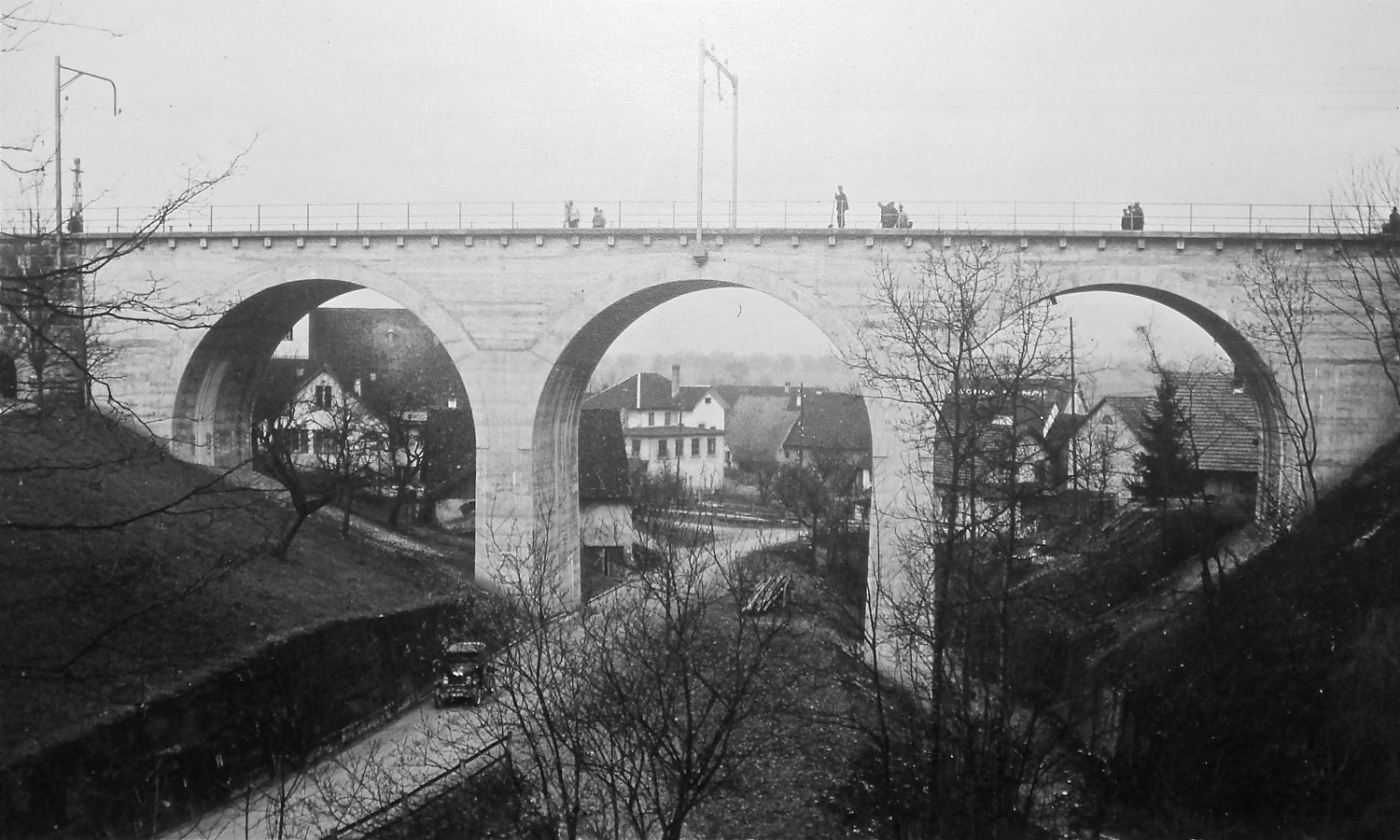

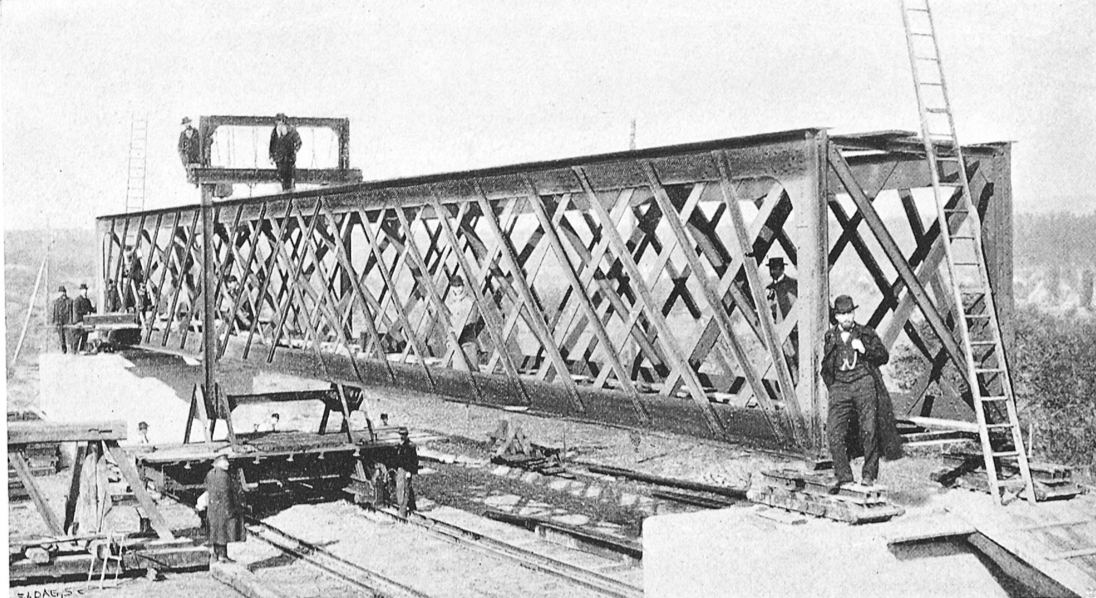

Anspruchsvolle Bauarbeiten bis zur Bahn-Eröffnung am 2. August 1875

Für die Planer stellte sich der Mumpfer Streckenteil als sehr anspruchsvoll heraus. Am Bahnhof musste der Hang angeschnitten und Material abgetragen werden. Für die Zufahrt zum Bahnhof und entlang des Chriesiberges wurde ein Damm aufgeschüttet. Das Material dazu musste von der Möhliner Höhe herangekarrt werden, in dem dort für das Bahntrassee ein drei Kilometer langer Graben ausgehoben wurde. In einem Rückblick stellte die Zeitschrift „Die Eisenbahn-Le chemin de fer“ (1) fest: „Zum Schlusse der Mittheilungen über die Erdarbeiten mag noch erwähnt werden, dass der 3600 Meter lange und 7 bis 13 Meter tiefe, 578 000 Cubicmeter enthaltende Einschnitt im Möhlinfeld vermittels englischen Arbeitsbetriebes in der verhältnismässig kurzen Zeit von 12 ½ Monaten ausgehoben wurde.“ Tatsächlich sah es auf den Baustellen sehr geschäftig aus, weil ja keine Maschinen im Einsatz standen, sondern Hunderte von Menschen und Dutzende von Pferden.

Oberhalb der Vordermatt: Unterführung zum Moos mit Blick zum Bahnhofgebäude. Dieser Durchgang ist nicht mehr vorhanden. Er ist nach 1970 ersetzt worden mit der Unterführung für die Verbindungsstrasse zum Kapf. (Photo: Archiv ETH)

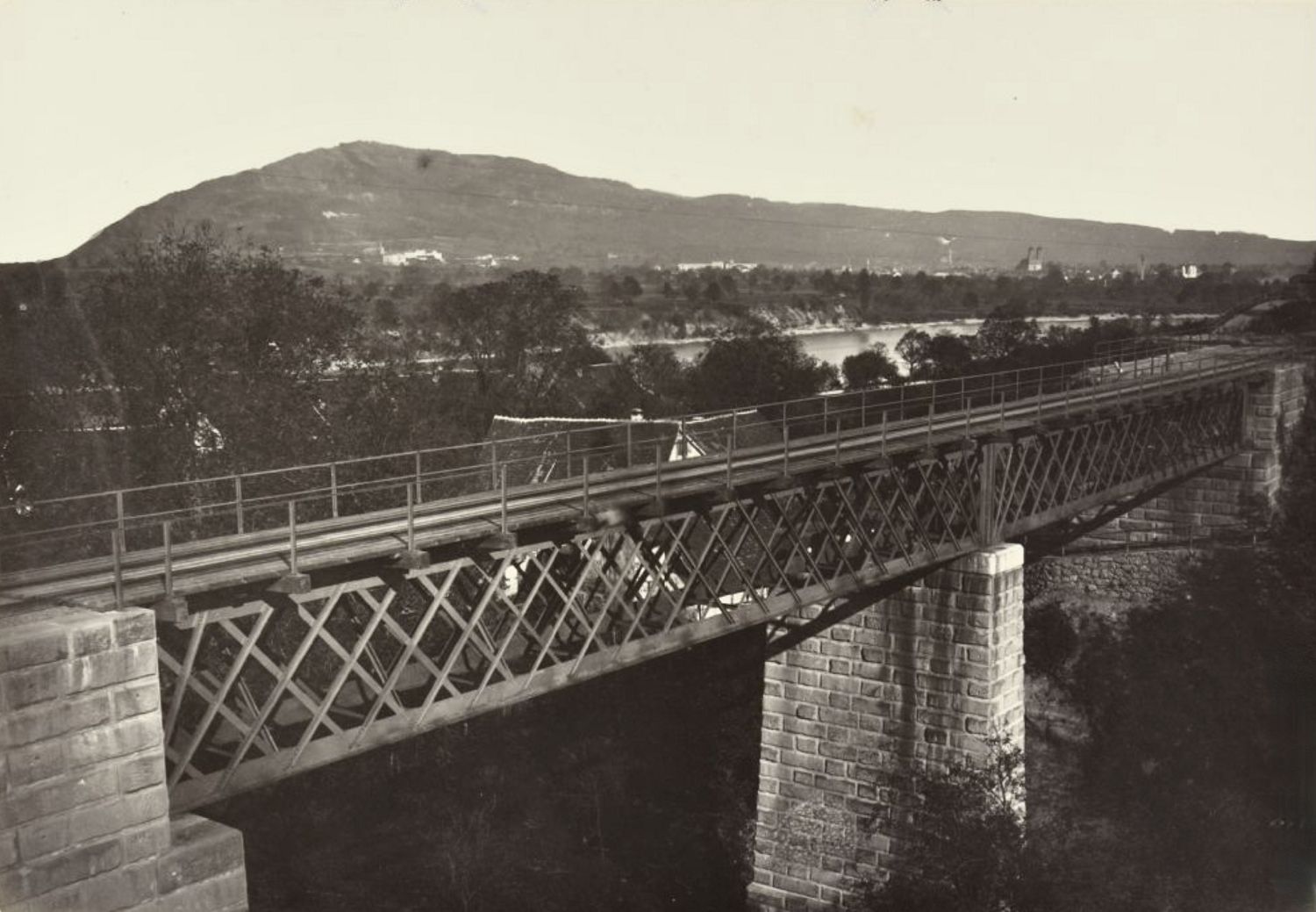

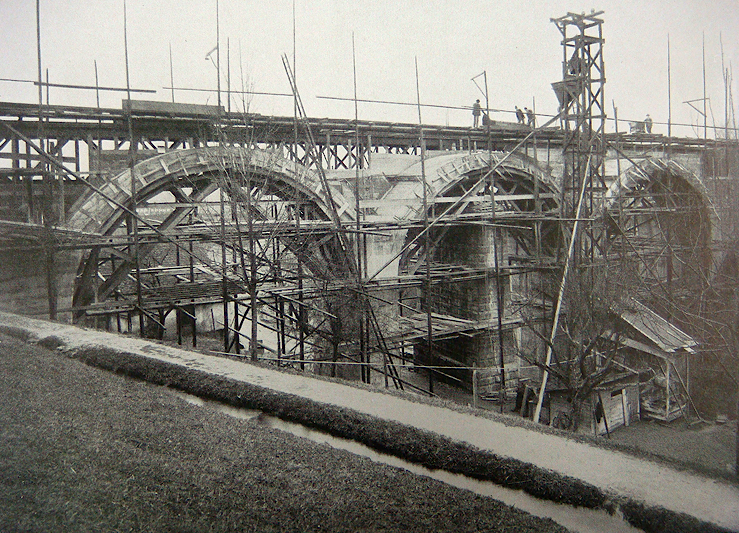

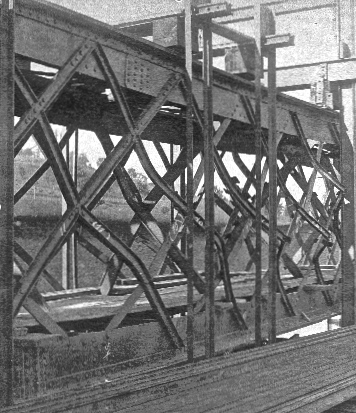

Bau der „Mühlebachbrücke“: Erkennbar ist das Bahntrassee von Stein-Säckingen her. Im Bild befindet sich der Mittelpfeiler, der die beiden Eisenelemente von den beiden Seiten her aufzunehmen hat. Das Widerlager oberhalb der Mühle ist erstellt, für den Bau des ostwärts gelegenen Lagers steht das Gerüst bereit. (Photo: Archiv ETH)

Die Stabilität der Hangbauten zeigte sich als das grosse Thema. Enorme Probleme stellte das ewig fliessende Hangwasser durch die schräg verlaufenden geologischen Schichten vom Chriesiberg und von der Mumpferflue her dar. Es bestand eine stete Gefahr von Hangrutschungen und Gleisverschiebungen. Sodann mussten die Verbindungen vom Dorf Mumpf zu den südlich gelegenen Matten, Rebgebieten und Wäldern sichergestellt werden mit

1. einem Bahnübergang mit Bahnwärterhäuschen oberhalb des heutigen Blumenrains

2. dem Durchlauf für den Mühlebach und den Fischingerbach

3. den Unterführungen zum Kapf, zur Waldwiese und zum Moos sowie

4. der Überführung zur Schönegg.