Der römische Meilenstein

Die Fundstelle des Meilensteins (roter Pfeil) vom Jahr 1876 im Mumpfer Bann trägt den Flurnamen Obdorf. Sie liegt ein paar Meter östlich des heutigen Camping-Platzes.

Die Fundstelle des Meilensteins (roter Pfeil) vom Jahr 1876 im Mumpfer Bann trägt den Flurnamen Obdorf. Sie liegt ein paar Meter östlich des heutigen Camping-Platzes.

Die Masse des Steines:

– Höhe 60 Zentimeter,

– Durchmesser ca. 50 Zentimeter

– Buchstabenhöhe 6–8 Zentimeter

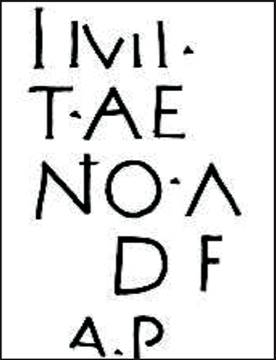

Die nicht mehr vollständig erhaltene Inschrift wird durch die Forschung wie folgt ergänzt:

IMP(eratori caesari)

T(ito) AE(lio Hadriano Antoni-)

NO A(ugusto pio consuli)

D(esignato) P(atri Patriae)

A(ugusta) R(aurica)

– Höhe 60 Zentimeter,

– Durchmesser ca. 50 Zentimeter

– Buchstabenhöhe 6–8 Zentimeter

Die nicht mehr vollständig erhaltene Inschrift wird durch die Forschung wie folgt ergänzt:

IMP(eratori caesari)

T(ito) AE(lio Hadriano Antoni-)

NO A(ugusto pio consuli)

D(esignato) P(atri Patriae)

A(ugusta) R(aurica)

Forschende vermuten, dass der Meilenstein zu Ehren von Kaiser Titus Aelius Hadrianus Antonius Pius (138–161 n.Chr.) gesetzt wurde. Er ist einer der zahlreichen Meilensteine zwischen AUGUSTA RAURICA (oder AUGUSTA RAURACUM) und VINDONISSA (Brugg). Er ist im Fricktaler Museum in Rheinfelden ausgestellt. Eine Meilenangabe ist nicht (mehr) ersichtlich.

Die römische Burganlage in der Burgmatt

Das spätrömische Befestigungssystem von Helvetien gegen Norden und Nordosten im Zeitraum 200 - 500 n. Chr. war nach der Geschichtsdeutung gegen die Germanen oder Alamannen gerichtet. Am linken Rheinufer von Basel bis zum Bodensee gab es aus diesem Grunde eine Kette von Wachttürmen. Als ab 1902 die Gemeinde Mumpf die Wasserversorgung erstellte, kamen im Gebiet vom Gasthof Anker Fundamente einer römischen Anlage zum Vorschein. Diese umfasste zwei Wachttürme mit Proviantstation, Vorratslager, Bäckerei, Pferdestallungen, Bad, Warte und Strassensperre. Die Anlage befand sich hart am Rhein.

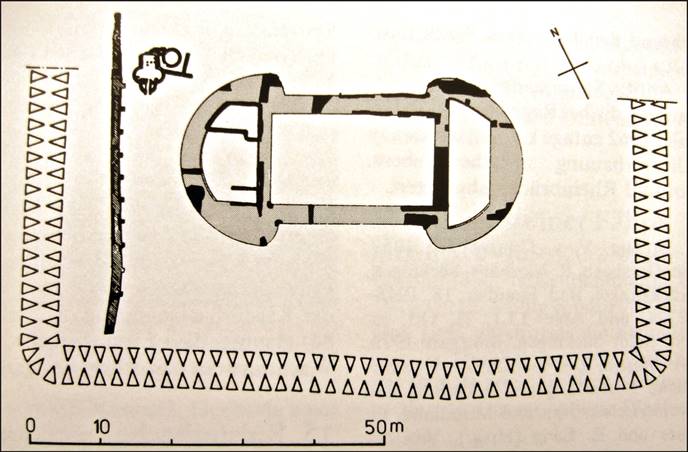

Die folgenden Zeichnungen basieren auf den Ausgrabungen und Forschungen seit 1913.

Gelb markiert ist das heutige Gebäude samt Überdachung zwischen den beiden Trakten des Gasthofs Anker. Er steht also auf den Fundamenten einer römischen Magazinstation mit dem Hauptbau von 17.50 x 26 Meter, hallenartig erstellt, mit 2 halbrunden Treppentürmen, (Radius 11.75 m), unterkellert, mit einem Spitzgraben 19 Meter vom Bau entfernt (1.70 Meter tief und 5–7 Meter breit). Entdeckt wurde auch der Rest einer Umfassungsmauer eines früheren Gutshofes. Zu diesem gehörte auch noch eine Badeanlage. Ihre Grundrisse sind praktisch noch total erhalten. Als weitere Funde sind verzeichnet: Bruchstücke von römischen Ziegeln, der Bronze-Beschlag eines Gürtels, drei Münzen zu Gratian (Kaiser von 367 - 383), zwei Münzen zu einem unbekannten Kaiser, Tonscherben, Römischer Fingerring, vier Münzen zu Magnus (383 - 388).

Zwei Gesamtpläne der Burg zeigen die Reste der Umfassungsmauer eines früheren Gutshofes in westlicher Richtung, die Lage der Badenalage sowie der umgebende Graben bei der Skizze rechts:

Zwei unterschiedliche Versuche zur Rekonstruktion vom befestigten Magazinbau:

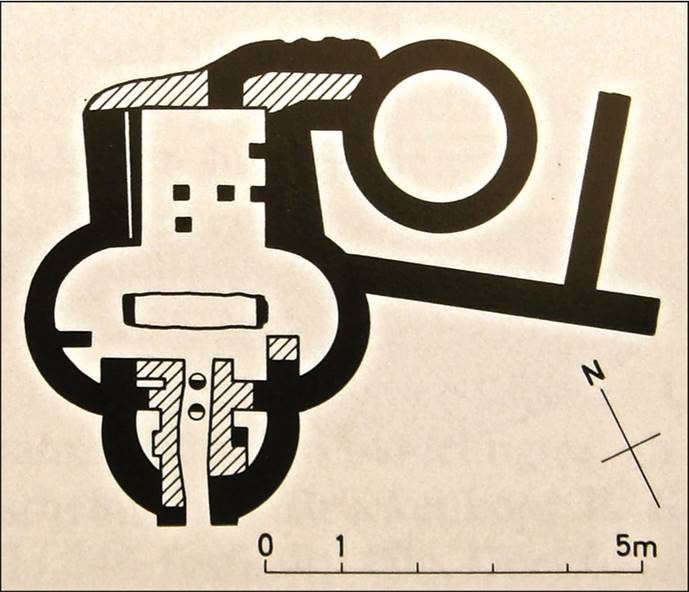

Die römische Badeanlage

Diese Badeanlage könnte zu einem früheren Gutshof, einer villa rustica, gehört haben. Was zeigt der Grundriss dieser Baute? Gegen Süden besteht sie aus drei Apsiden, also drei halb- runden Nischen, möglicherweise mit Kuppeln überdacht. Im Norden schliesst sich ein rechteckiger Raum an, was dann eine kreuzförmige Anlage ergibt. Die südliche Apsis wird von einem Feuerkanal durchquert. In den beiden andern Apsiden dürften sich gemauerte Badewannen befunden haben. Der Eingang könnte in der westlichen Wand des rechteckigen Raumes, der Ausgang zum Hof in der Ostwand gewesen sein. Im Hof dann ein rundes Bauwerk von nicht ganz zwei Metern Durchmesser, was als Dampfbad, überdacht mit einer Kuppel gedeutet wird.

Diese Badeanlage könnte zu einem früheren Gutshof, einer villa rustica, gehört haben. Was zeigt der Grundriss dieser Baute? Gegen Süden besteht sie aus drei Apsiden, also drei halb- runden Nischen, möglicherweise mit Kuppeln überdacht. Im Norden schliesst sich ein rechteckiger Raum an, was dann eine kreuzförmige Anlage ergibt. Die südliche Apsis wird von einem Feuerkanal durchquert. In den beiden andern Apsiden dürften sich gemauerte Badewannen befunden haben. Der Eingang könnte in der westlichen Wand des rechteckigen Raumes, der Ausgang zum Hof in der Ostwand gewesen sein. Im Hof dann ein rundes Bauwerk von nicht ganz zwei Metern Durchmesser, was als Dampfbad, überdacht mit einer Kuppel gedeutet wird.

Die Mumpfer Magazinstation ist im Kulturgüterschutzinventar des Bundes als Objekt von nationaler Bedeutung eingestuft.

Quellen:

- Walter Drack: Die spätrömische Grenzwehr am Hochrhein; 13. Archäologischer Führer der Schweiz

– S. Burkart: Die römischen Befestigungen am Rhein von Mumpf bis Kaiseraugst; Anzeiger für schweizerische Altertumskunde, 1903

– Peter-A. Schwarz (Uni Basel), Jahresbericht der Vindonissa-Professur 2018, Seiten 135 bis 139

- Vom Jura zum Schwarzwald, 93. Jahrgang 2019, Seiten 7 bis 31

Autor:

Gerhard Trottmann