„Jungsteinzeit“ bezeichnet die Epoche der Menschheit, die den Übergang vom Nomadenleben zu den sesshaften Kulturen darstellt. In unserer Gegend begann die Jungsteinzeit ab 5000 vor Christus.

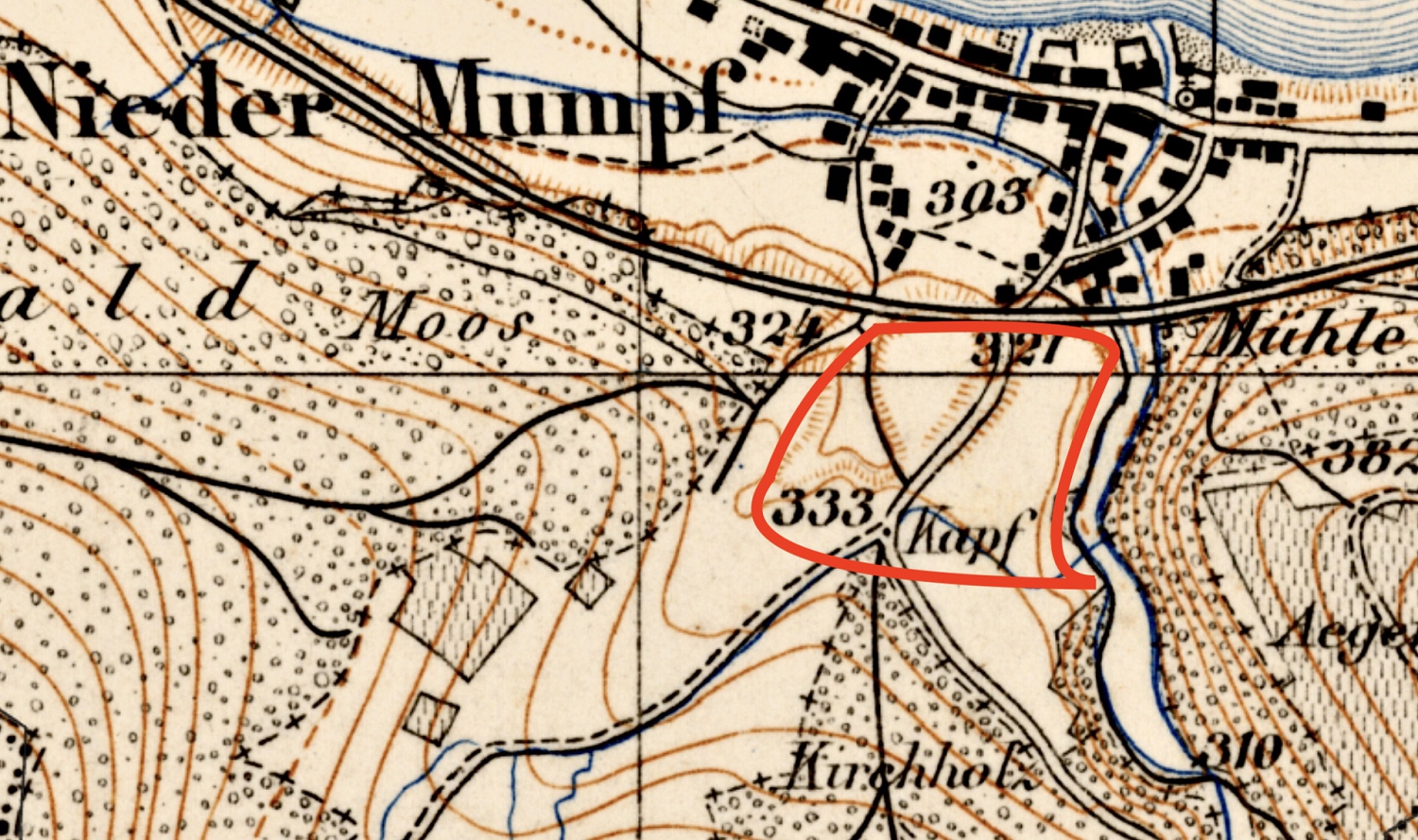

Dem Gebiet Mumpfer Kapf kommt für die Forschungen zur Jungsteinzeit (Neolithikum) eine grosse Bedeutung zu. Archäologe Christian Harb beschreibt den Kapf als „eine intensiv besiedelte Geländeterrasse am Rhein“. (1)

Die Menschen hausten in Lehmhütten oder Wohngruben und hatten schon viele Werkzeuge zum täglichen Leben entwickelt. Möglicherweise besassen sie sogar Werkstätten zur Herstellung von Werkzeugen aus Stein und anderen Materialien.

Sie legten Felder und Weiden an, entwickelten den Ackerbau, zähmten wilde Tiere zu Haustieren, trieben den Hausbau weiter und verfeinerten die Herstellung von Werkzeugen. Sie begannen also, ihre Umwelt vielfältig zu nutzen und zu gestalten.

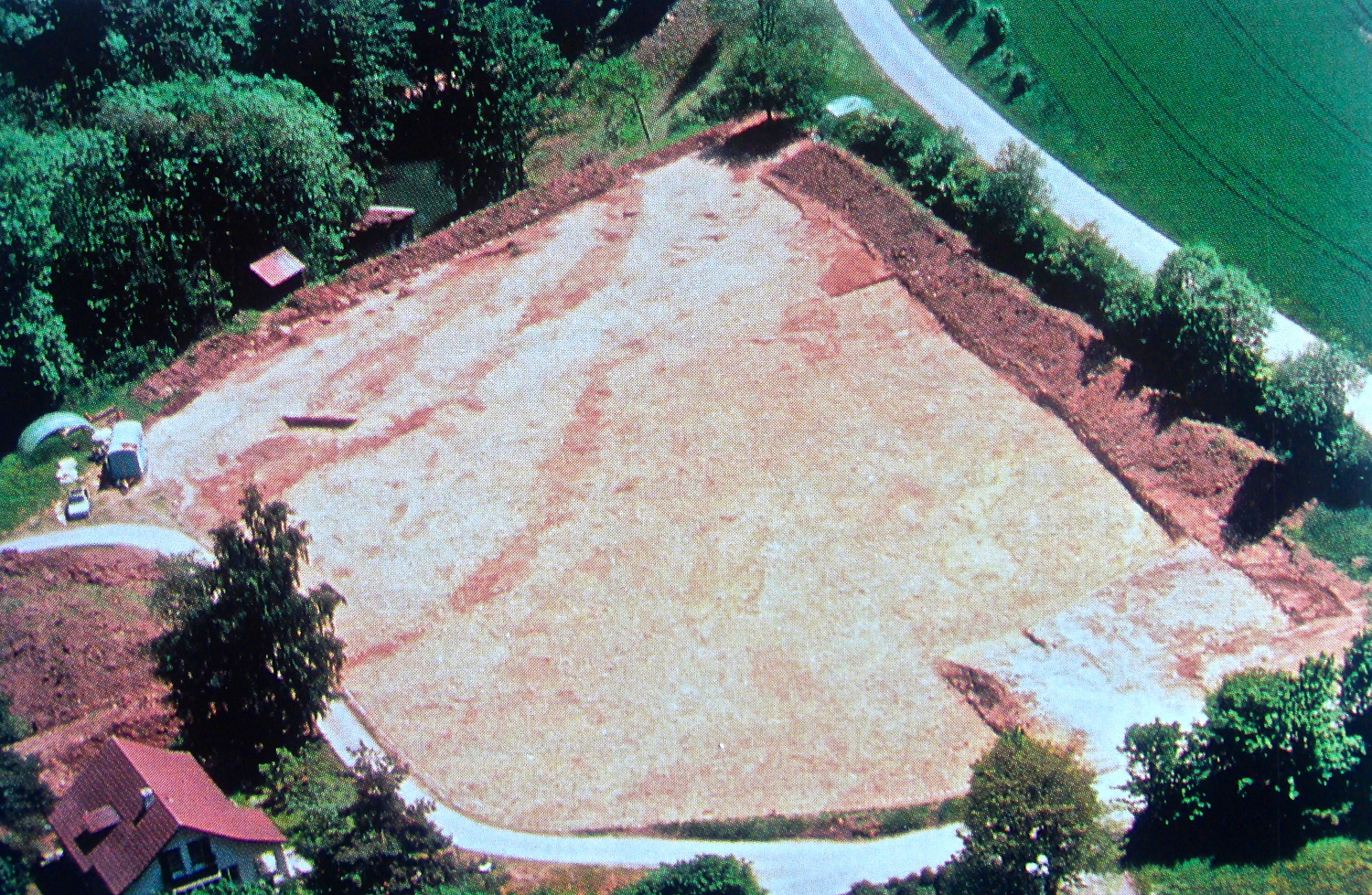

Die Geländenase vom Kapf bot den Menschen ideale Verhältnisse. Hier waren sie geschützt vor dem Hochwasser des Rheins und des Tal-Baches. Frisches Quellwasser lieferte ihnen der heutige Kapfbach. Für den Ackerbau war genügend ebenes Land vorhanden. Der Wald hielt das Bauholz für die Häuser und Palisaden bereit. Grabungen in den Jahren 1933, 1935 und 1991 ergaben, dass etwa 3000 vor Christus auf diesem Gelände Siedlungen erbaut wurden. Baurückstände und Abfallgruben gaben Geheimnisse ihres Lebens frei.

Beim nordöstlichen Rand vom heutigen Sportplatz der Schule, am Kapfweg, fanden 1933 und 1935 die Grabungen mit Pfarrer Burkart statt. Er legte eine Abfallgrube frei, welche viele Werkzeuge und Fragmente von Gebrauchsgegenständen und sogar Getreide ans Tageslicht brachte. (2)

Die Grabungen 1990/91 der Archäologie Aargau widmeten sich vor allem den Wohnhäusern. Sie befanden sich auf der Gelände-Ebene über dem Fischingerbach. Die Forschungsresultate ergaben Erkenntnisse zur Anordnung und Konstruktion der Häuser, zu den Baumaterialien und zu den verschiedenen Palisadenlinien. Unter den Funden sind Tonscherben der „Horgener- und der Schnurkeramikkultur“ nachgewiesen.

Die Siedlungen wurden in Etappen erstellt und jeweilen von 70 bis 80 Menschen bewohnt. Diese bauten Gräben, Walle und Palisaden um das kleine Dorf. Der Zaun aus Pfählen und Ästen war ein Schutz gegen eindringende oder davon laufende Tiere. Die Skizze (3) zeigt die Vorstellung einer Anordnung, ist jedoch nicht wissenschaftlich belegt.

Die Häuser

Die Häuser in der Jungsteinzeit wurden erbaut aus Holzstämmen, Stein und Lehm, meist in der Form eines bis 20 Meter messenden Langhauses. Die Wände, aussen gestützt durch Holzpfähle, bestanden als Flechtwerk aus Geäst und waren mit Lehm ausgefüllt und verputzt. Der Boden war aus gestampfter Erde, teils mit Tierhäuten ausgelegt. Das Dach wurde vor allem aus Baumstämmen, Stroh und Schilf hergestellt. Fenster besassen die Räume keine, nur einen Eingang, der genug Licht einliess für die Arbeiten im Inneren. Eine Feuerstelle in der Hausmitte diente dem Kochen und der Wärme. Geschlafen wurde im hinteren Teil, wo es dunkel war. Die

Lebensdauer eines solchen Langhauses wird auf etwa 10 Jahre geschätzt.

Die Siedlungsebene wurde in Etappen bebaut. Dies bedeutet: die alten Bauten wurden einfach verlassen und ihrem Zerfall preisgegeben. Etwas verschoben baute man dann die Siedlung samt Schutzeinrichtungen wieder auf.

Die Ernährung

Zwar ging die Jagd auf wilde Tiere trotz Viehzucht und Viehhaltung weiter. Dies bedeutete wertvolle Nahrung und Felle zur Bekleidung. Doch die Tierhaltung bedeutete auch, dass die Verpflegung nicht mehr dem Zufall überlassen war. Aus ungezähmten Schafen, Wildsäuen, Ziegen, Hühnern und Wölfen entstanden die Haustiere. Sie gewöhnten sich an die Menschen, weil sie sich füttern liessen und auch, weil sie angebunden wurden. Aus dem Wolf entstand der Hund, der für die Bewachung zuständig wurde.

Getreide kochte man in Töpfen, oft vermischt mit Milchprodukten und gelegentlich mit Fleisch. Gesammeltes Wildobst und Pflanzenblätter als Gemüse gehörten ebenso in die Eintopfgerichte. Auch Fische aus dem Rhein standen wohl auf dem Speiseplan.

Der Ackerbau ergab immer bessere Getreidesorten, stetig weiter entwickelt aus den grossen Körnern der Gräser. Das Korn mussten ja gemahlen werden, um daraus Mehl zu erhalten. Auf einem grossen Mahlstein mit einer leicht nach unten gewölbten Fläche legte man die Getreidekörner aus. Mit einem rundlichen Klopf-Stein wurden die Körner dann aufgeschlagen und verrieben, indem dieser vor- und zurückgeschoben wurde.

Die Kleidung

Durch die Züchtung von Kühen und Schafen ergaben sich auch Felle und Wolle. Die Kleidung spielte eine immer wichtigere Rolle in der Jungsteinzeit. Die Menschen lernten sich besser zu schützen gegen Kälte und Nässe.

Aus der Schafwolle und den Flachsfasern lernte man mit Handspindeln Fäden zu spinnen. Der Webrahmen wurde erfunden, um mit den Fäden Stoffe herzustellen.

Weiterentwicklung der Werkzeuge

Steine, Knochen, Geweihe und Elfenbein dienten in der Altsteinzeit als Materialien für Werkzeuge wie Schaber, Faustkeil, Klinge, Speerspitze, Stichel, Handbeil und Keule. Sie dienten den altsteinzeitlichen Menschen in der Jagd, der Bearbeitung der Jagdbeute, der Nahrungszubereitung und der Verteidigung.

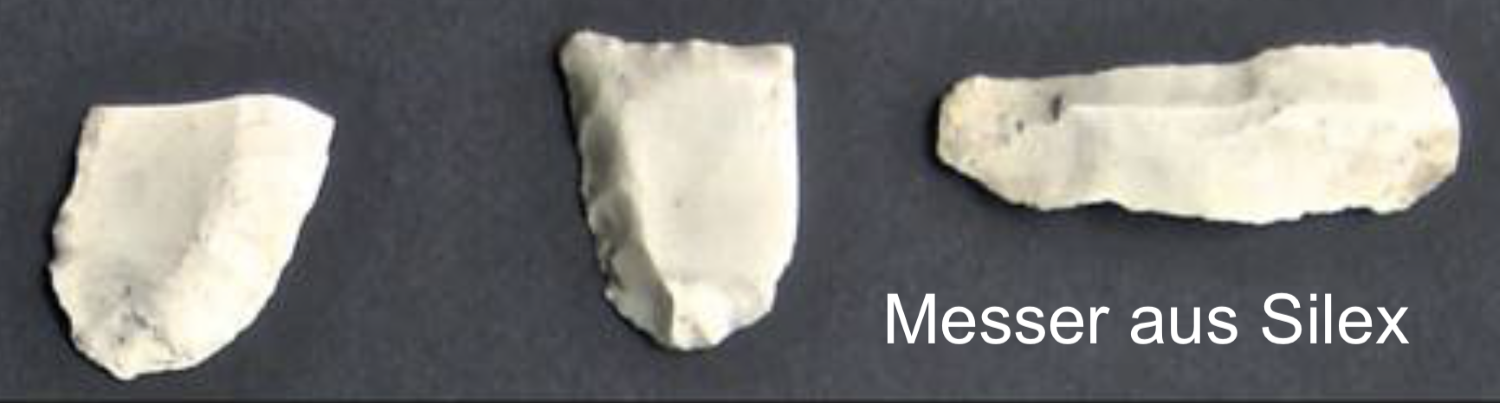

In der Jungsteinzeit wurden Werkzeuge und Arbeitstechniken verfeinert und neu erfunden. Die Herstellung von Werkzeugen verlangte einiges ab. Bohrer, Pfeilspitzen, Speere, Nadeln, Messer und Äxte aus geschliffenem Stein kamen neu dazu. Die Materialien erweiterten sich um Leder, Holz und Keramik. Die Abbildungen zeigen Funde vom Kapf.

Weitere Funde auf dem Kapf betrafen Reste von Tieren.

Keramik

Die Menschen lernten Keramik herzustellen. So entstanden Töpfe, um darin zu kochen, Vorräte aufzubewahren und Waren zu transportieren. Die Abbildung zeigt Teile von Tongefässen der „Horgener Kultur“ um 3000 v. Chr. Die Keramik dieser Epoche war ungewöhnlich grob und dick.

Das Dorfmuseum Mumpf präsentiert eine breite Palette der jungsteinzeitlichen Funde auf dem Kapf. Es handelt sich um Messer, Kratzer, Schaber, Pfeilspitzen, Pfeile, Bohrer, Beilklingen, Schalen, Topffragmente, Henkelösen mit ovaler Öffnung, Mühlstein, Klopfstein, Geweihspitze, usf. Dies als Leihgabe der Archäologie Aargau an das Dorfmuseum.

Der besondere Wert der archäologischen Erkenntnisse vom Kapf

Die bisher frei gelegten Siedlungen aus der Jungsteinzeit waren vor allem an Seeufern gelegen, bekannt unter der Bezeichnung Pfahlbauten. Die auf dem Kapf nachgewiesenen Häuser hätten an einem See nicht erstellt werden können, wegen drohender Überschwemmungen.

Es handelt sich auf dem Kapf um Pfostenbauten, wie sie bis jetzt im Mittelland und in der Nordwestschweiz nicht nachgewiesen wurden.

Prähistorische Funde auch im Rheinfeld und Steinacker

Dank der Mumpfer Güterregulierung von 1932 ergaben sich auch auf weiteren Gemeindegebieten prähistorische Funde. So könnten in den Bereichen Steinacker und Rheinfeld zeitweise Siedlungsorte bestanden haben. Pfarrer Burkart fand hier Reste von Grobkeramik, Steinwerkzeugen, Eisenschlacke und Feuerstein. (4)

Recherche: Gerhard Trottmann

Quellen:

(1)

Mit Beiträgen von Jehanne Affolter, Sandra Braschler und Jörg Schibler

Christian Harb, 2009.

(2) „Vom Jura zum Schwarzwald“, 1933, Herausgeber „Fricktalisch-Badische Vereinigung für Heimatkunde“ FBVH, Seiten 37 bis 39, Grabungsbericht Pfarrer Burkart.

(3) Skizze aus Zeitungsbericht „Aargauer Volksblatt“ vom 14. Juni 1991

(4) „Vom Jura zum Schwarzwald“, 1932, Herausgeber „Fricktalisch-Badische Vereinigung für Heimatkunde“ FBVH, Seite 40, Bericht Pfarrer Burkart.